un g20 historique

Conjoncture n° 219 – Novembre 2008 - 1 -

C’est de Washington où se sont rencontrées le 15 novembre dernier les vingt premières puissances économiques de la

planète (G20) que l’opinion mondiale espérait beaucoup. Ce sommet, qui réunissait outre le G7, la Russie, la Chine,

l’Inde, la Corée du Sud, l’Indonésie, le Brésil, le Mexique, l’Argentine, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud, l’Australie

et la Turquie ainsi que l’Union européenne, est historique dans la mesure où il rassemblait des membres qui

représentent plus de 85 % du produit intérieur brut mondial. La mondialisation implique désormais les pays émergents,

la course à la globalisation a donné une nouvelle dimension à la gouvernance mondiale. Mais les désordres financiers

ont atteint un tel niveau que les pays industrialisés et émergents, qui se sont interrogés ouvertement sur ce qu’il

conviendrait de faire pour y remédier, se sont contentés dans un premier temps de déclarations générales et de grands

principes pour relancer l’économie mondiale et lutter contre les dérives du système financier international avant de se

retrouver en avril 2009.

La globalisation des échanges, de la

production et des capitaux a montré les

insuffisances du Bretton Woods de

1944-1945, très orienté sur les questions monétaires. Les ministres des Finances des pays participants au G20, qui se

sont donné quatre mois pour ébaucher un nouvel ordre mondial, se sont engagés à mettre en place un Bretton Woods II

qui devra avoir une dimension bancaire et financière. Pour instaurer un système financier mondial plus stable et

transparent, des réformes devront être mises en œuvre pour que tous les marchés, produits et acteurs soient soumis à une

régulation ou à une surveillance. La valorisation des titres, notamment des produits complexes ou illiquides,

l’information sur les produits hors bilan, la gouvernance de l’organisme international de normalisation comptable, avec

l’objectif d’une norme unique mondiale, font partie du plan d’action qui comprend une liste impressionnante de sujets à

traiter ou à réformer à court ou à moyen terme. Par ailleurs, des institutions comme la Banque mondiale ou le FMI, qui

a obtenu à l’issue du sommet un rôle accru de surveillance de la finance mondiale, seront contraintes de s’adapter, de

moderniser leur fonctionnement et leurs structures.

A la crise financière, qui s’est étendue aux pays émergents, touchant de plein fouet les entreprises industrielles, s’ajoute

la crise économique qui était engagée avant septembre 2008 et qui a pour origine l’immense volatilité des marchés

énergétiques et des matières premières importées. Si la réaction rapide des autorités financières, mais aussi des Etats a

neutralisé l’éventualité d’un krach bancaire, des menaces subsistent toujours. Le rétablissement de la situation de bilan

des systèmes bancaires prendra du temps et passera par les canaux traditionnels, baisse des coûts d’exploitation,

durcissement des conditions de crédit, appel aux marchés pour augmenter les fonds propres et « nettoyage » du bilan.

Face à la dégradation de l’économie mondiale, le G20 a appelé à adopter une politique favorisant la croissance. La

récession annoncée pour 2009 aux Etats-Unis et en Europe, aussi bien par le FMI que par l’OCDE, rendra nécessaire un

soutien budgétaire massif, des aides sectorielles, mais aussi le retour de l’épargne longue privée qui seule peut

durablement assurer un financement sain de l’économie.

Il y a dix ans, la crise financière asiatique a marqué un tournant dans la gestion des changes et dans la stratégie de

développement des pays en développement, mais la réforme de l’architecture financière mondiale, bien qu’évoquée, n’a

pas eu lieu. Désormais, les ministres des Finances des pays du G20 se sont engagés à faire des propositions pour

ébaucher une nouvelle réglementation de la finance mondiale. On peut regretter l’absence de question sur le système et

les politiques de change qui ont lourdement participé aux déséquilibres mondiaux. Concernant la crise économique,

chaque gouvernement mettra en place une politique adaptée à sa propre situation pour relancer son économie. Les Etats-

Unis ont rappelé leur attachement au libéralisme, soutenant que la solution à long terme aux problèmes actuels est une

croissance économique soutenue sur la base des principes de libre marché. Par ailleurs, pour éviter les tentations

protectionnistes, le G20 a pris l’engagement de tenter de relancer les négociations pour le cycle de Doha qui pose les

règles du commerce international.

Si les résultats de la rencontre n’ont pas été à la hauteur de toutes les

attentes qu’elle avait pu susciter, le sommet du G20 marque une avancée

positive malgré l’absence de mesures concrètes et immédiates à apporter à

la crise ou d’agenda précis susceptibles de changer significativement les perspectives à court terme. C’est le premier

forum où les pays émergents ont participé aux discussions avec les pays du G7 et où l’Europe aura parlé d’une seule

voix. L’engagement d’élargir le Forum de stabilité financière à certains pays émergents et d’accroître le poids de ces

derniers pays dans le FMI a été pris. D’autre part, le G20 a rejeté le protectionnisme et une régulation excessive des

marchés. Néanmoins, l’émergence d’un nouvel ordre mondial s’annonce longue et l’incertitude persiste. Aussi, les

marchés financiers font preuve de perplexité et d’une extrême volatilité.

UN G20 HISTORIQUE

Novembre 2008 N°219 L’INDICATEUR AVANCE EST

PRESENTE DANS UN ENCART JOINT

Dossier du mois page 6

LA CRISE FINANCIERE ET LES PAYS D’ASIE

Source : COE-REXECODE

- 2 - Conjoncture n° 219 – Novembre 2008

Environnement international

Les indicateurs mondiaux témoignent d’une nette

inflexion de l’activité bien avant l’aggravation de la

crise financière, ce qui légitime la baisse des prix des

produits de base. Les cours du Brent sont passés sous la

ligne des 50 dollars le baril malgré un abaissement des

quotas de production de l’OPEP, décision insuffisante

pour contrebalancer l’anticipation faite par les marchés

d’un fort ralentissement de l’activité économique en

2009. Le commerce mondial poursuit son

infléchissement et les pays émergents sont également

touchés par le ralentissement des échanges mondiaux.

La croissance dans les pays d’Asie-Pacifique (hors

Japon) est estimée à 6,7 % en 2009 (8,8 % en Chine)

contre une prévision à 7,1 % en septembre dernier et à

9,1 % en Chine. Les exportations chinoises

commencent à pâtir de la récession dans les pays

développés. L’indice du climat des affaires a chuté,

notamment dans l’industrie.

200820072006200520042003200220012000

150

145

140

135

130

125

120

115

C H I N E : C L I M A T D E S A F F A I R E S

I n d u s t r i e

Aux Etats-Unis, la croissance du PIB au troisième

trimestre a reculé de 0,3 % l’an après une croissance de

2,8 % l’an au second trimestre. La baisse du PIB

devrait s’accentuer au dernier trimestre sous l’effet

principalement de la contraction des dépenses des

ménages. Pour la première fois depuis 1990, la

consommation s’est repliée de 3,1 % l’an et

l’effondrement de l’indice de confiance des ménages

en octobre, qui casse tous ses plus bas niveaux

antérieurs de 1974, 1980 et début 1992, suggère une

accentuation de la contraction de la demande des

ménages en fin d’année. A 6,5 %, le taux de chômage

est plus élevé que lors de la récession de 2001. Les

entreprises ont commencé à réduire leurs dépenses en

capital fixe qui, en volume, se sont repliées au rythme

de 1 % l’an au cours de l’été après une augmentation

de 2,5 % l’an au premier semestre. La baisse concerne

uniquement l’investissement en biens d’équipement.

L’investissement en construction non résidentielle a

encore progressé au troisième trimestre (7,9 % l’an). Il

est probable qu’il baissera désormais, les banques

ayant encore durci leurs conditions de crédit aux

entreprises industrielles et commerciales.

La résorption des déséquilibres du marché du logement

est déjà bien avancée. Les ventes de logements dans le

neuf comme dans l’ancien ont rebondi et la baisse des

stocks se poursuit sur les deux segments, mais les

pressions à la baisse sur les prix ne se relâchent pas.

L’indice Case Shiller est en repli de 16,6 % sur un an,

retrouvant ses niveaux de la mi-2004.

Au Japon, le PIB, en volume, s’est contracté de 0,4 %

l’an au troisième trimestre 2008. Malgré le rebond de

la production industrielle en septembre (+1,2 %), la

sphère industrielle est entrée en récession depuis le

début de l’année. La demande interne fait toujours

défaut ce que la dégradation de l’emploi et le recul du

salaire moyen nominal contribuent à expliquer. Par

ailleurs, la demande extérieure nette, qui s’est

dégradée, pourrait encore se détériorer avec

l’appréciation du yen. La baisse des prix à la

consommation de 0,1 % en septembre annonce peut-

être le retour prochain de la déflation.

Dans la zone euro, le PIB en volume a reculé de 0,8 %

l’an au troisième trimestre. La production industrielle a

baissé en septembre. Les carnets de commandes se

dégarnissent, les perspectives de production se

dégradent et les stocks s’alourdissent.

20082007200620052004200320022001

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

Z O N E E U R O

P e r s p e c t i v e s d e p r o d u c t i o n d a n s l' i n d u s t r i e

( m o y. 8 9 - 0 7 ) 6,7 %

E n % s o l d e s d ' o p i n i o n

Presque dans tous les pays, les taux d’utilisation des

capacités de production reculent sous leur moyenne de

long terme. Dans l’industrie, l’indice mesurant le

climat des affaires a retrouvé ses points bas de 1996 ou

2001. La chute des commandes s’adressant à

l’industrie allemande, surtout de celles provenant des

marchés à l’exportation, annonce la poursuite du

ralentissement industriel. De même, dans le secteur de

la construction, l’indice du climat des affaires est au

plus bas depuis 1998. Aussi, le taux de chômage (7,5 %

en septembre) devrait monter. Partout, les dépenses de

consommation fléchissent, notamment sur le marché

automobile. En revanche, la baisse des prix à la

consommation en Allemagne (-0,2 %), leur faible

hausse en Italie (+0,1 %) et leur stabilité dans

l’ensemble de la zone confirment une accélération du

reflux de l’inflation. Au Royaume-Uni, la poursuite de

la baisse des prix de l’immobilier et la chute du marché

automobile en octobre annoncent que l’économie

britannique est probablement entrée en récession dès le

début du deuxième semestre 2008.

La BCE a confirmé un sensible durcissement des

conditions du crédit, aussi fortement pour les

entreprises que pour les ménages, que les crédits soient

destinés aux petites ou aux grandes entreprises, qu’ils

soient à court ou à long terme. Si les statistiques sur les

nouveaux crédits accordés ne confirment que

partiellement cette appréciation quantitative, il est

probable que depuis octobre, les engagements de

crédits accordés aux entreprises aient reflué.

Conjoncture n° 219 – Novembre 2008 - 3 -

Conjoncture française

La croissance française a augmenté de 0,6 % l’an au

troisième trimestre 2008. Cette faible activité s’inscrit

sur fond d’une croissance en repli dans l’ensemble de

la zone euro (-0,8 % l’an). Le vif recul du PIB observé

au printemps dernier n’a pas été confirmé, mais les

enquêtes de conjoncture ou l’indicateur avancé du

Crédit Mutuel, qui a retrouvé ses niveaux de la fin de

l’année 1992, annonçant un recul du PIB de 0,9 % en

1993, ne permettent pas de prolonger cette progression

du PIB au-delà du troisième trimestre. Néanmoins, les

circonstances de 1993 et de 2008 ne sont pas

comparables. Dans le premier cas, la récession avait été

associée aux brutaux bouleversements de change intra-

européen et au retournement de l’activité outre-Rhin.

En 2008, les causes du fort ralentissement actuel se

trouvent dans les difficultés du système bancaire et

dans le choc pétrolier. Toutefois, une baisse de même

ampleur que celle qui avait été observée en 1992-1993

provoquerait une diminution des effectifs employés de

l’ordre de 150 000 et une remontée du taux de

chômage de 0,4 point d’ici à l’hiver 2009.

En volume

(en %) 2007

2006 2008

2e tr. 2008

3e tr. 3e tr.08

3e tr.07

PIB

Consom.privée

FBCF totale

ménages

productif

Exportations

Importations

2,1

2,4

5,0

3,0

7,3

3,2

5,9

-1,1

-0,1

-5,7

-10,2

-4,0

-7,3

-1,6

0,6

0,9

-1,2

-6,2

1,2

7,6

7,6

0,6

0,6

-0,4

-3,7

1,2

2,7

1,9

Le climat des affaires s’est vivement dégradé en

octobre. Dans tous les secteurs, le solde des opinions

des chefs d’entreprise a fortement reculé, qu’il s’agisse

des opinions sur l’activité récente, sur le niveau des

carnets de commandes ou sur l’évolution de la

demande. Les industriels ont réduit de deux points

leurs perspectives d’investissement. La hausse prévue

est ainsi ramenée à +6 % en valeur dans l’industrie

manufacturière comme dans l’ensemble de l’industrie.

L’annonce d’une exemption de la taxe professionnelle

sur les nouveaux investissements réalisés d’ici au 31

décembre 2009 ne permettra probablement que de

freiner le recul de l’investissement productif qui se

dessine.

2008200720062005200420032002

106

104

102

100

98

96

P R O D U C T I O N I N D U S T R I E L L E

C V S 2 0 0 0 = 1 0 0

H o r s B T P

Ce ralentissement de l’activité est confirmé par l’indice

de la production industrielle qui a diminué de 0,5 % en

septembre par rapport à août, un recul de 0,7 % au

troisième trimestre et de 1,6 % au deuxième. La

dégradation de la demande extérieure nette en

septembre explique le recul de la production

industrielle. Le déficit commercial a inscrit un nouveau

record à près de 75 milliards d’euros en rythme annuel

pour s’approcher des 4 % du PIB, près d’un point de

plus que le record antérieur de l’été 1982.

Dans le commerce de détail spécialisé, les intentions de

commandes sont aussi en forte diminution. La baisse

rejoint celle du solde des opinions des chefs

d’entreprise dans le secteur des services aux

particuliers qui dénote à la fois une dégradation de

l’activité passée et une détérioration de celle à venir.

Aussi les dépenses de consommation des ménages, et

notamment les achats de produits manufacturés qui ont

augmenté de 2,4 % l’an au troisième trimestre, ont

reculé de 0,4 % en octobre et pourraient encore fléchir

du fait de la rapide dégradation des opinions des

commerçants de détail. Les immatriculations de

voitures ont déjà fortement corrigé à la baisse et se

replient de 16 % l’an sur les trois derniers mois connus

en octobre par rapport aux trois mois précédents.

Les ménages, pessimistes sur l’évolution de leur niveau

de vie, estiment qu’ils ont de moins en moins la

capacité d’épargner ou d’effectuer des achats

importants. L’indicateur est tombé depuis l’été à son

plus faible niveau jamais observé.

2008200720062005200420032002200120001999

40

20

0

-20

-40

-60

O P P O R T U N I T E D' E P A R G N E R E T D' A C H E T E R

O p p o r t u n i t é d' é p a r g n e r

O p p o r t u n i t é d' e f f e c t u e r

d e s a c h a t s i m p o r t a n t s

Cette observation s’effectue sur fond de stagnation du

pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages

au premier semestre, malgré une augmentation de

l’indice du salaire mensuel de base de 4 % l’an au

deuxième trimestre. Au troisième trimestre, l’avance

du salaire horaire a ralenti à 1,6 % l’an.

La dérive des prix à la consommation est passée par un

point haut. Le glissement annuel a ralenti à 2,7 % en

octobre, après un pic à 3,6 % en juin et juillet. Dans ce

contexte, la baisse du chômage s’est interrompue au

printemps dernier. Au troisième trimestre, les effectifs

salariés du secteur marchand ont reculé de 10 800 après

une destruction de 28 800 postes au trimestre

précédent. Cette diminution s’explique en grande partie

par la baisse des effectifs dans l’intérim. Le taux de

chômage, calculé par l’INSEE, est estimé à 7,4 % en

fin d’année contre 7,2 % au second trimestre.

L’annonce de mesures de soutien au secteur de la

construction neuve en octobre permettra probablement

de freiner la correction baissière de l’activité qui est en

cours sans pour autant l’empêcher.

- 4 - Conjoncture n° 219 – Novembre 2008

Changes

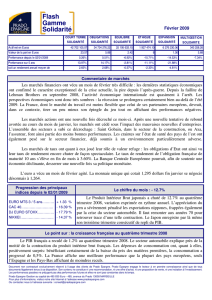

Sur les marchés de changes, la volatilité sur les

devises est extrême sur les parités euro/dollar,

yen/dollar, ou livre/dollar. La baisse de l’euro contre le

dollar se poursuit, passant de 1,60 à 1,25 dollar en

l’espace de six mois.

NOVOCTSEPAU GJULJUNMAYAPRMARFEBJANDECNOV 20082007

1.60

1.50

1.40

1.30

1.20

P A R I T E E U R O - D O L L A R

1 € = ... $

La dépréciation, alors que la devise européenne se situe

encore bien au-dessus de sa PPA (1,17 dollar sur les

prix du PIB) n’est pas anormale, étant donné que la

balance commerciale de la zone euro a consolidé en

septembre un déficit d’environ 75 milliards d’euros en

rythme annuel.

Au Japon, le yen s’est apprécié vis-à-vis du dollar,

passant un moment sous la barre des 91 yens pour un

dollar, près de ses records de 1995, avant de se

stabiliser vers les 95 yens. L’euro a aussi cédé face au

yen, à 119,9 yens (le 20 novembre). L’excédent

courant pléthorique, alors que la facture à l’importation

de produits énergétiques se replie, justifie un yen fort

qui renforce les pressions déflationnistes et accentue le

risque récessif.

En Europe, la livre sterling est tombée à un plancher

historique face à l’euro (0,842 livre le 20 novembre) et

à un point bas de six ans face au dollar (1,48 dollar). La

Banque d’Angleterre envisage une forte baisse de ses

taux directeurs.

NOVOCTSEPAUGJULJUNMAYAPRMARFEBJANDECNOV 20082007

0.90

0.85

0.80

0.75

0.70

0.65

2.20

2.00

1.80

1.60

1.40

M A R C H E D E S C H A N G E S

1 e u r o = ...£

1 l i v r e = ...$

L i v r e D o l l a r

Les monnaies des pays émergents sont également

secouées. Si tous les pays d’Asie émergente subissent

les conséquences de la crise financière, la Corée doit

faire face aux difficultés propres de son économie

depuis la crise de 1997.

NOVOCTSEPAU GJULJUNMAYAPRMARFEBJANDECNOV 20082007

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

C O U R S D U W O N

1 $ = . . . won

Le won coréen s’est déprécié en octobre de 45 % par

rapport à sa valeur en dollar d’un an auparavant et de

186 % en taux annualisé par rapport aux trois mois

précédents. Seul le yuan continue de s’apprécier en

termes de taux de change effectif.

Les devises latino - américaines se sont également

fortement dépréciées par rapport au dollar. Seul le peso

argentin a perdu à peine plus de 10 %, la Banque

centrale intervenant massivement pour éviter une

attaque spéculative.

Taux d’intérêt %

L’Europe a procédé à une baisse massive de ses taux

d’intérêt le 6 novembre dernier. La surprise est venue

de la Banque d’Angleterre (BoE) qui a annoncé une

diminution de 150 points de base, ramenant son taux

directeur à 3 % dans l’espoir d’enrayer les effets de la

crise économique. Une baisse d’une telle ampleur

n’avait pas eu lieu depuis 1981, alors que le Royaume-

Uni était plongé dans une grave récession. Comme

attendu, la Banque centrale européenne (BCE), pour la

deuxième fois en un mois, a réduit ses taux de 50

points de base, le taux refi tombant à 3,25 %. La

Banque nationale Suisse (BNS) n’a pas attendu sa

réunion de décembre, baissant également de 50 points

de base son taux à 2 %, puis de nouveau de 100 points

de base, contre toute attente le 20 novembre dernier.

Ces décisions ont amené le Danemark et la République

thèque à suivre le mouvement et à diminuer leurs taux

respectivement à 5 % et à 2,75 %.

200820072006200520042003200220012000

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

T A U X D I R E C T E U R S

E n %

B C E

F E D

B o E

B o J

De son côté, la Réserve fédérale américaine (FED)

avait procédé le 30 octobre dernier à une baisse de son

principal taux directeur de 50 points de base, désormais

à 1 % le niveau le plus bas depuis juin 2004.

Conjoncture n° 219 – Novembre 2008 - 5 -

La Banque centrale japonaise, contrainte à la détente,

avait aussi abaissé le 31 octobre de 0,5 à 0,3 % son

principal taux directeur. La Chine a abaissé de nouveau

ses taux d’intérêt ainsi que l’Inde.

En Europe, seul le Danemark a relevé le 24 octobre ses

taux pour soutenir la couronne affaiblie par la crise

financière.

Les marchés interbancaires ont apprécié ces décisions.

L’euro euro à trois mois est tombé à 4,2 %, l’euro

sterling à 4,0 %, passant sous l’euro euro, et l’euro

franc suisse à 2,3 %. Simultanément, l’euro dollar s’est

stabilisé à 3 %. L’euro yen est stabilisé à 1,1 %.

Néanmoins, les « spreads » entre taux de marché à trois

mois et taux directeurs des banques centrales

demeurent dans tous les pays anormalement élevés.

Outre la baisse des taux, la BCE a, comme la Réserve

fédérale, profondément modifié ses instruments de la

politique monétaire pour accroître le volume des

liquidités et diminuer le coût du refinancement sur les

marchés interbancaires.

Sur le marché des emprunts d’Etat, les taux à moyen et

long terme ont reflué de chaque côté de la Manche et

en Suisse. Le taux européen à dix ans est passé sous la

ligne des 4 % ainsi que le taux britannique, le taux

suisse a baissé à 2,1%. Les taux américains restent tirés

vers le bas (2,99 % le 20 novembre) et les japonais

restent rivés sur la ligne des 1,5 %. La dégradation du

climat économique continue d’avantager les

obligations. Le taux allemand sans risque à dix ans, qui

n’était plus d’un niveau différent du taux homologue

américain, accentue de nouveau son écart.

DECOCTAU GJUNAPRFEBDECOCTAU GJUN 20082007

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

O B L I G A T I O N S D' E T A T A 1 0 A N S

E t a t s - U n i s - A l l e m a g n eE c a r t d e t a u x

Cependant, la baisse des taux sans risque ne profite

toujours pas aux obligations émises par les sociétés.

JANOCTJULAPRJANOCTJULAPRJANOCTJULAPRJAN 200

9

200820072006

13

12

11

10

9

8

7

6

5

E T A T S - U N I S

R e n d e m e n t d e s o b l i g a t i o n s à 1 0 a n s

E n %

I n d u s t r i a l B B+

I n d u s t r i a l B B B

Les taux des obligations BBB ou BB+ aux Etats-Unis à

cinq ans ou dix ans sont au plus haut. La menace sur

l’investissement des entreprises continue de se faire de

plus en plus lourde.

Les marchés boursiers

Sur les marchés boursiers, la volatilité demeure forte

comme demeure vive l’aversion au risque. Les

décisions de baisse des taux directeurs ou le plan de

relance chinois n’ont pas bénéficié aux marchés

d’actions. Le sommet du G20 n’est pas parvenu à

rassurer les places boursières. Les craintes de

récession, le désordre sur les marchés de change et le

durcissement des conditions de crédit désorientent les

investisseurs. L’indice agrégé en dollar des 39 places

est passé sous la ligne des 90 (base 100 au 1er janvier

2002). Il se trouve divisé par deux par rapport à son

niveau record inscrit à la fin du mois d’octobre 2007.

JANOCTJULAPRJANOCTJULAPRJANOCTJULAPRJAN 200

9

200820072006

200

180

160

140

120

100

80

I N D I C E B O U R S I E R M O N D I A L

3 9 P L A C E S e n $ ( 1 0 0 = 2 0 0 2)

La capitalisation boursière mondiale en expression

dollar représentait près de 119 % du PIB mondial à

l’été 2007. Un an plus tard, l’estimation est de moins

de 75 % et si les marchés d’actions se stabilisent à leur

niveau moyen de novembre, la capitalisation boursière

ne représenterait plus que 53 % du PIB mondial. La

volatilité des marchés boursiers surprend cependant par

sa brutalité, résultant probablement d’un excès de

pessimisme parfois irrationnel. Wall-Street, qui

continue de donner le ton à l’ensemble des places

boursières, évolue sous les 8000 points. A Tokyo, le

nikkei a perdu 50 % par rapport à sa moyenne de 2007.

En Europe, l’Euro Stoxx 50 accentue son repli à 2226

points (le 20 novembre) contre 4400 points en début

d’année. A Paris, l’indice CAC 40 est passé sous les

3 000 points.

NOVOCTSEPAU GJULJUNMAYAPRMARFEBJANDECNOV 20082007

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

B O U R S E D E P A R I S

( C A C 4 0 - 3 1. 1 2. 1 9 8 7 = 1 0 0 0 )

Les marchés émergents sont également victimes de

l’aversion au risque même s’ils ne baissent pas tous au

même rythme. Le marché russe a subi l’une des plus

sévères corrections. Le RTS a perdu plus de 70 % de sa

valeur entre le point haut du mois de mai et le mois

d’octobre. Cependant les premiers signaux de tensions

sont apparus bien avant le mois de septembre du fait du

conflit en Géorgie.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%