Les Nouvelles d`Europa Donna

2 La démocratie

sanitaire, des textes

à la pratique

2 Regards croisés

du psychologue et

de l’oncologue

3 Propos de radiologue

4 Propos d’oncologue

5 Propos de généticien

6 Regards croisés

du psychologue et

de l’oncologue

7 Propos sur

les récidives et

les métastases

8 Propos sur

la mastectomie et

la reconstruction

9 Propos sur

la sexualité

9 La Coalition à Paris

10 Octobre rose

12 Informations

importantes

Sommaire

Coalition Européenne

contre le cancer du sein

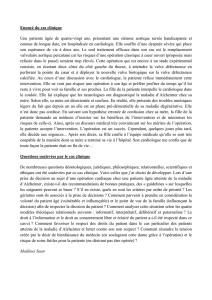

La démocratie sanitaire fait une place signicative aux

associations de patients.

Il faut s’en féliciter car il n’est pas rare qu’elles soient celles

qui lèvent les freins lorsqu’il s’agit de passer de l’intention

ou de la bonne action à la décision politique.

Ce sont elles, aussi, qui rappellent la nécessité d’enrichir la prouesse médicale de l’apport

des sciences humaines, de considérer la personne autour du malade.

Le 17e Colloque annuel d’Europa Donna, qui s’est inscrit dans cette démarche, a ainsi abordé

des questions essentielles, déjà reconnues comme telles ou qui s’imposeront rapidement.

La reconstruction mammaire et la sexualité font partie intégrante du processus de guérison

sociétale et affective. Il est pertinent d’envisager une prise en charge intégrative de l’en-

semble de la reconstruction d’un individu au cours de son parcours de soin. Il ne faut pas,

notamment, abdiquer face au problème que pose le nancement de la reconstruction, dont le

coût est souvent critiqué alors même celui de traitements nettement plus onéreux ne suscite

aucune hésitation.

Le progrès va amener des discussions, complexes et même compliquées, sur l’allocation des

ressources disponibles. On réalise aujourd’hui certaines dépenses dont l’utilité, en termes de

bénéce pour le patient, n’est pas certaine alors que, demain, on pourrait ne pas en faire

d’autres dont le bénéce est avéré. Il faudra rendre des arbitrages, appuyés sur la bonne

indication et le bon usage de l’outil de soin. Il faudra sortir du dogmatisme et trouver des solu-

tions dans un nouveau contrat social.

Il est heureux que l’on parle aujourd’hui de maladie chronique lorsque l’on parle de cancer.

Mais la chronicité suggère une linéarité, qui caractérise le diabète ou d’autres affections,

mais pas le cancer, maladie à rechutes, maladie à étapes. Il faudra rééchir à la terminologie,

parce que des nouveaux termes amèneront à penser de nouveaux modes de prise en charge,

de traitement, de rémunération, adaptés aux évolutions.

Grégoire Moutel

Les Nouvelles d’Europa Donna

Bulletin de l’Association Europa Donna Forum France

Ensemble contre le cancer du sein N°29 - Février 2016

Avec le patronage du Ministère de la Santé et le soutien de la Ligue nationale contre le cancer et de l’Institut National du Cancer

Edito

Crédit photos : Sandra Chiche

2

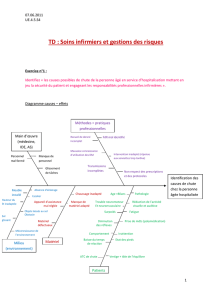

17e Colloque annuel : Le cancer du sein sans tabou Tout dire, tout savoir ?

Natacha Espié et Marc Espié

Il est impossible de séparer « Tout dire, tout

savoir, tout demander, tout entendre », puisque

ces quatre propositions vont se rejouer tout au

long du parcours de la patiente dans un enchevê-

trement complexe. Que va dire le médecin, que

saura la patiente ? Que dira la patiente, que

saura le médecin? Que va entendre le médecin

des demandes de la patiente ? Que pourra

entendre la patiente?

C’est la même histoire, qui débute par le colloque

singulier médecin – patiente, pierre angulaire de

toute pratique médicale.

La consultation est une œuvre singulière qui

n’appartient qu’à ce duo que forment la femme

et le médecin.

La prise en charge psychologique des patientes

par leur médecin est indispensable. Elle est le

plus souvent intuitive et nécessite que le médecin

soit intéressé par l’autre et qu’il ait envie de l’en-

tendre. Il s’agit, bien sûr, de cela dans ce col-

loque singulier: trouver une parole commune.

Angoissant dépistage

Si l’on associe un mot au dépistage, qu’il soit

organisé ou individuel, c’est « angoisse ». Il

revient tout au long du parcours qui mènera au

diagnostic. C’est le sentiment d’un danger immi-

nent auquel on pense ne pas pouvoir échapper.

Cette peur a un ancrage dans la réalité relayé

dans le psychisme par tout ce que le cancer

évoque fantasmatiquement. C’est un signal qui

témoigne de la difculté d’un sujet face à une

situation qu’il ne se sent pas capable d’affronter,

signal désagréable mais adapté. L’angoisse est,

ainsi, un moyen qui permet de s’ajuster à la

menace. Son côté adaptatif peut se révéler pro-

tecteur. L’angoisse ne devient un symptôme que

lorsqu’elle est répétitive, que lorsqu’elle est

excessive.

Dès la première alerte, la patiente est prise dans

un engrenage dont la seule libération est le dia-

gnostic, « oui » ou « non », et tout ce qui en

dépend.

Violente annonce

L’annonce du diagnostic va venir conrmer et

renforcer les inquiétudes apparues lors de la

découverte de la tumeur. « La vie bascule »,

disent les patientes.

Si l’on évoque l’annonce, c’est le mot «violence»

qui revient le plus souvent. Nicole Alby nous le

dit : « l’annonce du diagnostic est un bon

exemple de ces situations où le médecin doit dire

ce qu’il n’a pas envie de dire à une femme qui

n’a pas envie de l’entendre.»

Il n’existe pas de bonnes façons d’annoncer un

cancer, mais il en existe de moins mauvaises.

C’est toute la difculté et la richesse de l’an-

nonce. Chaque patiente est, bien évidemment,

différente, mais chaque médecin et chaque

moment d’annonce le sont également.

L’annonce d’un cancer est loin d’être une simple

transmission d’information, et, avant de dire, il

serait certainement important d’écouter ce que

sait la patiente, ce qu’elle souhaite savoir. Bien

évidemment, il faut rester dans le registre de la

vérité, mais s’ajuster au rythme de la patiente.

Cela contraint le médecin à s’adapter aux diffé-

rents types de réactions des patientes, ce qui fait

de la consultation une relation à la fois unique et

imprévisible, mais c’est ici et maintenant que se

construira la relation de conance avec son

médecin.

L’annonce, c’est celle de la maladie, mais aussi

celle du plan d’action, des mesures de guerre

pour endiguer ce cancer.

C’est souvent après la chirurgie que les méde-

cins ont toutes les cartes en mains, et peuvent

annoncer le résultat anatomopathologique, l’ex-

pliquer et parler des propositions thérapeutiques.

Leur rôle est aussi de faire accepter aux patientes

une réalité insupportable et des traitements inac-

ceptables, de les accompagner, non seulement

pour des raisons d’humanité, mais aussi pour

leur offrir les meilleures chances de guérison.

L’accompagnement fait partie intégrante de la

fonction médicale. Il est une des conditions du

traitement. Pour Nicole Alby, il s’agit d’un «pacte

de non-abandon».

La démocratie sanitaire – dénie par le diction-

naire comme un système participatif où chacun a

droit de vote et appréhendée par les ARS comme

une approche visant à faciliter le dialogue avec

les usagers et les patients – doit être in ne un

espace de dialogue où sera promu le point de

vue des usagers et des patients.

La loi Kouchner de 2002, la loi HPST de 2009 et

la loi de modernisation de notre système de

santé de 2015 en jalonnent la voie. Il reste beau-

coup à faire, mais la démocratie sanitaire avance.

Regards croisés du psychologue et de l’oncologue

La démocratie sanitaire, des textes à la pratique

François Sarkozy

3

17e Colloque annuel : Le cancer du sein sans tabou Tout dire, tout savoir ?

Jean-Yves Seror

Le radiologue est un médecin, qui a prêté le ser-

ment d’Hippocrate et celui du Conseil de l’Ordre

des Médecins qui l’engage à la sincérité envers

ses patients. Il est, aussi , tenu au respect de la

loi et, notamment, de celle du 4 mars 2002 rela-

tive aux droits des patients qui stipule que toute

personne a le droit d’être informée de son état de

santé, par un médecin dans le cadre de ses com-

pétences.

Le radiologue est-il compétent pour faire une

annonce en cancérologie ? Quelle annonce ; la

bonne nouvelle – situation très fréquente, fort

heureusement, et très satisfaisante – ou la mau-

vaise? Quelle mauvaise nouvelle: l’anomalie ou

le cancer?

La première difculté de l’exercice radiologique

est que le radiologue est le premier maillon de la

chaîne diagnostique et n’a, en l’absence d’histo-

logie et quelles que soient les données de

l’image, aucune certitude de son caractère bénin

ou malin. Doit-il exprimer ses doutes, ses incerti-

tudesface à une patiente convaincue qu’il sait ?

Ensuite, ce qui ajoute à la complexité de la pra-

tique, le moment du diagnostic d’imagerie est

aussi celui de l’annonce, le plus souvent d’un

examen normal, mais parfois – une fois sur deux

cent environ – d’une anomalie non prévue, dont

l’annonce n’a pas été anticipée en termes de

temps.

Paroles de patientes

« J’en ai beaucoup voulu au

radiologue de ne pas m’avoir dit

la vérité. »

« L’annonce a été très brutale,

car la radiologue m’a tout de

suite dit qu’il faudrait m’enlever

le sein, pour m’assurer la vie. »

Il n’existe pas de recette. Dire c’est, peut-être,

révéler la vérité pas à pas en essayant de suivre

le rythme des patientes dans leur quête du savoir,

au prix d’erreurs et de tâtonnements, permettre à

la patiente de sortir de la consultation d’annonce

en sachant qu’il y a des solutions et des res-

sources thérapeutiques. Annoncer, c’est égale-

ment l’art de préserver l’espoir, de le faire

perdurer. Aider la patiente à quitter son sentiment

de victime pour trouver une position acceptable

pour elle-même paraît essentiel.

L’écrivain et psychiatre Irving Yalon nous offre

l’exemple d’Eva qui «se donne, un jour, comme

dé de parvenir à humaniser son médecin onco-

logue et à établir une relation plus humaine avec

lui. Cette stratégie donnait un nouveau sens à

ses visites et diminuait son sentiment d’être vic-

time.»

Annonce et annonces

Au quotidien, le radiologue rencontre différentes

situations d’annonce, toutes difciles à gérer:

- dans le cadre du dépistage, soit à une femme

qui a été convoquée et que, généralement, il

ne connaît pas, soit à une femme qui pré-

sente un symptôme. Dire est toujours violent,

mais davantage pour la première que pour la

seconde, déjà préparée à l’éventualité de la

lésion.

- au moment de la biopsie, à une patiente qu’il

connaît pour avoir pratiqué la mammogra-

phie de dépistage ou à une patiente adressée

par un confrère

- avec les résultats de la biopsie et une idée,

prudemment exprimée, de ce qui va pouvoir

lui être proposé

- lors de la récidive, circonstance très difcile,

à une patiente qui sait déjà ce que c’est.

Il peut avoir aussi à exercer dans des contextes

particuliers où la vie et la mort cohabitent : au

cours de la grossesse ou juste après l’accouche-

ment, dans le cadre du parcours de Procréation

Médicalement Assistée, avant la mise en place

de prothèses.

Annonce ou pré-annonce

En pratique, parce que c’est le plus souvent lui

qui les découvre, le radiologue doit annoncer les

anomalies, mais pas le cancer, ne serait-ce que

parce qu’il ne connaît pas toujours ni la patiente

ni l’intégralité du dossier médical, qu’il n’est pas

formé pour le faire et qu’il n’a pas toujours –

à moins d’un niveau d’expertise signicatif –

connaissance des schémas thérapeutiques qui

pourront être proposés. La majorité des radiolo-

gues, « généralistes », doit faire une pré-

annonce, au sens de «préparation à l’annonce»,

en fournissant quelques éléments qui permet-

tront ensuite au médecin traitant, au gynécologue

ou à l’oncologue de faire l’annonce dans des

conditions optimales.

La pré-annonce doit être progressive, pour amor-

tir le choc, sans dissimuler ni la réalité ni la gra-

vité– résultats partiels, analyse complémentaire

des images, absence d’histologie… – et en dire

ni trop ni trop peu. Elle doit être modulable, pour

permettre l’expression de la patiente, insister sur

les éléments positifs, créer l’espoir et éviter les

situations de doute ou de regret («c’était déjà là

il y a 2 ans») ou de culpabilité («vous auriez dû

venir plus tôt»)

L’orientation vers une lière de prise en charge

par une équipe pluridisciplinaire est un élément

rassurant, d’autant que le radiologue saura

donner des réponses qui ne la mettra pas en dif-

culté et l’informer de ce qui a été et pas été dit à

la patiente.

Face à un malentendu qui veut que la force de

l’image vaut diagnostic pour la patiente mais pas

pour le radiologue et au traumatisme violent que

constitue l’annonce du cancer, le radiologue doit

éviter les erreurs, notamment verbales, qui seront

indélébiles, respecter la volonté de la patiente en

termes d’information, favoriser, selon sa person-

nalité et son expertise, l’annonce ou la pré-

annonce, associer sa compétence médico-tech-

nique à une compétence relationnelle et ne pas

avoir peur de ses émotions

Propos de radiologue

4

17e Colloque annuel : Le cancer du sein sans tabou Tout dire, tout savoir ?

Mario Campone (et Pascal Pujol)

Paroles de patientes

« Les films que je pouvais

me faire étaient mille fois plus

angoissants qu’une quelconque

réalité. Tout ce qu’on me dirait

était moins grave que ce que

je pouvais imaginer. »

« Hormis la chute des cheveux,

on ne m’a parlé d’aucun

des eets de la chimiothérapie,

de la radiothérapie ou

du curage axillaire. »

Paroles de patientes

« On est un objet, plus du tout

une femme. On répond à

des questions très techniques,

mais on ne parle pas de

la femme. »

« J’ai été choquée par les mots

utilisés. »

Paroles de patientes

« Quand on est malade, on a une

sensibilité accrue à la personne

humaine qui vous répond.

On sent les réticences,

les peurs, l’envie de noyer

le poisson. Avoir en face un

professionnel qui comprend

l’importance d’une réponse

cohérente et rationnelle, quelle

qu’elle soit, et est prêt à vous

la livrer, cela fait autant de bien

qu’un médicament. »

«Tout dire? Tout savoir?» n’est pas une ques-

tion spécique au cancer. Elle se pose au sein

des couples, des familles …

Mais en oncologie, elle a ceci de spécique que

dire va remettre en cause beaucoup de choses

pour le patient.

L’annonce est à la rencontre de deux histoires:

celle de la patiente – ses antécédents, son rela-

tionnel familial… – et celle du médecin, qu’il faut

faire cohabiter en un laps de temps très court:

alors que chacun s’est construit sur des années,

la consultation dure environ 30 minutes pendant

lesquelles il faudrait tout décoder.

Il n’y a pas de recette pour réussir la consultation

d’annonce.

Au-delà de l’aspect psychologique – à prendre

en charge – et de l’aspect juridique – la loi

impose de tout dire – l’idée clé est d’aider la

patiente à récupérer son autonomie, vis-à-vis de

sa maladie, de sa famille, de son entourage

socio-professionnel. Cela est très complexe et,

malgré les mesures qui favorisent la médecine

personnalisée et intégrative, reste difcile au

quotidien.

Le médecin fait ce qu’il peut.

Propos d’oncologue

5

17e Colloque annuel : Le cancer du sein sans tabou Tout dire, tout savoir ?

Pascal Pujol

Savoir, entendre et dire

Le besoin de savoir, en génétique, interroge l’his-

toire personnelle et familiale: y-a-t-il une cause

à ma maladie, se situe-t-elle dans un cadre fami-

lial, quel est mon risque de second cancer, quel

est le risque pour mes enfants, comment préve-

nir le cancer ?

La motivation des femmes qui consultent en

génétique sont les enfants. Alors qu’elles n’ont

pas envie de savoir, d’entendre qu’elles sont por-

teuses d’une mutation génétique, elles assument

le risque parce qu’elles comprennent des enjeux

importants.

Connaître le risque c’est, aussi, se donner la pos-

sibilité d’agir contre lui.

Le risque est une notion probabiliste ; rien en

génétique du cancer du sein n’est inéluctable et

sa transmission n’est pas systématique.

La femme concernée attend une information per-

sonnalisée, adossée à des conseils de prise en

charge, pour, à son tour, informer ses enfants, sa

famille, aidée du médecin et du psychologue.

Paroles de patiente

« La diculté, lorsqu’on est porteuse d’une mutation, c’est de transmettre

l’information à ses enfants.

Il faut s’approprier la diculté et le risque de la maladie, qui n’est pas

une certitude. »

Du dépistage aux thérapies ciblées

L’information génétique, contenue soit dans tous

les gènes soit dans les gènes de la tumeur, est

aujourd’hui utilisée au- delà du dépistage et de la

prévention : pronostic, réponse thérapeutique,

ciblage thérapeutique… Ainsi, les patientes

atteintes d’un cancer de l’ovaire et porteuses

d’une mutation BRCA1, facteur de meilleur pro-

nostic, reçoivent aujourd’hui un traitement spéci-

que, très actif.

Cette évolution est rendue possible par trois élé-

ments concomitants : le progrès des connais-

sances – comme l’identication récente du gène

PALB2 qui rend compte d’histoires familiales de

cancer du sein jusque-là sans étiquette, désor-

mais inclus dans les tests de prédisposition – les

progrès technologiques – qui permettent

aujourd’hui le séquençage du génome en 24h et

pour 1000€, contre 15 ans et 3 milliards € pour

le premier séquençage il y a 30 ans – et l’émer-

gence des thérapies ciblées.

On attend beaucoup de la génomique pour

répondre à la question cruciale de l’utilité et de la

pertinence de la chimiothérapie.

On dispose aujourd’hui de nombreux tests d’uti-

lité médicale reconnue – tests familiaux, théra-

pies ciblées, signatures… – qui rendent

nécessaire d’augmenter l’offre de soins – pla-

teaux techniques, accès aux tests et aux consul-

tations spécialisées, prise en charge…

Il faut aussi garder en tête que toute avancée

médicale, surtout dans des domaines aussi sen-

sibles que la génétique, doit s’accompagner

d’une réexion éthique.

Et le généticien doit être un médecin comme les

autres, à l’écoute de la personne, en mesure de

répondre à son besoin et son envie de savoir ,

dire et faire comprendre ce qu’elle veut bien

entendre.

Propos de généticien

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%