Le jeu vidéo, entre jouet et produit audiovisuel : de la

Le jeu vidéo, entre jouet et produit audiovisuel : de la perception de l'objet

vidéoludique par les réseaux de distribution français (1974-1987).

La réflexion ici engagée accompagne les recherches que nous menons, dans le cadre de notre thèse

d’École des Chartes, sur la distribution du jeu vidéo en France, dans les décennies 1970-1980. Nous

nous intéressons en particulier au rôle actif des sociétés de distribution, grossistes comme

revendeurs, dans la conception du jeu vidéo, à la manière dont elles peuvent influer sur la

fabrication du jeu, sous sa forme physique comme logicielle - le postulat de base de nos recherches

étant de démontrer que les sociétés de distribution sont davantage que de simples passeurs du jeu

vidéo entre l'éditeur et le consommateur. Le projet est également de développer une histoire

alternative du jeu vidéo en France, histoire lue non plus du côté des développeurs et des éditeurs,

mais du côté des distributeurs et des commerçants.

Nos recherches s'appuient sur une grande disparité de sources, du fait du manque d'archives

classiques sur le jeu vidéo en France : à l'exception des archives de Bertrand Brocard, déposées à la

cinémathèque de Dijon, et de celles d'Édiciel, la société de logiciels d'Hachette, déposées à l'IMEC,

la grande majorité des acteurs de l'époque ont détruit ou perdu leurs archives. Nous avons travaillé

principalement à l'aide de la presse non seulement vidéoludique, avec Tilt, mais également touchant,

de près ou de loin, au jeu vidéo : presse informatique avec L'ordinateur individuel et Hebdogiciel, et

presse dédiée au jeu de manière générale avec Jeux et Stratégie et Jeux et Jouets. Plusieurs

interviews ont par ailleurs été réalisées avec des éditeurs de l'époque, dont Bertrand Brocard de

Cobra Soft et Laurant Weill de Loriciels, ainsi que deux entretiens avec Denis Thebaud, président

d'Innelec, principal grossiste de jeu vidéo français, apparu en 1983. Enfin, une étude des packagings

de jeu vidéo a été effectuée à partir des fonds de l'association MO5.COM, en s'attachant aux

indications données par les boîtes de jeu vidéo sur les réseaux de distribution traversés par celles-ci,

et sur les étapes de leur conception.

Les années 1970 et 1980 correspondent à la période où se constituent en France les réseaux de

distribution du jeu vidéo. En 1974, d'après www.pong-story.com, est importée en France pour la

première fois de manière officielle une console de jeu, l'Odyssey de Magnavox, renommée

Odyssée1. Les premiers grands micro-ordinateurs disposant d'un catalogue de jeux vidéo notable,

l'Apple II, le Commodore PET et le TRS 80, arrivent sur le territoire à la fin des années 1970, suivis

par les consoles de la deuxième génération à partir de 1980, avec le Vidéopac puis l'Atari 2600.

L'industrie vidéoludique française et le marché se développent principalement à partir de 1983, avec

la naissance des premiers éditeurs comme Loriciels, ainsi que des premiers grands distributeurs se

dédiant au jeu vidéo comme Innelec. C'est surtout autour du micro-ordinateur que s'axe la création

comme le marché français dans la décennie 1980, avec la prédominance de machines comme l'Oric

ou l'Amstrad CPC, et le développement d'une industrie micro-informatique nationale autour de

Thomson notamment, et dans le courant du Plan Informatique pour Tous lancé en 1985.

Au fil des années 1980, la distribution se structure autour de plusieurs sociétés, associant par

ailleurs bien souvent à leurs fonctions de grossiste, des fonctions de développeur, d'éditeur ou

d'importateur : Coconut Informatique, VTR Software, Innelec, disposent d'une branche édition

parfois assez développée. À la fin des années 1980, les réseaux de distribution sont structurés autour

1 David Winter, « The Odyssey in France », www.pong-story.com, consulté pour la dernière fois le 25 mai 2013

<www.pong-story.com/odypubfr.htm>.

de quatre grands groupes, dont les fonctions s'étendent par ailleurs bien souvent au-delà de la stricte

distribution : Innelec, Ubi Soft, Micromania, et Cable, le regroupement de l'éditeur de Thomson

France Image Logiciel et de la société de distribution d'Infogrames Cadre, se partagent le marché.

L'arrivée de la NES et de la Master System en France en 1987, puis l'effondrement de France Image

Logiciel et de Cable en 1988, suite à la fin du plan Informatique pour Tous, transforment par la suite

la structure de celui-ci.

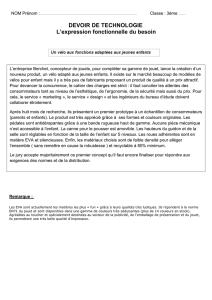

J'ai décidé, dans le cadre de cette communication, d'étudier la façon dont les sociétés de distribution

et les revendeurs des années 1970 et 1980 puisaient, pour distribuer et pour commercialiser le jeu

vidéo, dans des modèles préexistants, et en l'occurrence dans deux grands types de modèles : ceux

offerts par d'autres produits culturels, comme le livre, le disque ou la cassette vidéo ; et celui offert

par le jouet. Ces deux grandes catégories de modèles n'influent par l'industrie de la même manière,

ni avec la même importance. Cette réflexion sur les modèles empruntés par l'industrie du jeu vidéo

provient d'une observation effectuée sur les circuits empruntés par les programmes de jeux, lors de

leur commercialisation. Les jeux vidéo, en effet, se retrouvent pendant longtemps à emprunter des

circuits commerciaux communs à d'autres types de produits. Les premières publicités réalisées par

RCA pour les programmes d'Activision, que la société distribue en France, contiennent ainsi un

formulaire destiné aux revendeurs intéressés par ses produits ; les différentes catégories de

détaillants sous lesquelles ceux-ci peuvent s'inscrire mentionnent, au même titre que celui de

boutique d'informatique, des intitulés comme particulier, vidéo-shop, disquaire, magasin de radio-

hi-fi, ou encore boutique de jouets2. Comment expliquer, alors, cette diversité de débouchés pour le

jeu vidéo, et quelles conséquences a-t-elle ?

Le jeu vidéo, un produit culturel comme un autre ?

L'industrie française du jeu vidéo ne se construit par ex nihilo. En établissant des structures

d'édition et de développement, ses acteurs s'inspirent de modèles pré-existants, la plupart du temps

offerts par d'autres industries culturelles, et les copient de manière plus ou moins importante. Jean-

Louis Le Breton, de Froggy Software, assimile ainsi sa fonction d'éditeur à celle d'un éditeur

classique de littérature, ayant lui-même travaillé comme auteur et libraire3 ; Infogrames, en

demandant au studio de Bertrand Brocard de s'occuper du développement de Full Metal Planète en

1989, met en place un système de co-production sur le modèle de ce qui se fait dans l'industrie du

cinéma4. De la même manière, les sociétés de distribution vont chercher des modèles auprès des

industries culturelles pré-existantes.

Les liens importants entre les industries du jeu vidéo et du livre nous ont amené, dans un premier

temps, à réfléchir à l'importance du modèle du livre. De nombreuses maisons d'édition, en effet,

disposent de leurs sociétés d'édition de logiciel, comme Vifi pour Nathan, ou Édiciel pour Hachette.

Les liens entre les industries du jeu vidéo et du livre, ou plus particulièrement de la bande dessinée,

sont par ailleurs très importants dès les années 1980, qui voient la réalisation de plusieurs

adaptations de bandes dessinées en jeux, comme La marque jaune par Cobra Soft ou Les passagers

du vent par Infogrames, voire la réalisation de bandes dessinées en accompagnement de jeux,

comme Turlogh le rôdeur5. Les éditeurs de livres classiques ont ainsi recours à leurs réseaux de

distribution traditionnels dans le cadre de la distribution de leurs logiciels : les archives d'Édiciel

2 Publicité Activision, Tilt n°1, septembre-octobre 1982, pp. 16-17.

3 Entretien avec Jean-Louis Le Breton, 28 mars 2012.

4 Archives de Bertrand Brocard, dossier Full Metal Planète. Les archives n'étant pas inventoriées lorsque nous les

avons consultées, il ne nous est pas possible de renvoyer à une cote précise.

5 Cobra Soft, 1988. La bande dessinée est éditée par Delcourt.

montrent que la quasi-totalité, non seulement de la distribution, mais également de la fabrication des

boîtes et de la duplication des programmes, est effectuée par une autre filiale d'Hachette, la Librairie

Pédagogique du Centre, en lien avec tout un réseau de libraires, papetiers, buralistes, et

commerçants du livre de manière générale6.

Dans les méthodes de distribution mises en place, toutefois, le modèle offert par le livre ne fait pas

florès. Interrogé sur un éventuel usage de l'office, technique de distribution du livre visant à délivrer

à un libraire un assortiment régulier d'ouvrages suivant un processus automatisé, Denis Thebaud

évoque la difficulté à mettre en place de tels systèmes de commercialisation du jeu vidéo, du fait de

la jeunesse et du manque de structuration de l'industrie7. Par ailleurs, si la conception du livre et du

jeu vidéo connaît un traitement comparable, de par la mise en place d'une organisation

auteur/éditeur, leur traitement commercial est quant à lui très différent. Le jeu vidéo, produit virtuel

que le consommateur ne peut consulter qu'au travers d'une interface particulière, et qu'il doit

également acheter, est à ce titre comparable au disque ou à la cassette vidéo. Par ailleurs, la rapide

évolution du marché, des goûts et des tendances ayant lieu sur celui-ci, la grande majorité des

programmes de jeu n'ayant qu'une durée de vie très courte, rapproche davantage le jeu vidéo du

disque. Cette affinité entre les industries de la musique et du jeu vidéo peut également être constatée

sur le plan technique, les deux objets ayant recours dans certaines circonstances à des supports

physiques communs. Ainsi, pour la duplication de leurs cassettes de jeux, Loriciels utilise ainsi les

services de Stéréophonique, et No Man's Land ceux du Témoignage, deux sociétés à l'origine

spécialisées dans la duplication de cassettes de musique8.

Du fait des points communs connus par les deux marchés, les sociétés de distribution de jeu vidéo

puisent dans les réseaux de distribution utilisés pour la distribution du disque, mais également de la

cassette vidéo. Ici encore, Loriciels et Innelec, dans leurs structures de distribution respectives,

s'inspirent beaucoup de ces ces modèles, et recrutent du personnel provenant du milieu du disque9.

Certains modèles commerciaux particuliers sont directement empruntés aux industries culturelles

pré-existantes. Ainsi, la mise en place de système de location de jeux vidéo, se développe dès le

début des années 1980, autour de boutiques comme Alpha Loisirs, qui mettent par ailleurs en place,

bien souvent, des systèmes de clubs d'adhérents pour fidéliser les consommateurs10. Un article de

Jeux et Jouets note la similitude entre les procédés de location du jeu, et ceux ayant cours dans le

milieu de la cassette vidéo11 ; est par ailleurs notable le fait que de nombreux vidéo-clubs, bien

souvent avant même les boutiques de micro-informatique, ouvrent la voie à ce marché, à l'exemple

de Micro-Vidéo, que Tilt érige en «premier club de location de vidéo-cassettes de jeux»12.

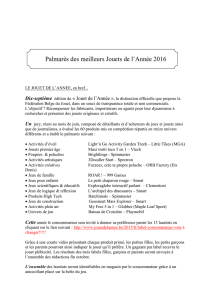

Jeux et jouets, le jeu vidéo comme loisir

Cette perception du jeu vidéo comme assimilable aux produits audiovisuels que sont le disque et la

cassette vidéo est principalement tributaire de l'évolution du marché dans les années 1980. Une

autre interprétation de l'objet vidéoludique est notamment offerte par un article de Jeux et jouets,

périodique adressé aux détaillants de jouets. Le jeu vidéo y est analysé non pas suivant les logiques

prévalant dans sa consommation et sa commercialisation, mais en fonction de sa finalité de loisir : il

6 Rapport du conseil d’administration à l’Assemblée Générale Ordinaire, 28 juin 1984, conservé dans les archives

d’Édiciel, IMEC, carton HAC S5 B5 C106.

7 Entretien avec Denis Thebaud, 22 mai 2012.

8 Entretien avec Laurant Weill, 22 octobre 2012 ; entretien avec Denis Thebaud, 22 mai 2012.

9 Ibid.

10 Publicité Alpha Loisirs, Jeux et Stratégie n°14, avril-mai 1984, p. 109.

11 « Vidéo cassettes : bien sûr, du nouveau... », Jeux et jouets n°23, janvier 1982, p. 14.

12 «Cassettes surprises», Tilt n°1, septembre-octobre 1982, p. 4.

est par là rattaché au jouet, à une époque où les jouettistes s'intéressent au marché du logiciel

vidéoludique13. Cette assimilation du jeu vidéo au jouet découle de réflexions plus anciennes. Il est

nécessaire, ici encore, d'insister sur les liens importants unissant les industries du jeu vidéo et du

jouet. Dès les années 1970, des géants du jouet se lancent sur le marché du jeu vidéo, comme Mattel

qui commercialise l'Intellivision dès 1979 aux États-Unis14, ainsi que les premiers jeux

électroniques portables à écran LCD ; Nintendo, Bandaï, Parker Brothers, investissent le marché du

jeu vidéo de différentes manières, produisant pour les premiers des jeux électroniques sur LCD15,

pour ce dernier des logiciels pour Atari 2600. En parallèle à cet important héritage industriel, le jeu

vidéo est perçu, tout du moins pour la première génération de consoles, comme du jouet

électronique. Stephen Kline, dans Digital Play, souligne le lien de l'objet vidéoludique à la

télévision, lien technologique certes, mais également formé par les univers communs aux deux

objets, avec l'importance du genre de jeu d'aventure, ou les imaginaires développés par les différents

programmes de jeux des premières générations16. De la même manière, le jouet comme défini par

Gilles Brougère développe autour de lui, notamment à l'aide de la télévision, un ensemble narratif

complexe, notamment composé par les dessins animés adaptés de licences connues17. Les deux

objets sont en contact permanent avec la télévision, sont intrinsèquement liés à celle-ci, au point que

Stephen Kline qualifie le jeu vidéo des premières générations de « toy for the boys »18.

De la même manière que dans le cas des produits audiovisuels classiques, le jeu vidéo va emprunter

au jouet ses réseaux de distribution, lors de sa commercialisation en France. Bandaï, Parker

Brothers, Mattel, ont recours à leur arrivée sur le territoire à leurs distributeurs classiques,

importants auprès des jouettistes : ainsi, les produits Parker Brothers sont distribués par Miro-

Meccano, les deux sociétés appartenant au même groupe industriel, et Miro-Meccano étant ici

davantage implanté en France que Parker19. De nombreuses sociétés ont par ailleurs recours à des

distributeurs de jouets traditionnels, à l'image de la console Colecovision, importée en France par

Ideal Loisirs, également distributeur du Rubik's Cube et de jeux électroniques comme Electronic

Detective ou Les stratèges sur le territoire20. Les chaînes de magasins de jouets comme JouéClub

occupent ainsi une place prépondérante sur le marché des consoles de seconde génération : fin

1983, Mattel et Milton Bradley font un tiers de leur chiffre d'affaires en France par l'intermédiaire

de ces réseaux21. Il est nécessaire de préciser ici que tous les constructeurs de console ne

développent pas la même stratégie de distribution : à son arrivée en France, Atari préfère miser

avant tout sur les magasins de hi-fi, avant de se tourner vers les jouettistes22.

Le rôle de la grande distribution

Les détaillants évoqués jusqu'alors, magasins de hi-fi, jouettistes et disquaires, occupent toutefois

13 «Consoles pour jeux vidéo : on en parle trop, ou pas assez ?», Jeux et jouets n°23, janvier 1982.

14 Donovan (2010), p. 79.

15 Gorges (2009).

16 Kline (2003), p. 107.

17 Brougère (2008).

18 Kline (2003), p. 107.

19 Publicité «Parker Jeux vidéo», Tilt n°3, janvier-février 1983, p. 96 ; Joëlle Ilous, «Pas de panique !», Tilt n°7,

septembre-octobre 1983, pp. 16-61.

20 Plusieurs publicités pour les produits Ideal Loisirs ont pu être consultés dans le périodique Jeux et Stratégie.

Publicité «Rubik’s Cube», Jeux et Stratégie n°6, décembre 1980-janvier 1981, p. 59 ; publicité «Electronic

Detective», Jeux et Stratégie n°5, octobre-novembre 1980, p. 59 ; publicité «Les stratèges», Jeux et Stratégie n°10,

août-septembre 1981, p. 70.

21 «Les problèmes qui se posent aux détaillants pour vendre des consoles vidéo et des micro-ordinateurs », Jeux et

jouets n°30, op. cit.

22 Ibid.

une place principalement symbolique dans les réseaux de distribution du jeu vidéo. Innelec, tenant

des statistiques sur son réseau de détaillants, compte parmi ceux-ci principalement des boutiques de

micro-informatique, les autres revendeurs n'étant ici somme toute que peu représentés, et ne

détenant qu'une part relativement mineure du marché23. Bien plus importante dans la

commercialisation du jeu vidéo est la grande distribution, par ailleurs déjà présente de manière

prépondérante dans les réseaux de distribution du jouet24. Les consoles de première génération, en

particulier, transitent par les réseaux de cette dernière : plusieurs packagings de consoles de

première génération réalisées par la Compagnie Occitane d'Électronique, présents dans les

collections de l'association Silicium, portent trace d'étiquettes de prix renvoyant à différentes

enseignes de la grande distribution25 ; la grande distribution acquiert par la suite une place

importante dans les réseaux de distribution du jeu vidéo sur micro-ordinateur, en particulier à partir

du milieu des années 198026.

Le traitement du jouet, par la grande distribution en général, se distingue par une très forte

saisonnalité, le marché étant très marqué par la période de Noël, à laquelle est associée une

consommation importante de jeux et jouets : Gilles Brougère revient sur le sens nouveau qu'acquiert

ce dernier à cette période de l'année27. La fin de l'année conditionne par conséquent également les

ventes de consoles de jeux, assimilées pour une large part au jouet. Cette assimilation se lit en

filigrane dans la presse non spécialisée en la matière, comme en témoignent les dossiers que

L'ordinateur individuel consacre au jeu vidéo, entre 1980 et 1983, systématiquement au mois de

décembre ; une certaine confusion peut d'ailleurs être remarquée, dans les premiers mois, entre le

jeu vidéo sur console et le jeu électronique, les types de dispositifs, présentés les uns avec les autres,

n'étant pas toujours différenciés de manière évidente28.

Laurant Weill évoque également l'importance de la grande distribution dans la normalisation des

packagings de jeu vidéo, et à une époque où la forme de ceux-ci est rarement fixée29. Certains

formats de boîtes de jeu, empruntés à d'autres objets audiovisuels, se répandent alors, comme les

boîtes cristal pour les cassettes de jeux. Plusieurs éditeurs français de programmes sur Thomson par

ailleurs, dont France Image Logiciel et Vifi-Nathan, dédoublent leurs packagings. Ainsi, Carte du

ciel, logiciel d'astronomie de Thomson Answare datant de 1984, est réalisé en même temps sous le

packaging traditionnel des produits Thomson Answare puis France Image Logiciel30, dans un carton

noir, et dans une boîte VHS classique, réadaptée quelque peu rapidement pour pouvoir conserver le

logiciel et sa notice ; le jeu Backgammon de Vifi Nathan connaît un traitement semblable31. La

réalisation de ces packagings empruntant à d'autres objets audiovisuels les formes de leurs boîtes

répond à un double impératif pratique de la grande distribution, de stockage et transport d'une part,

et de présentation d'autre part : la grande distribution peut ainsi disposer les logiciels dans des étals

dont elle dispose déjà.

Les réseaux de distribution ne sont pas responsables de cette assimilation entre le jeu vidéo et le

jouet, ou de manière générale entre le jeu vidéo et d'autres produits audiovisuels, celle-ci étant pour

une large part tributaire d'héritages historiques divers, remontant aux origines du medium.

Toutefois, les réseaux de distribution empruntés par le jeu vidéo, à l'époque où ceux-ci se

structurent, alimentent cette perception complexe du jeu vidéo, comparé tantôt à la cassette vidéo et

23 Entretien avec Denis Thebaud, 26 septembre 2012. Nous ne savons pas si ces statistiques ont été conservées.

24 Brougère (2003), p. 10.

25 Correspondance avec René Speranza, président de l'association Silicium, 21 septembre 2012.

26 Entretien avec Laurant Weill, 22 octobre 2012.

27 Brougère (2003), p. 208.

28 Le périodique fait par ailleurs état de sa difficulté à différencier les deux objets, avec un article de Thierry Courtois,

«Des jouets ou des jeux ?», L’ordinateur individuel n°43, décembre 1982, p. 120.

29 Entretien avec Laurant Weill, 22 octobre 2012.

30 Thomson Answare devient France Image Logiciel en 1985.

31 Les packagings ont été observés dans les fonds de l'association MO5.COM. Faute d'inventaire des collections, il

nous est impossible de renvoyer à des références précises.

6

6

7

7

1

/

7

100%