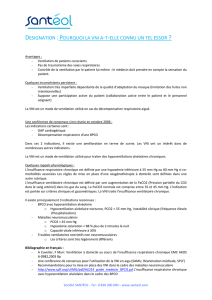

Congrès de l`ERS - Stockholm 2007

Editorial

Congrès de l’ERS - Stockholm 2007

La société de l’information change

nos pratiques professionnelles et de

plus en plus de médecins sont abonnés

à des sites médicaux en ligne ; et

l‘information médicale en libre accès

sur Internet est souvent décriée.

Plusieurs équipes ont réfléchi à l’utilisation d’Internet

pour optimiser la prise en charge des patients.

Deux populations sont ciblées : les jeunes et les

patients très dépendants. Pour la population des

asthmatiques adolescents le site Internet a deux

fonctions : donner de l’information (documents,

réponses aux questions en ligne), partie personnelle

mise en place d’un programme thérapeutique

individuel accessible par un mot de passe en fonction

des symptômes, du palier initial du traitement et

du calendrier des allergènes. L’intérêt est démontré

dans la population d’asthmatiques non contrôlés ;

ces patients acceptent une augmentation significative

de la corticothérapie inhalée, par rapport aux autres

patients suivis classiquement.

Pour les patients dits « chroniques » de nos services,

plusieurs évaluations ont été réalisées. L’utilisation

active d’un site web n’est pas envisageable, sociale-

ment et/ou culturellement, dans cette population

qui est plus âgée. La prise en charge des affections

E-santé et prise en charge des patients. . . p. 1

Visite des stands avec

les représentants de l’Antadir. . . . . . . . . . . p. 2

La réhabilitation respiratoire

enuntourdecongrès.................p.3

Moderniser la technologie

delaconsultation.....................p.6

C’estquoileSNUS?...................p.7

Lesnanoparticules....................p.7

Le déficit en alpha 1 antitrypsine

sous l'égide de l'alpha one

international registry . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8

Comorbidité complexe

et chronique dans la BPCO. . . . . . . . . . . . . p. 9

LaTuberculose .......................p.10

Les valves endobronchiques dans

le traitement de l’emphysème :

résultats préliminaires de l’étude VENT . . p. 11

La ventilation positive continue . . . . . . . . . p. 12

Syndrome d’apnée obstructif du sommeil

(SAOS) et différences de genre . . . . . . . . . p. 13

Le processus de mise en place

de la ventilation à domicile (VAD)

etla«learningcurve».................p.13

Ventilation non invasive :

Quoideneuf?........................p.14

Quand la PPC ne suffit pas :

la prise en charge des SAS « difficiles ». . . p. 15

n°15 - décembre 2007

E-santé et

prise en charge

des patients

Dr Galichet Cédric,

Hôpital Ste Catherine (Saverne)

Sommaire

Le congrès 2007 de l’ERS

a été comme chaque année

le temps fort de la pneumologie

Européenne.

Il s’est tenu à Stockholm à

la mi-septembre ou près de

16 000 congressistes étaient

présents.

Forte de l’expérience de

l’année passée, l’Antadir

a souhaité communiquer sur

ce congrès par l’entremise

d’un groupe de pneumologues

encadrés par le Dr Dan Veale,

coordonnateur médical de

notre Fédération.

Vous trouverez, dans ce

numéro plusieurs temps forts

de l’ERS 2007 relatifs aux

progrès réalisés dans le

domaine de la prise en

charge des maladies

respiratoires chroniques.

Un grand merci à tous pour

l’important travail réalisé

et à l’année prochaine.

Pr Jean-François Muir,

Président, Antadir Association

Inspirer n°15 - décembre 2007

2

chroniques représente 62 % des

admissions d’un centre hospitalier,

et 9% de ces patients sont admis

plusieurs fois par an. Les affections

respiratoires (BPCO, ...) et les pathologies

néoplasiques en représentent une

part significative. Pour ces patients,

une télésurveillance permet de diminuer

le nombre d’hospitalisations en

urgence et de réduire la mortalité de

20 %, par rapport au groupe contrôle.

Des programmes de réentraînement

à l’effort ont ainsi pu être menés sous

télésurveillance sans déplacement

chez le kinésithérapeute et apporter

un bénéfice clinique (surveillance

VEMS, saturation, pouls, TA 1 ou 2x/j).

Ces programmes de suivis individuels

permettent de modifier certaines

conduites thérapeutiques (appel plus

précoce du médecin de famille,

surveillance de l’auto-médication).

Une oratrice américaine est moins

enthousiaste pour ces gadgets « high

tech ». Les entretiens téléphoniques

quotidiens réalisés dans les années

80 aux USA donnent des résultats

similaires, avec une bonne satisfaction

des patients, un bon équilibre financier

(réduction des passages physiques

au domicile des patients, optimisation

des admissions hospitalières - admission

directe dans le service adéquat et de

jour). En conséquence un programme

d’E-santé doit respecter certains

critères :

« High risk, high cost, high use

groupe » (pathologie à haut risque,

coût élevé de prise en charge, grand

groupe d’utilisateurs)

critères d’inclusions basés sur des

besoins

mise en place de protocoles clairs

pour les principales situations

Les méthodologistes ont défini plusieurs

niveaux d’intervention selon la gravité

de la pathologie, du plus simple au plus

complexe, donc du moins onéreux au

plus coûteux :

centre d’appel téléphonique

site Internet d’information et

d’éducation coûts gravite de la

pathologie

centre médical de recueil de

données télémétriques

centre de télé éducation

centre de télé consultation

Pour mettre en place cette nouvelle

approche les mêmes mots magiques

reviennent : training unit, research

unit, administrative center. Il manque

juste les mots certification, évaluation,

comptabilité analytique.

Visite des stands avec

les représentants de l’Antadir

L'ERS est un grand congrès scientifique avec des forêts de posters écrits, des posters électroniques et

des communications orales. Les participants au congrès ont des motivations diverses et variées allant

du scientifique au visiteur, de l'industriel à l'ingénieur biomédical. Le congrès de l'ERS est le premier

congrès de l'année universitaire. C'est l'occasion pour les industriels de « sortir » leurs nouveautés,

et notamment de discuter avec leurs futurs clients des « proto » en cours de développement pour

« sentir » le marché. C'est un peu le MIDEM* de la ventilation et de l'oxygénothérapie.

Ainsi le hall des expositions n'est pas

dénué d'intérêt et Messieurs Forêt Didier

et Leclercq Dominique ont enchaîné les

rendez-vous et les présentations pour

traquer les nouveautés techniques

présentes et à venir. J'ai suivi pour vous,

les deux représentants de l’ANTADIR sur

les stands de Breas® et d'invacare®. Les

discussions sont courtoises mais précises.

BREAS nous a présenté la gamme

e sleep® et Vivo® avec le nouveau concept

d'asservissement au travail respiratoire du

patient. Le concept est intéressant. Puis

démonstration des nouveaux softs sur

flash card. La vision possible en direct de

flux sur un ordinateur portable en phase

d'adaptation du patient est séduisante.

L'ergonomie du logiciel programmé en

java doit être optimisée. Puis nous avons

visité le stand d'INVACARE® avec son

système de remplissage des bouteilles

d'oxygène gazeux de déambulation à

domicile. L'ergonomie et les sécurités ont

été testées. Les nouveautés intéressantes

seront généralement évaluées technique-

ment par les centres référents de l’ANTADIR

avant d’envisager un référencement à la

Centrale d’Achats d’ANTADIR Assistance.

Pour les années futures se dessinent la

miniaturisation des turbines, des concen-

trateurs portables avec une autonomie

correcte et l'optimisation de logiciels

des ventilateurs en particulier avec la

visualisation des courbes en directe sur

un ordinateur portable.

* Midem : the world's music market

Dr Galichet Cédric,

Hôpital Ste Catherine (Saverne)

Inspirer n°15 - décembre 2007 3

Pr Jean-François Muir,

Président, Antadir Association

1. Quels patients ?

La BPCO représente la majorité des

indications d'inclusion dans les

programmes (90% au Canada - P674).

Tout patient atteint de BPCO compliquée

de handicap respiratoire devrait pouvoir

bénéficier d'une réhabilitation,

quelle que soit la sévérité de la BPCO,

quel que soit son âge.

Une analyse rétrospective de l'efficacité

de la RR sur les capacités à l'effort

(TM6), la qualité de vie (CRQ) et le bien

être psychique (HADS) chez 48 patients

ne montre pas de différences significatives

selon l'âge ou le VEMS (P685).

Dans la BPCO sévère (stade IV),

le bénéfice de la RR sur la dyspnée,

la tolérance à l'effort et la qualité de

vie, est retrouvé par d'autres équipes

(1606, E3095 ; P689), à condition que

ses modalités soient adaptées à la

sévérité du handicap fonctionnel :

RR à domicile avec encadrement

professionnel soutenu (P689)

intensité des exercices physiques

adaptée à la tolérance du patient :

en effet, les patients contraints de

marquer plus d'une pause par exercice

de réentraînement ont des bénéfices

sur leur capacité à l'effort (TM6)

inférieurs à ceux du groupe contrôle

« bien tolérant » aux exercices (1606)

éventuellement, techniques de réen-

traînement alternatives : une équipe

mexicaine propose des techniques

de neurostimulation des quatre

membres à 13 patients BPCO

présentant une hypoxémie aggravée

par l'altitude, et obtient un gain

significatif sur le test de marche

et la force musculaire (E3095).

En dehors de la BPCO, la RR est

proposée dans d'autres pathologies

respiratoires chroniques compliquées

de handicap :

asthme : le réentraînement musculaire

et l'éducation thérapeutique améliorent

significativement la capacité à l'effort,

les symptômes, la qualité de vie, par

rapport à l'éducation thérapeutique

seule (E4517)

insuffisance respiratoire secondaire

à une cyphoscoliose : les exercices

d'endurance et de force musculaire

améliorent la dyspnée, la capacité à

l'effort, la force musculaire et la

qualité de vie (E4518)

les maladies neuromusculaires :

la RR est d'autant plus efficace sur

les paramètres fonctionnels qu'elle

est débutée précocement dans la

myopathie de Duchenne (E4510)

le syndrome d'apnées du sommeil :

une tendance à la diminution de la

masse grasse et des paramètres

tensionnels est observée après

quatre semaines de réentraînement

associant exercices de force musculaire

et d'endurance sur appareil ergomé-

trique, (étude sur 13 patients - P3400)

fibroses interstitielles diffuses :

douze semaines de réentraînement

des muscles inspiratoires entraînent

une régression de la dyspnée, une

amélioration de la qualité de vie et

du test de marche ainsi que de la force

des muscles respiratoires (PI max)

(E4519)

insuffisance cardiaque chronique :

le réentraînement augmente la

performance à l'exercice et la qualité

de vie dans une étude portant sur

57 patients atteints d'insuffisance

cardiaque avec FEVG moyenne à

31 % comparée à un groupe

contrôle (E4512).

2. Quels outils d'évaluation ?

L'évaluation des différentes composantes

de la RR est déjà bien codifiée.

Quelques nouveaux outils sont expéri-

mentés. Certains sont spécifiques de

l'une des composantes de la RR, d'autres

intègrent plusieurs paramètres pour

une appréciation globale de l'état de

santé du patient puis de l'impact

du programme de réhabilitation

respiratoire.

Dr Guillaumot Anne,

Hôpital du Brabois (Nancy)

La réhabilitation respiratoire

en un tour de congrès

Abréviations :

TM6 :

test de marche de six minutes

CRQ :

chronic respiratory

questionnaire

HADS :

Hospital Anxiety

Depression Scale

LINQ* :

Lung Information

Needs Questionnaire

BCKQ* :

Bristol COPD Knowledge

Questionnaire

BPQ* :

Breathing Problems

Questionnaire

SGRQ :

Saint George Respiratory

Questionnaire

*A notre connaissance, ces questionnaires

ne sont pas traduits en français.

Sont indiqués entre parenthèses les codes

des sessions.

L'intérêt et les bénéfices de la réhabilitation respiratoire (RR) ont été largement démontrés,

tant pour le patient que d'un point de vue économique. Le chantier de sa mise en place avance

et l'ERS a été le cadre de nombreux échanges d'expériences pratiques. La plupart confirment

les résultats connus et la pertinence des recommandations en vigueur. Certains apportent des

idées innovantes et lancent des pistes de réflexion pour d'autres expériences, voire des études

de plus large envergure.

Inspirer n°15 - décembre 2007

4

Outils spécifiques

Des questionnaires d'évaluation

des connaissances sont conseillés :

initialement au diagnostic éducatif,

pour identifier les besoins

puis, après le stage initial, pour

évaluer les acquis et l'adéquation

du programme aux besoins. Les

questionnaires LINQ* et BCKQ*

fournissent ainsi :

- des informations qualitatives sur

les connaissances à améliorer

- un score quantitatif objectif

d'appréciation du niveau de

connaissance globale ou par

domaine au cours du programme

éducatif (1603, P3391)

Mesure de l'activité physique :

le bracelet d'actimétrie, comparé à un

dispositif d'accélérométrie chez des

volontaires sains, permet des apprécia-

tions de l'activité physique et de la

dépense énergétique bien corrélées

aux outils de référence. Il pourrait

constituer un moyen simple et fiable

de mesure de l'activité physique avant

et au cours de la RR (P3801)

Appréciation de la qualité de vie :

les différents questionnaires disponibles

se caractérisent notamment par leur

sensibilité à détecter une variation

significative de la qualité de vie au

cours du temps. Ainsi, le BPQ* paraît

plus sensible que le score CRQ (4047).

Cette propriété devrait être prise en

compte dans le choix du test, au

même titre que simplicité, reproducti-

bilité et exhaustivité.

Index globaux :

L'index BODE intègre des paramètres

cliniques (BMI, dyspnée) et fonctionnels

(degré d'obstruction bronchique et

capacité à l'exercice) utiles à l'évaluation

et au suivi du patient BPCO engagé en

RR. Il semble bien corrélé à la sévérité

de la maladie, aux paramètres

morphométriques, biologiques (CRP),

à la qualité de vie (E4562) et serait

même prédictif d'une aggravation de

la qualité de vie (1600).

Plus simple, l'index DOSE, construit à

partir du score de dyspnée, du degré

d'obstruction bronchique, du statut

tabagique et du nombre d'exacerbations,

semble démontrer une bonne corrélation

avec l'index BODE, les scores de qualité

de vie (SGRQ, CRQ), le BMI, le TM6,

le nombre d'hospitalisations et de

consultations en urgence et semble

prédictif des exacerbations et de la

mortalité (1601).

3. Quelles modalités

pratiques ?

Le principe du stage initial personnalisé

et encadré n'est pas remis en cause.

Le choix du cadre (hospitalisation,

ambulatoire ou au domicile) reste

encore limité par l'offre locale de soins.

Pour certaines équipes, le domicile

paraît mieux adapté à la RR des patients

atteints de BPCO sévère (P689).

La contrainte des trajets répétés,

domicile/centre de RR, semble un

facteur limitant de l'assiduité aux séances,

notamment en milieu rural (P683).

Mise à part cette contrainte, les

programmes ambulatoires s'avèrent

aussi efficaces que les programmes

hospitaliers sur les bénéfices en terme

de qualité de vie, bien être psychique,

capacité à l'effort (P684).

L'encadrement des séances de RR par

un support télévisuel (exercices

musculaires vidéo-dirigés) améliore les

bénéfices sur la capacité à l'effort et la

dyspnée par rapport à un support écrit

seul (E3084).

4. Techniques et modalités

du réentraînement à

l'exercice (RE)

Les programmes associant exercices

d'endurance et de force musculaire

semblent plus efficaces sur la force

musculaire que les exercices de force

musculaire isolés. Les bénéfices des

programmes combinés ou séparés sur

la qualité de vie et la capacité à l'effort

sont comparables (E3086).

Le réentraînement des muscles respi-

ratoires améliore la force musculaire

inspiratoire (PI max) et réduit la dyspnée

(E3083). Les bénéfices obtenus par

le RE peuvent être potentialisés par

l'administration de bronchodilatateurs

(Tiotropium) pendant les séances (E3091).

L'intensité cible de l'effort au cours du

réentraînement est fixée idéalement

entre 50 et 80% de la puissance

maximale aérobie définie à l'épreuve

d'effort initiale. Cet objectif quantitatif

conditionne les bénéfices du réentraî-

nement sur les paramètres fonctionnels

et sur la capacité à l'effort, effectivement

d'autant meilleurs, que l'objectif est

atteint (P3799). Cependant, cet objectif

peut et doit être nuancé en fonction

de la tolérance du patient puisque :

un réentraînement à une puissance

d'intensité sous maximale reste efficace

(E3080)

un réentraînement trop intense avec

interruptions répétées des exercices

limite les bénéfices (1606).

Inspirer n°15 - décembre 2007 5

Afin de déterminer l'intensité cible

adéquate, une équipe propose d'ajuster

l'intensité de l'effort prescrit pendant

les séances de réentraînement, à

l'intensité de la dyspnée observée

pendant l'exercice, en proposant par

exemple un score de dyspnée cible à

4 selon Borg pour des BPCO de stade

GOLD II - III (E3085).

5. Quels bénéfices ?

Outre les bénéfices clairement démon-

trés sur le contrôle des symptômes, la

qualité de vie, l'autonomie et le bien

être psychosocial des patients, d'autres

effets plus mineurs de la RR sont explorés :

sur l'inflammation : diminution de

certains marqueurs inflammatoires

(PCR, TNF (, IL6, IL8) après RR chez

des patients BPCO comparativement

à un groupe témoin bénéficiant

d'éducation thérapeutique isolée

(E3082).

sur les performances cognitives :

des tests neuropsychiques sont

effectués avant et après RR chez 44

patients BPCO comparés à 32 sujets

contrôle. La proportion de patients

révélant des performances cognitives

normales augmente de 69 % à 90 %

après 4 semaines de réhabilitation

(P3388).

6. La réhabilitation

à long terme

Après programme initial complet,

le bénéfice du reconditionnement

musculaire sur la force musculaire

et la tolérance à l'effort se maintient

pendant au moins 6 mois (E3079).

A partir de douze mois, les bénéfices

sur la dyspnée, la tolérance à l'effort,

le bien être psychique déclinent, et

semblent perdus à 18 mois (retour aux

valeurs de base). Le taux d'hospitalisation

augmente à partir de 24 mois (P679).

Ces constats confirment l'importance

d'un protocole d'entretien, organisé

selon des modalités très variables

d'une équipe à l'autre. Des exercices

musculaires sur appareil ergométrique

à domicile, avec suivi ambulatoire

bimensuel (E4506) ou des exercices

à domicile avec séances hebdomadaires

en présence d'un kinésithérapeute

(4045) maintiennent les bénéfices

pendant au moins quatre ans (E4506).

Selon les moyens locaux, certains

programmes utilisent les infrastructures

sportives existantes (équipement,

associations). Le choix entre plusieurs

formules (individuelle, collective,

à domicile, ambulatoire ou combinée)

doit être proposé au patient dans la

mesure du possible, pour mieux répondre

aux attentes de chacun, à recueillir

éventuellement par questionnaire

(E3092).

7. Comment améliorer

la compliance ?

L'amélioration de l'observance des

patients à un programme complet

poursuivi à long terme reste une

préoccupation essentielle des équipes.

Afin de réduire le taux d'abandon,

certains auteurs ont testé des séances

collectives de sensibilisation, co-animées

par un psychologue et un kinésithé-

rapeute, préalables à la signature de

l'engagement. Leur taux d'abandon

a chuté de 14 à 3.4 %, les autorisant

à juger cette proposition efficace,

bien que coûteuse en temps et en

moyens. (P687).

Le facteur de proximité semble

également déterminer l'observance

des programmes ambulatoires,

justifiant l'objectif de développer

des structures en réseau au plus

près des patients, notamment en

milieu rural (P683).

Conclusion :

La RR représente une offre de soins

efficace et adaptable à toute forme

de handicap respiratoire. Sur la base

des recommandations validées, les

programmes doivent se développer :

quantitativement, vers le plus grand

nombre de patients potentiellement

concernés,

dans la diversité, en tenant compte

des facteurs propres aux patients et

aux pathologies, des moyens

humains et techniques, et des

particularités territoriales,

au plus près des patients.

Son développement et son succès

dépendent largement des capacités

de coordination des professionnels

concernés, des structures de soins, des

pouvoirs publics, du tissu associatif et

des infrastructures locales, autour du

patient, au centre du dispositif.

Les expériences locales méritent d'être

évaluées, partagées, voire étendues

et éventuellement validées à grande

échelle, pour améliorer l'accès des

patients à une prise en charge de

qualité du handicap respiratoire.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%