Cours de Sciences économiques et sociales DAEU A, 2011

Cours& de& Sciences& économiques& et& sociales& DAEU& A,& 2011;2012,& Université&

de&Montpellier&III&Polycopié&2&

Enseignante : Laure Chantrel, maîtresse de conférences en économie, laure.chantrel@univ-montp3.fr,

http://laurechantrel.free.fr

1.2.&L’économie,&science&sociale&

Comme nous l’a montré le texte de Sismondi, la définition de l’économie politique comme science de la richesse, c’est-à-dire

comme étude du marché et de la production a été contestée très tôt. En 1793, William Godwin publie Enquiry concerning

Political Justice, and its Influence on General Virtue and Happiness (Enquête sur la justice politique et son influence sur la vertu

et le bonheur en général). Dans ce traité, il développe une philosophie

utilitariste où il cherche les moyens d’assurer « le plus grand bonheur pour le

plus grand nombre ». C’est ainsi que ce définit l’utilitarisme qui est une

philosophie qui va avoir une grande influence sur la théorie économique.

L’idée principale de l’utilitarisme classique est qu’une société est juste et bien

ordonnée, quand ses institutions majeures sont organisées de façon à

procurer la plus grande somme totale possible de satisfaction pour l’ensemble

des individus qui en font partie, la plus grande utilité possible (pour reprendre

le terme des marginalistes). Ils vont chercher les moyens de mesurer le

bonheur, ce qui n’est pas une tâche facile !

Parmi les philosophes utilitaristes qui sont aussi des économistes, on peut

citer Jérémy Bentham (qui introduisit le terme d’utilitarisme en 1780 et publie

Principes de la morale et de la législation en 1789, Malthus (1766-1834), John

Stuart Mill (1806-1873) et plus récemment au XXe siècle Alfred Marshall (1842-

1924), Arthur Cecil Pigou (1877-1959) et John Harsanyi (1920-2000).

Les économistes ne peuvent se contenter des moyens d’accroître la richesse matérielle, ils doivent trouver les moyens

d’améliorer les conditions de vie en société. Cela signifie qu’ils vont chercher non pas les lois de répartition de la

richesse sur le marché, mais les moyens d’avoir une juste répartition de la richesse.

Répartition : Action de répartir, de partager quelque chose, manière dont une chose est répartie, partagée. Marcus Antonius

amenait avec lui des scribes en grand nombre et des arpenteurs qui procédèrent à la répartition des meubles et des terres (A.

France, Clio, 1900, p. 88).Une longue queue assiégeait à l'école où l'on faisait la répartition des vivres (Van der Meersch, Invas.

14, 1935, p. 266).L'inégalité dans la répartition des biens culturels est tout aussi criante. L'éducation populaire ne doit pas être

l'apanage des seuls clercs (Cacérès, Hist. éduc. pop., 1964, p. 184).

SYNT. Répartition des approvisionnements, des bénéfices, du butin, des marchandises, du pouvoir, des profits, des

ressources, des richesses, des tâches, des travaux; répartition égalitaire, équitable, inégale, injuste, juste, optimum.

In Trésor de la langue française informatisée. http://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9partition

2

1.2&.1.&Marx&ou&la&critique&de&l’économie&politique&

Marx (1818-1883) a écrit un grand nombre d’ouvrages. On distingue ses œuvres politiques, par exemple Le manifeste du parti

communiste (1848) et les œuvres fondatrices de sa pensée, par exemple le Livre 1 du Capital, paru en 1867.

Dans l'œuvre de Marx, les questions se posent tout à fait différemment. Marx ne

cherche pas les moyens d’aménager la société capitaliste afin d’assurer le bonheur

des ouvriers, mais plutôt les moyens de remettre en question de façon radicale la

société capitaliste.

Il reprend à Ricardo l’idée selon laquelle l'accumulation du capital caractérise la

croissance économique. Avec une nuance cependant, mais elle est de taille : Marx

borne historiquement ses analyses économiques. Le concept d'accumulation

du capital n'a de validité que dans le cadre de la société capitaliste qui n'apparaît

en tant que rapport social dominant qu'à partir du XVIIIe siècle finissant.

Qu’est-ce que cela veut dire rapport social dominant ? Des exemples d’économie capitaliste reposant sur l’appropriation des

profits par une classe, la classe des capitalistes, existent depuis longtemps. Marx étudie l’histoire du capitalisme dans les villes

d’Italie du nord au XIVe et au XV

e siècles et plus tard dans les villes hanséatiques. Mais cette organisation sociale reste

cantonnée dans quelques villes ; elle ne se répand pas dans les campagnes, elle ne se généralise pas. Un rapport social

dominant est une organisation sociale qui s’impose progressivement et donc la progression est permanente, jusqu’à

ce que cette organisation sociale soit remise en cause.

Marx se place d'emblée comme un critique de l'économie politique classique et comme un critique de la société

capitaliste. Il dénonce les méfaits de cette dernière et sa philosophie de la vie est indissociable de sa critique de

l'économie. Son œuvre tout entière se présente comme un projet de libération de l'homme. Elle est articulée autour du

concept d'aliénation.

Le projet de Marx est donc tout à l'opposé de celui des auteurs classiques. Alors que ces derniers souhaitaient promouvoir

la société de marché, lui ne pense qu'à sa destruction.

Cette vision critique le conduit premièrement à historiciser (adopter une approche historique au lieu d’une analyse qui est

intemporelle chez les classiques) les analyses de Smith et de Ricardo.

Il dénonce l'aspect naturaliste de leur pensée, c'est à dire qu'il leur reproche de croire que les lois économiques sont des lois

naturelles au même titre que les lois physiques (chercher une définition du naturalisme sur internet). Deuxièmement, lorsqu'il

étudie le marché, la marchandise, il est porté par sa théorie de l'aliénation de sorte que son économie est aussi philosophie,

histoire.

Son projet critique le conduit à remettre en cause la séparation entre les différentes sciences.

Toujours est il que dans la société capitaliste que Marx étudie, l'économie (la marchandise) est au centre de la vie. Marx

commence le livre 1 du Capital par la phrase suivante :

La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une « immense

accumulation de marchandises ». L'analyse de la marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera par

conséquent le point de départ de nos recherches.

3

C'est pour cette raison que Marx consacre tant de pages à la critique de l'économie. C'est un phénomène tout à fait spécifique

de la société bourgeoise. Dans les autres sociétés, l'économie ne jouait qu'un rôle tout à fait subalterne.

L'économie est au centre de la vie, mais seulement en tant qu'elle est l'aliénation de la vie même. Dans la société bourgeoise,

la vie "a revêtu une nature d'emprunt". Le mouvement de la vie s'est renversé. Les relations entre les êtres vivants sont

déterminées par des relations économiques. L’échange de marchandises est devenue la relation sociale dominante.

L'économie, en tant qu'elle domine les autres secteurs de la vie sociale, se définit par les mécanismes de marché. Ici les

produits de l'activité humaine sont devenus des marchandises ; sur le marché, les individus sont vendeurs ou acheteurs de

marchandises, ils se définissent seulement par les marchandises dont ils sont porteurs. Ils sont contenus tout entier dans les

produits de leur travail, indépendamment de ce qu'ils sont par ailleurs. Ils sont sans qualité particulière.

Les relations qu'ils nouent sur le marché sont strictement des relations qui quantifient les rapports entre acheteurs et vendeurs,

ils pèsent le poids des marchandises qu'ils représentent.

Le travail de chacun n'est plus un travail particulier, il n'existe que par rapport à la somme d'argent qu'il peut représenter :

"chacun apparaît vis-à-vis de l'autre comme possesseur d'argent ou mieux comme argent lui même, si l'on considère le

procès d'échange" (Principes d'une critique de l'économie politique, T 2, p. 92).

Les individus n'existent socialement que par les objets qui les représentent, marchandises, argent, capital, travail... Les

relations de dépendance entre les hommes sont maintenant masquées. Chacun a l’air d’être rémunéré en contrepartie de

l’utilité des capitaux qu’ils possèdent, alors que selon Marx, le profit est produit par le travail des ouvriers et approprié

par les capitalistes.

Et c'est ce masque que Marx va tâcher de lever. Et c’est la raison pour laquelle il commence son grand ouvrage Le Capital,

livre 1, 1° édition 1867 par l'étude de la marchandise. Et ce n'est pas parce que la marchandise lui apparaît comme la seule

richesse, ni même la richesse principale, c'est parce qu'historiquement dans la société capitaliste, la richesse a pris la forme de

la marchandise.

La marchandise est définie d'une façon problématique. Ce n’est pas un bien ou un service ayant un prix comme chez les

mercantilistes, les classiques ou les marginalistes.

Elle est avant tout un mode de socialisation, elle est un rapport social, mais son existence même masque un rapport social.

C'est le rapport d'exploitation. Alors que dans la société féodale, il apparaissait clairement que le seigneur prélevait un

surplus sur le serf, puisque celui-ci lui donnait directement ce qu'il lui devait, dans la société capitaliste, rien de tel n'apparaît car

le travail est devenu une marchandise. Les ouvriers vendent leur travail en échange d’un salaire et cette rémunération est

définie comme la contrepartie de leur travail.

Pour que le capitaliste s'approprie un surplus, il suffit qu'il achète du travail en versant un salaire. Le prélèvement qu’il opère (le

profit) est masqué par la transformation du travail en marchandise (le salariat).

Au-delà de toutes ses considérations bien peu économiques, Marx est tout de même contraint pour étudier l'économie

capitaliste de ne retenir que certaines catégories de richesses :

1) par rapport à sa théorie de la valeur, il retiendra comme Ricardo les marchandises qui ont une utilité (une valeur d'usage)

non pas pour le producteur mais pour les acheteurs potentiels. Tout au contraire il faut que ces choses soient dépourvues

d'utilité pour leur possesseur afin de devenir des marchandises :

4

"Pour lui (l'échangiste), la marchandise n'a aucune valeur utile immédiate : s'il en était autrement, il ne la mènerait pas

au marché. La seule valeur utile qu'il lui trouve, c'est qu'elle est porte-valeur, utile à d'autres et par conséquent, un

instrument de l'échange." (Ibid., p. 621). 2)

La société capitaliste semble accumuler des marchandises, c'est en fait du capital qu'elle accumule. L'argent est en dernier

ressort le mobile de l’activité de l’homme dans cette drôle de société.

Par rapport à la nécessité d'expliquer le mouvement d'accumulation du capital qui est au cœur de la société capitaliste, Marx va

restreindre son analyse au travail qui produit du capital, c'est à dire, comme nous le verrons un peu plus loin, au travail

producteur de plus-value, ou, ce qui revient au même aux marchandises qui sont produites par du capital.

Comment comprendre cette proposition ? Il ne faut pas oublier tout d'abord que le capital est un rapport social : c'est une

somme d'argent utilisé dans l'achat d'une quantité de travail consommé dans le procès de travail (le processus de production)

afin d'obtenir un profit.

Ou encore, c'est un processus de reproduction élargie : A (argent) — M (Marchandise) — A’ (argent’) .

Avec A’ supérieur à A. A’ — A = le profit.

C’est de l'argent qui se transforme en marchandise pour produire plus d'argent. Dans ce cadre là, l'activité de l'artisan, attachée

à son travail personnel, est limitée. Elle n'appartient pas à la production capitaliste. En effet, l'artisan peut bien s'enrichir, mais

pas plus que ne lui permet la durée de sa journée de travail. Et s'il achète le travail d'autres ouvriers me direz-vous ? Alors il

devient un capitaliste.

Et maintenant, on fait un saut dans l’Histoire !

Révisez&votre&cours&sur&Marx&

Définitions :

- la marchandise

- le processus d’accumulation du capital

- l’aliénation

- un rapport social dominant

- l’exploitation du travail par le capital (le rapport d’exploitation)

Questions :

Qu’est-ce qui caractérise l’économie capitaliste ?

5

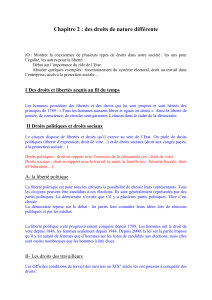

1.2.2.&De&la&définition&de&la&richesse&au&développement&des&libertés&

Amartya Sen va s’élever contre la définition de la science économique réduite à la science de la production marchande et non

marchande. « L’économie est une science morale » écrit-il. Cela signifie que l’économie ne peut pas ne pas se préoccuper des

questions de justice sociale. Et même que les conditions du progrès de la justice sociale sont son objet même.

« Le développement peut être appréhendé comme un processus d'expansion des

libertés réelles dont jouissent les individus »1 écrit Amarty Sen.

Dans le cadre de cette théorie du développement, les libertés sont conçues tout à la

fois comme la fin première (rôle constitutif) et comme un moyen principal (rôle

instrumental) du développement.

1.2.2.1.&Définition&des&libertés&substantielles&

La réalisation des libertés substantielles est le fondement de l’économie politique.

L’économie est alors définie comme la science du développement humain :

Par libertés substantielles, j'entends l'ensemble des "capacités" élémentaires, telles

que la faculté d'échapper à la famine, à la malnutrition, à la morbidité évitable et à la

mortalité prématurée, aussi bien que les libertés qui découlent de l'alphabétisation,

de la participation politique ouverte, de la libre expression, etc. Dans cette

perspective, le développement s'accompagne de l'expansion des libertés

fondamentales, celles mentionnées ci-dessus en particulier.2

Qu’est-ce qu’une science morale ?

A vous de chercher et de proposer une définition plus complète

que celle que je vous ai donnée.

Le développement des libertés substantielles est la fin première du développement. Les libertés substantielles jouent un rôle

constitutif dans ce développement.

La priorité accordée à la liberté humaine comme objectif du développement est distinguée de l'efficacité instrumentale de

certaines libertés, c'est-à-dire de la capacité que certaines libertés ont d'accroître la qualité de vie des personnes, leurs

possibilités d'action…, autrement dit leur liberté substantielle.

En fait, pour bien comprendre, il s’agit des mêmes libertés vues dans deux perspectives différentes. Par exemple, chaque

individu a un droit fondamental à l’éducation. L’éducation a une valeur pour l’individu indépendante de l’utilité immédiate qu’il

peut en tirer. Elle accroît ses possibilités de choix, les opportunités sociales qui s’ouvrent à elle, elle accroît le respect qu’elle a

pour elle-même, elle lui permet de réaliser un projet de vie. En ce sens, le droit à l’éducation appartient aux libertés

substantielles. Elle est une fin du développement. Mais l’augmentation du niveau d’éducation d’une population est aussi fort

utile pour développer la production et les échanges économiques. En ce sens l’éducation est une liberté instrumentale ; elle est

1 Sen A. (2000), p.13

2 Sen A. (2000), p.46

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%