La démondialisation

Le magazine de l'Observatoire français des think tanks

p. 12

n° 17 | décembre 2011

La démondialisation

Le parcours d'une idée

par Amaury Bessard

( http://amaurybessard.com )

Le magazine de l'Observatoire français des think tanks

p. 13

n° 17 | décembre 2011

D

inguerie », « concept réactionnaire » ou « ringard » pour ses détracteurs, « promesse d’un monde

meilleur », « nécessaire » ou « équitable » pour ses partisans, la démondialisation a fait couler

beaucoup d’encre ces derniers mois. Point culminant de sa médiatisation en France: la candi-

dature d’Arnaud Montebourg aux primaires du parti socialiste et du parti radical de gauche. Les débats

sur la démondialisation renforcent l’idée qu’un nouveau clivage viendrait structurer le paysage électoral.

La distinction classique droite/gauche ne sufrait plus à construire une analyse politique pertinente. La

typologie défendue par le politologue Pascal Perrineau autour des notions d’ouverture et de fermeture face

à la mondialisation prend alors tout son sens. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, de nombreuses

personnalités politiques afchent leur soutien à la démondialisation. Ce dépassement des clivages tradi-

tionnels constitue une excellente raison de se pencher sur le parcours de cette idée.

De la mondialisation à la dé-mondialisation

Le premier réexe pour aborder un mot au préxe « dé » consiste à comprendre le sens de son sufxe.

La dé-mondialisation serait un néologisme qui s’oppose au mot sur lequel il se construit. Pour résumer,

la mondialisation (ou globalization en anglais), dans son sens courant, dénit la situation dans laquelle

se retrouve l’économie mondiale suite à l’effondrement des économies dites socialistes en Europe de

l’Est, à la n des années 1980, et résulte conjointement de l’avènement de la pensée néolibérale dans le

monde et de l’essor des technologies de l’information et de la communication. En une vingtaine d’années,

cette mondialisation aurait eu un double effet: elle participerait à un mouvement d’homogénéisation des

cultures sur le modèle américain et renforcerait dans le même temps des formes de repli identitaire.

Face à ce phénomène global, les années 1990 ont vu apparaître de nombreux mouvements contestant

cette vision du monde. Les antimondialistes d’une part, qui s’opposent au processus de mondialisation

au sens littéral et strict du terme (celui de devenir mondial), à sa nature, à sa méthode et à ses effets. Et

les altermondialistes d’autre part, qui ne s’opposent pas au mouvement de mondialisation en soi mais

en critiquent son évolution néolibérale.

C’est en 2002, sous la plume du sociologue philippin Walden Bello, que le concept de démondialisation

apparaît véritablement et prend place dans les débats internationaux. Dans son ouvrage intitulé Deglo-

balization, Ideas for a New World Economy, l’auteur explique que la mondialisation s’est construite aux

dépens des pays dits « du Sud ». Appelant à un contrôle politique du système économique, Walden Bello

dénonce la vision magniée de la mondialisation. Selon lui, cette dernière désolidarise l’économie du reste

de la société. Il propose notamment, dans son ouvrage, traduit en français en 2011 (aux éditions du Ser-

pent à plumes), un démantèlement des institutions nancières internationales (OMC, Banque Mondiale,

FMI) et se prononce en faveur d’une relocalisation des activités économiques. Dans un contexte de crise

économique, ses propos ont trouvé de nombreux échos dans le monde entier et en France en particulier.

L’arrivée de la démondialisation sur la scène

médiatique française

Le débat sur la démondialisation en France permet de nous éclairer sur les différentes acceptions de

cette idée. Dans La voie (Fayard, 2011), Edgar Morin épouse les thèses développées par Walden Bello

et explique que « la démondialisation donnerait une nouvelle viabilité à l’économie locale et régionale. […]

la démondialisation signifie également le retour d’une autorité des États […] et constitue un antagonisme

nécessaire, c’est-à-dire complémentaire à la mondialisation ». Avant de passer dans l’agenda politique, et

au delà de cette conception originelle, la démondialisation a trouvé de nouveaux promoteurs, qui, à tour

de rôle, lui ont donné une priorité et une visibilité médiatique supplémentaire. Plusieurs formes complé-

mentaires de démondialisation émergent alors: commerciale, monétaire, ou nancière.

Pour Jacques Sapir (La démondialisation, Seuil, 2011), la démondialisation passe d’abord par une rena-

tionalisation de notre politique commerciale. Sa promotion relance le débat sur le patriotisme économique.

Au sein d’une « guerre économique », il s’agit d’instaurer un système de taxes à l’importation. Emmanuel

Todd poursuit ce raisonnement protectionniste au niveau européen. Il est intéressant de constater le

«

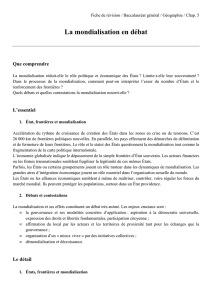

2002 : Publication de Deglobalization, ideas

for a new world economy de Walden Bello.

Le sociologue philippin avance des proposi-

tions visant à protéger les pays du Sud de la

mondialisation.

2011 : Publication

de La voie d’Edgar Morin

chez Fayard

2011 : Publication de La démondialisation

de Jacques Sapir au Seuil

1999 : Premières manifestations de grande

ampleur des mouvements altermondialistes

lors du sommet de l’OMC à Seattle

1945 - 1973 : Mondialisation des économies

au sein d’un contexte de croissance

1975 - 1989 : Dérèglementation progressive

des marchés, accentuée par l’accession au

pouvoir de Margaret Thatcher au Royaume-Uni

et de Ronald Reagan aux États-Unis

CHUTE DU MU

R DE BERLIN

1989

o

n

M

a

l

g

r

é

l

e

s

c

o

n

t

r

o

v

e

r

s

e

s

e

t

l

e

s

i

m

p

r

é

c

i

s

i

o

n

s

l

e

c

o

n

c

e

p

t

d

e

d

é

m

o

n

d

i

a

l

is

a

t

i

o

n

g

a

g

n

e

e

n

v

i

s

i

b

i

l

i

t

é

m

é

d

i

a

t

i

q

u

e

d

a

n

s

l

a

c

a

m

p

a

g

n

e

d

e

s

p

r

i

m

a

i

r

e

s

c

i

t

o

y

e

n

n

e

s

d

u

P

S

e

t

d

u

P

R

G

Ce thème devrait être présent lors

de la campagne présidentielle de

2012

2011 : Le conseil scientique

d’ATTAC publie une tribune

critiquant la démondialisation

Renversement du concept

dans le but de protéger

les pays du Nord.

CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE

Le magazine de l'Observatoire français des think tanks

p. 14

n° 17 | décembre 2011

Le magazine de l'Observatoire français des think tanks n° 17 | décembre 2011

p. 15

renversement de la logique pensée par Walden Bello: alors que le penseur philippin souhaitait protéger

les pays du Sud de ceux du Nord, le débat en France propose de protéger les pays du Nord de ceux du

Sud… À cette vision commerciale, la crise grecque a ajouté une démondialisation d’ordre monétaire.

Selon ses défenseurs, la solution pour échapper au système mondialisé serait la sortie de l’euro. D’autres

économistes, enn, pensent que la démondialisation doit s’atteler en priorité à la régulation de la nance.

Directeur de recherche au CNRS et membre fondateur du « mouvement des économistes atterrés », Frédé-

ric Lordon plaide notamment pour une renationalisation de la dette des États. La démondialisation a donc

pris de multiples signications dans les milieux universitaires avant son arrivée sur la scène politique.

La démondialisation, un trésor électoral au-dessus

des clivages traditionnels ?

Votez pour la démondialisation! C’est avec ce slogan qu’Arnaud Montebourg a battu le pavé durant plu-

sieurs semaines pour promouvoir sa candidature aux primaires organisées par son parti. Bonne pioche

car ce thème a réussi à cristalliser l’attention des médias et à répondre aux attentes d’une partie de

l’électorat socialiste. Résultat, il donnera à Arnaud Montebourg le rôle de faiseur de roi lors de ce suffrage

à deux tours et lui permettra d’imposer ses thèmes au débat opposant les deux « impétrants » du second

tour. Dans son projet et son essai Votez pour la démondialisation (Flammarion, 2011), préfacé par

Emmanuel Todd, Arnaud Montebourg propose d’instaurer un système de préférences commerciales par

des traités bilatéraux, de doter la France d’une politique anti-dumping, ou d’appliquer une taxe douanière

aux produits provenant de pays ne respectant pas le protocole de Kyoto. Suite à l’investiture de François

Hollande, deux autres candidats potentiels à la présidentielle classés à gauche pourraient reprendre le

ambeau de la démondialisation dans les médias: Jean-Luc Mélenchon et Jean-Pierre Chevènement.

De l’autre côté de l’échiquier politique, Marine Le Pen s’attaque également au libre échangisme et aux

ravages de la mondialisation, et préconise une sortie de la France de la zone euro et la mise en place

de protections économiques à nos frontières nationales. Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout

la République, partage certaines convictions avec le député socialiste de Saône-et-Loire et défend un

protectionnisme de résistance.

Les clivages traditionnels semblent exploser sur l’autel de la démondialisation. Des dissensions se révè-

lent également au sein d’un même mouvement, celui des altermondialistes. Avant la campagne d’Arnaud

Montebourg, une tribune, intitulée La démondialisation, un concept superciel et simpliste et publiée

dans Mediapart le 6 juin 2011, vient ajouter de la confusion. En effet, les auteurs de ce plaidoyer collectif

sont membres du Conseil Scientique d’ATTAC, la célèbre association altermondialiste. S’ensuivent alors

de nombreuses polémiques par voie de presse, opposant altermondialistes et antimondialistes, mais

aussi altermondialistes entre eux... Perdant peu à peu de sa lisibilité, le concept de démondialisation a

toutefois gagné en visibilité auprès du grand public au fur et à mesure de sa médiatisation.

La démondialisation semble donc revêtir plusieurs sens et dénir plusieurs possibles. Pour Jacques

Sapir, « la démondialisation n’est pas encore une stratégie. C’est un concept malléable. Et tout le monde ne

le définit pas de la même façon en fonction de ses propres intérêts ». Cette notion initialement forgée par

Walden Bello et portée par Arnaud Montebourg sur la scène politique française pourrait revenir dans les

médias en 2012 et constituer un thème de campagne partagé par plusieurs partis.

Focus on the Global South

Créé en 1995 sous l’impulsion du sociologue philippin

Walden Bello, « Focus on a global South » est une organisation

de recherche et de mobilisation autour de la mondialisation.

Basée à Bangkok, elle regrouperait une trentaine de personnes.

Ses principaux thèmes de travail sont la démondialisation et la

justice climatique.

En savoir plus: http://www.focusweb.org

1

/

4

100%