theme3 :dynamiques geographiques degrandes

1

THEME 3 : DYNAMIQUES GEOGRAPHIQUES DE GRANDES AIRES

CONTINENTALES : L’ASIE DU SUD ET DE L’EST

L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance

Accroche et enjeux du sujet :

L’Asie du Sud et de l’Est est la région la plus peuplée du monde, avec 3,8Mds d’habitants, ce qui représente plus de la moitié de la

population mondiale sur une quinzaine d’Etats. Au sein de cet ensemble, deux géants démographiques dominent, avec plus d’un

milliard d’habitants : la Chine (1.360 milliard) et l’Inde (1.277 milliard soit à eux deux 37% de la population mondiale). C’est aussi

et à la fois la région connaissant les plus fortes croissances économiques et le plus grand nombre de pauvres.

L’enjeu du sujet est ici de s’interroger sur les liens entre deux croissances : la croissance démographique et la croissance

économique. Se soutiennent-elles mutuellement ou sont-elles un frein l’une pour l’autre ? Autrement dit, dans cet espace en

recherche de développement, quels sont les liens existants entre population et croissance économique ?

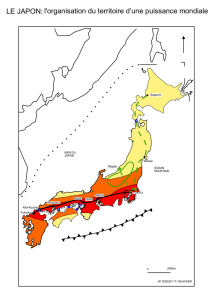

Cadre spatial du sujet

Asie du Sud et de l’Est : c’est un sujet qui exclue une partie de l’Asie : ce sujet exclue l’Asie centrale (anciennes républiques

soviétiques, Afghanistan, Iran et Pakistan, ouest de la Chine, nord de l’Inde) et la partie orientale de la Russie. Asie de l’Est = Asie

orientale. Il existe plusieurs définitions de ce qu’est l’Asie orientale, plus ou moins larges (prenant ou non l’Asie du Sud-Est

notamment). On prend ici en compte l’Asie du Sud-Est. En ce qui concerne l’Asie du Sud, plusieurs définitions sont aussi

possibles : ici l’idée est de prendre en compte dans le sujet le sous-continent indien.

Nb. Quoiqu’il en soit, l’important dans ce sujet n’est absolument pas d’étudier de manière exhaustive l’ensemble de cette aire

régionale mais de chercher à répondre à la problématique de la question, en prenant des exemples diversifiés. Les exemples de

Mumbai, de la Chine et du Japon peuvent bien sûr être réutilisés abondamment dans cette composition.

Quelles relations existe-t-il entre croissance démographique et croissance économique en Asie du Sud et de l’Est ? La croissance

démographique est-elle un potentiel ou un frein pour l’essor économique des pays asiatiques ? Comment mettre la croissance

économique de cet espace au service de son développement ?

I. Des croissances démographiques exceptionnelles

A. Les premiers foyers de peuplement au monde

B. Une croissance démographique forte, multifactorielle mais diversifiée

C. La croissance démographique s’accompagne d’une croissance urbaine

II. Le premier foyer économique du monde

A. Une croissance économique forte mais inégale

B. Des processus variés d’émergence

C. L’intégration régionale renforce la croissance économique

III. Des défis importants à relever

A. Atouts et contraintes de la croissance démographique

B. Les défis de l’ouverture économique au monde

C. Les limites de la croissance économique

I. Des croissances démographiques exceptionnelles

A. Les premiers foyers de peuplement au monde

55% de la population mondiale sur 17% des terres émergées et c’est un phénomène ancien

- Des géants démographiques :

La Chine et l’Inde en premier lieu. 1,35Md d’habitants en Chine et 1,2Md en Inde. L’Indonésie fait aussi partie des 5 pays les plus peuplés

du monde.

2

- Des densités élevées.

Ces densités sont particulièrement élevées au niveau des plaines littorales, des vallées fluviales et des deltas : + de 1000 habitants au

km2 (carte p. 292). Ce n’est pas nouveau, c’est un fait de civilisation : depuis le début de l’ère chrétienne, mise en valeur des territoires repose

sur l’organisation collective du travail et la maîtrise des techniques d’irrigation => fortes densités dans les plaines agricoles. Exemple : au

Bangladesh on observe des densités parmi les plus élevées au monde (1059 hab / km2).). Autres exemples : Hong Kong et Singapour 6450 et

6613 hab/km2 : records du monde. Le « cercle vertueux de la riziculture » explique ces fortes densités). La densité moyenne de l’Asie orientale

= 140 habitants au Km2 soit 3 x plus que la moyenne mondiale

Nuance : au contraire cependant les régions montagneuses et enclavées ont des densités de population beaucoup plus faibles. Exemple au

Japon : les littoraux saturés contrastes largement avec l’intérieur montagneux.

3 ensembles se distinguent :

- l’Asie du Sud = sous continent indien : marqué par civilisation indienne avec l’Hindouisme et civilisation

islamique. Inde domine bien sur, mais aussi d’autres pays peuplés comme Pakistan ( 191 Millions ),

Bangladesh ( 157 Millions ).

- l’Asie de l’Est marquée par la civilisation chinoise ( confucianisme ) et japonaise. Chine bien sur, mais

aussi Japon ( 127 Millions), Corée du Sud ( 50 Millions )

- l’Asie du sud Est ( les îles et péninsules ) n’a pas de géant démographique mais quelques pays peuplés :

Indonésie ( 249 Millions) 3eme pays le plus peuplé , puis pays avec moins de 100 millions d’hts (

Philippines et Vietnam avec plus de 90 Millions ).

B. Une croissance démographique soutenue mais diversifiée

La croissance démographique est encore forte dans de nombreux pays mais on peut différencier :

L’ Asie Sud et S-Est : la majorité des pays sont encore au début de la 2ème phase ( natalité encore élevée

mais en baisse avec baisse fécondité ) : Laos = 34 pr 1000, Népal = 48 pour 1000 , taux de fécondité > 3

enfants aux Philippines, Pakistan, et certains terminent leur 2eme phase avec un taux de fécondité qui

baisse beaucoup ( Inde passage + de 4 des années 80 à 2,4 en 2012/ 2013). MAIS comme pop jeune et

nombreuse, ralentissement et croissance démographique lente. Inde va dépasser Chine d’ici 2050 ( prévision

= 1.6 Milliard et chine 1.4).

3

L’Asie de l’ Est : c’est la fin de la transition démographique = faible natalité et fécondité , faible mortalité.

Donc augmentation de l’espérance de vie et vieillissement population , ce qui entraine une croissance

démographique plus faible : Japon , Chine : croissance démographique < 1% taux mortalité < 15 pour mille ,

fécondité <2 . Dans ces pays parfois diminution de la population. Le Japon a atteint un pic de croissance en

2004 et enregistre depuis une baisse avec – de 200000 hts par an depuis ) et la Chine devrait se stabiliser à

1.4 milliard en 2030 pour ensuite baisser.

Plusieurs explications à la baisse fécondité :

- La scolarisation des filles qui entraine mécaniquement un retard de l’âge du mariage, le

développement de la contraception. Notons que la fécondité la plus élevée est au Pakistan et au

Bangladesh ou le taux d’alphabétisation est le plus faible ( autour de 50% ), en Inde même si le taux

d’alphabétisation moyen est plus élevé ( 74%), à l’échelle régionale on retrouve les mêmes

situations : au Kerala ( Sud ) le taux d’ alphabétisation est de 75% , fécondité = France ( 2,1 ) alors

que au Bihar ( nord est ) le taux d’alphabétisation est de 40 % et l’indice fécondité = 4,3 enfants par

femme.

- La Politique de restriction des naissances après 2eme GM au Japon, depuis années 70 en Chine et

en Inde avec périodes d’obligation (politique dénataliste coercitive avec sanction) puis

d’assouplissement.

- Le Comportement Malthusien des populations : restreindre les naissances pour transmettre biens

de la famille ( héritage ) et assurer niveau de vie décent. En règle générale quand le niveau de vie

augmente, la taille de la famille diminue

La Spécificité de la démographie asiatique : c’est le déficit de population féminine, le déséquilibre du sex-

ratio, en lien avec les politiques de restriction des naissances, car en Asie, les garçons assurent la protection

des anciens ( entretien ) , mais aussi la transmission de l’héritage. Un Proverbe dit « élever une fille, c’est

arroser le jardin du voisin », donc, pratique d’avortements sélectifs, infanticides ( sanctionnés aujourd’hui ) ,

abandon, maltraitance des filles. EX en Chine et en Inde, il manquerait 100 Millions de femmes.

C. la Croissance démographique s’accompagne d’une croissance urbaine.

Même si le taux d’urbanisation du continent est faible ( 45% en 2011 ) comme en Afrique, l’entrée dans la

transition urbaine est en cours pour de nombreux pays = le processus de croissance urbaine fait suite à un

fort exode rural. Les prévisions du taux urbanisation avoisinent les 65% en 2050 en Asie. Et comme c’est la

région la plus peuplée du monde, le nombre de citadins y est + important du monde = 1.4Milliard.

Certains pays sont fortement urbanisés : Japon ( 67% ), Corée du Sud ( 83 %).

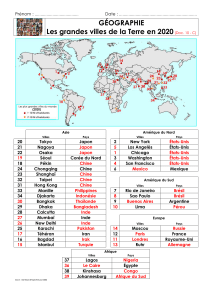

La croissance urbaine est marquée par l’augmentation des mégapoles ( ville de >10 Millions hts ), Tokyo

est la plus grande ville du monde depuis 30 ans ( 36 millions ), mais aussi Seoul ( 22.7), Shanghai ( 19.9),

Mumbai ( 21.9) ( bombay) . La région compte 42 villes sur 100 premières mondiales.

Cette Croissance est multifactorielle :

* provoquée par la croissance démographique, par l’exode rural en lien avec le développement

économique des villes , ou encore par des choix politiques. Ainsi, la Chine des années 90 a développé des

villes côtières, et mène maintenant une politique urbaine vers les villes moyennes de l’intérieur du pays.

Mais il est difficile de mesurer l’urbanisation car la présence des populations rurales, des paysans est

importantes dans les villes asiatiques exemple des mingongs. A Pékin : 3millions de ruraux, à Shanghai : 2

Millions. Souvent les espaces périurbains sont semi agricoles, mais depuis quelques années aussi, cet

espace est le lieu de construction de zones d’habitat collectif, de grands ensembles qui accueillent une

population urbaine de + en + nombreuse.

* Le développement économique et la mondialisation ont conduit à ce que les mégapoles deviennent des

métropoles parfois mondiales et plusieurs mégalopoles sont en formation : en Corée du Sud, sur le littoral

chinois en plus de la mégalopole Japonaise ( voir cours mondialisation ).

4

II. Le premier foyer économique du monde

A. Une croissance économique forte mais inégale

En l’espace de 30 ans, la part de l’Asie émergente dans le PIB mondial a grimpé de 10 à plus de 35 %.

Durant ces dix dernières années, l’Asie émergente a enregistré un taux de croissance annuel supérieur à

7,5 % ; c’est la plus forte croissance du monde.

La Region illustre très bien la hiérarchie économique mondiale : on y trouve :

Des grandes puissances, des pôles mondiaux ( Japon, Dragons : Corée Sud, Taiwan, Singapour, avant Hong

Kong rattaché à Chine ,

Puis des puissances émergentes partenaires privilégiés des pôles, dont certains deviennent des

concurrents , remettant en cause cette hiérarchie ( ex Chine 1er PIB Mondial en 2014 , 1er créancier du

monde, Inde en pleine croissance depuis années 2000 ),

Des bébés tigres : Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines)

enfin des pays peu intégrés qui le deviennent grâce à la DIT mais qui sont encore pauvres ou des PMA (

Laos, Bangladesh , Bhoutan, Cambodge, Nepal, ETC …) .

On constate un accès au 1er rang de nombreuses productions manufacturières : industrie lourde (acier,

constructions navales), industrie des biens d’équipement et de consommation,(automobile,

électronique),industries de pointe (informatique, télécommunications, biotechnologie).

L’Asie accueille de nombreuses FTN car c’est une région où la DIT est forte et le développement de

grands groupes industriels locaux a fait naitre des FTN asiatiques aussi : en 2012, 81 FTN étaient

asiatiques parmi les 250 premières mondiales. De grands groupes industriels japonais (Toyota,

Honda, Sony), coréens (Samsung, Hyundai), chinois (Sinopec, Lenovo, Geely qui a racheté Volvo,

China National Petroleum), et aujourd’hui indiens (Reliance, Tata), sont partis à la conquête des

marchés mondiaux et dégagent des excédents qui permettent à l’Asie orientale d’investir de

manière massive en rachetant des entreprises occidentales ou originaires de PED (voir cours sur la

mondialisation). Ainsi le Japon et la Chine sont parmi les 10 premiers pays émetteurs d’IDE. En outre, le

nombre de milliardaires asiatiques a progressé : sur les 1342 milliardaires du monde, 332 se trouvaient

en Asie en 2011 .

L’Asie est le 2ème pôle commerçant de la Triade ( elle représente 31% du commerce mondial de

marchandises et 26 % de celui des services marchands en 2011) après l’Europe (37% / 45%) et loin devant

l’Amérique du Nord (15% /15%) ; la croissance de son commerce est tout à fait spectaculaire avec + 20 %

certaines années (2010), mais aussi très irrégulière et tributaire de la conjoncture internationale (- 10% en

2009). La Chine est aujourd’hui le 1er exportateur mondial devant l’Allemagne et le Japon, et les 4

dragons se classent dans les 15 premiers mondiaux.

La puissance financière se développe : Les réserves de devises tirées de l’excédent commercial chinois

servent en partie à l’achat de bons du trésor américain de manière à financer le déficit budgétaire de la 1ère

puissance mondiale. Signalons aussi les fonds souverains (voir cours sur la mondialisation). Les bourses de

Tokyo (Kabuto Cho) puis de Shanghai et de Hong Kong sont parmi les plus importantes, d’autres les

suivent de près : Taipei, Shenzhen et Séoul.

Les régions économiques majeures sont celles liées à mondialisation, donc les façades maritimes de + en +

dynamiques, Ex du Japon de l’endroit = façade pacifique ( Japon envers , mer de chine) ; Taiwan, littoral en

Mer de Chine et détroit de Formose ( et pas littoral pacifique ). . Parmi 20 premiers ports mondiaux, 14 sont

en Asie ( Shanghai 1, Singapour 2, Tianjin 3 près de Beijin/Pekin ).Les activités maritimes sont importantes

puisque la région est celle d’économies extraverties : la Corée du Sud, la Chine, le Japon regroupent

90% de la construction navale mondiale (voir cours sur les espaces maritimes).

B. Des processus d’émergence divers

Les croissances asiatiques ont été différées dans le temps et n’ont pas suivi toutes les mêmes modèles. La croissance du Japon

est ancienne, dès la fin du XIXème siècle (ère Meiji 1868-1912 ) le Japon s’ouvre au monde puis bénéficie de l’aide des Etats-Unis

et en 1955-75 on parle de “haute croissance” qui hisse le pays, anéanti par les bombardements atomiques de 1945 au rang de 2e

puissance éco du monde.

5

Une croissance accompagnée d’une forte intégration dans la mondialisation : débouchés, IDE, main d’œuvre, délocalisations,

transferts de technologies.

Pour l’Asie orientale on peut parler du développement « en vol d’oies sauvages » de l’économiste Ken.

AKAMATSU (1935)

Dans une étude menée en 1935, K. AKAMATSU compare le processus de développement d’un pays peu industrialisé et son

insertion dans les échanges internationaux, à la migration des oies sauvages : pour l’observateur qui est au sol, il semble que les

ailes des oies en formation de vol, se superposent.

1) Importations de produits manufacturés en provenance des pays développés et exportation de matières premières.

2) Production locale de produits de consommation. Pour ces produits, la production nationale tend progressivement à se substituer

à des importations, éventuellement découragées par des mesures protectionnistes. En revanche, les importations de biens

d’équipement se développent, car elles sont nécessaires aux industries locales de consommation.

3) Exportations : les producteurs locaux s’attaquent aux marchés des pays voisins. En même temps, les importations de matières

premières en provenance de pays moins développés augmentent. On constate donc une expansion des échanges entre PVD.

Simultanément, le pays considéré entreprend une production de biens d’équipement qui seront, à leur tour, exportés

4) Délocalisation de la production dans les pays voisins avec diminution de la production nationale.

On peut modéliser comme cela : VVVV

Les caractéristiques de ce modèle largement inspiré par le Japon, mais avec des spécificités nationales, sont :

Un développement extraverti

-> À l’origine, en général une réforme des structures agraires et une “révolution verte” pour augmenter les rendements agricoles

-> puis des stratégies de développement fondées sur une ouverture contrôlée

@ 1er temps : politiques d’industrialisation (industries de main d’oeuvre peu qualifiée) par substitution d’importations => États-

ateliers. Dans les années 1950 le Japon, protégé par d’importantes barrières douanières, importe les biens industriels qu’il ne

peut produire, en copie la technique et les fabrique à bas coût (et achète des brevets d’invention : Sony a acheté à RCA la

technologie du transistor pour 25 000 $, le Japon a acheté la technologie du nylon à Dupont de Nemours + transferts de

technologie par implantation de filiales de grands groupes US) => on produit pour le marché japonais, progressivement on vend

sur le marché japonais des produits japonais. Progressivement il y a remontée de filière vers des productions et technologies à

forte valeur ajoutée, à partir de production et de technologies simples : ex. l’industrie de la photo nait dans les années 1960 au

Japon, à partir de la copie d’ appareils photos occidentaux. Les autres pays asiatiques le font dans les années 1970

@ 2e temps : promotion des exportations

Le Japon se lance dans cette voie à la faveur de la crise économique des années 1970 : il produit pour exporter (plus de 60% de la

production nationale) des produits moins chers, de meilleure qualité, à la pointe de la technologie => invasion du made in Japan

(autos, TV, radios, photo, électro-ménager, etc.). Les autres pays asiatiques le font dans les années 1970-80. Aujourd’hui c’est

l’invasion du made in China -> la libéralisation commerciale (baisse des barrières douanières et quotas d’importations) et la

constitution des zones franches

@ libéralisation commerciale rapide au Japon (annnées 1960), en Corée du Sud, à Taïwan + constitution de zones franches

locomotives du développement économique (législation fiscale et sociale préférentielle, droits de douane réduits, facilités

administratives, crédits et subventions à l’installation, liberté de rapatriement des capitaux, avantages fiscaux), qui attirent les

investissements étrangers : Hong Kong et Singapour ports francs dans les années 1960, Taïwan en 1966-70, Corée du Sud au

début des années 1970. La Chine de Deng Xiaoping lance la politique des Zones Économiques Spéciales (ZES) en 1979 et jusqu’à la

fin des années 1980 : cette politique s’accompagne de réformes dans les années 1984-88 puis 1992-97 pour installer dans la Chine

communiste l’économie de marché : fin des monopoles des entreprises d’État, libéralisation des prix, encouragement de

l’initiative privée, ouverture de l’économie aux capitaux étrangers. La Chine entre dans l’OMC en 2000.

Un rôle de l’État affirmé dans un cadre capitaliste libéral

Tous ces États ont choisi le capitalisme libéral : le Japon parce qu’il a été reconstruit économiquement par les États-Unis; la Corée

du Sud, Taïwan et Singapour parce qu’elles étaient des dictatures souvent militaires, anti-communistes, soucieuses du

développement économique et soutenues par les États-Unis. La Chine communiste de Deng Xiaoping a fait en 1979 le choix du

capitalisme après l’échec de la voie maoiste (économie socialiste), mais sans remettre en cause le régime politique. C’est

“l’économie socialiste de marché” (Deng Xiaoping, 1992) : privatisations, accueil des entrepreneurs privés dans le Parti

communiste chinois en 2002, reconnaissance constitutionnelle de la propriété privée en 2004. Le résultat général est la

déréglementation et un libéralisme économique débridé, la glorification du profit et des grandes fortunes.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%