RAPPORT_ASIE SUD EST_Partie II

Deuxième partie

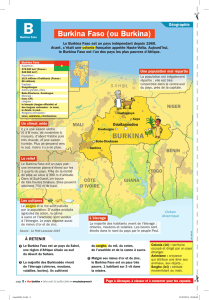

Expérience Sud-est asiatique: implications pour la

politique de développement économique en Afrique:

cas du Burkina Faso

1

Sommaire

Sigles et abréviations………………………………………………………………………………… i

Sommaire ............................................................................................................................................. 1

Introduction .......................................................................................................................................... 2

Chapitre 1. Rappel des politiques menées dans les initiatives africaines de développement .............. 2

1.1. Le plan Sarraut .......................................................................................................................... 2

1.2. Les Programmes d'Ajustement Structurel ................................................................................. 3

1.3. Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) ................................. 5

1.4. Le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) ...................................................... 7

Chapitre 2. Lecture comparée des initiatives africaine et asiatique ................................................... 12

2.1. Les politiques communes ........................................................................................................ 12

2.2. Les politiques spécifiques aux économies asiatiques ............................................................. 22

Chapitre 3. Contribution de l'expérience asiatique au développement de l'Afrique et plus

précisément, du Burkina Faso ............................................................................................................ 28

3.1. La dynamique de la population ............................................................................................... 29

3.2. L'industrialisation par les exportations ................................................................................... 30

3.3. La politique du « Market Friendly Approch » ........................................................................ 34

Conclusion ......................................................................................................................................... 35

Annexes .............................................................................................................................................. 37

Bibliographie ...................................................................................................................................... 38

Annexe………………………………………………………………………………………………..I

2

Introduction

La première partie a retracé les traits fondamentaux de l'expérience du Sud-Est asiatique en matière

de développement économique et social. A la lumière des facteurs récurrents que cette partie initiale

a permis d'isoler, il est utile d'apprécier dans une seconde phase, les modèles africains de

développement pour y déceler d'une part, les constantes communes et d'autre part, les insuffisances

et prescrire les recommandations nécessaires à une réelle transformation économique et sociale du

continent, singulièrement du Burkina Faso. Mais auparavant, il convient de faire un tour d'horizon

des politiques menées dans les initiatives africaines régionales et nationales de développement.

Chapitre 1. Rappel des politiques menées dans les initiatives

africaines de développement

La présente section ne traite pas de tous les plans de développement qui ont jalonné l'histoire

économique et sociale du continent mais de ceux qui se sont révélés déterminants dans son

processus de développement. Ainsi, on rappellera successivement les grands axes du Plan Sarraut

(PS), des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS), du Nouveau Partenariat pour le

Développement de l'Afrique (NEPAD). Dans le souci de traiter d'un cas concret, un intérêt

particulier sera accordé à l'examen des efforts de développement du Burkina Faso à travers le Cadre

Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui est le principal référentiel des interventions en

matière de réduction de la pauvreté.

1.1. Le plan Sarraut

Le Plan Sarraut (PS) est le précurseur des initiatives de développement en Afrique subsaharienne.

Son idée centrale était que la métropole française devait investir pour développer ses colonies. Par

rapport à cette vision, le plan s’est fixé deux objectifs de long terme (L

T

). Il fallait d’abord investir

massivement et méthodiquement pour développer les zones d’activités économiques (les gisements

miniers, les cultures de rente, etc.) ensuite, préparer la décolonisation et conserver les relations

économiques et politiques nouées avec les colonies. Ses dispositions comportaient à la fois des

programmes d’investissement en infrastructures et des programmes de développement social.

L’investissement en infrastructures était considéré dans le plan comme la clé du développement.

Les infrastructures privilégiées sont ceux qui jouent des effets structurant sur l’activité

économique : les chemins de fer, les routes, etc. Quant au développement social, il devait favoriser

une meilleure alimentation, une assistance médicale, une couverture sanitaire et surtout, le

3

développement des ressources humaines par la formation d’un stock de capital humain à travers

l’instruction des indigènes. Sarraut estimait qu’il était du devoir de la métropole d’assurer à la

population coloniale, la santé, l’hygiène et les forces de la vie. Pour lui, l’instruction des indigènes

était également un devoir fondamental qui s’accorde avec les intérêts économiques, administratifs,

militaires et politiques les plus évidents. En effet, l’éducation à l’avantage d’améliorer la valeur de

la production coloniale en raison des hausses de productivité des indigènes. Une croissance

économique plus rapide nécessitait alors un développement accéléré des ressources humaines. Il

insistait déjà sur l’importance du facteur humain, notamment l’utilité de l’éducation dans le

développement des colonies. Toutefois, le plan n’a pas eu tout le soutien nécessaire parce que le

parlement français n’a pas signé les projets de loi de finance (Giri Jacques, 1996). Dans leurs

dispositions, les plans africains prolongent l'esprit de Sarraut. On peut donc aisément affirmer qu'ils

ont évolué plus par continuités que par ruptures. Cependant, une rupture d'objectifs est apparue avec

les PAS dans les années 1980.

1.2. Les Programmes d'Ajustement Structurel

Les Institutions Financières Internationales (IFI) : la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire

International (FMI) estimaient que la source de la crise africaine était d’origine financière. Elles

préconisent des programmes de stabilisation et d’ajustement structurel pour redresser les agrégats

macroéconomiques (taux d’inflation, taux de croissance, soldes budgétaire et commercial). La

stabilisation visait à résorber les déséquilibres internes (déficit budgétaire et inflation galopante) et

externe (le déficit du compte courant extérieur hors dons, etc.) à travers une autérité budgétaire

(baisse des salaires et des dépenses sociales, suppression d’emplois, accroissement des recettes,

etc.), un resserrement du crédit domestique et une dévaluation pour stimuler les exportations. La

stabilisation était un préalable à l’ajustement. L’ajustement poursuivait la libéralisation des prix et

des échanges. Il fallait alors, libéraliser les taux d’intérêt pour booster l’épargne puis

l’investissement en réaction contre la répression financière, privatiser les entreprises publiques pour

une meilleure gestion et éliminer les distorsions de prix des biens et services, des intrants (ou

facteurs de production) dans les différents secteurs de l’activité économique.

A partir de 1991, le Burkina Faso s’est engagé à mener ces réformes pour assainir son cadre

macroéconomique. Toutefois, ces programmes ont engendré des incidences économiques,

financières et sociales communes aux pays africains sous ajustement. Comme incidences

économiques, les efforts d’austérité n’ont pas apporté d’amélioration significative aux grands

équilibres macroéconomiques puisque des pays se retrouvent avec un endettement accru et un

investissement en chute libre. En outre, les ajustements ont entraîné une contraction brutale des

importations d’équipement. Comme l’effet multiplicateur de celles-ci est particulièrement important

en Afrique, les conséquences pour le PIB et les investissements furent dramatiques. La recherche de

4

solution à l’endettement réside non dans la baisse des dépenses, mais dans l’accroissement des

recettes d’exportations (Norro, 1992). Bref, le développement des pays endettés. Du point de vue

monétaire et financier, la politique déflationniste du FMI a contribué à déprimer le niveau de la

production et des investissements. La théorie enseigne pourtant qu’une politique de déflation se

justifie essentiellement lorsque l’origine du déséquilibre se situe dans un excès de demande.

Attribuer la source du déséquilibre à l’absorption élucide les difficultés de l’endettement qui montre

que l’origine a surtout été extérieur : retournement conjoncturel, hausse des taux d’intérêt,

dimunition de l’inflation mondiale, etc. Dans ces conditions, la politique d’austérité fut

« autodestructrice » (CNUCED, 1985). Quant aux incidences sociales, elles semblent les plus

importantes et se regroupent en deux catégories :

• l’incidence sur les ressources humaines

La baisse des dépenses publiques consacrées aux secteurs sociaux tels que l’éducation, la santé et

l’emploi a compromis l’investissement dans le capital humain, notamment le développement et la

mise en valeur des ressources humaines, justifiant aujourd’hui la faiblesse du stock de capital

africain : baisse des niveaux en matière d’enseignement et de formation, aggravation de la

malnutrition et des problèmes de santé.

• l’incidence sur le bien-être

La réduction des dépenses sociales a permis de dégager des ressources pour assurer le service de la

dette et réduire les déficits budgétaires ; mais le coût d’opportunité a toujours été l’aggravation

croissante de la misère des populations : renforcement des inégalités de revenus et détérioration du

niveau de vie des groupes sociaux les plus vulnérables (les femmes, les enfants, les personnes

âgées, etc.) à l’origine de troubles sociopolitiques sévères (les pressions syndicales, la réaction de la

société civile, etc.).

Au total, les institutions de Bretton woods ont privilégié les équilibres macrofinanciers et les

ajustements du court terme (C

T

) aux dépens des projets de développement de longue période. En

effet, ces programmes ont dissocié les objectifs de C

T

de rétablissement des équilibres financiers de

ceux de long terme (L

T

) de transformation économique et sociale. Or précisément, le plan indicatif

qui est un réducteur d’incertitude (Massé, 1965), doit favoriser un processus de développement de

L

T

. Si les PAS ont oeuvré en partie au redressement de certains agrégats macroéconomiques,

notamment l’assainissement des finances publiques et la consécration du secteur privé comme

moteur de la croissance économique, ils n’ont pas permis de lutter efficacement contre la pauvreté.

Pis, ils ont accru l’état de pauvreté des populations du continent justifiant le passage à des

programmes de développement comme le NEPAD et les cadres nationaux de lutte contre la

pauvreté, axés essentiellement sur des politiques d’éradication de la pauvreté.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

1

/

41

100%