Lire l`article complet

Dossier thématique

Dossier thématique

140

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - n° 7 - juillet-août 2007

POINTS FORTS

Il existe une hyperéosinophilie dans les helminthiases

digestives :

En France

Dans les pays tropicaux

et tempérés chauds

Distomatose En plus des parasitoses cosmopolites

Ascaridiose Anguillulose

Tæniasis avant émission d’anneaux Ankylostomose

Trichinose Bilharziose intestinale et urinaire

Toxocarose Rupture de kyste hydatique

Trichocéphalose

Oxyurose

Il n’y a pas d’hyperéosinophilie dans les protozooses

(amibiase intestinale et hépatique).

L’amibiase intestinale aiguë est due à Entamœba histolytica

hématophage, seule amibe pathogène.

Pour tout patient présentant une éosinophilie supérieure

à 500/mm3 ou ayant séjourné (même il y a longtemps) dans

une zone tropicale ou chaude, il faut rechercher une anguillule

par la technique de Baermann dans un laboratoire spécialisé

en parasitologie, surtout s’il doit recevoir une corticothérapie

en raison du risque mortel d’anguillulose maligne.

Chaque parasitose a un traitement spéci que ; cela implique

d’en faire la preuve au mieux par un examen parasitologique

direct, en adaptant les recherches et les concentrations en

fonction de la parasitose suspectée.

Mots-clés : Parasitose – Diarrhée du voyageur – Examen

parasitologique.

Keywords: Parasitosis – Travellers’ diarrhoea – Parasitologie

investigation.

왘

왘

왘

왘

왘

왘

C

e chapitre vise à répondre de façon pratique à l’attente

des gastroentérologues lors d’une consultation et ne s’at-

tache pas à détailler chaque parasitose, ni les examens

complémentaires tels que l’imagerie. Plusieurs motifs et signes

d’appel peuvent orienter le clinicien vers une parasitose digestive

tropicale : symptomatologie, origine géographique du patient,

facteurs de risque, signes biologiques. Tous ces éléments sont

à prendre en compte pour apporter une réponse pertinente

lors de la demande d’examens biologiques. L’interprétation des

résultats est aussi un aspect non négligeable, car elle conditionne

la conduite à tenir pour la répétition éventuelle d’examens dans

des laboratoires spécialisés. Enfi n, un tableau synthétique résu-

mera les possibilités thérapeutiques.

QUE DOITON FAIRE PRÉCISER AU PATIENT

LORS DE L’INTERROGATOIRE ?

Au cours de l’interrogatoire, il faut demander au patient s’il a

séjourné en zone tropicale, récemment ou non (l’anguillulose peut

persister à vie), combien de temps et de quand date son retour. Il

faut faire préciser des comportements à risque qui peuvent orienter

le diagnostic : baignade en eau de rivière (bilharziose), voyage “sac à

dos”, absence de règles hygiénodiététiques (protozooses : amibiase,

giardiose, coccidioses), marche pieds nus dans l’eau ou la boue

(anguillule, ankylostome), consommation de viande de bœuf

ou de porc (tæniasis et cysticercose), consommation de suidés,

de viande de cheval (trichinose), de poissons insuffi samment

cuits tels les sushis ou le ceviche (anisakiase), de poissons des lacs

(bothriocéphalose), consommation de cresson ou de pissenlit, ou

de toute autre plante aquatique sauvage (douve).

QUAND FAUTIL PENSER À UNE PARASITOSE CHEZ

UN PATIENT DE RETOUR D’UN PAYS TROPICAL ?

Devant une diarrhée qui persiste et qui résiste au traite-

ment antibactérien, sans fi èvre habituellement. L’amibiase

intestinale aiguë est la pathologie tropicale qu’il faut suspecter

d’emblée, notamment lorsque la diarrhée est accompagnée de

signes évocateurs : douleurs abdominales modérées (épreintes),

glaires mucopurulentes striées de sang, appelées crachats

rectaux, ou de selles franchement sanglantes.

D’autres étiologies parasitaires sont à envisager lors d’une diarrhée

hydroélectrolytique persistante avec des signes de malabsorption,

왘

Parasitoses digestives tropicales

Tropical digestive parasitosis

쐌쎲 Claudine Sarfati*

*Service de parasitologie-mycologie, hôpital Saint-Louis, université Paris VII - Denis Diderot,

Paris.

>>>

Dossier thématique

Dossier thématique

141

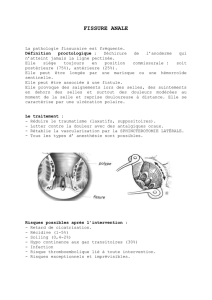

Photo 1.

Oxyure vu en coloscopie.

Photo 2.

Anneau de tænia et adulte.

Photo 3.

Ascaris adultes mâle et femelle (la plus longue).

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - n° 7 - juillet-août 2007

en particulier la giardiose, parasitose cosmopolite, les cocci-

dioses tropicales à Isospora belli et à Cyclospora sp. Il faudra

aussi considérer la possibilité d’une contamination par une autre

coccidiose, la cryptosporidiose ainsi que la microsporidiose,

toutes deux cosmopolites, en sachant que ces deux dernières

aff ections, bien que mieux connues chez les patients VIH, ne

sont néanmoins pas l’apanage des sujets immunodéprimés.

Il ne faudra pas oublier qu’une fi èvre accompagnée de troubles

digestifs à type de diarrhée chez un patient au retour d’un pays

tropical doit faire systématiquement rechercher un accès palustre

et demander en urgence un frottis et goutte épaisse.

Les autres symptomatologies à type de constipation ou d’alter-

nance de diarrhée et de constipation n’ont rien de spécifi que et

n’orientent pas le diagnostic. Néanmoins, une douleur gastrique

vive dans les heures suivant l’ingestion de poisson cru doit faire

rechercher une

anisakiase

. Des douleurs à type d’hépatalgies, en

dehors de l’amibiase hépatique, orientent plus particulièrement

vers deux autres parasitoses : distomatose ou kyste hydatique.

Un syndrome de Löffl er associant toux, dyspnée et infi ltrat

pulmonaire labile fera rechercher une ascaridiose en phase de

migration larvaire par examen sérologique, un pseudo-Löffl er

évoquera une ankylostomose et une anguillulose, un larva

currens, migration larvaire sous-cutanée visible au niveau des

fesses et des lombes, fera suspecter une anguillulose.

Devant la présence d’un élément macroscopique évoquant

un parasite pour le patient, il convient de demander au patient

d’isoler ce “parasite”, et de le conserver dans un récipient trans-

parent, non stérile, si possible dans de l’alcool à 70° ou 90° dilué

dans de l’eau, afi n de l’identifi er. Les parasites sont très facilement

identifi ables en fonction de leur taille et de leur forme :

– l’oxyure (photo 1) est un parasite cosmopolite très fréquent

chez l’enfant. Ses caractéristiques : 1 cm à 1,5 cm, blanc, vivant,

découvert à la surface des selles, sur la marge anale ;

왘

– l’anneau de tænia (photo 2), fragment d’un ver plat segmenté,

comparé par le patient à une tagliatelle, mobile, franchissant

activement le sphincter anal (tænia saginata du bœuf, mélangé

aux selles pour le tænia solium du porc), blanc, de 2 cm de long

sur 7 mm de large ;

– l’ascaris (photo 3) gros ver rond, blanc rosé, de 15 à 25 centi-

mètres de long, ressemblant à un ver de terre, émis dans les

selles ou lors de vomissements.

Dossier thématique

Dossier thématique

142

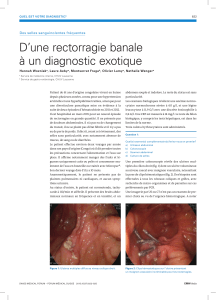

Photo 4.

Forme végétative d’Entamœba histolytica hémato-

phage (hématie dans le cytoplasme) ; grossissement x 400.

Photo 5.

Biopsie rectale à Schistosoma hematobium ; grossis-

sement x 400.

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - n° 7 - juillet-août 2007

Devant un patient adressé pour la découverte d’une éosi-

nophilie supérieure à 500 éléments/mm3. Le pourcentage

d’éosinophiles pris isolément n’a aucune signifi cation ; seule la

valeur absolue d’éosinophiles sera prise en compte, notamment

chez les Africains, habituellement neutropéniques. Après avoir

éliminé une étiologie allergique ou médicamenteuse, il convient

de rechercher une étiologie parasitaire avant d’entreprendre

d’autres investigations.

Seules les helminthiases induisent une éosinophilie élevée.

Elles comprennent les nématodes, les trématodes et les

cestodes, dont la liste ci-dessous permet d’orienter l’inter-

rogatoire et la recherche plus particulière d’une parasitose

digestive :

– les nématodes :

parasitoses cosmopolites

• ascaris de l’homme responsable de l’ascaridiose ;

• ascaris des animaux, la toxocarose, responsable d’un larva

migrans viscéral ;

• trichine ;

• anisakis ;

• oxyure ;

• trichocéphale.

parasitoses exclusivement tropicales

• ankylostome ;

• anguillule.

– les trématodes (douves hépatiques, intestinales tropicales ou

cosmopolites, bilharzies exclusivement tropicales).

– les cestodes (Tænia saginata, T. solium et la cysticercose,

sa forme larvaire ; Ecchinoccocus granulosus, tænia du chien

responsable de l’hydatidose ou kyste hydatique ; Ecchinoccocus

multilocularis, tænia du renard, responsable d’une aff ection très

proche d’un cancer du foie, l’échinoccocose alvéolaire, Hyme-

nolepis nana, petit tænia, fréquent chez l’enfant en Afrique du

Nord, à transmission interhumaine ou par les vers de farine,

Dyphilobothrium latum, tænia lié à la consommation de poissons

de lacs dans les régions tempérées, responsable de la bothrio-

céphalose).

En revanche, les protozooses comme Entamœba histolytica,

responsable de l’amibiase intestinale et hépatique, ne donnent

jamais d’hyperéosinophilie. Le kyste hydatique se révèle par une

hyperéosinophilie lors de la fi ssuration du kyste.

L’éosinophilie est variable en fonction du cycle parasitaire :

minime lors d’un cycle direct court sans migration larvaire

(oxyurose, trichocéphalose), plus élevée et parfois supérieure

à 1 500 éosinophiles/mm3 au cours de la migration larvaire lors

d’un cycle long. Elle évolue en fonction du délai entre la conta-

mination et l’apparition des symptômes : maximale lors de la

phase de migration du parasite avant l’émission des œufs et des

larves, elle décroît lors de la phase adulte du parasite. Après un

taux maximal lors de la contamination, elle se poursuit en dents

de scie dans l’anguillulose.

D’autres anomalies biologiques devront orienter vers une

ankylostomose ou une trichocéphalose devant une anémie

microcytaire, et vers une bothriocéphalose devant une anémie

macrocytaire avec défi cit en vitamine B12.

왘

왘

QUEL EST LE RÔLE DE L’ENDOSCOPIE

EN PARASITOLOGIE ?

La rectoscopie peut révéler des lésions en coup d’ongle dans

l’amibiase intestinale aiguë, et ainsi permettre la mise en

évidence de l’amibe hématophage par un examen immédiat dans

du sérum physiologique, entre lame et lamelle, des sécrétions

prélevées au niveau des lésions (photo 4). La biopsie rectale,

eff ectuée lors de la rectoscopie, permet le diagnostic de bilhar-

ziose (photo 5) quelle qu’en soit l’espèce, urinaire ou digestive. La

biopsie réalisée est à adresser dans un pot non stérile, dans une

goutte de sérum physiologique, surtout sans milieu de fi xation,

en parasitologie et non pas en anatomopathologie.

Les autres biopsies digestives adressées en parasitologie ne

doivent pas être desséchées afi n de pouvoir réaliser des examens

à frais entre lame et lamelle (formes végétatives vivantes de

Giardia) et des appositions en vue de colorations spécifi ques. Si

les biopsies duodénales et jéjunales de bonne qualité permettent

de diagnostiquer giardiose, cryptosporidiose, microsporidiose,

isosporose, cyclosporose, la recherche de ces parasites dans

Dossier thématique

Dossier thématique

143

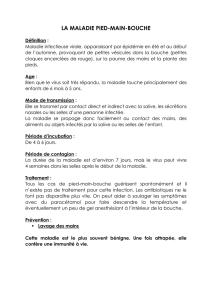

Photo 6.

Douve hépatique dans la vésicule biliaire vue en

échoendoscopie. Remerciements au Dr Alain Aubert (hôpital

Saint-Louis, AP-HP).

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - n° 7 - juillet-août 2007

les selles reste beaucoup plus simple et doit être eff ectuée en

premier lieu.

L’échoendoscopie pour visualiser les canaux biliaires est d’un

grand intérêt pour le diagnostic des distomatoses à Fasciola

hepatica. Elle permet de visualiser le parasite mobile dans les

voies biliaires (photo 6).

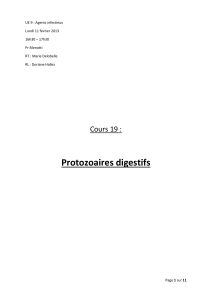

Enfi n, des éléments parasitaires sont parfois découverts à l’oc-

casion d’une endoscopie : tænia et ascaris dans l’intestin grêle,

oxyure et trichocéphale dans le cæcum, larves d’anisakis, ver

rond blanc rosé de 2 à 4 cm, dans la paroi gastrique.

LES EXAMENS DE LABORATOIRE

Faut-il en demander en urgence ? Quels examens demander ?

Les demandes systématiques sont-elles utiles ? Quelle est leur

pertinence ? Faut-il répéter les examens parasitologiques des selles

3 jours de suite ? Quel est le rendement ? Comment interpréter

les résultats ? Autant de questions qui méritent d’être traitées

séparément.

QUAND FAIRE LES EXAMENS DE LABORATOIRE ?

Une seule urgence : l’amibiase, intestinale aiguë et/ou hépa-

tique. Il faut demander en urgence un examen parasitologique

des selles sur des selles fraîchement émises, mieux encore dans

les crachats rectaux. L’amibe hématophage responsable meurt

dans l’heure qui suit l’émission des selles, et les concentrations

ne permettent pas de la mettre en évidence ultérieurement. Alors

que la sérologie amibienne n’est pas très utile à ce stade, elle prend

toute sa valeur au cours de l’amibiase hépatique, toujours secon-

daire ou concomitante à une amibiase intestinale, suspectée lors de

douleurs hépatiques, d’une fi èvre, d’un syndrome infl ammatoire.

La sérologie doit alors être demandée en urgence, et le premier

résultat de l’hémagglutination rendu dans les 3 heures. Cette

왘

왘

sérologie est très sensible et spécifi que. En revanche, l’examen

parasitologique des selles n’est pas toujours contributif ; il pourra

toutefois mettre en évidence la présence d’amibe

Entamœba

histolytica hématophage ou d’amibe Entamœba histolytica sous

sa forme végétative ou kystique, ou ne révéler aucune amibe.

Les délais d’apparition des œufs ou des larves permettant

de faire un diagnostic varient en fonction de chaque parasite ;

ainsi, les larves d’anguillules sont mises en évidence après un

peu moins d’un mois, les œufs d’ascaris après 2 à 3 mois, les

embryophores de tænia après 3 à 4 mois, les œufs de douve ou

de bilharziose après 3 mois. Il est donc nécessaire de répéter

les recherches si l’examen a été réalisé prématurément, ce qui

peut arriver chez les patients européens inquiets à la suite d’un

comportement à risque au retour d’un pays tropical.

QUE DEMANDER ET QU’ATTENDRE DES EXAMENS

DE LABORATOIRE ?

La demande d’examen doit systématiquement être accompa-

gnée de renseignements concernant le patient : provenance

géographique, séjour – même ancien – en pays tropical, symp-

tômes, facteurs de risque (immunodépression), traitements

corticoïdes.

Deux types d’examen peuvent être envisagés : les sérologies,

l’examen parasitologique des selles et non pas une coproculture

demandée pour la recherche d’une étiologie bactérienne :

– les examens sérologiques sont utiles dans la phase de migration

larvaire et parfois indispensables, car seuls à permettre le diagnostic

(trichinose, toxocarose, kyste hydatique ± distomatose) ;

– l’examen toujours indispensable est l’examen parasitologique

des selles, ainsi que des urines éventuellement.

Que faut-il préciser pour l’examen parasitologique

des selles (EPS) ?

Il faut recommander au patient d’apporter au laboratoire des

selles fraîchement émises, en grande quantité de façon à pouvoir

réaliser plusieurs concentrations. Faut-il répéter l’examen trois

jours de suite ? Non : il faut attendre le premier résultat, qui peut

déjà permettre le diagnostic de parasitose digestive ; néanmoins,

il faut le demander à nouveau si la suspicion persiste, et dans un

laboratoire spécialisé en parasitologie. L’émission inconstante de

certains parasites nécessite de renouveler l’examen avec un délai

de plusieurs jours entre deux examens ; c’est le cas pour Giardia,

Isospora belli, Cryptosporidium sp. La bilharziose est une aff ec-

tion au cours de laquelle les œufs logés dans la muqueuse sont

éliminés en petite quantité dans les selles ou les urines et de façon

irrégulière. Il convient alors de répéter trois fois l’examen pour

faire la preuve d’une parasitose active, surtout si la sérologie bilhar-

zienne s’est révélée positive. La recherche d’anguillule, parasitose

tropicale qui peut persister même très longtemps après un séjour

en zone d’endémie, n’est pas systématiquement eff ectuée, faute

de renseignements concernant la provenance géographique. La

technique de Baermann, indispensable pour sa recherche, n’est

habituellement pas réalisée dans les laboratoires de ville.

왘

Dossier thématique

Dossier thématique

144

Photo 7.

Anisakis vu en broscopie œso-gastroduodénale.

La Lettre de l’Hépato-gastroentérologue - Vol. X - n° 7 - juillet-août 2007

Comment interpréter les résultats de l’EPS ?

Il faut en premier lieu s’assurer que l’examen direct à frais

a bien été réalisé, que deux techniques de concentration ont

été eff ectuées, ainsi qu’une technique de Baermann pour la

recherche d’anguillule si le patient a séjourné en zone tropicale,

et enfi n que des colorations spécifi ques ont été réalisées lors de

diarrhées inexpliquées.

왘

Les amibes se présentent sous forme végétative vivantes, mobiles,

ou sous forme kystique. Une seule est pathogène : Entamœba

histolytica hématophage, et seuls deux fl agellés sont pathogènes :

Giardia intestinalis et Dientamœba fragilis. Le Chilomastix,

autre fl agellé, peut éventuellement être à l’origine d’une entérocolite.

Ainsi, les amibes et fl agellés suivants, témoins d’une contamination

orale par l’eau ou les aliments, ne sont pas pathogènes : Entamœba

coli, Entamœba hartmanii, Endolimax nana, Pseudolimax butchlii,

Trichomonas intestinalis, Retortamonas, Enteromonas.

Comment interpréter le résultat suivant : présence d’une forme

végétative et/ou kystique d’Entamœba histolytica/Entamœba

dispar (E.h/E.d) ? La fréquence d’isolement de ces deux amibes

est de l’ordre de 1 %. Elles peuvent coloniser le tube digestif. E.d

n’est jamais pathogène, E.h peut le devenir : sa forme végétative

grossit, acquiert des propriétés protéolytiques et hématophages ;

elle est alors responsable de l’amibiase intestinale aiguë et, secon-

dairement, de l’amibiase hépatique. Des techniques de recherche

par ELISA et PCR, non eff ectuées en routine, permettent la

diff érenciation morphologique de ces deux espèces. Une étude

eff ectuée en Hollande a montré qu’une sérologie serait positive

en présence d’E.h, ce qui pourrait permettre d’orienter le trai-

tement avec une sensibilité supérieure à 80 % et une spécifi cité

supérieure à 96 % (1).

Les cristaux de Charcot-Leyden sont le témoin d’une éosino-

philie digestive qui n’est pas corrélée à une hyperéosinophilie

sanguine ; elle doit néanmoins faire rechercher une helminthiase,

telle l’anguillulose, et une isosporose.

Les Blastocystis hominis signalés, lorsqu’ils sont présents en

grand nombre, peuvent être traités en fonction de la sympto-

matologie. ■

왘

왘

왘

왘

Tableau.

Quel traitement pour quelle parasitose ?

Protozooses Amibiase :

E.h hématophage

E.h infestation

Métronidazole : Flagyl® 6 à 8 cp/10 j + Intetrix® 2 à 3 cp x 2, 10 à 20 j

Tinidazole : Fasigyne® 500 4 cp en 1 prise, 2 j

Tibroquinol : Intetrix® seul 2 g/j, 10 j

Giardia intestinalis Métronidazole : Flagyl® 500 mg x 3, 5 j

Albendazole : Zentel® 400 mg/ j, 5 j

Isosporose : Isospora belli Triméthoprime sulfaméthoxazole : Bactrim fort®

4 cp/j, 10 j. Si VIH : 3 semaines, puis 2 cp/2 semaines

Cyclospora sp Bactrim fort®, 2 cp/j, 7 j

Cryptosporidium sp Nitazoxanide : Alinia® 2 g/j, 30 j

Rifaximin : Xifaxan®

Dientamœba fragilis Métronidazole, tétracyclines 2 g/j, 10 j

Blastocystis hominis Flagyl® 2 g/j, 7 j

Tinidazole : Fasigyne® 500, 2 g en 2 prises/1 j

Microsporidiose Microsporidie Fumagilline : Flisint® 1 gél. 3 x /j, 14 j en ATU (Enterocytozoon bieneusi)

Albendazole (Encephalitozoon)

Nématodoses Oxyure Flubendazole 100 mg 1 cp pour toute la famille (Fluvermal®)

6

6

7

7

1

/

7

100%