Devoir surveillé n°8

PC A - PC B CHIMIE - DS n°8

1

Instructions générales :

• Les candidats doivent vérifier que le sujet comprend 8 pages.

• Les candidats sont invités à porter une attention toute particulière à la qualité de la rédaction,

de l’orthographe et des justifications.

• Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le

signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il est

amené à prendre.

• L’usage d’une calculatrice est autorisé pour cette épreuve.

• Les parties sont indépendantes. Elles peuvent être traitées dans l'ordre choisi par le candidat.

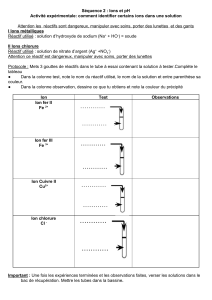

Partie 1 [19% des points] :

La salinité de l’eau de mer

D’après l’énoncé du concours ENSTIM 2007 – épreuve spécifique PC

La définition de la salinité établie en 1902 est la suivante :

La salinité est la masse en grammes de substances solides contenues dans un kilogramme

d’eau de mer, les carbonates ayant été transformés en oxyde, les bromures et iodures ayant

été remplacés par leur équivalent en chlorure, les matières organiques ayant été oxydées.

La salinité 1902, symbole S, était exprimée en g/kg d’eau de mer ou ‰. La détermination

directe de la salinité est une opération trop délicate et trop lente pour pouvoir être utilisée dans

des mesures de routine. Dans la pratique océanographique, la salinité a été déduite, jusqu’en

1961, de la chlorinité puis progressivement à partir de cette date, elle a été déduite des

mesures de conductivité électrique.

La chlorinité est la masse en grammes des halogènes contenus dans un kilogramme d’eau de

mer, les ions bromure et iodure étant remplacés par leur équivalent en ions chlorure.

Actuellement, on utilise la relation suivante entre salinité (symbole S) et chlorinité (symbole

Cl) : S ‰ = 0,030 + 1,8050 . Cl ‰

On détermine la chlorinité de l’eau de mer par la méthode de Mohr.

Le titrage des ions chlorure se fait par précipitation avec les ions argent (I) en présence d’ions

chromate. L’équivalence est repérée par l’apparition d’un précipité rouge brique de chromate

d’argent.

Tous les ions halogénure présents dans l’eau de mer réagissent de la même façon. On mesure

bien par cette méthode la chlorinité. L’étude sera faite en ne considérant que l’ion chlorure.

Manipulation :

On dispose de 100 mL d’eau de mer (solution S

0

) de concentration C

o

en ions chlorure.

Compte tenu de la forte teneur en ions chlorure dans l’eau de mer, cette solution est diluée dix

fois, on obtient la solution S

1

. On appellera C

1

la concentration en ions chlorure dans cette

solution.

Samedi 23 mai 2008

DS n°8

Chimie des Solutions Aqueuses et Chimie Organique

Durée : 4 heures

PC A - PC B CHIMIE - DS n°8

2

On prélève V

1

= 5,0 mL de la solution S

1

, on les place dans un bécher et on y ajoute

0,50 mL de solution de chromate de potassium de concentration C = 0,050 mol.L

-1

.

On appelle S

2

, la solution ainsi obtenue d’un volume de 5,5 mL.

On ajoute alors, à la burette, une solution de nitrate d’argent de concentration C

Ag

=

0,025 mol.L

-1

. Le précipité rouge brique de chromate d’argent apparaît pour un volume versé

V

AgE

= 11,0 mL de nitrate d’argent.

Q1.

Écrire l’équation de la réaction de titrage ; écrire l’équation de la réaction se

produisant à l’équivalence et permettant de repérer l’équivalence.

Q2.

Quelle est la concentration des ions chlorure dans la solution S

1

? dans la solution S

0

?

En déduire la chlorinité puis la salinité de l’échantillon d’eau de mer (on considérera

pour simplifier que l’eau de mer a une densité de 1,00).

Q3.

Montrer que le précipité de chlorure d’argent apparaît dès l’ajout de la première goutte

de la solution de nitrate d’argent dans le bécher. On peut considérer que le volume

d’une goutte est égal à V

gtte

= 5,0.10

-2

mL.

Q4.

Tracer un diagramme d’existence, en pAg, pour chaque précipité (AgCl et Ag

2

CrO

4

).

On déterminera à chaque fois pAg à la frontière en considérant le système dans son

état adéquat (celui d’apparition du précipité).

Q5.

Déterminer la concentration en ions argent (I) dans le bécher lorsque le précipité rouge

brique apparaît ; en déduire celle des ions chlorure à cet instant. Le dosage est-il

quantitatif ? (Une réponse justifiée est attendue.)

Q6.

Pourquoi ce dosage ne peut-il être effectué en milieu trop acide ou en milieu trop

basique ?

Données des parties I et II

• Masse molaire atomique

atome Cl

A / g.mol

-1

35,5

• Conductivités molaires limites à 298 K

ion H

+(aq)

HO

-(aq)

λ

° / S.m

2

.mol

-1

3,5.10

-2

2,0.10

-2

• Potentiels rédox standard à 298 K

E

H

+

/H

2

o

= 0,00 V ;

E

Ag

+

/Ag

o

= 0,80 V ;

RT

F

ln(x)=

α

.log(x) avec

α

= 0,059 V

• Constantes de solubilité à 298 K

AgCl

(s)

pK

s1

= 9,8 ; Ag

2

CrO

4(s)

pK

s2

= 12,0 ; AgOH

(s)

pK

s3

= 7,7

• Constantes d’acidité à 298 K

Produit ionique de l’eau pK

e

= 14,0

Acide chromique H

2

CrO

4

pK

a1

= 0,8 pK

a2

= 6,5

PC A - PC B CHIMIE - DS n°8

3

Partie 2 [25% des points] :

D’après l’énoncé du concours ENSTIM 2007 – épreuve spécifique PC

Q1.

L’eau pure est le siège d’une réaction d’autoprotolyse. Écrire l’équation de cette

réaction. Calculer à 25°C la conductivité théorique de l’eau pure.

Q2.

Au laboratoire, la mesure de la conductivité de l’eau distillée à 25°C, donne 150 µS.m

-

1

.

Commenter cette valeur.

Q3.

On cherche, désormais, à déterminer la valeur du pK

e

de l’eau pure, supposée

inconnue. On construit pour cela deux piles :

Pile 1 : Pt

|

H

2(gaz)

|

H

+(aq)

+ Cl

-(aq)

|

AgCl

(s)

|

Ag

(s)

La pression en dihydrogène est de 1 bar et la concentration en acide chlorhydrique

vaut C = 10

-3

mol.L

-1

.

Pile 2 : Ag

(s)

|

AgCl

(s)

|

(K

+(aq)

+ OH

-(aq)

) + (K

+(aq)

+ Cl

-(aq)

)

|

H

2(gaz)

|

Pt

La pression en dihydrogène est de 1 bar, les concentrations en hydroxyde de potassium

et en chlorure de potassium valent C = 10

-3

mol.L

-1

.

Le chlorure d’argent est très peu soluble dans la solution avec laquelle il est en contact.

Q3.a.

Quelles sont les demi-équations rédox envisageables à chacune des électrodes de la

pile 1 ? Donner l’expression du potentiel de chaque électrode en fonction de C et de

constantes thermodynamiques connues.

Q3.b.

Indiquer le pôle positif de la pile 1 et donner l’expression de la force électromotrice

(f.e.m.) E

1

de la pile 1 en fonction de C et de constantes thermodynamiques connues.

Q3.c.

Quelles sont les demi-équations rédox envisageables à chacune des électrodes de la

pile 2 ? Donner l’expression du potentiel de chaque électrode en fonction de C, de

constantes thermodynamiques connues et de pK

e

.

Q3.d.

Indiquer le pôle positif de la pile 2 et donner l’expression de la force électromotrice

(f.e.m.) E

2

de la pile 2 en fonction de C, de constantes thermodynamiques connues et

de pK

e

.

Q3.e.

Les piles sont reliées par leurs électrodes d’argent, la mesure de la force

électromotrice de la pile double donne E = 0,472 V à 25°C ; en déduire la valeur du

pK

e

de l’eau à cette température et comparer à la valeur connue à 25°C.

Etude de la conductivité de l’eau pure

PC A - PC B CHIMIE - DS n°8

4

Partie 3 [17% des points] :

Le fer en solution aqueuse

D’après l’énoncé du concours ENV 2005

Données :

Constante globale de formation du complexe [Fe(SCN)]

2+

:

β

ββ

β

1

= 2,0.10

2

Produit de solubilité de AgSCN : Ks = 1,0.10

-12

.

L’ion thiocyanate SCN

-

est utilisé comme réactif d’identification des ions ferrique Fe

3+

en

solution aqueuse. Il forme un ion complexe [Fe(SCN)]

2+

de couleur rouge perceptible à l’œil à

partir d’une concentration d’environ 1,0.10

-5

mol.L

-1

.

1- On dissout 1,0.10

-3

mol de FeCl

3

et 5,0 10

-3

mol de KSCN dans 500 mL d’eau.

Calculer les concentrations à l’équilibre de Fe

3+

, SCN

-

et [Fe(SCN)]

2+

. La solution est-elle

colorée ?

2- La notation Fe

3+

est une notation abrégée de l’ion complexe [Fe(H

2

O)

6

]

3+

qui possède des

propriétés acido-basiques. On constate que l’ion [Fe(H

2

O)

6

]

3+

est un acide faible de pK’

A

=

3,05, une molécule d’eau ligand pouvant céder un proton H

+

.

2.1- Donner la formule de la base conjuguée de l’ion [Fe(H

2

O)

6

]

3+

.

2.2- Ecrire la réaction de l’ion [Fe(H

2

O)

6

]

3+

sur l’eau et donner l’expression littérale de K’

A

en

fonction des concentrations utiles à l’équilibre.

2.3- Calculer le pH d’un litre de solution contenant 0,1 mol de FeCl

3

.

Dans la suite on négligera les propriétés acido-basiques de l’ion Fe

3+

qui sera écrit Fe

3+

tout

simplement.

3- L’apparition de la teinte rouge du complexe [Fe(SCN)]

2+

a été mise à profit dans la

méthode de Charpentier-Volhard de dosage des ions chlorure d’une solution. Pour cela, un

excès connu d’ions Ag

+

est ajouté à la solution contenant les ions chlorure de concentration

inconnue et l’excès d’ions Ag

+

est dosé par les ions thiocyanate en présence d’ions ferrique.

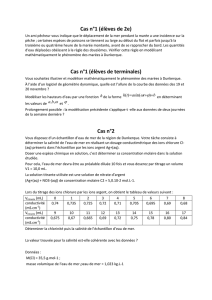

3.1- Soit une solution contenant 1,0.10

-2

mol.L

-1

en ions Ag

+

et 1,0.10

-4

mol.L

-1

en ions Fe

3+

.

L’addition d’ions SCN

-

à cette solution provoque la précipitation du thiocyanate d’argent

AgSCN.

Calculer la concentration résiduelle en ions Ag

+

lors de l’apparition de la teinte rouge de

[Fe(SCN)]

2+

.

3.2- A 10,0 mL d’une solution de chlorure de sodium NaCl de concentration inconnue C sont

ajoutés 20,0 mL d’une solution à 5,0.10

-2

mol.L

-1

de nitrate d’argent AgNO

3

. L’excès d’ions

argent Ag

+

est dosé en présence d’ions ferrique Fe

3+

par une solution à 1,0.10

-1

mol.L

-1

de

KSCN. L’équivalence (persistance de la couleur rouge) est observée pour une addition de 6,0

mL de solution de thiocyanate.

Calculer la concentration de la solution en ions chlorure Cl

-

.

PC A - PC B CHIMIE - DS n°8

5

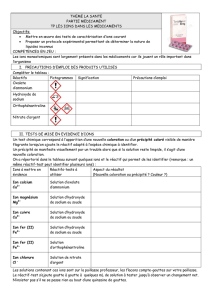

Partie 4 [39% des points] :

Synthèse partielle du cholestérol

D’après l’énoncé du concours Centrale-Supélec 2008

Les structures des composés intervenant dans la synthèse sont regroupées en annexe.

Certaines étapes ne sont pas étudiées. Ne répondre qu’aux questions posées !

HO

A B

C D

Cholestérol

Le cholestérol

Le cholestérol est un stéroïde dont la formule plane est donnée ci-contre (les lettres A, B, C et D

désignent les différents cycles). C’est un composé intermédiaire dans la biosynthèse de tous les

stéroïdes du corps humain. Un seul des stéréoisomères correspondant à cette formule plane est le

cholestérol. On propose ici une synthèse partielle de ce composé.

1. Combien d’atomes de carbone asymétriques présente le cholestérol ?

2. À combien de stéréoisomères correspond cette formule plane ?

Aménagement fonctionnel

3. Représenter le composé E sachant que le tétrahydruroborate de sodium est utilisé en excès.

Quel type de transformation est réalisé dans cette étape ?

4. Proposer un mécanisme pour la transformation de E en F en milieu acide aqueux. (Les étapes

sont les suivantes : protonation, élimination d’une molécule d’eau, écriture de formes

mésomères, addition d’eau, prototropie, élimination d’une molécule de méthanol,

déprotonation.)

5. Le passage de F à G correspond à la réduction du groupe alcool - CH(OH) - en groupe

méthylène -CH

2

-. Dessiner G.

Formation du cycle B du stéroïde

6. Le mécanisme de passage de G à I est donné ci-dessous. Le compléter en ajoutant toutes les

flèches mécanistiques et les doublets non liants. (Vous pouvez rendre l’énoncé.)

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%