C22/ La politique conjoncturelle budgétaire

1

C22/ La politique conjoncturelle budgétaire

A) Qu’est-ce que la politique budgétaire ?

Document 7, p. 62

1. Quels sont les objectifs de la politique budgétaire ?

La politique budgétaire vise le plein emploi, croissance, stabilité des prix, et équilibre extérieur.

2. Qu’appelle-t-on une politique budgétaire de relance ? une politique budgétaire de rigueur ?

a) La politique de relance

Objectif : stimuler la demande globale (consommation, investissement) pour lutter contre le chômage et accroître la

croissance économique.

Moyens : hausse des dépenses publiques et/ou une baisse des impôts.

b) La politique de rigueur ou d’austérité

Objectif : freiner la croissance de la demande pour réduire le déficit extérieur et limiter l’inflation.

Moyens : hausse des prélèvements obligatoires et une baisse des dépenses publiques.

Les politiques de relance menées par les États-Unis et les pays européens en 2009 pour faire face à la crise peuvent servir

d’exemples pour illustrer la notion de politique budgétaire de relance. De même, le plan d’austérité menée par la Grèce en 2010 peut

illustrer la notion de politique de rigueur.

3. Quels sont les 3 instruments de la politique budgétaire ?

Comme son nom l’indique, la politique budgétaire agit sur l’économie en utilisant le budget des administrations publiques.

Les 3 instruments sont donc :

La fiscalité (hausse ou baisse des impôts sur le revenu, sur les sociétés…) ;

Les dépenses publiques (prestations sociales, dépenses d’investissement…) ;

Le solde budgétaire (déficit public).

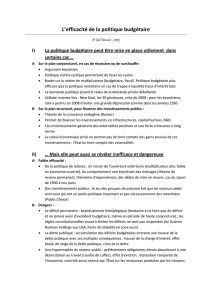

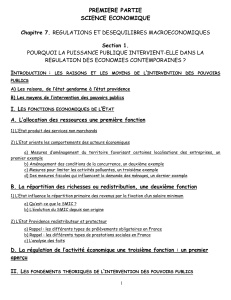

4. Comment une baisse des impôts peut stimuler la croissance.

5. En quoi les dépenses publiques peuvent-elles avoir des effets conjoncturels et structurels sur

l’économie ?

Les dépenses publiques = investissements publics dans certains secteurs économiques (projets de grand travaux sur les

lignes de TGV, investissements dans la recherche publique, aides à certaines entreprises « champions nationaux » comme

Alstom, plan d’aide à l’industrie automobile en 2009…).

Effets :

Conjoncturels, avec la relance du secteur économique concerné, la création d’emplois directs et indirects liés

à l’investissement… ;

Structurels, avec l’amélioration à long terme de la compétitivité du secteur économique concerné et donc de sa

croissance potentielle.

Baisse des

impôts

Hausse du

revenu

disponible

Hausse de la

consommation

Hausse de la

production

Hausse de

l’épargne

Croissance du

PIB

2

Document 8, p. 63

6. L’ « effet multiplicateur » ? (J. M. Keynes en 1939)

Une variation d’une des composantes de la demande (consommation, investissement, dépense publique) provoquera une

variation plus élevée de la demande.

Document 9, p. 63

7. Définissez la notion de stabilisateur automatique.

Mécanismes par lesquels le solde budgétaire joue un rôle de stabilisation de la conjoncture (action contracyclique) de

manière spontanée et automatique :

En période de récession, les dépenses et les recettes fiscales mécaniquement, d’où l’apparition d’un

déficit budgétaire. l’État va donc redistribuer davantage de revenus par l’intermédiaire des allocations chômage et

des prestations sociales, ce qui va jouer un rôle de soutien à la consommation.

En période de croissance, les recettes fiscales et les dépenses publiques (comme les allocations

chômage) mécaniquement.

L’instrument budgétaire permet de contrecarrer la contraction de l’activité. Les seules baisses d’impôt et l’augmentation

des dépenses publiques actives n’auraient pas suffi (effet de relance de 2,2 points de PIB contre une contraction prévue de

5 points de PIB pour l’Espagne).

B) Les limites de la politique budgétaire

1.1 Quels sont les coûts liés au financement de la politique budgétaire ?

Pour financer une politique budgétaire de relance, l’État peut recourir :

SOIT A L’EMPRUNT = une de la dette publique

SOIT A LA DES IMPOTS.

Ces deux sources de financement comportent des limites.

1. L’emprunt, source d’effet d’éviction

Le recours à l’emprunt peut entraîner un EFFET D’EVICTION, c’est-à-dire le rationnement de la demande de capitaux des

agents privés sur le marché financier du fait de la présence de l’État. L’éviction s’appuie sur 2 mécanismes :

Un effet QUANTITE : l’État est un acteur puissant qui offre des garanties. Il sera donc servi en priorité par les

prêteurs, ce qui réduit d’autant la quantité de capitaux disponibles pour les autres emprunteurs ;

Un effet PRIX : l’ de la demande de capitaux sur les marchés financiers (investisseurs privés + État) face à une

offre inchangée conduit à une du prix des capitaux, c’est-à-dire des taux d’intérêt = Les capitaux deviennent

ainsi plus coûteux pour les emprunteurs privés.

Cet effet d’éviction peut entraîner une BAISSE DE L’INVESTISSEMENT PRIVE ET FREINER L’EFFET DE RELANCE

impulsé par la politique budgétaire.

2. L’impôt, source de désincitation au travail

Pour éviter cet effet d’éviction, l’État peut financer augmenter les impôts. Cependant, ce choix n’est pas sans conséquence.

L’économiste américain A. Laffer a montré, à travers sa fameuse « courbe en cloche », QU’AU-DELA D’UN CERTAIN

SEUIL D’IMPOSITION, LES INDIVIDUS SONT INCITES A REDUIRE LEUR ACTIVITE ECONOMIQUE.

Cela a 2 effets majeurs :

Un frein pour la croissance économique, puisque l’activité se ralentit ;

Une baisse des recettes de l’État (d’où l’expression « trop d’impôt tue l’impôt »).

3

Certaines mesures fiscales récentes prises en France (loi TEPA du 21 août 2007 pour la défiscalisation des heures

supplémentaires et le plafonnement du taux d’imposition sur le revenu à 50 %) s’appuient sur cette théorie.

1.2 Quelles contraintes pèsent sur la politique budgétaire ? = problème à long terme de soutenabilité des

finances publiques

La dette publique correspond à l’ensemble des EMPRUNTS PUBLICS CONTRACTES PAR TOUTES LES

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. Le service (ou charge) de la dette est le montant à rembourser chaque année, qui

comprend une part de CAPITAL + INTERETS.

Lorsque la dette publique s’accroît fortement, cela pose 2 problèmes :

Les MARGES DE MANŒUVRE BUDGETAIRES pour financer des politiques économiques, une grande part

des dépenses étant affectées au paiement du service de la dette (15,6 % en 2009 pour la France, par exemple) ;

L’État peut se retrouver dans une SITUATION D’INSOLVABILITE, c’est-à-dire d’incapacité à faire face au

remboursement de la dette sans recourir à des ajustements budgétaires importants. La situation de la Grèce en

2010 caractérise cet état d’insolvabilité.

Ce problème de soutenabilité peut se poser d’autant plus si un effet « boule de neige » (d’autoalimentation de la dette) se

met en place. LORSQUE LE TAUX DE CROISSANCE EST AUX TAUX D’INTERET, LES RECETTES FISCALES

(stabilisateur automatique), TANDIS QUE LES CHARGES D’INTERETS, qui font partie des dépenses publiques, =

creusement du déficit budgétaire. L’accroissement du déficit doit être financé par un nouvel endettement : c’est l’effet

« boule de neige ».

1.3 Quelles sont les limites à l’efficacité des politiques budgétaires ?

1. Les anticipations des agents

Les anticipations des agents économiques jouent un rôle central dans la réussite d’une politique économique.

Une politique budgétaire de relance sera d’autant plus efficace que les individus croient en la reprise. Cela évitera

les comportements attentistes et favorisera les actes de consommation et d’investissement. Ainsi, des anticipations

optimistes peuvent jouer comme un amplificateur pour une politique de relance.

Les anticipations peuvent aussi limiter fortement l’efficacité d’une politique budgétaire. Dans le cas d’une politique de

relance financée par l’emprunt, la théorie de l’équivalence ricardienne (Ricardo-Barro) énonce que les agents

économiques anticipant une hausse future des impôts pour rembourser vont épargner davantage, réduisant de ce

fait l’effet multiplicateur.

Enfin, selon le courant des anticipations rationnelles, les agents économiques connaissent l’ensemble des effets induits

par les politiques économiques mises en place, notamment l’inflation. Ils ne seraient alors pas dupes et

n’augmenteraient pas leurs dépenses, anticipant la dégradation de leur pouvoir d’achat.

L’ensemble de ces analyses démontre la nécessité de prendre en compte les anticipations des agents économiques lors

de la prise d’une mesure de politique économique. Le suivi des indicateurs tels que l’indice de climat des affaires ou le

moral des ménages (enquête mensuelle de conjoncture) par l’Insee va dans ce sens.

2. Les délais de mise en œuvre

Peuvent transformer une politique contracyclique en une politique procyclique.

Par exemple, une politique budgétaire de rigueur (baisse des dépenses publiques, hausse des impôts) décidée pour faire

face à une situation de forte croissance inflationniste peut, du fait des délais de mise en œuvre, produire ses effets, alors

que la situation économique a évolué et que la croissance est ralentie, voire négative. Dans ce cas, la politique de rigueur

risque d’aggraver la récession.

4

3. Les « fuites » dans une économie ouverte

Dans une économie ouverte, l’effet multiplicateur peut être affaibli par deux fuites principales : l’épargne, et la

consommation de produits importés.

L’effet multiplicateur (1 / 1 – c) est d’autant plus fort que la propension à consommer (c) est forte. Si la hausse des revenus

induite par la politique économique est affectée en grande partie à l’épargne, cela n’a pas d’effet d’entraînement positif sur

l’économie (pas de consommation, donc pas de production supplémentaire).

De même, si une grande partie des revenus distribués se porte sur la consommation de produits importés, cela va

entraîner une relance de la production des pays en question, mais n’aura aucun impact sur l’économie nationale.

1

/

4

100%