sommaire - DoYouBuzz

150

SOMMAIRE

INTRODUCTION............................................................................................1

I. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLISEES, LUTTE

CONTRE UN PROBLEME DE SOCIETE, OU BIEN, FREIN ECONOMIQUE ? ............2

1. LA MUTATION D’UNE SOCIETE....................................................................................2

a. Poids et place du secteur alcool en France................................................................................. 2

b. Mouvements préventifs contre l’alcool et réglementation.......................................................... 3

c. Connaissances et perception des boissons alcoolisées............................................................... 4

2. L’IMPACT ECONOMIQUE SUR LE SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLISEES.....................................5

a. Un secteur économique puissant et aussi responsable............................................................... 5

b. Un impact important sur le marché............................................................................................ 6

c. Le cas du marché de la bière...................................................................................................... 7

3. L’EVOLUTION FUTURE DU CADRE REGLEMENTAIRE .............................................................9

a. Une acceptation mitigée des consommateurs : une législation plus restrictive est-elle à

prévoir ?..................................................................................................................................... 9

b. L’alcool, interdit de publicité sur Internet : comment appréhender les évolutions

technologiques dans ce cadre réglementaire ?......................................................................... 10

c. Le lobbying des producteurs de boissons alcoolisées continue : la loi Evin peut-elle

perdurer ? ................................................................................................................................ 11

II. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLISEES, OUTIL

DE CENSURE, OU BIEN, VERITABLE DYNAMIQUE CREATIVE ?.......................12

1. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DANS LA RELATION AGENCE-ANNONCEUR.............................12

a. Processus de décision lourd et prise de risques ....................................................................... 12

b. Interprétation de la loi Evin et confrontation des points de vue juridiques.............................. 13

2. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DANS LA REFLEXION STRATEGIQUE DE L’AGENCE ....................14

a. Moyens limités et réduction des champs d’actions................................................................... 14

b. Recherche de nouvelles tactiques et marketing alternatif........................................................ 15

3. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DANS LE PROCESSUS CREATIF .........................................17

a. Champs d’expressions limités et challenge créatif ................................................................... 17

b. Choc entre l’univers juridique et l’univers créatif..................................................................... 19

CONCLUSION .............................................................................................20

TABLE DES ANNEXES ..................................................................................21

BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................22

1

INTRODUCTION

La France est le pays qui applique la réglementation la plus sévère en matière de

boissons alcoolisées en Europe. D’ailleurs, plusieurs pays européens, comme la Belgique,

commencent à suivre son exemple. La législation française restreint, entre autres, la vente

d’alcool aux mineurs et l’ouverture des débits de boissons. Les boissons alcoolisées sont

également fortement taxées par l’Etat. Les mesures les plus fortes émanent de la loi Evin de

1991 qui a pour principal objectif de restreindre la publicité en faveur de boissons

alcoolisées. Les aspects du cadre réglementaire de ce secteur sont multiples et surtout très

restrictifs. Pourtant la France est mondialement connue pour ces grands vins et l’alcool fait

partie de sa culture. Mais depuis une quarantaine d’années la consommation est à la baisse

et les comportements ont changé. Les risques et les dangers de l’alcool sont à présent

davantage connus. On voit bien que l’alcool est un produit paradoxal et que sa place en

France n’est plus tout à fait la même qu’il y a quelques années.

Alors, il est intéressant de se demander comment le cadre réglementaire du secteur

des boissons alcoolisées a-t-il pu métamorphoser ce marché ? Et, plus précisément,

comment a-t-il réussi à bousculer les pratiques du publicitaire sur celui-ci ?

De là émerge la question des raisons d’une législation aussi stricte et surtout celle de

ses conséquences. Nous essayerons dans un premier temps d’appréhender ce cadre

réglementaire dans le marché des boissons alcoolisées. La réglementation du secteur alcool

traduit-elle la lutte contre un problème de société, ou bien, représente-t-elle un frein

économique ? Nous aborderons alors la mutation de notre société, puis l’impact économique

de la législation sur le secteur des boissons alcoolisées et enfin les évolutions futures à

anticiper. Dans un deuxième temps, nous nous attarderons plus particulièrement sur la loi

Evin afin de mieux cerner ses conséquences sur le métier et les pratiques du communicant.

La réglementation du secteur alcool constitue-t-elle un outil de censure, ou bien, faut-il la

considérer comme une véritable dynamique créative. Nous verrons d’abord cette ambiguïté

au travers de la relation agence-annonceur, puis dans le cadre de la réflexion stratégique

des agences conseil en communication et enfin au sein du processus de création

publicitaire.

2

I. LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DES BOISSONS ALCOOLISEES, LUTTE

CONTRE UN PROBLEME DE SOCIETE, OU BIEN, FREIN ECONOMIQUE ?

Dans cette première partie, nous nous attacherons à observer et comprendre l’impact

du cadre réglementaire, c'est-à-dire la fiscalité, le code de la santé publique concernant la

vente de boissons alcoolisées et la loi Evin, sur différents aspects du marché de l’alcool en

France. Tout d’abord, nous nous pencherons sur l’évolution de notre société par rapport aux

produits alcoolisés, et ce, au travers du poids culturel et économique du secteur alcool, de

l’histoire de la prévention et de la réglementation contre l’alcool, et enfin, par rapport aux

perceptions actuelles de ces produits. Ensuite, nous nous intéresserons plus

particulièrement à l’impact économique direct et indirect de la réglementation sur ce

marché. Nous verrons en quoi ce secteur est primordial dans l’économie française, puis

l’influence d’une réglementation plus ferme sur la demande, l’offre et la distribution, et

enfin, nous ferons un zoom sur un cas précis : le marché de la bière. En dernier lieu, nous

nous questionnerons sur l’évolution de la réglementation du secteur alcool au regard de

plusieurs thèmes : la perception des mesures par le consommateur lui-même, les avancées

technologiques et les pressions du lobbying du vin.

1. LA MUTATION D’UNE SOCIETE

a. Poids et place du secteur alcool en France

La France est un pays où la place de l’alcool est importante. Poids culturel ou

économique, selon Sarah Howard au début du siècle dernier l’alcool était même associé à

l’identité nationale1.

Il est certain qu’hier et encore aujourd’hui l’alcool occupe une place de choix dans

notre gastronomie. Le vin est un emblème de l’art de vivre à la française. Il est considéré

comme un élément incontournable du repas, au point d’être assimilé à un aliment. Le vin

est un alcool noble et il est la raison d’être de certains métiers de prestige comme les

œnologues. Par ailleurs, tous les grands restaurants français ont leur sommelier, car qu’est-

ce que deviendrait la gastronomie française sans son vin. Au-delà, certains vont même

jusqu’à lui attribuer des effets bénéfiques sur la santé. Louis Pasteur, lui-même, ne disait-il

pas que le vin était « la plus hygiénique et la plus saine des boissons » ? De plus, il faut

noter que les comportements en matière de boissons alcoolisées font l’objet d’une

transmission familiale et culturelle. En effet, entre 15 et 65 ans, seulement 13% des

français signalent que leurs parents ont cherché à limiter leur consommation d’alcool ; alors

que 32% ont subi une interdiction de fumer2. D’ailleurs, le premier contact avec l’alcool a le

plus souvent lieu dans un contexte familial. Ainsi, la consommation de boissons alcoolisées

est fortement ancrée dans la culture française et bénéficie même, selon ces chiffres, de

représentations plutôt positives.

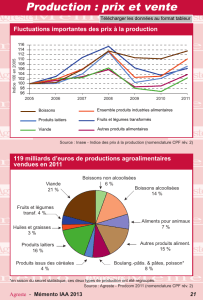

Ce fort poids culturel dans notre société transparait également par la place importante

que prend l’alcool dans l’économie française. Le marché total des boissons alcoolisées

représente, en France, un chiffre d’affaires de 13 milliards d’euros et plus de 500 000

emplois3. L'alcool est avec le tabac la substance psychoactive la plus consommée en France.

On estime à 42,4 millions les expérimentateurs (12-75 ans) de l'alcool en France. Les

usagers réguliers s’élèvent à 9,7 millions4. Autrement dit, le secteur des boissons

alcoolisées est incontournable dans l’analyse de notre économie. D’ailleurs, si l’on regarde la

production agricole, on remarque que la production vinicole, à elle seule, occupe la 2ème

position après la production laitière. Au regard de tous ces éléments, il est logique que les

boissons alcoolisées (surtout le vin) soient fortement associées à la France et à son identité.

Pourtant, nous allons voir que l’alcool est un produit ambivalent.

1 Les images de l’alcool en France, 1915-1942 – Sarah Howard – CNRS Editions – Février 2006

2 Représentations, perceptions et connaissances vis-à-vis de l’alcool – www.etatsgenerauxalcool.fr

3 Marché et réglementation – Entreprise et Prévention – www.ep-soifdevivre.com

4 Le niveau d’usage des drogues en France en 2005 – www.ofdt.fr

3

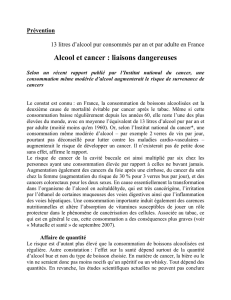

b. Mouvements préventifs contre l’alcool et réglementation

Si l’alcool est apprécié par les français pour son histoire et pour ce qu’il représente

dans notre gastronomie, c’est aussi un produit dont la consommation excessive est

dangereuse. Aussi, depuis le début du XXème siècle se succèdent les mouvements de

prévention. La priorité se porte sur les cibles les plus fragiles : les jeunes. Jusqu’en 1950,

l’Etat passe par le terrain de l’école et il a recours à une éducation intensive et un

vocabulaire dur : « l’alcool détruit le corps et l’âme ». Les pouvoirs publics jouent sur la

peur et la honte (violences, problèmes de santé, éclatement de la cellule familiale). A cette

époque, on diabolise plus que l’on informe. Après la Seconde Guerre Mondiale et jusque

dans les années 70, la stratégie adoptée est différente. Les autorités privilégient la

sensibilisation et la responsabilisation. On préfère glorifier la sobriété et les boissons sans

alcool. Dans les années 80 et jusqu’à aujourd’hui, l’Etat va prendre conscience que

l’alcoolisme n’est pas la cause mais plutôt la conséquence d’un malaise chez des personnes

qui sont dans une situation à problèmes. Ainsi, on bannit les messages trop sévères des

campagnes de prévention et on parle davantage des risques immédiats de l’alcool. Les

premiers spots télévisés ayant pour objet la prévention contre les produits alcoolisés

apparaissent en 19845 (bien que certains organismes comme l’ANPAA6 existent depuis près

d’un siècle déjà). Même si ces spots n’ont que peu d’effets sur les personnes déjà

dépendantes, ils permettent de les aider à en prendre conscience et surtout d’éviter à

d’autres de le devenir. Ainsi, les autorités préfèrent aujourd’hui prévenir et guérir. Toutes

ces actions et ces mouvements préventifs contre l’alcool se traduisent par une baisse de la

consommation d'alcool en France, depuis le début des années 1960. En effet, en quarante

ans, elle a été divisée par deux7. Cette forte diminution est à mettre en parallèle avec une

réelle prise de conscience des français des problèmes sanitaires et sociétaux liés à l’alcool.

La consommation d’alcool comme le vin reste régulière et fortement ancrée dans la culture

française, mais les quantités consommées ont baissé et les moments de consommation sont

davantage occasionnels (fêtes ou apéritifs et non plus consommation de table quotidienne).

Ainsi, les mouvements préventifs ont portés leurs fruits et le fameux « Consommer avec

modération » a bien été assimilé.

De cette prise de conscience de l’Etat et du grand public, les mouvements de

prévention sont à présent soutenus par une réglementation de plus en plus ferme. Il faut

savoir que la France est un pays qui possède l’une des législations les plus sévères au

monde concernant les boissons alcoolisées. L’Europe prend d’ailleurs en modèle la

législation française. Pourtant, malgré des campagnes de prévention incisives, on compte

encore soixante-trois morts par jour à cause de l’alcool. L’alcool demeure, avec le tabac, la

première cause de mortalité évitable en France. Ainsi, même s’il est clairement ancré dans

la culture de notre pays, il est aussi un véritable problème de société. Au-delà des actions

de prévention, le Ministère de la Santé se doit donc d’appliquer des mesures afin de limiter

les risques liés aux boissons alcoolisées. C’est là l’objectif majeur qui a motivé la création de

la loi Evin le 10 janvier 1991. Les fondements de la réglementation de ce secteur repose sur

le fait que toute incitation à la consommation de boissons alcoolisées apparaît, à priori, de

nature à augmenter la demande, et par conséquent, à détériorer la santé d’un nombre

croissant d’individus. Le droit français restreint donc la possibilité de diffuser une publicité

pour vanter les produits alcoolisés. La législation s’appuie sur un consensus large qui établit

une relation entre expression publicitaire et augmentation du niveau de consommation.

Toutefois, il est important de noter que selon l’OMS rien jusqu’aujourd’hui ne permet de

prouver formellement cette relation.

Au terme des dix premières années d’application de la loi Evin (qui a connu beaucoup

d’aménagements concernant l’alcool), le Ministère de la santé a dressé le bilan8. Il estime

que la loi Evin a marqué une « véritable rupture » dans les politiques publiques menées

jusque là. Cette législation plus ferme a permis à des millions de français de prendre

conscience des graves conséquences que représentait la consommation abusive d’alcool sur

la santé. D’autre part, cette loi représente une rupture dans le sens où elle ne cherche pas à

5 L’alcool : l’histoire d’une prévention – www.france5.fr

6 L’ANPAA est l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie.

7 Consommation d’alcool – www.insee.fr

8 Bilan des 10 ans de la loi Evin – www.sante.gouv.fr

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

1

/

25

100%