Refus de soins

1

Le refus de soins

« Qui mieux que vous sait vos besoins ? Apprendre à se connaître est le premier des

soins … » Jean de La Fontaine

Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie de m’avoir invité à ces Assises relatives au refus de soins.

Les différentes hypothèses de refus de soins auxquelles sont confrontés les

praticiens sont multiples et variées, ainsi que l’a relevé le docteur Faroufja.

Les textes régissant le refus de soins ne sont pas codifiés dans un ensemble

homogène.

Comme l’a parfaitement rappelé le docteur Faroudja, les règles applicables au refus

de soins sont à rechercher aussi bien dans le code civil, le code pénal, le code de la

santé publique, le code de déontologie médicale, et bien évidemment dans la

jurisprudence, c’est-à-dire dans l’application de ces règles faite par le juge, qu’il soit

administratif, judiciaire ou pénal.

Je ne les citerai donc pas à nouveau.

Je ferai, tout d’abord, un bref rappel des règles en vigueur.

Cet éclatement des règles en vigueur aboutit à ce que quatre juges distincts ont

vocation à intervenir, en matière de refus de soins.

Le juge pénal d’abord, compétent à l’égard de tout médecin ou tout agent de santé,

qu’il travaille dans le public ou dans le privé.

Le juge civil ensuite compétent à l’égard des professionnels libéraux ou des

cliniques.

2

Le juge administratif enfin compétent lorsque l’accident survient dans un hôpital

public avec cette précision que, dans ce cas, c’est la responsabilité de l’hôpital qui

est recherchée et non celle du soignant.

A cet égard, il convient de rappeler que le médecin libéral est lié à son patient par un

contrat. Tel n’est pas le cas pour un médecin exerçant son activité dans un

établissement public.

Enfin, l’ensemble des médecins est, bien évidemment, soumis au contrôle de son

activité par le conseil de l’ordre, qui examine l’exercice de la médecine au regard des

règles déontologiques.

Les sanctions susceptibles d’être prononcées seront différentes selon les juridictions

saisies.

Les juges civil ou administratif prononceront des sanctions pécuniaires.

Le conseil de l’ordre prononcera, quant à lui, des sanctions professionnelles allant du

blâme à la suspension d’activité ou à la radiation.

Les sanctions prononcées par le conseil de l’ordre sont ensuite soumises au contrôle

du juge administratif, et en particulier du Conseil d’Etat.

Enfin, le juge pénal prononcera des condamnations allant jusqu’à l’emprisonnement.

J’en reviens maintenant plus précisément au refus de soins.

Ainsi que cela vient d’être vu, le refus de soins peut résulter du malade lui-même,

pour différentes raisons personnelles (psychologique voire psychiatrique,

philosophique ou physiques).

Le refus peut également résulter du médecin.

Eu égard au délai qui m’est imparti, je ne développerai que cette dernière à travers

les textes en vigueur, mais surtout de la jurisprudence des différentes juridictions.

Il convient donc de s’interroger sur l’appréciation faite par les différentes juridictions

des cas où le refus de soins est licite de ceux où il est sanctionné.

3

I – Les refus de soins autorisés

Il convient de rappeler que si l’essence même du médecin est de soigner, il ne lui

est, pour autant, pas interdit, dans certains cas, de refuser d’administrer des soins.

Ce refus peut résulter, soit d’une décision volontaire, soit lui être imposée par la loi.

A- Le refus volontaire

L’article R. 4127-47 du code de la santé publique dispose ainsi que « hors le cas

d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de

refuser ses soins pour des raisons professionnelles et personnelles ».

Ce texte est relativement flou et l’on pourrait penser, a priori, qu’il peut laisser une

grande marge d’appréciation au professionnel de santé.

Il est, au contraire, assez encadré dans la mesure où le principe est l’administration

de soins, et le refus n’est que l’exception.

Si l’on reprend le texte précité, il appartient au médecin de justifier de raisons

personnelles et professionnelles.

Il convient, à cet effet, de rappeler que le médecin libéral ne se trouve pas dans une

situation analogue à celle du médecin hospitalier.

Le médecin libéral se trouve lié au patient par une relation contractuelle.

Mais cette possibilité de refuser d’administrer des soins n’est pas fondée sur la

notion de liberté contractuelle mais sur une justification d’ordre déontologique.

Le praticien hospitalier, lui, est soumis à des exigences de service public, comme les

principes d’égalité, de neutralité et de continuité du service public.

Il n’en demeure pas moins que les règles précitées de l’article R. 4127-1 lui sont

applicables.

Un médecin a toujours la possibilité de refuser un soin lorsqu’il existe des risques

d’atteinte à sa sécurité.

Ainsi, il a été jugé qu’est légitime le refus pour une infirmière de se déplacer en zone

de détention sans être accompagnée d’un membre du personnel de surveillance (CE

15 mars 2007, n° 183545).

4

De même, lorsqu’un patient est agressif, le conseil national de l’ordre des médecins

a déjà, à plusieurs reprises, jugé que la réorientation vers un confrère est possible

(CNO 16 mai 2002 ; 19 février 2003 ; 6 septembre 2007).

Les justifications apportées par le médecin doivent être objectives, et ne pas être

liées à la personne même du patient ou son statut. Si tel était le cas, le

comportement du médecin serait alors discriminatoire.

Le refus de soins doit nécessairement s’accompagner d’une réorientation médicale

afin de ne pas laisser le patient sans soins.

Certaines hypothèses de refus de soins sont expressément prévues par la loi.

B – Les refus légalement autorisés

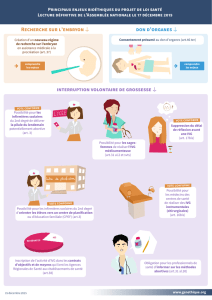

Tel est le cas pour la réalisation d’IVG ou de stérilisation à visée contraceptive

(article L. 2123-1, L. 2212-8 et R. 4127-18 du CSP).

Là encore, l’information du patient prime : il appartient au professionnel de santé de

réorienter le patient vers d’autres professionnels.

C – Les refus obligatoires

Dans certains cas, le médecin est tenu de ne pas faire droit à la demande du patient.

Tel est le cas pour lorsque l’acte qui lui est demandé dépasse le domaine de ses

compétences (article R. 4127-70 du CSP), sauf urgence.

Il en est également de même lorsque l’acte serait susceptible de faire courir un

risque au patient.

Ainsi, le CNO a-t-il jugé qu’est justifié le refus pour un médecin de réaliser une

anesthésie sur un enfant ayant reçu une précédente anesthésie 72 heures plus tôt

(10 janvier 2007).

Un médecin ne doit pas non plus faire preuve d’une obstination déraisonnable, d’un

acharnement thérapeutique.

Cette hypothèse est cependant peu fréquente en pratique.

5

Le tribunal administratif de Nîmes, dans son jugement du 2 juin 2009, avait ainsi jugé

qu’un centre hospitalier avait commis une faute en raison d’une réanimation trop

longue d’un enfant né en état de mort apparente et ayant conservé de lourdes

séquelles.

Mais, ce jugement a été annulé par la cour administrative d’appel de Marseille, qui

n’a pas retenu l’existence d’une obstination déraisonnable (CAA Marseille 12 mars

2015, n° 10MA03054).

Il existe également les hypothèses des IVG et des actes d’assistance médicale à la

procréation.

Ces actes ne peuvent être réalisés qu’à certaines conditions.

Ainsi, une IVG ne peut être réalisée qu’avant la fin de la 12

ème

semaine de

grossesse, à l’exception des IVG réalisées dans un but thérapeutique.

Si une parturiente sollicite une IVG une fois le terme passé, le médecin est alors tenu

de refuser de pratiquer l’IVG.

Les actes d’assistance médicale à la procréation ne peuvent, quant à eux, être

réalisés que pour des femmes en âge de procréer et vivant en couple.

Le centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) a ainsi pu

refuser l’insémination à une femme du sperme congelé de son mari décédé.

Et le TGI de Rennes a confirmé ce refus (15 octobre 2009).

Après avoir relaté brièvement certaines hypothèses de refus de soins licites, venons-

en aux cas, plus nombreux en jurisprudence, où le médecin a été condamné pour

refus de soins.

II – Les refus de soins non autorisés

La jurisprudence est, en effet, plus fournie en ce domaine, qu’elle soit ordinale ou

pénale.

Les hypothèses peuvent être variées.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%