l`accompagnement psychologique du sujet migrant alcoolique

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DU SUJET MIGRANT

ALCOOLIQUE : COMMENT TRAITER ENCORE ET ENCORE LA

QUESTION DE LA HONTE ?

Laurent Valot

John Libbey Eurotext | « L'information psychiatrique »

2017/3 Volume 93 | pages 209 à 216

ISSN 0020-0204

Article disponible en ligne à l'adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2017-3-page-209.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour citer cet article :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laurent Valot, « L’accompagnement psychologique du sujet migrant alcoolique :

comment traiter encore et encore la question de la honte ? », L'information

psychiatrique 2017/3 (Volume 93), p. 209-216.

DOI 10.1684/ipe.2017.1612

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution électronique Cairn.info pour John Libbey Eurotext.

© John Libbey Eurotext. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les

limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la

licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,

sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de

l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage

dans une base de données est également interdit.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Journal Identification = IPE Article Identification = 1612 Date: March 24, 2017 Time: 3:19 pm

Psychiatrie au futur

L’Information psychiatrique 2017 ; 93 (3) : 209-16

L’accompagnement psychologique

du sujet migrant alcoolique :

comment traiter encore

et encore la question de la honte ?

Laurent Valot

Centre d’alcoologie et unité d’hospitalisation

complète Sesame (Centre hospitalier Pinel),

464, rue Saint-Fuscien, Amiens, 80000

Centre de recherche en psychologie

(EA 7223), Université Picardie Jules Verne,

Chemin du Thil, 80025 Amiens

Résumé.À partir d’une revue non exhaustive de la littérature, et en nous appuyant sur

notre expérience clinique, notre réflexion porte sur l’abord de la honte chez les patients

migrants alcooliques, vus en cure de sevrage et après. Le développement de notre

communication se compose de quatre parties. Nous présentons tout d’abord de brèves

considérations psychopathologiques sur les problèmes d’alcoolisation chez les sujets

immigrés en France. Nous retrac¸ons ensuite les caractéristiques de la honte et celles

de la relation entre l’alcoolisme et la honte. Dans un troisième temps, nous exposons

quelques données sur l’accueil des sujets migrants dans le service d’alcoologie dans

lequel nous travaillons. Enfin, à partir d’exemples cliniques, nous avanc¸ons quelques

réflexions sur la honte et sur l’intérêt de reconnaître cet affect lors de l’accompagnement

psychologique.

Mots clés : migrant, alcool dépendant, alcoolisme, accompagnement, honte, entretien,

cas clinique

Abstract. Psychological monitoring of the alcoholic migrant: how to deal again and

again with the question of shame ?. From a non-exhaustive review of the literature

and based on clinical experience our analysis focuses on the scope of shame among

alcoholic migrant patients during and after withdrawal treatment. The development of

our communication consists of four parts. We first discuss about short psychopatholo-

gical considerations that refer to alcohol problems among the immigrant population in

France. We describe the characteristics of shame and its link with alcoholism. In a third

part we present some information about the way migrants are welcome in our alcoholic

care department. Finally, we put forward some thoughts about shame based on clini-

cal examples as well as the importance to acknowledge its impact during psychological

support.

Key words: migrant, alcohol, alcoholism, monitoring, shame, interview, clinical case

Resumen. El acompa ˜

namiento psicológico del sujeto migrante alcohólico: ¿cómo

tratar una vez más la cuestión de la vergüenza ?. Partiendo de un repaso no exhaustivo

de la literatura, y apoyándonos en nuestra experiencia clínica, nuestra reflexión se centra

en el enfoque de la vergüenza en los pacientes migrantes alcohólicos, atendidos durante

un período de desadicción y después. El desarrollo de nuestra comunicación consta de

cuatro partes. Presentamos de entrada unas rápidas consideraciones psicopatológicas

sobre los problemas de alcoholización entre los sujetos inmigrados en Francia. Recor-

damos luego las características de la vergüenza y las de la relación entre alcoholismo y

vergüenza. Como tercer punto, exponemos algunos datos sobre la acogida de los suje-

tos migrantes en el servicio de alcohología en el cual trabajamos. Por fin, partiendo de

ejemplos clínicos, adelantamos algunas consideraciones sobre la vergüenza y sobre el

interés que supone reconocer este afecto durante el acompa ˜

namiento psicológico.

Palabras claves: migrante, alcoholodependiente, alcoholismo, acompa˜

namiento,

vergüenza, entrevista, caso clínico

Introduction

Notre article1met l’accent sur la honte chez les patients

migrants2alcooliques, vus en cure de sevrage et après.

S’exprimer sur cette thématique nécessiterait comme préa-

1Cet article a fait l’objet d’une communication dans l’atelier intitulé «Psychiatrie et politique/ Psychiatrie

et société »aux 35es Journées de la Société de l’Information Psychiatrique, le vendredi 30 septembre 2016,

à Bruxelles.

2Le migrant correspond ici à une personne étrangère qui a quitté son pays pour des raisons diverses

(par exemple, économiques ou politiques).

lable d’exposer les diverses informations permettant de

comprendre la situation de migrant dans son ensemble :

point de vue culturel, social et psychologique. Il n’est

pas dans notre intention de reprendre ces données à tra-

vers cet écrit. Dans notre article, nous présentons tout

doi:10.1684/ipe.2017.1612

Correspondance : L. Valot

<l.valot@ch-pinel.fr >

209

Pour citer cet article : Valot L. L’accompagnement psychologique du sujet migrant alcoolique : comment traiter encore et encore la question de la honte?

L’Information psychiatrique 2017 ; 93 (3) : 209-16 doi:10.1684/ipe.2017.1612

Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Journal Identification = IPE Article Identification = 1612 Date: March 24, 2017 Time: 3:19 pm

L. Valot

d’abord de brèves considérations cliniques sur les pro-

blèmes d’alcoolisation chez les sujets immigrés en France.

Dans un deuxième temps, nous exposons les caractéris-

tiques de la honte et ses liens avec l’alcoolisme. Nous

exposons ensuite quelques données sur le nombre de

patients migrants admis dans l’unité d’alcoologie Sesame.

Enfin, à partir d’exemples cliniques, nous avanc¸ons quelques

éléments de compréhension sur la place de la honte chez

ces sujets, et l’intérêt d’un travail d’expression et de recon-

naissance de cet affect.

Brèves considérations

psychopathologiques sur les problèmes

d’alcoolisation chez les sujets

immigrés en France

Les immigrés résidants en France présentent parfois des

troubles psychiques [1-6]. Leur souffrance diffuse recouvre

des plaintes persistantes et invalidantes centrées sur le

corps (fatigue, insomnie, maux de dos, de tête...) [6-8]

en lien à des complications anxio-dépressives [5, 6], des

syndromes psychotraumatiques [8-10], des troubles psycho-

tiques [11-13] et des conduites addictives [4, 9, 14, 15].

Les facteurs qui conduisent à ces troubles sont en majorité

des facteurs environnementaux peu étayants (conditions de

départ et d’accueil, discriminations, isolement social, éloi-

gnement des modèles culturels, problèmes de logement,

de travail, situations de précarité...) et des facteurs psycho-

pathologiques (angoisse de perte, épreuve de la solitude,

nostalgie du pays d’origine, vulnérabilité psychique...).

Dans le champ des addictions, l’alcoolisme de l’immigré

résidant en France est un phénomène indiscutable [6],

mais peu documenté [15]. Cette conduite varie selon les

ethnies [6, 16]. Pour les sujets originaires du Maghreb,

l’alcoolisation est un comportement acquis au cours du

séjour en France [1, 4, 6], de manière plus ou moins précoce.

La durée de séjour et le déracinement sont des facteurs

de risques majeurs d’alcoolisation chronique. Pour les Afri-

cains, la rupture avec les traditions du pays d’origine est

source de tensions, d’un vécu dépressif lié au déracine-

ment et d’alcoolisme chronique [6]. Parmi les Européens,

les immigrés italiens, polonais, espagnols ou portugais ren-

contrent en France une société proche de leurs modèles

socioculturels [17]. L’alcoolisation tient une place dans leur

vie quotidienne (repas) et lors des célébrations festives.

Dans la communauté des Polonais, la présence de perturba-

tions alcooliques, dont des psychoses alcooliques [18] chez

les hommes, est plus souvent retrouvée.

En s’alcoolisant, le sujet migrant tente d’oublier ses diffi-

cultés en tout genre : les situations traumatisantes, la perte

d’appartenance à une communauté et l’éloignement des

siens deviennent plus supportables. L’alcoolisme paroxys-

tique et l’alcoolisation continue sont les pratiques addictives

les plus répandues. La première conduite se retrouve chez

les sujets étrangers récemment arrivés et isolés ; témoin

d’un échec socioprofessionnel ou de difficultés d’adaptation.

Cette addiction entraîne des dommages sociaux [15].

L’alcoolisation chronique concerne les personnes immi-

grées installées en France depuis plus de dix ans. Elle

relève d’un entraînement, surtout dans le milieu profession-

nel, avec une consommation sur les lieux de travail. Elle

relève également d’un processus de socialisation, témoin

d’une insertion progressive et critère de sociabilité dans une

société franc¸aise où l’alcool est valorisé : au café, chez les

amis. Cette alcoolisation, avec sa face conviviale franc¸aise

[17, 19], entraîne des perturbations somatiques et des dom-

mages familiaux et sociaux [9]. Dans les deux cas, l’addiction

chez ces personnes s’accompagne de découragement, de

culpabilité, de honte [17] et de rejet de l’entourage. En outre,

elles ont des difficultés à accéder aux soins.

La honte et ses liens avec l’alcoolisme

Sur le plan psychopathologique [20-26], la honte est défi-

nie comme le sentiment négatif et douloureux de se croire

une personne indigne, manquant de valeur et préoccupée

par la crainte d’être perc¸ue comme telle. La honte a trait à

l’image de soi, donc au narcissisme et surgit dans la rela-

tion : le sujet est honteux en présence d’autrui. Cet affect

frontière entre le narcissique et l’objectal se manifeste par

de la gêne, du malaise, en fonction du regard de l’autre, de

son jugement. Il est associé à des émotions connexes telles

que l’angoisse, la colère, l’humiliation, la peur et la tristesse.

Il se présente avec des manifestations physiologiques (par

exemple, le rougissement) et des comportements typiques

d’évitement, de retrait, reconnus dans la plupart des cultu-

res. La honte, difficile à vivre, engendre un sentiment

d’infériorité et des affects dépressifs. Elle sidère le sujet ;

elle tend à inhiber toute élaboration psychique et entrave ses

moyens de vivre en société. Elle bloque la communication,

elle isole, elle enferme, elle impose de se cacher [20, 25, 27]

de disparaître ou de mourir [20, 21, 23, 25].

La honte se différencie de la culpabilité. Elle est plus

douloureuse et problématique que la culpabilité. La honte

répond à une défaillance vis-à-vis des valeurs idéales et,

au niveau inconscient, renvoie à l’idéal du moi groupal. La

culpabilité correspond à une transgression des interdits et,

au niveau inconscient, se réfère à l’instance du surmoi.

La honte est parfois difficile à reconnaître parce que le

sujet se la cache à lui-même et aux autres, à son entourage, à

sa communauté. Chez le sujet étranger, elle peut faire partie

des «sentiments congelés »en lien à l’impact du trauma de

la migration [28].

Pour Tisseron [25], la honte est une forme de «dés-

intégration ». Le risque principal est de perdre toute qualité

d’être humain, de se sentir réduit à n’être pas grand-chose,

voire détruit. La honte peut s’exprimer dans des manifesta-

tions psychopathologiques variées : pathologies physiques

et psychiques, suicides, toxicomanie, appartenances au

groupe des exclus d’une société, comportements de sou-

mission [29]. Les expériences traumatisantes génèrent la

honte et une dévalorisation narcissique.

210 L’Information psychiatrique •vol. 93, n ◦3, mars 2017

Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Journal Identification = IPE Article Identification = 1612 Date: March 24, 2017 Time: 3:19 pm

L’accompagnement psychologique du sujet migrant alcoolique : comment traiter la question de la honte ?

En résumé, la honte est le signe d’une blessure narcis-

sique difficilement partageable. Elle est «une atteinte dont

la personne ne peut se relever seul »[30]. Sur le plan psy-

chothérapique, l’abord de cet affect est difficile, car il est

extrêmement ubiquitaire, contagieux, mobile [26]. Nommer

la honte est ce qui permet de la circonscrire, de commencer

à la dépasser et à reconstruire sa personnalité sur d’autres

bases. La nomination permet au patient de se confronter à

ce qui provoque la honte en soi, et de s’en dégager progres-

sivement. La mise en mots de cet affect peut être comparée

à«un apprivoisement de la honte »[24]. Et elle constitue un

point d’appui essentiel dans l’affirmation et la reconstruction

de l’identité du patient.

Pour ce qui concerne l’alcoolisme, de nombreux travaux

internationaux ont étudié le lien entre le sentiment de honte,

celui de la culpabilité, et l’abus d’alcool. Tangney [22, 31],

Dearing et al. [32], et Stuewig et al. [33] estiment que les

sentiments de honte éprouvés dans l’enfance constituent

un facteur de vulnérabilité dans le développement ultérieur

de la dépression, des troubles anxieux, de la prise d’alcool

et d’abus de drogues. À partir d’une étude réalisée auprès

d’étudiants inscrits à l’université et de sujets présentant des

problèmes judiciaires, Dearing et al. [32] se sont intéressées

à la corrélation entre la culpabilité, la honte et le mésusage

d’alcool et de drogues. Ils ont établi l’existence d’un lien

positif entre les éprouvés de honte durant l’enfance et une

consommation problématique de toxiques (alcool, drogues)

au début de l’âge adulte. La population étudiée a tendance

à s’adonner aux produits pour faire face à la honte inté-

riorisée passée. Toutefois, les auteurs n’ont pas relevé de

liens significatifs avec la culpabilité. La honte et la culpabi-

lité doivent être considérées séparément dans la prévention

et le traitement de l’alcoolisme. Dans une étude différente,

Stuewig et al. [33] considèrent que la baisse de l’estime de

soi, avec sa part de honte intériorisée, chez l’adolescent,

représente un facteur de risque d’intoxication à l’alcool et de

troubles du comportement, à l’âge adulte. La consommation

d’alcool et de drogues atténue les pensées négatives res-

senties à l’adolescence. D’autres auteurs [34-37] rapportent

que le recours aux toxiques est régulièrement recherché

pour traiter les émotions déplaisantes (la culpabilité et la

honte) présentes dans l’enfance. Ils montrent le lien positif

entre «le pardon »et la honte pour éviter de développer

une alcoolisation pathologique. En conséquence, d’après

Dearing et al. [32] et Wiechelt [36], il importe de prendre

en compte les éprouvés de honte lors des soins proposés

aux patients alcooliques, dans les centres de traitement des

addictions.

Dans les travaux franc¸ais, la problématique de la honte

de boire est évoquée par différents praticiens [17, 38-40].

Maisondieu [38] est l’un des premiers à mettre la honte en

relation avec la question de l’addiction à l’alcool. Il écrit : «au

début de l’alcoolisme, ilyalahonte, ce sentiment pénible de

son infériorité, de son indignité ou de son humiliation devant

autrui, de son abaissement dans l’opinion des autres. Je ne

connais pas un alcoolique chez lequel manque cet affect dou-

loureux ». L’image négative que le patient a de lui-même,

marquée notamment par la honte, renforce sa conduite

addictive. Par ailleurs, l’alcoolisme féminin, décrit par diffé-

rents auteurs [41-43], est caractérisé par sa consommation

solitaire et dissimulée d’alcool, vécue dans la culpabilité et

la honte.

Pour Descombey [17] et Monjauze [39, 40], l’alcoolisme

est une pathologie de la honte et non de la culpabilité.

Selon Monjauze [40], ce qui fait honte, vraisemblablement,

«c’est l’animalité du processus régressif alcoolique et

l’impuissance du sujet à l’endiguer ». La honte de boire

enferme le buveur dans les mensonges et le silence.

En outre, elle dissimule une honte plus profonde d’une

souffrance subjective faite d’angoisse, de culpabilité et de

dévalorisation. Descombey [17] et Monjauze [39, 40] rap-

portent cette honte, très marquée chez certains malades, à

une relation précoce perturbée par l’environnement familial

chaotique. Dans certains cas, cette honte primaire se trouve

réactivée par les sévices subis dans l’enfance. Une enfance

marquée par la sévérité, le mépris ou la violence de son

entourage peut créer la honte d’exister [40]. La honte exige

en tout premier lieu la restauration narcissique du patient.

Nous retenons ici que le recours à l’alcool est recherché

par certains patients pour dissimuler de nombreuses diffi-

cultés, dont «une honte initiale »qu’ils éprouvaient avant

même de boire ce produit. C’est à travers le récit de leur

histoire personnelle et familiale que le psychologue clini-

cien peut entendre cette honte et accompagner le patient

à la dépasser et à reconstruire sa personnalité sur d’autres

bases.

Ces considérations cliniques énoncées, que dire sur la

problématique de honte chez les sujets migrants alcoo-

liques ? Cette problématique ne semble pas avoir été

abordée chez ces sujets. L’objectif de notre communica-

tion n’est pas d’exposer les composantes de la honte chez

ces patients. À l’aide d’exemples cliniques, nous souhaitons

seulement souligner quelques réflexions psychopatholo-

giques sur l’intérêt du travail d’expression et de reconnais-

sance de la honte pour accompagner au mieux ces sujets.

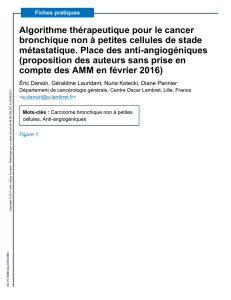

Caractéristiques de la population

migrante hospitalisée au Sesame

À partir des données recueillies par l’intermédiaire du

département d’information et de recherche médicale (DIRM)

du centre hospitalier psychiatrique Ph. Pinel de la ville

d’Amiens, nous présentons ici le nombre de patients

migrants hospitalisés dans l’unité d’alcoologie Sesame, au

cours des trois dernières années. Ils représentent environ

4 % du nombre de patients hospitalisés. Ce sont en majorité

des hommes originaires d’Europe et d’Afrique. L’importance

numérique du sexe masculin semble plus le reflet de la

migration célibataire ou menacée de séparation. Les patients

sont généralement en arrêt de travail. Certains sujets ont

été admis plusieurs fois à l’hôpital psychiatrique, pour

une courte période de sevrage, avant d’arriver au Sesame

(tableau 1).

L’Information psychiatrique •vol. 93, n ◦3, mars 2017 211

Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Journal Identification = IPE Article Identification = 1612 Date: March 24, 2017 Time: 3:19 pm

L. Valot

Tableau 1. Nombre de patients migrants suivis au CHPP en alcoologie selon l’année.

Nombre de patients

hospitalisés au service

d’alcoologie Sesame

Nombre de patients

migrants hospitalisés

au service d’alcoologie

Sesame

Nombre de patients

migrants suivis en

ambulatoire au service

d’alcoologie Sesame

2012 213 10 soit 4,69 % 49

2013 200 8 soit 4 % 37

2014 210 9 soit 4,29 % 39

Dans le détail des données d’hospitalisation des per-

sonnes migrantes au Sesame, les patients ont été

majoritairement adressés par un médecin ou des travailleurs

sociaux. Ils ont pour la plupart de grandes difficultés pour des

raisons complexes, en rapport avec un contexte familial, éco-

nomique et social qui les fragilise. Ces malades déclarent

une ancienneté de leur consommation d’alcool supérieure

à dix ans. Leur alcoolisme concerne une dépendance à la

bière et au vin. L’absorption d’alcools forts est le plus sou-

vent citée par des consommateurs plus jeunes. Les sujets

d’origine étrangère remontent leur début d’alcoolisation

pathologique à la période de l’âge adulte en lien à leur

séjour en France. Les périodes d’abstinence sont de courte

durée, un an, après plusieurs sevrages. Dans le témoignage

des patients, on note la méconnaissance des dangers de

l’alcool, la tendance à s’isoler progressivement et les dif-

ficultés d’accéder aux soins. L’alcoolisation des femmes

immigrées est solitaire et clandestine.

D’un espace de soins à un espace

psychique : exemples cliniques

L’unité de soins Sesame correspond à une unité

fonctionnelle d’alcoologie rattachée au centre hospitalier

Ph. Pinel. La capacité d’hospitalisation est de vingt lits

pour un mois de soins. En pratique, suite à un entre-

tien médical, l’hospitalisation se décide en dehors de tout

contexte d’urgence. L’objectif principal de la cure consiste

à l’amélioration de la qualité de vie des personnes en

ciblant la santé physique et psychologique, les relations

sociales et les comportements addictifs. Cela demande

des interventions thérapeutiques (médicales et soignantes)

en accompagnant le malade alcoolique vers un change-

ment de consommation (que cela soit l’abstinence ou une

réduction de consommation). En lien à ces interventions,

nous proposons un accompagnement psychologique selon

un regard psychodynamique3sur la personnalité du sujet

«addicté »à l’alcool. Cet accompagnement consiste en

une série d’entretiens basés sur la compréhension globale

3À l’aide de l’orientation psychodynamique, nous cherchons à tenir compte

de l’extrême complexité de l’organisation de la vie psychique et de la grande

diversité des histoires et de situations de chacune des personnes rencon-

trées, sans exclure les apports d’autres approches psychopathologiques

(thérapie comportementale et cognitive ou thérapie systémique).

du patient, à travers toutes ses dimensions culturelles. Il

requiert d’instaurer une alliance thérapeutique avec «la par-

tie saine »[39] de sa personnalité alcoolique. Cette stratégie

permet de contenir les affects qui conduisent le sujet à

s’alcooliser massivement. Dans le cas de situations inter-

culturelles, en référence aux écrits de Surena [44] et de

Guérraoui et Pirlot [45], nos entretiens sont axés sur la souf-

france addictive articulée à l’histoire personnelle et familiale

du patient, en fonction de son tissu socioculturel présent et

passé. Le travail sur les représentations culturelles se fait

dans le dialogue, nous accompagnons le patient dans une

réflexion sur ses affiliations. La langue maternelle est privilé-

giée dans le suivi. Elle permet de sortir de l’irreprésentable

en utilisant les ressources de la culture quand les mots de

l’intériorité manquent [45, 46]. Notre écoute est attentive

aux troubles et traumatismes passés qui peuvent être réac-

tivés (retour du refoulé ou du clivé). Elle tient compte de

notre contre-transfert culturel [45]. En prenant en considéra-

tion la personnalité du patient, nous cherchons à substituer

au silence de la honte la remémoration pour aider le patient

à réacquérir des potentialités de la vie psychique.

Nous présentons maintenant plusieurs exemples cli-

niques. Les sujets rencontrés s’exprimaient en langue

franc¸aise.

Madame A : honte et abus sexuels

dans l’enfance

Madame A., d’origine allemande, sans profession, est

âgée de 49 ans. Elle a gardé sa nationalité d’origine. Cette

patiente vient au Sesame suite à des alcoolisations aiguës

répétées depuis plus de dix ans. Elle a déjà bénéficié de

plusieurs sevrages à l’hôpital. À son entrée, Madame A

présente un tableau dépressif (avec tristesse, culpabilité

et pensées suicidaires) et se plaint de violents maux

de tête et d’une crainte de l’avenir. Durant le séjour, le

traitement prescrit, à base de valium, de réducteurs

d’appétence, d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et de vita-

mines, montre son efficacité au bout de deux semaines, en

parallèle aux activités thérapeutiques proposées. Dans les

groupes, elle parle de sa souffrance dépressive et progres-

sivement de sa honte de boire de l’alcool.

En entretien individuel, nous sommes face à une patiente

qui est empêtrée dans des souvenirs traumatiques. De son

histoire de vie, Madame A. se réfère souvent à son enfance

allemande fortement idéalisée. Elle regrette son pays avec

212 L’Information psychiatrique •vol. 93, n ◦3, mars 2017

Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

Document téléchargé depuis www.cairn.info - CHU Bordeaux - - 194.167.179.10 - 14/04/2017 11h17. © John Libbey Eurotext

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%