Quelle place pour l`éducation thérapeutique du patient dans son

Journal Identification = IPE Article Identification = 1045 Date: March 29, 2013 Time: 12:47 pm

L’Information psychiatrique 2013 ; 89 : 243–6

RÉHABILITATION (1re PARTIE)

Quelle place pour l’éducation thérapeutique

du patient dans son parcours de rétablissement

au sein des services de secteur ?

Olivier Canceil 1, Dominique Willard 2, Claire Calmejane 3, Bénédicte Louvion 4,

Carole Garcia 5, Nathalie Christodoulou 6, Rachel Bocher 7

RÉSUMÉ

L’approche psycho-éducative du patient et de sa famille proche, qui est une démarche d’éducation thérapeutique du patient

(ETP), permet d’améliorer l’adhésion aux soins, l’autonomisation et le rétablissement, ce que de nombreuses études ont

montré. Cette approche a été intégrée dans la pratique des équipes en psychiatrie, ce dont le congrès Reh@b 2012 a pu

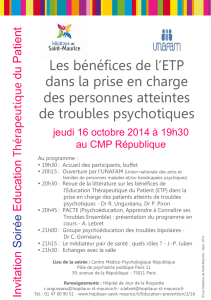

témoigner. L’ETP a ainsi été inscrite comme priorité du projet d’établissement 2011-2015 de l’EPS Maison-Blanche à

Paris, avec la constitution d’une équipe transversale et d’une équipe opérationnelle, multiprofessionnelle, qui intervient

dans la conception des programmes, l’information et la diffusion des programmes au sein des pôles, l’animation des séances

éducatives comme de l’accompagnement des patients dans le parcours éducatif. Le CATTP du secteur 44G05 de Nantes a

pu structurer un programme d’éducation thérapeutique « vivre et comprendre sa maladie », sans renoncer aux références

psychodynamiques qui structurent son approche clinique sous la forme d’un groupe de parole, proposé à des patients

psychotiques « jeunes dans la maladie » et présentant des potentialités d’évolution psychodynamique, mais structuré

sous la forme d’un programme de six séances. Enfin, l’expérience parisienne du programme Profamille est née d’une

coopération entre des professionnels de l’hôpital Sainte-Anne, des familles de l’Unafam et de l’association Schizo...Oui !

et a rapidement intégré l’équipe de l’EPS Maison-Blanche qui souhaitait approfondir l’offre qu’elle proposait déjà aux

familles. Les équipes franciliennes proposant le programme Profamille se fédèrent actuellement pour offrir une offre lisible

et accessible sur le territoire de la région. La psycho-éducation familiale permet développer des savoir-faire et savoir-être

et constitue l’outil le plus adapté pour sortir les familles de l’ornière profonde où elles s’enlisent sans cette aide, de leur

propre aveu.

Mots clés : éducation thérapeutique, psycho-éducation, famille, prise en charge

ABSTRACT

What is the role for therapeutic patient education in the course of recovery within the services sector? The psycho-

educational approach to the patient and their immediate family, which is a process of therapeutic patient education (TPE)

permits to improve adherence to care, as well as empowerment and recovery which is essential as shown in many studies.

This approach has been integrated into the practice of many teams in psychiatry, as evidenced by the Reh@b 2012

Congress. TPE has therefore been listed as a priority 2011-2015 establishment project of the Public Health Institution

(PHI) - Maison-Blanche School in Paris, with the training of a cross-functional team and an operational team, that are

1Psychiatre, secteur 75G17, centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75014 Paris, France

<olivier[email protected]>

2Psychologue, SHU, secteur 75G14, centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis, 75014 Paris, France

3Unafam Paris, 101, avenue de Clichy, 75017 Paris, France

4Cadre supérieur de santé, secteur 75G29, EPS Maison-Blanche, 129, rue d’Avron, 75020 Paris, France

5Psychiatre, secteur 75G29, EPS Maison-Blanche, 129, rue d’Avron, 75020 Paris, France

6Psychiatre, Secteur 75G23, EPS Maison-Blanche, 4, avenue de la Porte-de-Saint-Ouen, 75018 Paris, France

7Psychiatre, secteur 44G05, CHU site Saint-Jacques, 85, rue Saint-Jacques, 44093 Nantes cedex 1, France

Tirés à part : O. Canceil

doi:10.1684/ipe.2013.1045

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦3 - MARS 2013 243

Pour citer cet article : Canceil O, Willard D, Calmejane C, Louvion B, Garcia C, Christodoulou N, Bocher R. Quelle place pour l’éducation thérapeutique du patient dans

son parcours de rétablissement au sein des services de secteur ? L’Information psychiatrique 2013 ; 89 : 243-6 doi:10.1684/ipe.2013.1045

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 1045 Date: March 29, 2013 Time: 12:47 pm

O. Canceil, et al.

multi-professional, not only involved in the design programmes, information and dissemination programmes within centres,

but also in the promotion of educational sessions such as patient support in their educational development. The Part-

time Therapeutic Care Centre of the 44G05 at Nantes University Hospital was able to structure a therapeutic education

programme called “Live and understand their illness” without giving up the psychodynamic references which structure

their clinical approach in the form of a discussion group, proposed to psychotic patients called “Young in the Disease”

and offering not only the potentialities of a psychodynamic evolution, but also a structured in the form of a programme

of six sessions. Finally, the Parisian experience of the Profamily programme is the result of co-operation between Sainte-

Anne Hospital professionals, families of Unafam (Help Family and Friends of the Mentally Ill) and the “Schizo... Yes!”

Association etc. also quickly integrated into the PHI - Maison-Blanche team that wished to extend its offer that has already

been proposed to families. These Paris area teams that offer the Profamily programme are now merging to put forward a

readable and accessible offer in this geographical area. The family psycho-education permits to develop “know-how” and

“how to live”. This constitutes the most suitable tool to lift families out of their deep rut where they become stuck without

this assistance, by their own admission.

Key words: therapeutic education, psycho-education, family support

RESUMEN

¿ Qué lugar para la educación terapéutica del paciente a lo largo de su recorrido de restablecimiento dentro de los

servicios del sector ?. El enfoque psicoeducativo del paciente y familia cercana, – enfoque de educación terapéutico del

paciente (ETP) que permite mejorar la adhesión a los cuidados, la autonomización y el restablecimiento – es primordial, lo

que han demostrado numerosos estudios. Este enfoque se ha integrado en la práctica de numerosos equipos en psiquiatría,

de lo que pudo dar fe el congreso Reh@b 2012. Así es como la ETP pudo inscribirse como prioridad en el proyecto

de establecimiento 2011-2015 de la EPS Maison-Blanche en París, con constitución de un equipo transversal y de un

equipo operacional, multiprofesional, que interviene en la concepción de los programas, la información y la difusión del

programa dentro de los polos, la animación de las sesiones educativas tanto como del acompa˜

namiento de los pacientes

en su recorrido educativo. El CATTP del sector 44G05 de Nantes pudo estructurar un programa de educación terapéutica

“Vivir y comprender la propia enfermedad”, sin renunciar a las referencias psicodinámicas que estructuran su enfoque

clínico bajo la forma de un grupo de palabra, propuesto a unos pacientes psicóticos “Jóvenes en la enfermedad” y con

potencialidades de evolución psicodinámica, perro estructurado bajo la forma de un programa de seis sesiones. Por fin, la

experiencia parisina del programas ha nacido de una cooperación entre algunos profesionales del Hospital Sainte-Anne,

unas familias de la Unafam y de la asociación Schizo...¡ Sí ! y rápidamente se integró en el equipo de la EPS Maison-

Blanche que deseaba profundizar en la oferta que proponía ya a las familias. Los equipos de la región de París que proponían

el programa Profamille están actualmente federándose para ofrecer una oferta legible y accesible a todo el territorio de

la región. La psicoeducación familiar permite desarrollar un saber hacer y un saber estar y constituye la herramienta más

adaptada para sacar a las familias del atolladero en el que se están atascando sin esta ayuda, según confiesan ellas mismas.

Palabras claves : educación terapéutica, psicoeducación, familia, tratamiento

Dans la perspective d’améliorer l’adhésion aux soins,

l’autonomisation et le rétablissement, l’approche psycho-

éducative du patient et de sa famille proche est essentielle

et ses bénéfices ont pu être objectivés par de nombreuses

études. La thérapie psycho-éducative (selon Deleu et

Lalonde, 2001 [2]) englobe éducation (pôle pédagogique),

accompagnement et soutien émotionnel (pôle psycholo-

gique) et apprentissage d’habiletés pour gérer la maladie

et la vie personnelle (pôle comportemental).

Cette approche a été intégrée dans la pratique de nom-

breuses équipes en psychiatrie, ce dont le congrès Reh@b

2012 a pu témoigner. Les infirmiers ont également intégré

l’éducation à la santé à leur prise en charge, ce que permet

leur position privilégiée auprès du patient, en prise avec son

quotidien. Ces approches sont désormais reconnues comme

partie prenante des soins, dans ce que la HAS, comme la

loi HPST, établissent comme l’« éducation thérapeutique

du patient » (ETP).

L’éducation thérapeutique est un processus continu,

intégré dans les soins et centré sur le patient,

comprenant des activités organisées de sensibilisation,

d’information, d’apprentissage et d’accompagnement psy-

chosocial concernant la maladie, le traitement, les soins

(circulaire du 12 avril 2012 [1]). La loi HPST inscrit

l’éducation thérapeutique dans le parcours de soins du

patient, avec pour objectif de rendre le patient plus auto-

nome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et

en améliorant sa qualité de vie.

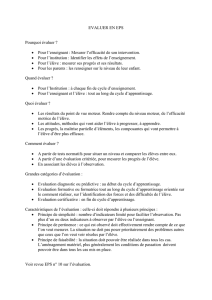

Un programme d’ETP se déroule en trois grandes

étapes :

244 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦3 - MARS 2013

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 1045 Date: March 29, 2013 Time: 12:47 pm

Quelle place pour l’éducation thérapeutique du patient dans son parcours de rétablissement au sein des services de

secteur ?

– un diagnostic éducatif établi avec le patient ;

– un programme personnalisé selon les besoins des séances

collectives et/ou individuelles ;

– une évaluation individuelle à la fin du programme pour

permettre de faire le point sur la compréhension, les acquis

du patient, de proposer de nouvelles séances si besoin et de

transmettre un bilan au médecin traitant.

L’ETP a ainsi été inscrite comme priorité du projet

d’établissement 2011-2015 de l’EPS Maison-Blanche à

Paris, soutenue par sa directrice des soins, M. Dodero,

comme l’ont exposé B. Louvion et C. Garcia. Dans cette

optique, l’établissement a inscrit dans son plan de formation

une certification de référent en éducation thérapeutique et

une attestation de compétence en ETP afin de constituer des

équipes complémentaires pour des niveaux d’intervention

différents. Une équipe transversale, indispensable dans un

établissement éparpillé sur plusieurs sites, a pour mission

d’harmoniser les pratiques, de mutualiser les moyens et de

diffuser l’information sur l’hôpital et une équipe opération-

nelle, multiprofessionnelle, intervient dans la conception

des programmes, dans l’information et la diffusion du

programme au sein des pôles, l’animation des séances édu-

catives comme de l’accompagnement des patients dans le

parcours éducatif. Trois programmes d’ETP ont ainsi vu le

jour en 2011.

Un autre exemple, celui du CATTP du secteur 44G05 de

Nantes du Dr Bocher, montrait comment une équipe a pu

structurer un programme d’éducation thérapeutique « vivre

et comprendre sa maladie » sans renoncer aux références

psychodynamiques qui structurent son approche clinique.

Ce programme se présente comme un groupe de parole, pro-

posé à des patients psychotiques « jeunes dans la maladie »

et présentant des potentialités d’évolution psychodyna-

mique, mais il est structuré sous la forme d’un programme

de six séances, animées par deux infirmiers et un intervenant

différent (psychiatre, psychologue ou assistante sociale),

articulées autour de thèmes différents concernant la réhabi-

litation du sujet souffrant tels que la maladie psychique, les

médicaments, les conséquences de la pathologie psychique

dans la vie quotidienne, la dimension sociale, la relation aux

autres et à la famille. Le fil conducteur en est de parler de

soi avec les autres, en groupe, à partir d’une thématique

définie. Afin de prévenir les effets de diffusion propres

au groupe, les soignants resituent à chacun la dimen-

sion subjective qui est la sienne. Dans cette dynamique

de restauration narcissique, les bénéfices attendus sont la

remise en route de nouveaux investissements et circuits de

relations.

À Paris, comme l’a montré D. Willard, l’offre

d’information et de conseils destinés aux patients et aux

familles est importante avec de nombreuses conférences,

des groupes de paroles, des groupes de soutien mais qui ne

constituent pas de programme d’éducation thérapeutique et

on ne peut que constater un écart entre le discours et les

pratiques.

Les psychiatres qui n’arrivent pas à informer les familles

du diagnostic de leur enfant sont encore trop nombreux,

comme des représentations inadéquates des familles dans

l’esprit des soignants avec des erreurs d’attribution et une

sur-généralisation, favorisées parfois par des théories psy-

chologiques dépassées.

Les familles souffrent et cette souffrance a des consé-

quences néfastes pour le malade et pour la famille. Elles ont

souvent des idées fausses sur la maladie, sur ses causes, sur

ses symptômes et sur la fac¸on de la prendre en charge. Ces

idées fausses sont celles de la population générale et sont

souvent stigmatisantes, attribuant les troubles du compor-

tement observés soit à l’éducation (responsabilité de la

famille), soit à des traits de caractère du malade (responsabi-

lité du malade). Le retentissement sur la santé psychique et

physique des membres de la famille, sur le fonctionnement

familial global et la qualité de vie est important.

Claire Calmejane (Unafam Paris) a témoigné que pour

les parents, il est possible de dépasser la crainte et de pro-

gresser par la compréhension, tant de la maladie de leur

proche que de leurs propres réactions. Le programme Pro-

famille permet d’effectuer ce passage de fac¸on dynamique,

en acteur de cette amélioration des échanges avec le proche

malade et aussi en acteur de son propre mieux-être.

N’importe quelle maladie grave, invalidante représente

souvent le moment de se montrer patient, tolérant. Devant

la schizophrénie, il faut, en outre selon elle, tenter de deve-

nir plus intelligent : il s’agit de faire son chemin au cœur

d’une relation totalement inattendue avec son proche, une

relation dont on ne connaît pas les règles, ni par intui-

tion, ni par inspiration, ni par aucune autre voie tant que

l’on a pas commencé à frayer avec la psychiatrie, c’est-à-

dire déjà tard. La psycho-éducation, cet apprentissage qui,

certes, est envisageable seulement quand la maladie s’est

faite jour, constitue l’outil le plus adapté à sortir les familles

de l’ornière profonde où elles s’enlisent sans cette aide.

Le programme Profamille s’adresse aux familles de

patients atteints de schizophrénie et est développé dans sa

version franc¸aise dans plusieurs pays d’Europe. Développé

par le professeur Cormier en 1988 au Québec, le pro-

gramme a ensuite été diffusé dès 1991, par Chambon, Deleu

et Favord, grâce au réseau francophone des programmes

de réhabilitation psychiatrique fondé par ces mêmes cher-

cheurs, et utilisé en Suisse dès 1993. En France, c’est

depuis 1998 que l’équipe de Yann Hodé au centre hospita-

lier de Rouffach en Alsace et les membres de l’association

Schizo-Espoir, développent leur expérience du programme,

afin d’en améliorer les techniques d’intervention. Depuis,

d’autres équipes ont rejoint celle de Rouffach, afin de

comparer leurs expériences du programme et d’en amé-

liorer le contenu.

Les objectifs du programme ont été définis en essayant

de répondre aux besoins des familles :

– une volonté d’apprendre à communiquer au sein de la

famille ;

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦3 - MARS 2013 245

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 1045 Date: March 29, 2013 Time: 12:47 pm

O. Canceil, et al.

– savoir établir des limites qui permettraient au malade

d’acquérir des stratégies de réadaptation à la société ;

– pouvoir développer des attentes réalistes ;

– savoir recourir à l’aide nécessaire auprès des profession-

nels ;

– développer et maintenir un réseau de soutien social grâce

aux membres du groupe.

Le groupe Profamille parisien est né d’une coopé-

ration entre des professionnels de l’hôpital Sainte-Anne

(D. Willard, O. Canceil et al.), des familles de l’Unafam

et de l’association Schizo... Oui ! et a rapidement inté-

gré l’équipe de l’EPS Maison-Blanche (N. Christodoulou,

P. Podyma et al.) qui souhaitait approfondir l’offre qu’elle

proposait déjà aux familles. L’implication des différents

acteurs dans le projet médical et de soins d’une future CHT

parisienne a eu un rôle catalyseur en favorisant les contacts

et ce rapprochement. Toutes les équipes franciliennes pro-

posant le programme Profamille se fédèrent actuellement

pour offrir une offre lisible et accessible sur le territoire de

la région.

Conflits d’intérêts : aucun.

Références

1. Circulaire DHOS/DGS no2002-215 du 12 avril 2002 rela-

tive à l’éducation thérapeutique au sein des établissements de

santé : appel à projets sur l’asthme, le diabète et les maladies

cardiovasculaires (texte non paru au Journal officiel).

2. Deleu G, Lalonde P. Thérapie psychoéducative – chapitre 52.

In : Lalonde P, Aubut J, éds. Psychiatrie clinique : approche

bio-psycho-sociale,3

eéd. Boucherville : Gaëtan Morin, 2001,

p. 1342-62.

246 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦3 - MARS 2013

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

1

/

4

100%