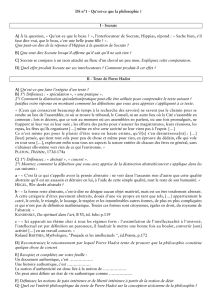

La chaîne des vérités

1

LA CHAÎNE DES VÉRITÉS

Sylvain Delcomminette

(Université libre de Bruxelles)

Résumé

Dans le Gorgias, Socrate revendique un idéal de cohérence absolue entre ses propos, d’une part, et entre

ses propos et ses actes, d’autre part. La cohérence est manifestement à ses yeux une condition

nécessaire de la vérité et de la science. En est-elle également une condition suffisante, de sorte que l’on

pourrait qualifier sa position de « cohérentiste » ? La question est difficile : d’un côté, Socrate semble

rejeter cette position en présentant la vérité que la cohérence permet d’atteindre comme seulement

conditionnelle, mais d’un autre côté, il semble franchir un pas supplémentaire dans certains passages en

la présentant comme absolue. Cet article tente de résoudre ce paradoxe en se basant sur la différence

entre réfutation oratoire et réfutation dialectique et en montrant que la cohérence dialectique doit

ultimement s’ancrer dans le désir du bien, ce qui la fait sortir de l’ordre du simple discours.

« Et pourtant, excellent homme, je préférerais que la lyre fût dépourvue d’accord et

dissonante, qu’il en fût ainsi pour un chœur dont je serais le chorège, que la majorité des

hommes fût en désaccord avec moi et me contredise, plutôt que de n’être pas, moi qui suis un,

consonant avec moi-même et de me contredire (ejmautw/' ajsuvmfwnon ei\nai kai; ejnantiva

levgein) »

1

. Par cette déclaration, Socrate manifeste que l’idéal qu’il poursuit est celui d’une

cohérence totale, non seulement entre ses propos, mais également entre ses propos et ses

actes

2

. C’est à l’aune de cet idéal qu’il examine les opinions de ses interlocuteurs, avec le plus

souvent pour résultat de manifester combien ceux-ci en sont éloignés. Pour ce faire, il utilise

la méthode de l’elenkhos, qui consiste à montrer que l’opinion avancée contredit une ou

plusieurs autres opinions que l’interlocuteur soutient également par ailleurs

3

. Socrate, pour sa

part, prétend avec une arrogance assumée que tout ce qu’il dit s’enchaîne « au moyen

d’arguments de fer et de diamant (sidhroi'" kai; ajdamantivnoi" lovgoi") »

4

, selon une

nécessité qui demeure toutefois conditionnée par un fait : celui de l’absence de réfutation

rencontrée à ce jour. Il n’en continue pas moins à avouer ne pas posséder de véritable savoir

sur tout ce dont il est question

5

. La nécessité ici en jeu est bien une nécessité conditionnelle et

non une nécessité absolue : c’est la nécessité de l’enchaînement des différentes propositions

liées par l’argument (lovgo"), qui n’entraîne la vérité de ces propositions que pour autant que

celles dont elles dépendent soient elles-mêmes vraies, ce qui n’est garanti que factuellement,

par le fait qu’elles n’aient pas été réfutées jusqu’à présent

6

.

Le présupposé de cet idéal et de la méthode qu’il fonde est que toutes les vérités sont

nécessairement en accord et s’enchaînent de manière nécessaire. Le Ménon exprimera une

idée similaire de manière mythique en suggérant que la nature tout entière est apparentée et

que l’âme a déjà tout appris, de sorte que « rien n’empêche » qu’en nous ressouvenant d’une

seule vérité, nous retrouvions toutes les autres

7

. L’elenkhos tire la conséquence négative de ce

présupposé, à savoir qu’une proposition qui contredit une autre proposition considérée comme

vraie doit nécessairement être considérée comme fausse. D’un point de vue logique et en

langage non platonicien, on pourrait dire que le principe de non-contradiction est la condition

négative de la vérité. Pour Socrate, ce présupposé est accepté par tous : c’est la raison pour

laquelle le fait de déceler une contradiction ou une incohérence chez son interlocuteur est à

ses yeux une objection dirimante

8

, à tel point qu’il n’hésite pas à affirmer à plusieurs reprises

dans le dialogue que son interlocuteur ne croit pas réellement ce qu’il dit, parce que ce qu’il

dit contredit d’autres opinions qu’il soutient également par ailleurs. Ainsi, au grand désarroi

2

de Polos, il affirme que ce dernier n’a pas déclaré que celui qui fait ce qu’il juge être le

meilleur possède un grand pouvoir – ce qu’il a pourtant bien affirmé

9

–, car une telle

déclaration contredit celle selon laquelle la possession d’un grand pouvoir est un bien pour

celui qui le possède, déclaration également faite par Polos

10

. Plus loin, Socrate va jusqu’à dire

que non seulement Polos, mais tout le reste des hommes considèrent que commettre

l’injustice est pire que la subir et que ne pas être puni est pire qu’être puni

11

, tout en sachant

évidemment très bien que tous affirment le contraire ; mais il considère que dans la mesure où

l’opinion qu’ils professent contredit d’autres opinions qu’ils revendiquent également, ils ne

peuvent la soutenir jusqu’au bout. Calliclès fait lui aussi les frais de ce procédé, lorsqu’il se

voit répondre par Socrate que lui-même, Calliclès, n’accorde pas la thèse qu’il vient tout juste

d’énoncer – à savoir, d’une part, que plaisir et bien sont identiques, et d’autre part, que la

science et le courage se distinguent l’un de l’autre et du bien

12

–, du moins s’il prend la peine

de s’examiner correctement lui-même

13

.

Bien avant les stoïciens, Socrate fait donc de la cohérence une condition nécessaire de

la vérité et de la science. Mais va-t-il jusqu’à en faire une condition suffisante ? Il ne le

semble pas, puisqu’il continue à admettre ne pas savoir, non seulement dans le passage

mentionné plus haut, mais aussi un peu plus tôt, lorsqu’il déclare : « car ce n’est certes pas,

non, en prétendant le savoir, que je dis ce que je dis. Bien au contraire, je cherche, en commun

avec vous ; de sorte que, s’il m’apparaît qu’on me fasse une objection qui compte, je serai le

premier à en convenir »

14

. Reste que de telles objections ne viennent jamais, de sorte qu’en

réalité, Socrate est beaucoup plus sûr de lui qu’il ne le laisse entendre dans ces passages : plus

tôt dans le dialogue, il n’hésite pas à dire à Polos, qui ironise sur la difficulté qu’il y aurait à

réfuter sa thèse selon laquelle ceux qui commettent l’injustice sans en payer la peine sont plus

malheureux que ceux qui sont punis, qu’une telle réfutation n’est pas seulement difficile, mais

impossible (ajduvnaton) : « car jamais on ne réfutera ce qui est la vérité (to; ga;r ajlhqe;"

oujdepote ejlevgcetai) »

15

. Ici, Socrate semble négliger que la nécessité des vérités qui

composent la chaîne qu’il revendique est conditionnée par le simple fait de l’absence de

réfutation à ce jour ; il semble prendre cette absence de fait pour une absence de droit, la

nécessité conditionnelle pour une nécessité absolue. Comment justifier un tel saut ? La

cohérence parfaite de l’enchaînement des différentes thèses socratiques suffirait-elle

finalement à garantir leur vérité ? Dans ce cas, pourquoi Socrate continue-t-il à prétendre ne

pas savoir ? S’agit-il d’une simple feinte ?

Afin de tenter de répondre à ces questions, il convient de commencer par préciser le

sens même de la cohérence revendiquée par Socrate. Pour ce faire, on peut se baser sur ce que

Socrate dit de la réfutation, qui comme nous l’avons vu est son versant négatif. Dans un

passage célèbre de sa discussion avec Polos

16

, Socrate oppose le mode de réfutation oratoire,

pratiqué dans les tribunaux, à celui qu’il privilégie pour sa part. Le premier consiste à

s’appuyer sur « des témoins nombreux et de bonne réputation (mavrtura" pollouv"... kai;

eujdokivmou") », comme si le nombre était gage de la valeur de la preuve. Cette procédure

démocratique par excellence, qui « met aux voix » toute proposition, n’a toutefois « aucune

valeur relativement à la vérité », car rien n’empêche de produire de faux témoins en grand

nombre, y compris parmi les personnes de bonne réputation, qu’ils soient d’ailleurs eux-

mêmes dupes de leur propre erreur ou non. De tels procédés n’ont pas de prise sur Socrate,

qui considère que le seul témoin digne d’être pris en compte est celui-là même que l’on

prétend réfuter – lui-même si c’est Polos qui cherche à le mettre à l’épreuve, ou Polos dans la

situation inverse. C’est dire que l’accord recherché est bien un accord avec soi-même et non

un accord avec la doxa ambiante, dont la force, aussi prégnante soit-elle, ne devient

contraignante que si l’on en a déjà décidé ainsi.

Or il faut remarquer que cet idéal d’accord avec soi-même au mépris de l’opinion de la

foule est également revendiqué par Calliclès, avec la virulence qu’on lui connaît. En effet, ce

3

que Calliclès reproche à Gorgias et à Polos au début de son intervention, c’est d’avoir cédé à

la honte ou au « respect humain » (aijscuvnh), émotion sociale s’il en est, et de ne pas avoir osé

exprimer le fin fond de leurs pensées. Ses mots exacts méritent d’être rappelés : « Gorgias,

disait en effet [Polos], interrogé par toi sur le point de savoir si, dans le cas où, avec le désir

d’être instruit de l’art oratoire, on venait le trouver sans avoir la connaissance de ce qui est

juste, il en donnerait, lui, Gorgias, l’enseignement, a cédé au respect humain (aijscunqh'nai) et

déclaré qu’il donnerait cet enseignement, parce que c’est l’usage et que la déclaration

contraire mécontenterait les gens. Précisément pour avoir accordé cela, il s’est trouvé forcé de

se contredire (dia; dh; tauvthn th;n oJmologivan ajnagkasqh'nai ejnantiva aujto;n auJtw/'

eijpei'n) ; et c’est de cela que tu t’enchantes ! Polos avait raison, à mon avis du moins, de se

rire alors de toi. Or voici qu’en retour c’est à lui d’avoir eu le même sort que Gorgias, et c’est

à moi, du même point de vue, de n’être pas enchanté de Polos, pour la raison qu’il a convenu

envers toi qu’il est plus laid de commettre l’injustice que de la subir ; car c’est pour t’avoir

accordé cela que, à son tour, en s’empêtrant dans tes propos, il s’est laissé museler par toi :

parce qu’il a eu honte de dire ce qu’il pensait (aijscunqei;" a} ejnovei eijpei'n) ! »

17

. Pour

Calliclès – et la suite de son discours le confirmera à l’envi –, l’opinion de la foule ne peut en

aucune manière peser dans la balance ; expression d’une réaction défensive des faibles par

nature contre la domination des forts, elle devrait même plutôt susciter d’emblée le soupçon

de sa fausseté. Remarquons que Calliclès laisse entendre que si Gorgias et Polos avaient

exprimé ce qu’ils pensaient réellement, ils n’auraient pas sombré dans la contradiction ;

autrement dit, leur pensée profonde est parfaitement cohérente, et les contradictions que

Socrate a cherché à y déceler doivent en réalité être considérées comme des contradictions

entre leur pensée d’une part et l’opinion commune d’autre part. D’après Calliclès, la

conception sur laquelle repose l’art rhétorique de Gorgias est sans doute paradoxale au sens

propre, mais elle n’en est pas moins intrinsèquement cohérente.

On voit donc le progrès accompli lorsque Calliclès entre en scène : comme Socrate,

Calliclès ne se soucie pas de l’opinion commune, et comme lui également, il fait de la

cohérence interne d’une pensée la condition négative de sa vérité. Ce n’est donc pas par ironie

que Socrate le qualifie de « pierre de touche » de la discussion

18

: Calliclès est bien

l’interlocuteur rêvé de Socrate, celui qui dira véritablement ce qu’il pense, et lui permettra dès

lors de garantir certaines vérités de manière définitive. C’est ce qu’affirme explicitement

Socrate : « que, dans la discussion, tu t’accordes avec moi, sur ceci ou cela, ce sera dès lors

quelque chose à quoi nous aurons, toi comme moi, appliqué notre pierre de touche, et nous

n’aurons plus besoin de recourir à une nouvelle épreuve (oujkevti aujto; dehvsei ejpæ a[llhn

bavsanon ajnafevrein) »

19

. Avec un interlocuteur comme Calliclès, qui rassemble les trois

conditions recherchées par Socrate – savoir (ejpisthvmh), bienveillance (eu[noia) et franc-parler

(parrhsiva) –, il devient possible, semble-t-il, de transformer une vérité seulement

conditionnelle en une vérité absolue, en ce que si elle n’est pas réfutée par un tel interlocuteur,

elle ne le sera jamais : le fait devient un droit, et ce précisément parce qu’il s’agit de ne se

baser que sur ce que l’on pense vraiment, indépendamment de toute autre considération.

Pourtant, Calliclès ne se révélera pas à la hauteur des attentes de Socrate. Alors que ce

dernier vient de préparer le terrain en lui citant plusieurs exemples de plaisirs que Calliclès

aurait manifestement honte

20

de qualifier de bons et lui demande s’il continue à affirmer

l’identité du bon et du plaisant, il répond : « Eh bien, afin de ne pas rendre mon argument

incohérent (i{na dhv moi mh; ajnomologouvmeno" h\/ oJ lovgo")

21

si je dis qu’ils sont distincts,

j’affirme leur identité »

22

. À quoi Socrate répond : « Tu mets à mal, Calliclès, ce qui a été dit

précédemment, et, si vraiment tu dois parler d’une façon contraire à ce que tu penses, il te sera

impossible de soumettre, en commun avec moi, les choses à l’examen de ce qu’elles valent

(kai; oujk a]n e[ti metæ ejmou' iJkanw'" ta; o[nta ejxetavzoi", ei[per para; ta; dokou'nta

sautw/' ejrei'") ! »

23

. À première vue, la réaction de Socrate paraît étonnante : Calliclès n’a-t-il

4

pas eu raison de résister au sursaut de honte qui l’a surpris et à privilégier la cohérence de son

propos ? Si Socrate lui en fait grief, c’est parce qu’il soupçonne que Calliclès a cessé

d’exprimer ce qu’il pensait vraiment au plus profond de lui-même. Ici se révèle la différence

entre la cohérence interne revendiquée par Calliclès et celle recherchée par Socrate. Calliclès

vise à produire un discours non-contradictoire ; la cohérence à laquelle il prétend est certes

interne, mais seulement interne au discours lui-même ; relativement à celui qui le prononce,

elle demeure externe. Une telle cohérence s’adresse encore au public, c’est lui qu’elle cherche

à convaincre ; si elle ne consiste plus en l’accord entre le discours et l’opinion commune, elle

vise néanmoins à révéler la virtuosité de celui qui la maîtrise aux oreilles des auditeurs. Les

témoins, évacués par Calliclès en ce qui concerne le contenu du discours, sont réintroduits

comme juges compétents pour évaluer sa forme ; la cohérence d’un discours est un pur

habillage extérieur qui ne garantit aucunement que celui qui le prononce y croie réellement

lui-même. Tout autre est la cohérence recherchée par Socrate, qui ne doit pas seulement

concerner les paroles entre elles, mais aussi les rapports entre les paroles et les actes ; ou

encore, les rapports entre les paroles et la pensée.

Ce contraste est bien marqué dans un passage d’un autre dialogue où cohérence interne

et réfutation sont intimement liées, à savoir le Théétète

24

. Dans ce passage, Théétète remarque

que, à la question que vient de lui poser Socrate, il peut répondre soit affirmativement s’il

cherche à éviter la contradiction et à rester cohérent avec la théorie dont il s’est fait le

champion, soit négativement s’il répond dans le sens qu’il juge convenir à la question

présente (to; dokou'n pro;" th;n nu'n ejrwvthsin). Socrate le félicite d’avoir saisi cette

distinction, et commente : « Si donc, à ce qu’il semble, tu réponds affirmativement, c’est le

mot d’Euripide que tu vas justifier : notre langue sera sans reproche, notre pensée ne le sera

point »

25

. Il poursuit : « Si donc, hommes habiles et sages, nous avions, moi et toi, sur tous les

secrets de la pensée, promené notre examen, nous n’aurions plus qu’à nous offrir le luxe

d’une épreuve mutuelle, qu’à nous confronter, à la mode sophistique, en un combat qui ne le

serait pas moins ; à faire, l’un et l’autre, cliqueter arguments contre arguments ; alors que,

simples gens que nous sommes, notre prime désir sera de considérer directement ce que

peuvent être, en leurs mutuels rapports, les objets de nos réflexions, si, en nous, ils sont

mutuellement d’accord ou tout à fait discordants »

26

. Ce passage met bien en évidence la

différence entre la cohérence sophistique, purement apparente et à visée agonistique, et la

cohérence intérieure recherchée par la dialectique comme démarche méthodique.

Or contrairement à ce que sa première réaction laissait présager, il s’avère que ce n’est

pas une telle concordance entre les paroles et les pensées que poursuit Calliclès, mais bien la

première, purement apparente. C’est pourquoi en définitive, le seul interlocuteur à la hauteur

de Socrate est Socrate lui-même, qui conclura le dialogue en solitaire, sans que cela diminue

en rien la valeur de ce qu’il établit ; car comme le reconnaît Glaucon dans la République, c’est

avant tout pour soi-même que l’on dialogue, pose des questions et y répond

27

. L’intérêt de la

forme dialogique est précisément de s’assurer que l’accord donné à chaque étape est bien réel

et non seulement apparent, de manière à éviter que la pensée tourne à vide

28

; mais elle peut

aussi bien s’exprimer au sein d’une seule et même âme, où elle caractérise la pensée

(diavnoia), définie comme « dialogue intérieur de l’âme avec elle-même »

29

. La meilleure

pierre de touche est encore intérieure, pour autant que l’on soit capable de se soumettre soi-

même à une critique radicale, comme ne cesse de le faire Socrate.

Mais comment ancrer cet accord avec soi-même de telle sorte qu’il soit vraiment

intérieur ? Comment garantir qu’il ne repose pas sur des prémisses qui soient de simples

opinions communes inscrites de manière si profonde en nous par l’éducation que nous avons

reçue et la société dans laquelle nous vivons qu’elles nous paraissent impossibles à remettre

en question ? Ce n’est pas un hasard si l’écart entre Calliclès et Socrate relativement à

l’accord avec soi-même éclate à propos de la question du bien. En effet, avec cette question

5

est introduit quelque chose qui n’est plus seulement de l’ordre de l’opinion, mais de l’ordre du

désir. Que tout le monde désire le bien est un lieu commun dans les Dialogues, comme

d’ailleurs dans la philosophie grecque en général : on pourrait dire que cet énoncé est

analytique au sens kantien, en ce que le bien (to; ajgaqovn) n’est tout d’abord rien d’autre que

l’objet universel du désir de tout homme, parce qu’il est ce dont la possession est capable de

nous rendre heureux. Ce point est particulièrement thématisé dans le Philèbe, mais il est déjà

largement préparé dans les Dialogues précédents, et en particulier dans le Gorgias, où Socrate

établit que tous nos actes, jusqu’aux plus insignifiants – être assis, mettre un pied devant

l’autre, etc. –, sont ultimement motivés par la recherche du bien

30

. Or cet axiome fondamental

a des conséquences non seulement « pratiques », mais également « théoriques » – pour autant

que cette distinction ait un sens chez Platon. En effet, dans un passage célèbre de la

République, Socrate affirme comme une évidence que « quand il s’agit du bien, personne ne

se satisfait des apparences (ta; dokou'nta), mais on cherche la réalité (ta; o[nta), et sur ce

point dès lors tout le monde méprise l’opinion (th;n... dovxan) »

31

. La question du bien est

celle qui exige de faire la différence entre la réalité et l’apparence, entre la connaissance et

l’opinion – et ce, poursuit Socrate, précisément parce que le bien est « ce que poursuit toute

âme et ce en vue de quoi elle accomplit toutes ses actions »

32

. C’est un désir qui nous permet

de sortir de l’opinion, en nous fournissant le point d’ancrage qui permettra d’éviter que

l’enchaînement des propositions auxquelles nous donnerons notre assentiment, aussi cohérent

soit-il, tourne à vide, et que l’accord avec nous-mêmes qu’il nous permettra d’atteindre ne

relève pas de la simple apparence extérieure, mais caractérise les rapports entre nos paroles,

nos actes et nos pensées les plus profondes. Et comme ce désir est universel, il garantit

également la validité universelle de cet enchaînement : paradoxalement, c’est par le plus

subjectif et le plus intérieur que la véritable universalité – par contraste avec l’universalité

apparente de la doxa ambiante – peut seulement être atteinte.

Sur ce point, l’écart entre la conception platonicienne et la conception aristotélicienne

de la dialectique est décisif. La dialectique aristotélicienne est coupée de tout lien avec le

désir ; les principes sur lesquels elle repose restent de l’ordre de la doxa, même s’ils relèvent

de cette catégorie particulière de doxai qu’Aristote appelle les e[ndoxa, c’est-à-dire les

opinions bien considérées « par tous les hommes, ou par presque tous, ou par ceux qui

représentent l’opinion éclairée (toi'" sofoi'"), et pour ces derniers, par tous, ou par presque

tous, ou par les plus connus, exception faite cependant des paradoxes »

33

. On le voit, cela

revient à faire de « l’appel à témoins », fermement rejeté par Socrate, le critère permettant

d’établir la validité d’une prémisse dialectique. La dialectique aristotélicienne se meut dès lors

tout entière dans le royaume de l’opinion et ne peut en aucun cas revendiquer le statut de

science. La situation est bien entendu plus complexe, car il existe selon Aristote un usage de

la dialectique pertinent (et même décisif) pour la science ; dans ce cas, il faut sans doute

comprendre que la vérité des prémisses endoxales est garantie par leur ancrage empirique,

quoique la question demeure discutée

34

. En tout état de cause, la situation est radicalement

différente chez Platon, pour qui l’universalité qui garantit la validité des principes de la

dialectique n’est pas à chercher dans un accord de plusieurs individus quels qu’ils soient, mais

dans un désir fondamental qui va permettre de faire de la dialectique une science, et même la

science suprême.

Mais si le désir du bien est universel, la connaissance de ce qu’est le bien est loin de

l’être, et telle est l’origine de toutes nos erreurs et de tous nos malheurs. Comme j’ai tenté de

le montrer ailleurs

35

, ce problème ne sera définitivement réglé que dans le Philèbe, qui

aboutira au terme d’une enquête dialectique rigoureuse – s’ancrant dans ce désir fondamental

dont elle détermine progressivement l’objet – à définir le bien comme l’unité de la mesure, de

la beauté et de la vérité. À défaut d’y être fondé, ce résultat est toutefois déjà annoncé dans les

Dialogues précédents, et notamment dans le Gorgias où, sans véritable argumentation,

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%