Séquence n°02

►SEQUENCE 2 : Le jeu de l’amour et du hasard, Marivaux

Objet d’étude : Théâtre, texte et représentation

Mouvement littéraire et intellectuel européen du XVIIIe siècle

Une comédie du XVIIIe siècle

Problématique : Cette comédie ne vise-t-elle qu’à faire rire ?

Lectures Analytiques : extraits de Le Jeu de l’amour et du Hasard de Marivaux (1730)

1. I, 1 : Exposition

du début à « ce superflu là sera mon nécessaire. »

2. I, 7 : Entrée de « Dorante »

3. II, 3 : Jeu de séduction entre valets

4. II, 9 : Jeu de séduction entre maîtres

(texte long)

5. III, 6 : Double reconnaissance

(texte long)

Lectures Complémentaires

Maîtres et valets au théâtre

A. extrait des Fourberies de Scapin de Molière (1671)

B. extrait de l’Avare de Molière (1668)

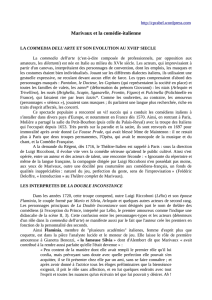

C. costume traditionnel du personnage d’Arlequin

L’esprit des lumières

D. Article « Mariage » de L’Encyclopédie par Diderot et d’Alembert (1751 - 1772)

E. L’île des esclaves, Marivaux ( 1725)

F. Article « Egalité » de L’Encyclopédie par Diderot et d’Alembert (1751 - 1772)

G. Lettre LXXXI, Les liaisons dangereuses, Choderlos de Laclos (1782)

H. Polly Baker dans le Supplément au voyage de Bougainville, Diderot (1170)

Représentations

I. note d’intention de Jean Liermier

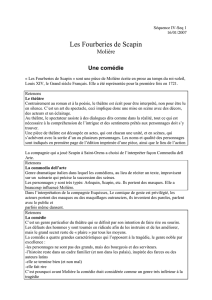

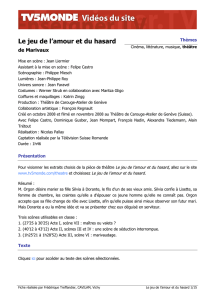

J. photo de la mise en scène de Jean Liermier

Vidéoprojection de Le Jeu de l’amour et du Hasard mise en scène de Jean Liermier

Autres activités :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Document A :

Octave : Mon père arrive avec le seigneur Géronte,

et ils me veulent marier.

Scapin : Hé bien ! qu’y a-t-il là de si funeste ?

Octave : Hélas ! tu ne sais pas la cause de mon

inquiétude ?

Scapin : Non ; mais il ne tiendra qu’à vous que je la

sache bientôt ; et je suis homme consolatif, homme à

m’intéresser aux affaires des jeunes gens.

Octave : Ah ! Scapin, si tu pouvais trouver quelque

invention, forger quelque machine, pour me tirer de

la peine où je suis, je croirais t’être redevable de plus

que de la vie.

Scapin : À vous dire la vérité, il y a peu de choses

qui me soient impossibles, quand je m’en veux

mêler. J’ai sans doute reçu du Ciel un génie assez

beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses

d’esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le

vulgaire ignorant donne le nom de fourberies ; et je

puis dire, sans vanité, qu’on n’a guère vu d’homme

qui fût plus habile ouvrier de ressorts et d’intrigues,

qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble

métier ; mais, ma foi ! le mérite est trop maltraité

aujourd’hui, et j’ai renoncé à toutes choses depuis

certain chagrin d’une affaire qui m’arriva.

Octave : Comment ? Quelle affaire, Scapin ?

Scapin : Une aventure où je me brouillai avec la

justice.

Octave : La justice !

Scapin : Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble.

Silvestre : Toi et la justice ?

Scapin : Oui. Elle en usa fort mal avec moi, et je me

dépitai de telle sorte contre l’ingratitude du siècle

que je résolus de ne plus rien faire. Baste ! Ne

laissez pas de me conter votre aventure.

Molière, Les Fourberies de Scapin (1671)

Document C :

Séquence 2 : Le jeu de l’amour et du hasard

Lectures complémentaires : A. Les fourberies de Scapin, Molière

B. L’Avare, Molière

C. costume traditionnel d’Arlequin

Document B :

Cléante : Ah ! traître que tu es ! où t’es-tu donc

allé fourrer ? Ne t’avais-je pas donné ordre… ?

La Flèche : Oui, Monsieur ; et je m’étais rendu ici

pour vous attendre de pied ferme : mais monsieur

votre père, le plus malgracieux des hommes, m’a

chassé dehors malgré moi, et j’ai couru le risque

d’être battu.

Cléante : Comment va notre affaire ? Les choses

pressent plus que jamais ; et, depuis que je t’ai vu,

j’ai découvert que mon père est mon rival.

La Flèche : Votre père amoureux ?

Cléante : Oui ; et j’ai eu toutes les peines du

monde à lui cacher le trouble où cette nouvelle m’a

mis.

La Flèche : Lui, se mêler d’aimer ! De quoi diable

s’avise-t-il ? Se moque-t-il du monde ? Et l’amour

a-t-il été fait pour des gens bâtis comme lui ?

Cléante : Il a fallu, pour mes péchés, que cette

passion lui soit venue en tête.

La Flèche : Mais par quelle raison lui faire un

mystère de votre amour ?

Cléante : Pour lui donner moins de soupçon, et me

conserver, au besoin, des ouvertures plus aisées

pour détourner ce mariage. Quelle réponse t’a-t-on

faite ?

La Flèche : Ma foi, Monsieur, ceux qui

empruntent sont bien malheureux ; et il faut

essuyer d’étranges choses, lorsqu’on en est réduit à

passer, comme vous, par les mains des fesse-

matthieux.

Cléante : L’affaire ne se fera point ?

La Flèche : Pardonnez-moi. Notre maître Simon,

le courtier qu’on nous a donné, homme agissant et

plein de zèle, dit qu’il a fait rage pour vous, et il

assure que votre seule physionomie lui a gagné le

cœur.

Cléante : J’aurai les quinze mille francs que je

demande ?

La Flèche : Oui ; mais à quelques petites

conditions qu’il faudra que vous acceptiez, si vous

avez dessein que les choses se fassent.

Molière, L’avare (1668)

Costume traditionnel pour le

rôle d’Arlequin dans la

commedia dell’arte (genre de

théâtre populaire italien)

Séquence 2 : Le jeu de l’amour et du hasard

Lectures complémentaires : D. article Mariage de L’Encyclopédie

E. L’île des esclaves, Marivaux

F. article Egalité de L’Encyclopédie

Document D :

Toute personne n’est pas par sa propre volonté,

et indépendamment du consentement de toute autre, en

droit de se marier. Autrefois les esclaves ne pouvaient

se marier sans le consentement de leurs maîtres, et

aujourd’hui, dans les états bien policés, les enfants ne

peuvent se marier sans le consentement de leurs parents

ou tuteurs, s’ils sont mineurs, ou sans l’avoir requis,

s’ils sont majeurs. […]

Quels inconvénients si fâcheux a donc produit

dans la Grande-Bretagne, jusqu’à présent, cette liberté

des mariages, qu’on ne puisse supporter ? des

disproportions de naissance et de fortunes dans l’union

des personnes ? Mais qu’importent les mésalliances

dans une nation où l’égalité est en recommandation, où

la noblesse n’est pas l’ancienneté de la puissance, où

les grands honneurs ne sont pas dûs privativement à

cette naissance, mais où la constitution veut qu’on

donne la noblesse à ceux qui ont mérité les grands

honneurs ; l’assemblage des fortunes les plus

disproportionnées n’est-il pas de la politique la

meilleure et la plus avantageuse à l’état ? C’est

cependant ce vil intérêt peut-être, qui, plus que

l’honnêteté publique, plus que les droits des pères sur

leurs enfants, a si fort insisté pour anéantir cette liberté

des mariages : ce sont les riches plutôt que les nobles

qui ont fait entendre leurs imputations ; enfin, si l’on

compte quelques mariages que l’avis des parents eût

mieux assortis que l’inclination des enfants (ce qui est

presque toujours indifférent à l’état), ne sera-ce pas un

grand poids dans l’autre côté de la balance, que le

nombre des mariages, que le luxe des parents, le desir

de jouir, le chagrin de la privation, peut supprimer ou

retarder, en faisant perdre à l’état les années précieuses

et trop bornées de la fécondité des femmes ?

Article « Mariage » de L’Encyclopédie par Diderot et d’Alembert

(1751 - 1772)

Document E :

Iphicrate : Eh ! ne perdons point de temps ; suis-moi : ne

négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis

perdu ; je ne reverrai jamais Athènes, car nous sommes dans

l'île des Esclaves.

Arlequin : Oh ! oh ! qu'est-ce que c'est que cette race-là ?

Iphicrate : Ce sont des esclaves de la Grèce révoltés contre

leurs maîtres, et qui depuis cent ans sont venus s'établir dans

une île, et je crois que c'est ici : tiens, voici sans doute

quelques-unes de leurs cases ; et leur coutume, mon cher

Arlequin, est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent, ou de

les jeter dans l'esclavage.

Arlequin : Eh ! chaque pays a sa coutume ; ils tuent les

maîtres, à la bonne heure ; je l'ai entendu dire aussi, mais on dit

qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi.

Iphicrate : Cela est vrai.

Arlequin : Eh ! encore vit-on.

Iphicrate : Mais je suis en danger de perdre la liberté, et peut-

être la vie : Arlequin, cela ne te suffit-il pas pour me plaindre ?

Arlequin, prenant sa bouteille pour boire. : Ah ! je vous plains

de tout mon cœur, cela est juste.

Iphicrate : Suis-moi donc.

Arlequin siffle. : Hu, hu, hu.

Iphicrate : Comment donc ! que veux-tu dire ?

Arlequin, distrait, chante. : Tala ta lara.

Iphicrate : Parle donc, as-tu perdu l'esprit ? à quoi penses-tu ?

Arlequin, riant. : Ah, ah, ah, Monsieur Iphicrate, la drôle

d'aventure ! je vous plains, par ma foi, mais je ne saurais

m'empêcher d'en rire.

Iphicrate, à part les premiers mots. : (Le coquin abuse de ma

situation ; j'ai mal fait de lui dire où nous sommes.) Arlequin, ta

gaieté ne vient pas à propos ; marchons de ce côté.

Arlequin : J'ai les jambes si engourdies.

Iphicrate : Avançons, je t'en prie.

Arlequin : Je t'en prie, je t'en prie ; comme vous êtes civil et

poli ; c'est l'air du pays qui fait cela.

L’île des esclaves, Marivaux ( 1725)

Document F :

De ce principe de l’égalité naturelle des hommes, il résulte plusieurs conséquences. Je parcourrai les principales.

1°. Il résulte de ce principe, que tous les hommes sont naturellement libres, et que la raison n’a pû les rendre

dépendants que pour leur bonheur.

2°. Que malgré toutes les inégalités produites dans le gouvernement politique par la différence des conditions, par la

noblesse, la puissance, les richesses, etc. ceux qui sont les plus élevés au-dessus des autres, doivent traiter leurs

inférieurs comme leur étant naturellement égaux, en évitant tout outrage, en n’exigeant rien au-delà de ce qu’on leur

doit, et en exigeant avec humanité ce qui leur est dû le plus incontestablement.

3°. Que quiconque n’a pas acquis un droit particulier, en vertu duquel il puisse exiger quelque préférence, ne doit rien

prétendre plus que les autres, mais au contraire les laisser jouir également des mêmes droits qu’il s’arroge à lui-même.

4°. Qu’une chose qui est de droit commun, doit être ou commune en jouissance, ou possédée alternativement, ou

divisée par égales portions entre ceux qui ont le même droit, ou par compensation équitable et reglée ; ou qu’enfin si

cela est impossible, on doit en remettre la décision au sort : expédient assez commode, qui ôte tout soupçon de mépris

et de partialité, sans rien diminuer de l’estime des personnes auxquelles il ne se trouve pas favorable.

Enfin pour dire plus, je fonde avec le judicieux Hooker sur le principe incontestable de l’égalité naturelle, tous les

devoirs de charité, d’humanité, et de justice, auxquels les hommes sont obligés les uns envers les autres ; et il ne serait

pas difficile de le démontrer.

Article « Egalité » de L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par Diderot et d’Alembert (1751 - 1772)

Séquence 2 : Le jeu de l’amour et du hasard

Lectures complémentaires : G. Liaisons dangereuses, Laclos

H. Supplément… Diderot

Document G :

En effet, pour vous autres hommes, les défaites ne sont que des succès de moins. Dans

cette partie si inégale, notre fortune est de ne pas perdre, et votre malheur de ne pas gagner.

Quand je vous accorderais autant de talents qu’à nous, de combien encore ne devrions-nous pas

vous surpasser, par la nécessité où nous sommes d’en faire un continuel usage !

Supposons, j’y consens, que vous mettiez autant d’adresse à nous vaincre que nous à

nous défendre ou à céder, vous conviendrez au moins qu’elle vous devient inutile après le

succès. Uniquement occupé de votre nouveau goût, vous vous y livrez sans crainte, sans

réserve : ce n’est pas à vous que sa durée importe.

En effet, ces liens réciproquement donnés et reçus, pour parler le jargon de l’amour,

vous seul pouvez, à votre choix, les resserrer ou les rompre : heureuses encore, si dans votre

légèreté, préférant le mystère à l’éclat, vous vous contentez d’un abandon humiliant, et ne faites

pas de l’idole de la veille la victime du lendemain !

Mais qu’une femme infortunée sente la première le poids de sa chaîne, quels risques

n’a-t-elle pas à courir, si elle tente de s’y soustraire, si elle ose seulement la soulever ? Ce n’est

qu’en tremblant qu’elle essaie d’éloigner d’elle l’homme que son cœur repousse avec effort.

S’obstine-t-il à rester, ce qu’elle accordait à l’amour, il faut le livrer à la crainte : Ses bras

s’ouvrent encore quand son cœur est fermé. Sa prudence doit dénouer avec adresse, ces mêmes

liens que vous auriez rompus. A la merci de son ennemi, elle est sans ressource, s’il est sans

générosité ; et comment en espérer de lui, lorsque, si quelquefois on le loue d’en avoir, jamais

pourtant on ne le blâme d’en manquer ?

Lettre LXXXI de La Marquise de Merteuil au Vicomte de Valmont,

Les liaisons dangereuses, Choderlos de Laclos (1782)

Document H :

« Permettez moi, Messieurs, de vous adresser quelques mots. Je suis une fille malheureuse et pauvre, je n'ai pas le

moyen de payer des avocats pour prendre ma défense, et je ne vous retiendrai pas longtemps. Je ne me flatte pas que

dans la sentence que vous allez prononcer vous vous écartiez de la loi ; ce que j'ose espérer, c'est que vous daignerez

implorer pour moi les bontés du gouvernement et obtenir qu'il me dispense de l'amende. Voici la cinquième fois que je

parais devant vous pour le même sujet ; deux fois j'ai payé des amendes onéreuses, deux fois j'ai subi une punition

publique et honteuse parce que je n'ai pas été en état de payer. Cela peut être conforme à la loi, je ne le conteste point ;

mais il y a quelquefois des lois injustes, et on les abroge ; il y en a aussi de trop sévères, et la puissance législatrice

peut dispenser de leur exécution. J'ose dire que celle qui me condamne est à la fois injuste en elle-même et trop sévère

envers moi. Je n'ai jamais offensé personne dans le lieu où je vis, et je défie mes ennemis, si j'en ai quelques-uns, de

pouvoir prouver que j'ai fait le moindre tort à un homme, à une femme, à un enfant. Permettez-moi d'oublier un

moment que la loi existe, alors je ne conçois pas quel peut être mon crime ; j'ai mis cinq beaux enfants au monde, au

péril de ma vie, je les ai nourris de mon lait, je les ai soutenus de mon travail ; […] Je consentis à la première et seule

proposition qui m'en ait été faite ; j'étais vierge encore ; j'eus la simplicité de confier mon honneur à un homme qui

n'en avait point ; il me fit mon premier enfant et m'abandonna. Cet homme, vous le connaissez tous : il est actuellement

magistrat comme vous et s'assied à vos côtés ; j'avais espéré qu'il paraîtrait aujourd'hui au tribunal et qu'il aurait

intéressé votre pitié en ma faveur, en faveur d'une malheureuse qui ne l'est que par lui ; alors j'aurais été incapable de

l'exposer à rougir en rappelant ce qui s'est passé entre nous. Ai je tort de me plaindre aujourd'hui de l'injustice des

lois ? La première cause de mes égarements, mon séducteur, est élevé au pouvoir et aux honneurs par ce même

gouvernement qui punit mes malheurs par le fouet et par l'infamie. On me répondra que j'ai transgressé les préceptes

de la religion ; si mon offense est contre Dieu, laissez-lui le soin de m'en punir ; vous m'avez déjà exclue de la

communion de l'église, cela ne suffit-il pas ? Pourquoi au supplice de l'enfer, que vous croyez m'attendre dans l'autre

monde, ajoutez-vous dans celui-ci les amendes et le fouet ? Pardonnez, Messieurs, ces réflexions ; je ne suis point un

théologien, mais j'ai peine à croire que ce me soit un grand crime d'avoir donné le jour à de beaux enfants que Dieu a

doués d'âmes immortelles et qui l'adorent. Si vous faites des lois qui changent la nature des actions et en font des

crimes, faites-en contre les célibataires dont le nombre augmente tous les jours, qui portent la séduction et l'opprobre

dans les familles, qui trompent les jeunes filles comme je l'ai été, et qui les forcent à vivre dans l'état honteux dans

lequel je vis au milieu d'une société qui les repousse et qui les méprise. Ce sont eux qui troublent la tranquillité

publique ; voilà des crimes qui méritent plus que le mien l'animadversion des lois. »

Polly Baker dans le Supplément au voyage de Bougainville, Diderot (1170)

Document I :

Note d’intention

Pourquoi Le Jeu de l’amour et du hasard est-il un des plus grands succès de Marivaux, sa pièce la plus

montée à la Comédie-Française ? Parce qu’elle est drôle, en apparence bourgeoise et légère ? Où est l’amour dans

cette pièce ? Quelle est la part du hasard ?

Comme dans tous les grands textes, sous son apparence ludique, s’expriment des questions profondes,

fondamentales et toujours contemporaines.

La jeune fille Silvia a peur des hommes. Elle s’est forgé son opinion à travers les quelques exemples

qu’elle connaît de voisines malheureuses en amour. Son père ayant invité un prétendant nommé Dorante, elle va

prendre la place de sa servante Lisette, pour mieux observer le jeune homme, qui de son côté a eu, comme par

hasard, la même idée !

Et nous nous retrouvons en plein carnaval ; les valeurs s’inversent, le valet bastonne son maître, l’humilie,

se rit de lui, sans qu’il ne puisse rien dire.

Ce qui m’intrigue, c’est la part de spontanéité des valets : si je me mets à la place d’Arlequin ou de Lisette,

les deux seront persuadés de séduire une richissime personne d’une classe sociale infiniment supérieure à la leur.

Et si cette union se concrétise, ils seront à l’abri non plus dans le jeu, mais dans la vraie vie !...

Silvia sera troublée et blessée dans sa chair de se sentir tomber amoureuse d’un valet, en fait Dorante

déguisé en Bourguignon. Pourquoi ? La raison liée à la condition sociale peut-elle l’emporter sur le sentiment ?

Est-ce à l’état naturel que nous sommes contraints de n’aimer que des personnes de notre « monde » ? Et pourquoi

fait-elle subir à Dorante au IIIe acte, alors qu’elle sait désormais qui il est, l’épreuve de se déclarer à la domestique

qu’il croit qu’elle est, sachant ce que cela implique pour lui comme renoncement ? Et elle le regarde souffrir,

comme le père regardera sa fille pleurer, prise au piège de son propre stratagème…

Il ressort de cette fable un esprit de conte cruel, où finalement la grenouille était bel et bien un beau prince

charmant. Les costumes sont conçus par le créateur Werner Strub, lauréat de l’anneau Reinhart 2000.

Comme François Simon et Philippe Mentha, les fondateurs du Théâtre de Carouge, je me réjouis de

revisiter de grands textes du répertoire, et en les questionnant, de faire exploser leur force poétique !

Jean Liermier

Document J :

Lisette, Silvia et Dorante. Acte II, scène 6 – mise en scène de Jean Liermier

Séquence 2 : Le jeu de l’amour et du hasard

Lectures complémentaires : I. note d’intention de Jean Liermier

J. mise en scène de Jean Liermier

1

/

5

100%