Introduction : Les concepts de gouvernance et de - Sen

Introduction : Les concepts de gouvernance et de

développement humain durable et leur genèse

Dans les années 90, très peu de concepts ont suscité autant de discussions et de

controverses, que ceux de «développement humain durable et de bonne gouvernance».

Aujourd’hui, ils ont totalement investi (envahi) le champs de l’analyse économique, politique

et sociale. Non seulement, ils sont présentés comme des critères de bonne gestion qui ouvrent

plus facilement l’accès à certaines ressources des institutions internationales de financement

du développement mais progressivement ils sont déclinés comme éléments d’une probable

conditionnalité dans les relations futures de partenariat avec certains bailleurs de fonds.

Malgré ce rôle clef, ils continuent de susciter beaucoup de débats pas seulement dans le

monde académique mais aussi dans d’autres secteurs d’opinion de la société civile. Cette

importance appelle un certain nombre de clarifications sur la manière dont ces concepts

opèrent dans des économies traversées par de graves crises et qui s’engagent dans des

processus très amples de réformes économiques, politiques et sociales. C’est le cas

notamment du Sénégal qui entreprend depuis une trentaine d’années son redressement

économique et financier à travers une séries de programmes d’ajustement structurel.

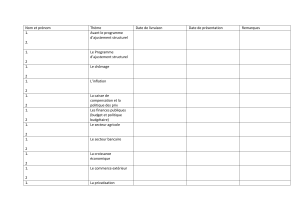

L’objectif de ce Rapport National vise à produire un document de référence sur la

gouvernance et le développement humain durable en fournissant une base empirique et

conceptuelle permettant de faire progresser la réflexion sur ces questions. C’est pourquoi

l’option prise et de fournir de manière structurée, le maximum de données et d’informations

susceptibles d’éclairer les situations et d’alimenter le débat national sur les questions

impliquées par la gouvernance et le développement humain durable au Sénégal.

Au paravent, sans entrer dans les débats sur les concepts de développement humain et

de bonne gouvernance, il importe de préciser leur contour pour mieux cerner les réalités q’ils

couvrent réellement.

1°) La notion de développement humain.

En l’espace de dix ans, le PNUD à travers ses Rapports mondiaux sur le

développement humain, a réussi à replacer l’être humain au cœur des débats de la société et

des voix s’élèvent de plus en plus pour réfléchir, et systématiser une approche aussi féconde

et difficile à cerner que le développement humain durable (DHD).

En mettant au centre la croissance économique, la modernisation de nos sociétés

s’accompagne de toutes sortes d’exclusions. Les rapports de pouvoir économique ont

surclassé les préoccupations de bien-être. Et comme le progrès scientifique et technique refuse

le retour en arrière, il faut explorer de nouvelles approches qui puissent entraîner la

mobilisation de tous les secteurs de la société. Cela aura une conséquence sur les réformes qui

permettront une meilleure prise en compte du surplus de richesse créée et faciliteront un large

consensus social par le biais du jeu démocratique. Alors le débat sur le mode de répartition et

de redistribution des richesses se fera sur des bases claires et saines.

Ce sont donc toutes les institutions, les structures, les comportements et les conduites

qui doivent être remis sur le chantier en vue de replacer l’être humain au centre des

préoccupations, en s’attachant à sa dignité comme sujet multidimensionnel et non pas en

simple objet. Autrement dit, c’est l’environnement en entier qu’il faut réajuster à la réalité

humaine. Il apparaît clairement qu’il a fallu au PNUD, un recentrage assez conséquent et une

séparation d’avec les balises du cadre de référence dominant pour s’élever, se hisser et

promouvoir le concept du développement humain durable.

Le concept se définit comme étant un mode de développement qui ne se contente pas

de susciter une croissance économique mais qui en répartit équitablement les fruits, qui

régénère l’environnement au lieu de le détruire et qui permet aux acteurs de s’affirmer et

d’avoir une influence sur les cours de leur existence au lieu de subir ou alors d’être

marginalisés. Il donne la priorité aux pauvres et élargit l’éventail de leurs possibilités et de

leur choix.

Il devient évident qu’à l’orée du troisième millénaire, il est important d’apprécier un

mode d’organisation sociale par sa capacité à allonger une vie, à fournir l’accès au savoir, à

offrir une bonne santé et à renforcer la participation des populations aux prises de décision qui

engagent leur avenir. De telles préoccupations font l’objet de mesures et d’estimations

quantitatives inscrites et traduites à travers différentes indices synthétiques.

Fondamentalement, une pareille approche remet en question les idéologies, les

mythes, les thèses longtemps présents dans nos sociétés. Dès lors, plus qu’une simple notion,

le DHD structure un paradigme. Il fait référence à un système complet de modèles : modèles

de production, modèles de répartition, modèles d’institutionnalisation, modèles de socialisation. Plus

succinctement, il gravite autour d’une série de paramètres qu’on peut ramener à quatre ; la

productivité, la durabilité, l’équité sociale et la maîtrise par les hommes de leur destin.

Par ailleurs, il convient de reconnaître qu’un tel paradigme est plus vaste que les

théories classiques du développement économique, jusqu’ici connues :

◊les modèles de croissance endogène ou autres qui mettent l’accent sur les facteurs de

production et leur articulation dans des fonctions de production réduisent en vue de

l’accroissement pendant une période d’une grandeur de dimension comme le PIB ou le

PNB ;

◊les théories du “Welfare Economics” qui considèrent des usagers et des bénéficiaires de

biens collectifs sans pour autant s’interroger sur leur valorisation en tant qu’acteurs de base

des processus décisionnels ; et

◊la perspective de biens essentiels se penche sur les démunis au mépris de l’expansion des

capacités et des opportunités qui s’offrent aux hommes.

Toutes ces théories ont chacune une faiblesse manifeste tandis que celle du Développement

humain, tire sa légitimité dans une philosophie universaliste, en cela qu’elle se fonde sur le

refus de toute forme d’injustice, d’exclusion et de discrimination. Avec elle aujourd’hui, un

recentrage symptomatique s’est opéré autour de la priorité aux pauvres et de l’élargissement

de leur liberté de choix et leur décision.

En définitive, il s’avère que les deux termes développement humain durable et bonne

gouvernance sont complémentaires et qu’ils n’entretiennent aucune relation d’exclusion.

Mieux, la bonne gouvernance est une condition sine qua none du DHD. La poursuite du

DHD, comme objectif ultime de l’action humaine suppose dès lors le réaménagement de la

manière de gouverner.

2°) La notion de bonne gouvernance

Cela fait une bonne dizaine d’années que le concept de « Bonne gouvernance » a fait

irruption dans le domaine du développement. La notion est apparue en 1989, dans une étude

de la banque mondiale. Elle n’a cessé, depuis , d’être évoquée dans les publications des

chercheurs, les injonction des bailleurs de fonds ou les discours des gouvernements. Comment

expliquer pareil succès aussi rapide ? Pour qu’un concept soit aussi rapidement popularisé

par des milieux aussi divers, il faut qu’il réponde précisément à des préoccupations centrales

du système dont il est issu. On serait donc tenté de croire que l’apparition de la gouvernance

correspond à un changement de paradigme dans la problématique du développement. Il

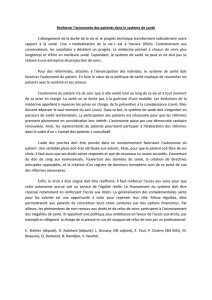

s’agissait à l’époque, pour les promoteurs des programmes d’ajustement structurel (PAS), de

corriger l’approche « économiciste » de ces programmes et de mettre davantage l’accent sur

l’importance de leur environnement normatif et institutionnel.

Dans les années 90, la dislocation de certains Etats - tant en Afrique qu’en Europe de

l’Est- ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des PAS, ont conduit la

Banque mondiale è redécouvrir la dimension institutionnelle du marché, déjà très présente

chez Adam SMITH On s’est alors enthousiasmé pour les questions touchant au bon

fonctionnement des institutions. L’enjeu consistait à trouver les moyens de faire fonctionner

efficacement les mécanismes de marché, donc d’éliminer les dernières rigidités qui auraient

pu gêner l’ajustement de l’offre et de la demande par les prix. C’est dans un tel contexte,

caractérisé par le regain de vigueur de la théorie institutionnelle du marché et la défiance

persistante vis-à-vis d’une gestion gouvernementale jugée responsable de la crise, que la

Banque mondiale a recouru pour la première fois au concept de bonne gouvernance. Les

distorsions qui caractérisent le fonctionnement des marchés ne pouvaient avoir qu’une

origine, à savoir : les décisions des arbitraires et imprévisibles des Etats. Responsabilité,

transparence, décentralisation et participation, autant de concepts dont l’application n’a

concerné qu’un seul acteur : l’Etat.

Le concept a été par la suite affiné par de nombreuses institutions internationales et

partenaires au développement ( PNUD, Banque Mondiale, OCDE, …).comme cela apparaît

dans l’encadré qui suit :

Encadré 1 : Différentes définitions du concept de gouvernance

Agence Canadienne de Développement International (ACDI) : l’ACDI utilise les termes

«bon gouvernement» ou «saine gestion des affaires publiques» pour désigner la façon dont

un gouvernement gère les ressources sociales et économiques d’un pays. Le bon

gouvernement (ou la saine gestion des affaires publiques) désigne un exercice du pouvoir, à

divers échelons du gouvernement, qui soit efficace, intègre, équitable, transparent et

comptable de l’action menée.

Banque Asiatique de Développement : Pour la Banque Asiatique de Développement, la

gouvernance réfère à l’environnement institutionnel dans lequel les citoyens interagissent

entre eux et avec les agences gouvernementales. Même si les aspects reliées aux politiques

sont importants pour le développement, le concept de bonne gouvernance tel que définie

par la Banque aborde essentiellement les ingrédients reliés à une gestion efficace. La

Banque perçoit la gouvernance comme un synonyme de gestion du développement efficace.

Banque Inter-américaine de Développement : La Banque Inter-américaine de

développement est concernée par les aspects économiques de la gouvernance et la capacité

de mise en œuvre de l’appareil gouvernemental. Ceci implique la modernisation du

gouvernement et le renforcement de la société civile, la transparence, l’équité sociale, la

participation et l’égalité des sexes.

Banque Mondiale : La Banque Mondiale définit la gouvernance comme la manière dont le

pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays, et

dans un but de développement. Cette définition fait ressortir les trois axes de la

gouvernance à savoir : la forme du régime politique, la manière dont l’autorité est exercée

dans la gestion d’un pays, et la capacité du gouvernement à déterminer et appliquer les

politiques.

Comité d’aide au développement de l’Organisation de Coopération et de Développement

Economiques (OCDE – CAD). Le CAD utilise une définition de la gouvernance qui rejoint

celle de la Banque mondiale, et qui désigne «l’exercice du pouvoir politique, ainsi que d’un

contrôle dans le cadre de l’administration des ressources de la société aux fins du

développement économique et social».

Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). Pour le PNUD, il faut

entendre par gouvernance, l’exercice d’une autorité politique (la formulation de

politiques), économique (la prise de décisions à caractère économique) et administrative

(la mise en œuvre de politiques) aux fins de gérer les affaires d’un pays. Suivant cette

définition, la gouvernance repose sur des mécanismes, des processus et des institutions qui

permettent aux citoyens et aux groupes d’exprimer des intérêts de régler des litiges et

d’avoir des droits et obligations. Le PNUD a de plus, cerné les trois paliers de

gouvernances, à savoir l’Etat qui créée un environnement politique et légal propice ; le

secteur privé qui crée emplois et revenus, et la société civile qui facilite l’interaction

politique et sociale.

Il apparaît alors que la gouvernance renvoie pour certains à une amélioration de la

gestion du secteur public ; une responsabilité économique ; la prédictibilité et l’autorité de la

loi et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Pour d’autres, elle signifie «bon

gouvernement» caractérisé par les vertus de responsabilité, de légitimité et de compétence

(Banque Mondiale, 1989 ; ODA, 1993). La gouvernance est également explicitement

rattachée à la démocratie (USAID, 1991). Cependant, une autre tentative visant à synthétiser

la définition renvoie à la gouvernance en tant qu’exercice de l’autorité politique, économique

et administrative dans la gestion des affaires nationales à tous les niveaux (PNUD, 1997).

Appuyée sur trois concepts clefs : la responsabilité, la décentralisation et la transparence, la

bonne gouvernance a donc consisté dans une sorte de « juridicisation » de l’action publique.

Depuis son apparition la notion de bonne gouvernance est étroitement liée à la

recherche de solutions à la crise de l’Etat avec, cependant, des variantes selon les priorités des

organisations intervenant dans l’octroi et la gestion de l’aide internationale. Or, aujourd’hui,

deux principales conceptions de l’Etat émergent :

1°) la vision jacobine, inspirée de ROUSSEAU, qui repose sur une conception

utopique du pouvoir politique et de la vie démocratique, autrement dit sur un postulat général

de bienveillance des hommes politiques et de l’administration. Cette conception est

caractérisée par l’absence des incitations monétaires et de sanction ;

2°) la conception inspirée de MONTESQUIEU, qui consacre la non bienveillance des

gouvernements et prend compte, à cet effet, l’influence des groupes d’intérêt. L’organisation

de l’Etat est repensée en terme de contre pouvoirs.

La plus ou moins bonne gouvernance étant indéniablement liée à la forme

d’organisation de l’Etat, force est de reconnaître que le modèle jacobin, utile à une certaine

époque, est devenu inadapté voire inefficace à cause essentiellement de la complexité de la

société et de l’économie. Or, les pays africains semblent prisonniers de la vision jacobine dont

ils ont hérité de colonisation française et qui devient un véritable vecteur de corruption

Les institutions internationales sont elles aussi prisonnières de cette vision jacobine.

Les politiques d’ajustement dont elles préconisent l’application prônent une réduction des

salaires réels – déjà très bas – dans la fonction publique, mettent en place des incitations au

départ volontaire des fonctionnaires, incitations dont profitent les employés de l’Etat les plus

dynamiques qui peuvent saisir les opportunités des conditions de travail plus favorables qui

leur sont offertes hors de la fonction publique (le secteur privé).

La théorie du choix public, et la nouvelle économie publique dont elle fournit une

marque,ypothèse que les décideurs politiques ne sont guidés que par la poursuite de l’intérêt

général. En lieu et place de cette vision platonique, la théorie du choix public insiste sur le fait

que ces décideurs, comme on le suppose dans la théorie économique standard, se comportent

comme «l’homo-économicus» : ils maximisent leur bien être économique personnel.

Sans doute, il serait excessif d’aller jusqu’au bout de la logique de la nouvelle

économie politique qui déboucherait sur ce que Jagdish Bhagwati 1989 a appelé «le paradoxe

du déterminisme » (paradox determinacy). Si les politiciens et les bureaucrates déterminent

leurs actions dans le but de maximiser leur bien être personnel, alors l’analyse normative n’a

aucune chance d’influencer la politique.

Il faut s’interroger sur les conditions préalables à la mise en place des politiques de

bonne gouvernance qui sont dans une large mesure liées à l’application des politiques

économiques profondes dont l’Afrique a besoin. En effet, le schéma de la bonne gouvernance

est appliqué aux pays en développement en général et à l’Afrique en particulier sous

l’instigation des partenaires au développement et des institutions internationales. Des efforts

louables sont entrepris en Afrique pour mettre en œuvre la bonne gouvernance ; ils sont

orientés vers plus de participation, de responsabilité, de décentralisation et de transparence.

De nombreux programmes visant à étendre le champ de la responsabilité publique (politique

ou administrative) ont été mis en œuvre ces dernières années. Les donateurs ont voulu, tout à

la fois, rapprocher les décisions du lieu de leur mise en œuvre et accroître la soumission au

droit des autorités publiques et ce tant au niveau local que national, à travers la

décentralisation le contrôle de légalité qui l’accompagne, comme par le truchement de

mesures tendant à renforcer l’indépendance de la justice. Ils ont cherché à obtenir une plus

grande transparence, via l’appui aux médias indépendants, la publication des procédures de

passation des marchés publics, ou l’appui à la création de structures d’observation des

élections. L’ensemble de ces stratégies a contribué à promouvoir et à renforcer l’Etat de droit,

support essentiel de la bonne gouvernance.

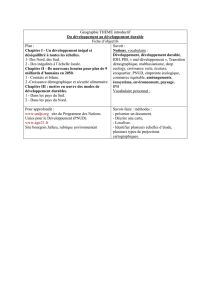

En définitive, il s’avère à l’analyse que les deux termes développement humain

durable et bonne gouvernance sont complémentaires et n’entretiennent aucune relation

d’exclusion. Mieux, la bonne gouvernance est une condition sine qua none du DHD. La

poursuite du DHD, comme objectif ultime de l’action humaine suppose dès lors le

réaménagement de la manière de gouverner. Elle va alors se présenter sous 4 volets à partir

desquels, il devient possible d’évaluer les performances de chaque pays ; le volet politique qui

concerne la participation au processus électoral ainsi les procédures qui orientent ces

élections, un volet institutionnel relatif à l’existen,ce te les performances des institutions, un

volet économique et un volet social.

Le volet institutionnel constitue aujourd’hui un enjeu important de la recherche et un

volet déterminant de la bonne gouvernance. Comprises comme des ensembles complexes de

normes, de règles et de comportements, les institutions sont conçues pour des fins collectives.

C’est pourquoi, elles sont souvent assimilées à des organisations c’est-à-dire des unités de

coordination ayant des frontières identifiables et fonctionnant de façon relativement continue

en vue d’atteindre des objectifs partagés par les divers acteurs de la vie économique, politique

et sociale. L’Etat et son administration, les marchés et les ONG sont au cœur même du

dispositif institutionnel. Quelles sont leur composition et leurs principales missions

particulièrement dans les réformes économiques et politiques ? Le volet institutionnel

comprend les éléments suivants : la création d’une commission électorale indépendante ;

l’existence d’un médiateur ; l’auditeur général ; la direction des crimes économiques et de la

corruption ; la commission des droits humains ; une autorité indépendante pour les médias ;

l’existence d’une société civile active, etc. Cependant, le simple fait de créer ces institutions

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%