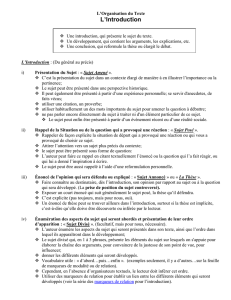

Méthodologie de la dissertation

Méthodologie de la dissertation

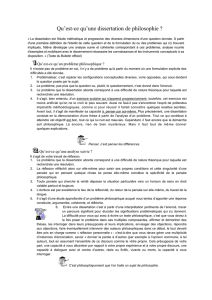

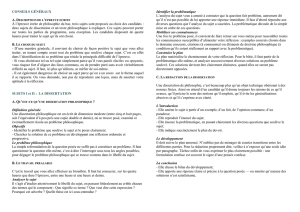

Si l’on fait des dissertations dans d’autres disciplines que la philosophie, en dépit de quelques

points communs, il convient de commencer par ‘‘oublier’’ pour ainsi dire les méthodes

préconisées dans ces disciplines.

La dissertation philosophique est un exercice de réflexion à la fois personnelle et

informée :

— personnelle parce qu’il s’agit de réfléchir par soi-même dans le but de répondre à la

question posée ;

— informée parce qu’il s’agit, à partir de sa réflexion, de retrouver des auteurs de

philosophie, de nourrir ses propos de référence à des auteurs, c’est-à-dire à des éléments de

doctrines.

Cette double exigence dessine les deux écueils qu’il ne faut pas manquer d’éviter :

— le premier consiste à simplement faire étalage de connaissances tenues pour

philosophiques ;

— le second consiste à ne faire aucune allusion à des connaissances précises.

La dissertation de philosophie n’est donc ni une conversation savante, ni un monologue

indigent : elle est une discussion qui requiert qu’on la rende possible. Elle consiste dans la

mise en évidence, l’articulation problématique, la présentation détaillée et la résolution de

problèmes impliqués par un énoncé.

Règle d’or : avant de rédiger au propre, écrire au brouillon, et avant d’écrire au brouillon,

REFLECHIR, c’est-à-dire se donner le temps de la réflexion !!!

I. La réflexion.

1. Bien lire l’énoncé .

Il convient d’abord de bien lire l’énoncé qui est proposé, de se demander ce qui, en lui,

conditionne le reste – en effet, l’énoncé trouve son sens, non pas tant dans les notions qu’il

contient que dans l’orientation que lui donne sa forme syntaxique.

. Si l’énoncé se présente sous la forme d’une question, le tout est de savoir apprécier le

caractère problématique de celle-ci, question qui, parce qu’elle lie des notions mises en relation

par un groupe verbal, nous invite à réfléchir à cette relation, à son existence et à sa nature.

Une chose est ici à proscrire : répondre immédiatement à la question. En effet, ce serait

confondre une question avec un problème – les deux termes ne sont pas synonymes, nous

allons y revenir…

. Si l’énoncé se présente sous la forme d’une combinaison de notions – ’’vouloir et pouvoir’’,

‘‘égalité et liberté’’, etc. -, il s’agit, non pas d’étudier simplement les notions impliquées, mais

d’en sonder dès le départ les implications, autrement dit d’envisager et de questionner les

différents types de rapport possibles entre ces dernières. Ainsi, dans ‘‘vouloir et pouvoir’’, cette

relation de coordination proposée est-elle basée sur un lien :

— d’identité,

— d’analogie,

— d’opposition (contrariété/contradiction),

— de fondation (antériorité chronologique, logique ou métaphysique) ,

— de dépendance, d’influence,

— de causalité (linéaire ou réciproque),

— de condition (facilitante, nécessaire, suffisante),

— de complémentarité,

— d’inclusion, d’exclusion,

— de finalité,

— …,

— voire un non-lien ?

En outre, il est bon de repérer les différents domaines – politique, économique,

mathématique, esthétique, moral, etc. — au sein desquels ces notions prennent sens.

. Si l’énoncé se présente sous la forme d’une seule notion – ’’La représentation’’, ‘‘Juger’’,

‘‘Douter’’, etc. -, il faut se prémunir d’emblée contre la tentation d’enfermer trop vite le sens du

mot en présence dans un registre strictement philosophique.

Avant d’être un concept – i.e une idée générale dont la définition est modifiée, amendée,

voire créée de toutes pièces par un auteur en fonction d’un problème et d’un cadre

argumentatif déterminés -, un mot est d’abord une notion – i.e est une idée générale de l’usage

courant ou de l’histoire des idées — et possède toujours déjà un univers sémantique qui lui est

propre.

Quand une seule notion est donnée, il convient de le transcrire de manière interrogative –

’’qu’est-ce que la représentation ?’’, ‘‘qu’est-ce que juger ?’’, etc. -, l’énoncé invitant à adopter

comme axe problématique la recherche d’une définition exhaustive, non contradictoire et

synthétique de la notion, en recourant à ses différents niveaux de signification.

2. Transformer le sujet en une interrogation.

Qu’il soit déjà sous la forme d’une question ou non, il faut donc toujours transformer le

sujet en une interrogation portant sur ce qu’on nous demande de penser. Il s’agit de reformuler

le sujet à sa façon pour se l’approprier.

3. Se demander pourquoi cette question nous est posée et problématiser le sujet.

Au regard d’un sujet, il est bon de se demander pourquoi se pose cette question.

→ Exemple de sujet : ”Autrui peut-il m’aider ? “. La réponse immédiate est oui. Pourquoi alors

me pose-t-on cette question ? Quelque chose ne doit pas aller de soi. Et en effet, autrui peut

toujours me conseiller, reste que c’est toujours moi qui au bout du compte ai à choisir et à

assumer la responsabilité de mes choix.

Au regard d’un sujet, il est également bon de se demander ce qui est supposé dans la

question. Il faut se demander quels sont les sous entendus de l’énoncé, ce qu’il faut déjà

admettre pour poser une telle question.

→ Exemple de sujet : “Imaginer, est-ce seulement nier la réalité ?“. Ici, on suppose que

l’imagination est effectivement une négation de la réalité mais que c’est peut-être aussi quelque

chose de plus. Mais est-ce juste, légitime ?

→ Exemple de sujet : “En quoi le langage est-il spécifiquement humain ? “. Ici, on suppose

que le langage est spécifiquement humain et qu’il se différencie donc de la communication

animale. Mais est-ce juste, légitime ?

Il faut bien comprendre que la question elle-même ne fait pas encore problème – qu’elle soit

donnée comme telle dans l’énoncé ou qu’elle soit établie à partir des ou de la notion posée(s)

dans l’intitulé.

En fait, la dissertation de philosophie demande à ce que soit découvert le ou un

problème qui à la fois s’exprime et se dissimule dans une question.

Distinguons question et problème.

Il y a cinq types de questions possibles : les questions d’être, de lieu, de temps, d’ordre et de

cause. On les reconnaît à leur formulation :

— Qui? Que? Quoi? Quel? Lequel? Qu’est-ce? Est-ce que? (Que ç’é qu’ça?!)

Pareille question porte sur l’être, sur l’existence d’un sujet ou d’un objet

— Où? (Où c’é qu’c’é?!)

Pareille question porte sur le lieu, sur l’espace.

— Quand? (C’é quand ç’é que ?!)

Pareille question porte sur le temps.

— Comment? (Comment ç’é que?!)

Pareille question porte sur l’organisation, sur l’ordre, sur l’agencement d’une chose. Elle est

une combinaison de Où? et de Quand? C’est une interrogation esthétique, éthique et/ou

historique.

— Pourquoi? (Pourquoi ? ou Pour quoi?)

Pareille question porte sur la cause, l’origine ou encore le sens, la finalité d’une chose. C’est

sans doute la question la plus troublante puisque la réponse qu’elle peut apporter génère encore

et toujours une nouvelle question : Pourquoi?. Elle ne s’évanouit que devant l’humour et les

limites de notre imagination.

Pareilles questions ne peuvent prendre une forme philosophique que : 1. si leur forme

interrogative rend possible plusieurs réponses crédibles, 2. si elles interrogent la raison à un

niveau de généralité et d’universalité qui concerne tout homme, et 3. si elles s’articulent à des

notions abstraites du langage.

1. Une question qui n’a qu’une seule réponse possible est en effet d’ordre pratique -factuelle,

scientifique, technique ou juridique— ou religieuse -dogmatique, fanatique. A l’opposé, la

question philosophique, comme un entonnoir inversé, débouche sur une ouverture large; elle

permet une perspective étendue, elle est un point de départ, alors que la question d’ordre

pratique ou religieuse mène à un seul point donné, un aboutissement.

2. Une question qui ne concerne qu’un individu ou un seul groupe sort en effet du cadre de

la philosophie puisqu’elle n’est pas universelle. Elle appelle une réponse spécifique -factuelle ou

juridique— qui s’applique à la situation donnée. Ainsi la question de savoir qui je suis peut avoir

une portée philosophique ou non selon qu’elle nous est posée par un douanier -‘’Qui êtes-

vous?’’— ou un philosophe –‘’Qui sommes-nous’’.

3. Si le langage permet l’expression de la pensée, en aucun cas celle-ci lui préexiste. Toute

question ou réflexion philosophique s’exprime donc dans un discours. Mais tout discours n’est

pas nécessairement une pensée philosophique. Tout dépend ici de sa formulation.

Ceci précisé, on s’aperçoit que toutes les questions ne sont pas philosophiques, notamment

celles qui ne renvoient pas à des problèmes comme les questions factuelles, c’est-à-dire les

questions dont la réponse s’obtient par une observation adaptée de la réalité, des faits -‘‘Quelle

heure est-il ? ‘’.

D’autres questions, en revanche, sont l’expression d’un problème : celles qui ne trouvent pas

de réponses satisfaisantes lorsqu’on a recours à l’observation des faits, soit parce que ceux-ci

sont muets sur la question, soit parce qu’ils offrent une multiplicité de réponses contradictoires

-‘‘Tout homme a-t-il droit au respect?’’. Or telles sont précisément les questions philosophiques

et, par conséquent, les sujets de dissertation. C’est justement ce problème qu’il s’agit de

découvrir et d’exposer. Voilà ce que l’on nomme la problématisation.

4. Problématiser.

La problématisation a pour point de départ le sujet-question et pour point d’arrivée la

formulation d’un problème. Mais qu’est-ce qu’un problème ?

Un problème est une contradiction. Qu’est-ce qu’une contradiction ?

Une contradiction consiste en deux propositions qui paraissent vraies, qui peuvent se

défendre par un ou plusieurs arguments, mais qui s’opposent l’une à l’autre de telle sorte que si

l’une est vraie, alors l’autre est fausse. Une contradiction consiste en deux propositions

incompatibles et qui toutefois semblent vraies toutes les deux. Ou alors, une contradiction

consiste en deux propositions contraires qui semblent aussi fausses l’une que l’autre. Or, étant

contraires l’une à l’autre, elles ne devraient pas être fausses toutes les deux.

Dans les deux cas, le problème consiste en cela qu’il est tout aussi impossible de soutenir

simultanément deux idées parce qu’elles sont incompatibles, que d’en adopter une parce que

l’autre semble tout aussi valable, tout aussi vraie.

Exemple : d’un côté, en tant qu’ils sont des hommes justement, tous les hommes ont droit

au respect. D’un autre côté, il semble bien falloir soutenir que certains hommes ont perdu ce

droit en raison de ce qu’ils ont fait. Dès lors, la contradiction est flagrante :

— ou bien tous les hommes, sans aucune exception, ont droit au respect,

— ou bien certains ont perdu ce droit, donc tous n’y ont pas droit.

Ces deux idées ne peuvent pas être soutenues conjointement.

Pour passer de l’un à l’autre, pour passer de la question — ’’Tout homme a-t-il droit au

respect?’’ — au problème – manifeste dans la contradiction -, il n’y a pas vraiment de méthode,

de technique, mais tout au plus des recettes — aussi faut-il ne jamais perdre de vue qu’il est vain

de croire qu’il existe vraiment une technique de la dissertation : ce serait croire qu’il existe une

technique pour penser.

Trois opérations sont toujours nécessaires. Une fois avoir reformulé le sujet, c’est-à-dire une

fois l’avoir transformé en une question s’il ne l’était pas déjà, il s’agit :

— d’analyser et de tenter de définir les termes de la question, tous, sans exception.

Pour cela, se gardant d’associer hâtivement des références aux notions de l’énoncé, il est bon

de commencer l’analyse en laissant toute considération érudite de côté, pour se consacrer

rigoureusement aux notions elles-mêmes, à leurs significations et aux obstacles qui viennent

troubler l’élucidation de leur véritable statut. Il faut s’appuyer sur leur compréhension

commune, sur leur polysémie, afin d’en faire surgir la complexité, les ambiguïtés. Le seul jeu des

acceptions ordinaires permet souvent de nourrir l’interrogation philosophique. Ce n’est alors

que dans le corps du devoir que le recours aux concepts philosophiques deviendra pertinent,

lorsqu’il s’agira de surmonter certaines difficultés impossibles à résoudre sur le terrain du sens

commun. Il s’agit aussi de spécifier la ou les notions en présence, autrement dit il faut dire ce

qu’elles ne sont pas en faisant un travail de voisinage, établissant des liens avec des notions

proches pour mieux les différencier.

— de questionner la question, c’est-à-dire de mettre en place, autour et à propos de l’énoncé,

des questions ordonnées s’enchaînant logiquement ou se déduisant de la question posée. Ce

sont précisément ces questions qui seront examinées dans le corps du devoir et auxquelles on

devra fournir des réponses.

→ Exemple de sujet : “Une société peut-elle se passer de religion?’’

. Sens du sujet : un milieu humain organisé où se trouvent intégrés tous les individus est-il en

mesure d’exister sans l’institution rendant à Dieu hommage et honneurs ?

. Questions centrales que fait naître le sujet : la religion, une structure nécessaire à l’équilibre

des sociétés et des groupes ? La religion ne tend-elle pas à compenser les impuissances et les

manques des groupes humains et des sujets composant ces derniers ? Les hommes peuvent-ils

vivre sans l’infini et l’absolu?

→ Exemple de sujet : “La science peut-elle tenir lieu de sagesse ?“

. Sens du sujet : l’ensemble des connaissances discursives établissant des lois entre les divers

phénomènes peut-il remplacer une conduite juste et raisonnable ou en fournir le modèle ?

. Questions centrales que fait naître le sujet : toute vérité se réduit-elle à la science ? Toute

connaissance autre que scientifique doit-elle être considérée comme un épiphénomène sans

consistance réelle ? La science est-elle en mesure de légiférer sur toutes choses ?

— de choisir le problème fondamental posé par le sujet.

→ Exemple de sujet : “L’avenir doit-il être objet de crainte ?“

. Sens du sujet : la dimension future du temps, qui contient les événements qui ne se sont pas

encore produits, mais adviendront certainement, induit-elle nécessairement, de ce fait,

l’inquiétude et la peur face à un avenir dont l’inconnu peut paraître plein de menaces ?

. Questions centrales que fait naître le sujet : n’y a-t-il pas une dimension contradictoire dans

l’intitulé du sujet lui-même? L’avenir, n’étant pas donné, ne saurait constituer pour nous un

objet réel, lequel est seul, éventuellement, capable de susciter une crainte. L’avenir ne pourrait-il

être aussi bien porteur d’espoir ?

. Problème fondamental : l’avenir, étant lié à mes possibles, ne doit-il pas être, plutôt qu’objet

de crainte, porteur d’angoisse ?

→ Exemple de sujet : “Quelle est la fonction première de l’Etat ?“

. Sens du sujet : quel est le rôle le plus important joué par l’organisme constitué d’institutions

à l’aide desquelles il régule, oriente la société dont il est ainsi l’organe dirigeant ?

. Questions centrales que fait naître le sujet : L’Etat possède-t-il une fonction ou un rôle ? Ne

désigne-t-il pas, au contraire, une entité parasitaire ? L’Etat, contrainte ou organe fonctionnel,

puissance de vie ou réalité mortifère ? Est-il vraiment nécessaire ? Qu’en attend la société dans

son ensemble?

. Problème : l’Etat est-il un obstacle ou un moyen ? Et s’il est un moyen, au service de

qui/quoi fonctionne-t-il ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%