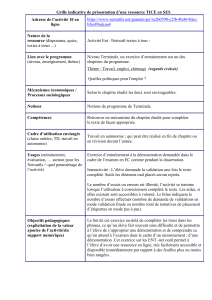

La déréglementation du marché du travail

La déréglementation du marché du travail

Introduction

Depuis 1945, la montée de l’intervention de l’Etat dans l’économie s’est traduite par un net

accroissement de la réglementation. Par l’édition d’un ensemble de règles, juridiques en

général (normes européennes, lois, règlements administratifs …), s’imposant aux acteurs de la

vie économique et sociale, l’Etat pensait à la fois permettre une meilleure régulation de

l’économie que celle assurée par le libre jeu du marché et contribuer ainsi à une plus grande

égalité des citoyens en assurant la protection des plus faibles (salariés , inactifs…).

À la fin des années 1970, les économistes libéraux ont remis en cause cette intervention

réglementaire croissante de l’Etat, revendiquant un mouvement de déréglementation, réponse

nécessaire aux rigidités du marché. Selon eux, la prolifération des règlements édictés par la

bureaucratie étatique émousse les initiatives, étouffe la liberté d’entreprise et entrave le

dynamisme de l’économie de marché.

Sur le plan théorique, la déréglementation est justifiée par l’idée que le marché peut

s’autoréguler sans intervention extérieure. Sur le plan pratique, elle ne se limite pas à la

suppression de règles, elle inclut aussi le déplacement du lieu de production des règles (de

l’Etat aux acteurs sociaux) et le changement de forme des règles (législatives aux relations

contractuelles).

Mise en pratique en France par les différents gouvernements au cours des années 1980, à

commencer par le gouvernement Raymond Barre et sa politique de la rigueur en 1982, la

déréglementation a mené à une plus grande flexibilité et à une certaine transformation du

marché du travail sans pour autant baisser le chiffre du chômage qui atteignait en 2006 les

10%.

Aussi peut-on se demander si la déréglementation avancée par les libéraux est une réponse

efficace pour lutter contre les rigidités du marché du travail et le chômage de masse.

Si l’argumentation libérale et les exemples de réussite semblent accréditer la déréglementation

en tant que réponse appropriée (I), il existe de nombreux effets pervers qui limitent la

déréglementation à une politique idéalisée (II).

Conclusion

La déréglementation semble au final être une réponse possible à la lutte contre le

chômage, mais il faut grandement se méfier de la vision idéalisée des économistes libéraux de

la flexibilité. On se rend en effet compte que celle-ci ne va pas sans contraintes, et que mêmes

ses bienfaits supposés sont largement surestimés.

L’hétérogénéité des caractéristiques institutionnelles des pays ayant connu une baisse du

chômage renforce le scepticisme quant à leur impact global sur le niveau et l’évolution de

l’emploi et du chômage. Les institutions n’ont semble-t-il pas le rôle que les libéraux cherchent à

tout prix à leur attribuer : il ne faut pas perdre de vue que les institutions ne sont pas exogènes

au comportement des agents et donc que chaque architecture institutionnelle est inhérente à un

pays particulier, une société particulière. Il faut donc se méfier des transpositions pures et

simples des modèles de pays étrangers.

Artus propose lui, plutôt que de s’attacher à déréglementer le marché du travail pour relancer

l’emploi, de déréglementer le marché des biens : les résultats sur l’emploi d’une telle politique

sont au moins aussi bons que lorsque l’on déréglemente le marché du travail, et elle est

beaucoup plus acceptable socialement.

Bouthier Baptiste

Roffi Emilie

Groupe 3

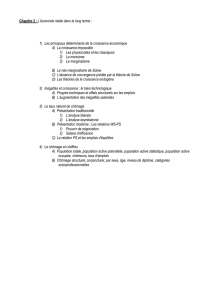

CM d’Economie – Séance 5

Plan

I La déréglementation au secours de l’emploi : l’argumentation libérale

A. Les problèmes liés à la rigidité, les solutions apportées par la flexibilité

- Des rigidités qui nuisent à l’activité économique

- Une flexibilité seule à même de relancer l’emploi

B. Les exemples étrangers de réussite

- Le taux de chômage exemplaire au Royaume-Uni et aux Etats-Unis

- L’exemple à la mode du Danemark

II Les limites d’une politique idéalisée

A. Impuissance et effets pervers de la déréglementation

- Salaire minimum, protection de l’emploi, institutions : des rôles fantasmés

- La flexibilité : une solution à double tranchant

B. Les vraies leçons des exemples étrangers

- Le cas des catégories sourdes au Royaume-Uni et aux Etats-Unis

- La protection sociale occultée du modèle danois

I La déréglementation au secours de l’emploi :

l’argumentation libérale

A. Les problèmes liés à la rigidité, les solutions

apportées par la flexibilité

Des rigidités qui nuisent à l’activité économique

La réglementation du marché du travail est montrée du doigt par les économistes libéraux.

L’attachement à un "modèle social français" trop rigide, voire injuste, et le refus de dispositifs

qui "marchent bien" ailleurs seraient la source de tous nos déboires. La rigidité du marché du

travail serait en effet contre-productive pour l’activité économique et empêcherait un bon

fonctionnement de celle-ci. La réglementation déboucherait sur une mauvaise régulation par le

marché de l’activité économique. Elle émousserait les initiatives, entraverait le dynamisme de

l’activité économique et limiterait l’initiative individuelle.

Pour les entreprises, les institutions les empêchent de s’ajuster aux mutations technologiques

et aux rapides changements de demande qui caractérisent les économies modernes. Cette

perte d’efficacité et les surcoûts qu’elle impliquerait décourageraient la création d’emploi. De

nombreux économistes considèrent que les systèmes de protection de l’emploi actuels sont

inefficaces.

Une stricte réglementation de l’emploi, en particulier en ce qui concerne les licenciements, tend

à diminuer la vitesse et l’ampleur de l’ajustement à l’emploi, et va de pair avec une moindre

rotation de la main d’œuvre et des emplois. Plus le degré de protection de l’emploi est fort, plus

la proportion des chômeurs de longue durée est élevée, comme le montrent Passet et Jestaz

dans une étude réalisée en 1998 (intitulée Flexibilité et performances comparées des marchés

du travail dans les pays de l'OCDE).

Au final, la théorie libérale condamne ainsi en masse : les lois strictes qui protègent l’emploi,

notamment en matière de licenciements ; les régimes d’indemnisation du chômage du modèle

"job search", jugés trop généreux et qui dissuaderaient les chômeurs d’exercer un emploi mal

rémunéré car ils perdraient leurs allocations sociales ; les activités syndicales qui freinent

l’activité économique, … Le salaire minimum est également souvent considéré comme l’une

des institutions du marché du travail à l’origine du chômage de masse persistant en Europe. Le

droit du travail créerait en fait une dualité entre emplois temporaires et emplois permanents ;

pour les libéraux, existent alors deux catégories : les insiders, qui bénéficient de statuts

protégés, et les outsiders, cibles de la précarisation. Et la seule raison à cela serait la rigidité du

marché du travail.

Une flexibilité seule à même de relancer l’emploi

L’OCDE et le FMI suivent cette conception des choses et considèrent tous deux que

l’importance du chômage structurel est liée à la rigidité des marchés du travail et imposent par

conséquent de les réformer. La littérature économique évoque en effet souvent les effets

positifs sur l’emploi d’une déréglementation de l’emploi : les revendications salariales se

modèrent, ce qui permet de rapprocher le salaire d’équilibre de celui qui assure le plein emploi ;

les syndicats prennent mieux en compte les intérêts des outsiders ; ce serait même favorable à

l’innovation.

Le message de l’OCDE est clair : il faut atténuer les rigidités du marché du travail. On le

retrouve d’un bout à l’autre de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, dont toutes les propositions

vont dans ce sens : réforme des régimes d’indemnisation du chômage, suppression ou forte

réduction du salaire minimum, … Au minimum, les règles en vigueur devraient être améliorées

et simplifiées, et vraisemblablement, le niveau de protection de l’emploi devrait être réduit.

Selon une étude de l’OCDE sur 26 pays, la déréglementation du marché du travail, par la

diminution de la protection de l’emploi, réduit le salaire réel certes mais accroît l’emploi et

diminue la durée du chômage. De plus, la flexibilité augmente la vitesse de l’ajustement à

l’emploi, et est donc associée à une plus grande rotation sur le marché du travail. Pour les

libéraux, une flexibilité accrue est tout simplement la seul moyen de créer plus d’emplois. Ils

critiquent le modèle insiders/outsiders, où la misère des uns serait la contrepartie des privilèges

des autres, et le modèle "job search", lui privilégiant le modèle "job matching" où l’indemnisation

favorise une bonne recherche d’emploi ce qui permet une meilleure adéquation entre offre et

demande d’emploi. Des patrons français ont même rédigé un rapport dont le mot d’ordre est "la

souplesse, encore la souplesse" : en assouplissant ce qui aurait du rester souple, la France

pourrait renouer avec la croissance et l’emploi. Il serait donc utile, au final, pour les

économistes libéraux, de remplacer le système actuel de protection de l’emploi en France par

une internalisation, sous la forme de taxation de licenciements notamment s’appliquant aux

entreprises et d’une déjudiciarisation des procédures. Bref, limiter autant que possible

l’immersion de l’Etat.

Transition : Pour justifier leur théorie, les libéraux s’appuient sur des études empiriques, sur des

expériences de flexibilité observées dans certains pays, invitant la France et les autres pays

rigides à suivre ces exemples étrangers de réussite.

B. Les exemples étrangers de réussite

Le taux de chômage exemplaire au Royaume-Uni et aux Etats-Unis

Un des exemples les plus fréquemment utilisé par les théoriciens libéraux et les garants d’une

flexibilité accrue est celui du Royaume-Uni. L’idée est que ce pays aurait réformé son marché

du travail, le rendant très « flexible », ce qui aurait donné une impulsion à la création d’emplois.

De fait, selon l’indice synthétique de l’OCDE, le Royaume-Uni possède une réglementation de

l’emploi extrêmement faible, la plus faible de l’Union Européenne, et l’indemnisation chômage y

est franchement réduite par rapport à un pays comme la France. Mais si au début des années

1990, le taux de chômage britannique frisait les 10% ; il a aujourd’hui été divisé par deux ; et

désormais, le chômage au RU est moitié moindre qu’en France, pour des dépenses d’aide à la

création d’emploi 5 fois supérieurs ! On ne peut que constater cette combinaison des chiffres. Il

n’est donc pas étonnant de voir un tel modèle de réussite fréquemment mis en avant par les

libéraux. Toujours dans le même rapport de patrons français, ceux-ci s’appuient sur l’exemple

britannique pour dénoncer les rigidités du modèle français, soulignant que le modèle

économique britannique a mené au plein emploi. Ils vantent le système dit "job matching",

utilisé au RU, qui, comme je l’ai déjà dit, indemnise le retour à l’emploi afin d’éviter de pénaliser

les ex-chômeurs qui retrouvent du travail, et condamnent le modèle français qui désinciterait à

l’emploi.

De même, aux Etats-Unis, le marché du travail est extrêmement flexible : la rigueur globale de

la réglementation y est encore plus faible qu’au Royaume-Uni, selon l’indice synthétique de

l’OCDE, tout particulièrement en ce qui concerne les licenciements. Le salaire minimum y est

très faible relativement aux salaires minimums de la plupart des autres pays de l’OCDE ; et

enfin le régime d’indemnisation chômage est des plus sommaires. Mais en parallèle à cette

extrême flexibilité, le taux de chômage n’atteint pas non plus 5%… Voilà donc un nouvel

exemple de pays dont la flexibilité permet d’avoir un taux de chômage toujours existant mais

fort acceptable et qui fait rougir les pays occidentaux d’Europe Continentale et leurs 10% de

chômeurs, à commencer par la France.

L’exemple à la mode du Danemark

Les pays anglo-saxons ne sont pas les seuls à recevoir des fleurs de la part des libéraux et à

servir d’exemple idéal à la théorie de la déréglementation du marché du travail. Le « modèle

scandinave », et tout particulièrement l’exemple danois, sont également fréquemment avancés

en appoint de cette théorie comme expérience particulièrement réussie de flexibilisation

créatrice d’emploi et réductrice du chômage. Depuis quelques années maintenant, c’est un

véritable engouement pour le modèle danois qui a frappé la classe politique et médiatique

françaises. Tout en effet semblait, dans les années 1990 prédire un déclin de l’économie

danoise analogue à celui observable en France : 80% des salariés sont syndiqués, le taux

d’imposition atteint 62% des revenus, le durée hebdomadaire du travail des salariés est un des

plus faibles en Europe avec la France, … Et pourtant le taux de chômage dépasse à peine 5%.

Pour expliquer ce taux de chômage enviable, les libéraux avancent la flexibilité. Il est très facile

de licencier au Danemark, sans que cela n’effraie les salariés. Du coup, les entreprises peuvent

s’ajuster très rapidement à la situation de leurs marchés. La flexibilité de l’emploi permet aux

entrepreneurs d’être plus réactifs et plus audacieux, ce qui entraîne croissance économique et

donc création d’emploi.

C’est en s’appuyant sur la réussite de ce modèle que les dirigeants français militent pour une

plus grande flexibilité du marché du travail en France : par exemple, le renforcement du

contrôle des chômeurs, des sanctions financières contre ceux qui manqueraient d’ardeur dans

leur recherche d’emploi, … De nombreux économistes officiels estiment au final que les

salariés français auraient intérêt à accepter un assouplissement des procédures de

licenciement. Le simple paiement d’une taxe sur chaque licenciement inciterait les entreprises à

moins débaucher, à en croire les économistes libéraux. Cela garantirait un fonctionnement

optimal du marché du travail.

Transition : Mais faut-il vraiment croire cette idyllique vision de la flexibilité avancée par les

libéraux ? Car si telle était la réalité de la déréglementation du travail, pourquoi ne pas se

dépêcher de l’adapter très vite ? Il faut en fait se rendre compte que l’argumentation libérale est

en réalité totalement biaisée. La déréglementation est idéalisée par les économistes libéraux ;

et le fondement théorique comme les études empiriques présentent en fait des limites qui vont

à l’encontre de l’idée que la flexibilisation du marché du travail est la solution pour l’emploi.

II Les limites d’une politique idéalisée

A. Impuissance et effets pervers de la déréglementation

Salaire minimum, protection de l’emploi, institutions : des rôles fantasmés

Salaire minimum : Comme on l’a vu dans la première partie , les libéraux souhaiteraient

supprimer le salaire minimum considéré comme facteur du chômage. Or , l’effet du salaire

minimum sur l’emploi est très incertain. Il dépend en fait des caractéristiques du marché du

travail. Si on se trouve dans un marché concurrentiel , la hausse du salaire minimum limitera la

demande de travail et augmentera le chômage. Dans le cas d’un salaire d’efficience (incitant les

travailleurs à l’effort) la baisse du salaire minimum réduira la productivité des travailleurs donc

une perte de compétitivité de l’entreprise et conduira à une réduction de l’emploi.

Les études empiriques menées ne concluent pas à des effets certains. Un consensus s’était

établi autour du fait qu’une hausse du Salaire minimum conduisait à une baisse de l’emploi , or

en France une augmentation opérée dans les années 1980 n’a pas eu d’effet négatif sur

l’emploi, la détérioration de la situation des travailleurs à bas salaire s’expliquant par d’autres

facteurs.

Selon une étude de l’OCDE en 1998 , aucune corrélation n’apparaît entre le niveau du salaire

minimum et l’emploi des adultes , quant à son influence sur celui des jeunes , elle n’est pas non

plus prouvée. Par ailleurs ,certains pays comme les Pays-Bas ou la Norvège combinent un

salaire minimum élevé et un faible chômage des jeunes.

Protection de l’emploi : ( protection contre les licenciements…) Certes , selon les libéraux , une

baisse de la protection de l’emploi est associée à une croissance plus rapide de l’emploi ….

mais aussi à une baisse des gains de productivité et à une baisse du salaire réel par tête.

L’effet supposé positif sur la croissance et la productivité ne ressort pas dans la mesure où la

baisse de la protection de l’emploi conduit à un recul de l’investissement et à un ralentissement

de la productivité , le besoin de substituer du capital au travail diminuant.

Institutions : Du côté des institutions , un récent rapport du CAE ( Conseil d’analyse

économique) affirme que les variables institutionnelles ne semblent pas jouer un rôle

déterminant dans l’explication du niveau de chômage. . Rédigé par Fitoussi et Passet , ce

rapport nous montre même que l’évolution du chômage est beaucoup mieux expliqué par les

6

6

7

7

1

/

7

100%