UNIVERSITÉ DU QUÉBEC MÉMOIRE PRÉSENTÉ À L`UNIVERSITÉ

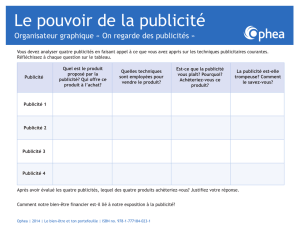

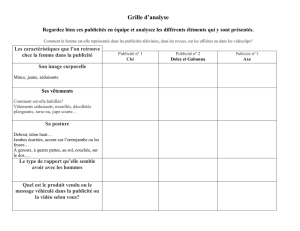

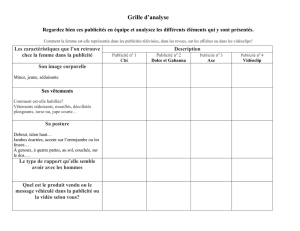

publicité