TD UE 1.3 S1-1

2

Introduction......................................................................page 3

I- Les Droits…………………………………….page 4

1) Pourquoi ont-ils des droits ?.....................page 4

2) Les droits fondamentaux………………..page 4

3) La législation……………………………page 5

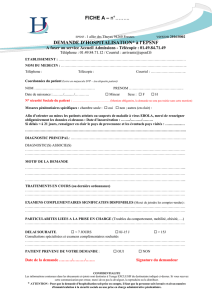

II- L’hospitalisation……………………………...page 8

1) Avec le consentement…………………..page 8

2) Sans le consentement…………………...page 8

III- La liberté de circuler………………………page 10

Conclusion……………………………………………page 11

3

Introduction :

Le terme de maladie mentale englobe plusieurs catégories de

symptômes ou de pathologies. C’est une affection qui se manifeste

tant au niveau des fonctions mentales qu’au niveau corporel (exemple

de l’anorexie).

Toute personne prise en charge en psychiatrie à l’hôpital à des droits

énoncés dans le code de la Santé Publique. La charte de l’usager en

Santé mentale pose également les principes à respecter en cas

d’hospitalisation libre, et l’hospitalisation sans consentement.

Problématique: Quels sont les droits des patients atteints de maladie

mentale?

4

I- Les Droits

1) Pourquoi ont-ils des droits ?

Pour répondre à cette question, il faudrait comprendre l’évolution de la place du

patient.

A l’origine des droits actuels des patients, on trouve la conception judéo-

chrétienne qui imprégna le système de santé dès ses débuts et pendant

plusieurs siècles.

A travers cette conception, le malade était vu comme une personne

égarée, comme un pêcheur.

Dès le XIXe siècle et ce jusqu’au XXe siècle, le concept prépondérant fut

le paternalisme médical. Le soignant devait faire au mieux dans l’intérêt

du patient. Ce dernier a désormais le droit de choisir son médecin.

Enfin, la notion de santé publique a vu le jour au début du XXe siècle.

Cette notion permis au soigné de comprendre qu’il était inséré dans un

système de santé ouvert à tous peu importe les origines, la culture ou la

religion.

Tous ces concepts sont des strates du système de santé d’aujourd’hui.

On peut donc dire que la place du patient a été modelée par “l’alchimie

complexe” entre l’histoire, la sociologie et la culture d’un pays à un moment

donné. Le patient a un statut qui n’a cessé d’évoluer d’où l’apparition de texte

de lois (droits et devoirs).

2) Les droits fondamentaux

Le Code de la Santé publique indique que « en toutes circonstances, la dignité

de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. »

La personne hospitalisée doit être informée dès son admission et par la suite, à

sa demande, de sa situation juridique et de ses droits.

Elle a le droit :

- De communiquer avec les autorités (préfet, président du TGI, maire,

procureur de la République) ;

- De saisir la commission départementale des hospitalisations

psychiatriques (CDHP) ;

- De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;

5

- D’émettre et de recevoir des courriers ;

- De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les

explications s’y rapportant ;

- D’exercer son droit de vote ;

- De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Le patient a des droits mais aussi des devoirs dont celui de respecter les

professionnels de santé.

3) La législation

C’est dans cette optique qu’en France :

• Le Parlement vote la loi n° 90-527 du 27 Juin 1990 du code de la

santé public relative à la protection des personnes hospitalisées en

raison de troubles mentaux et leurs conditions d’hospitalisation. Cette

dernière introduit l’hospitalisation libre ou sans consentement.

• Cependant le Conseil de l'Europe constate qu'il n'existe aucune étude

d'ensemble sur la législation et la pratique en matière de psychiatrie

couvrant les Etats membres. C’est ainsi qu’en Décembre 1991,

les Nations Unis (129) adoptent des Principes pour la protection des

personnes atteintes de maladies mentales et pour l’amélioration des

soins de santé mentale. Dont les objectifs sont :

- La protection de l’être humain diagnostiqué comme malade mental et

reconnu comme particulièrement vulnérable

- L'amélioration des soins de santé mentale.

• En 1994, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adopte la

recommandation 1235 relative à la psychiatrie et aux droits de l'homme

afin de compléter les Principes adoptés 3 ans plus tôt.

• La loi du 4 mars 2002 vient modifier celle du 27 juin 1990 prend en

compte la situation particulière des mineurs, des majeurs sous tutelle hors

d’état d’exprimer leur consentement et prévoit la possibilité de désigner

une personne de confiance.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%