Interaction d`issue fatale entre acide fusidique et statine

VigiNantes

n° ISSN : 1959-2167 N°17

Juin

2014

•Le CRPV de Nantes en chiffres – Année 2013 p. 2

• Interaction d’issue fatale entre acide fusidique et statine p. 3

•Le réveil du sarcopte p. 4

•Informations ANSM p. 5

• Réévaluations du bénéfice/risque par l’EMA p. 6

•ASMR de nouveaux médicaments p. 7

•Revue de la littérature p. 8

Sommaire

Comité rédactionnel

Responsable : Pr Pascale JOLLIET

Gwenaëlle VEYRAC

Anne Lise RUELLAN

Julien MAHE

Caroline JOYAU

Interne : Nicolas SERANDOUR

Chers Confrères,

Le Centre Régional de Pharmacovigilance de Nantes a le plaisir de vous adresser le

numéro 17 de son bulletin d’information sur le bon usage des médicaments, VigiNantes.

N’hésitez pas à exprimer vos souhaits de voir certains sujets de pharmacologie et de

pharmacovigilance traités et à nous donner vos impressions sur les thèmes qui vous

intéressent.

Le CRPV reste biensûr à votre disposition pour toutes vos questions sur le bon usage du

médicament et vos notifications d’effets indésirables.

Cordialement

Le CRPV de Nantes Tél. : 02 40 08 40 96 – Fax : 02 40 08 40 97

email : pharmacovigilance@chu-nantes.fr

VigiNantes 2014 (17) – p2

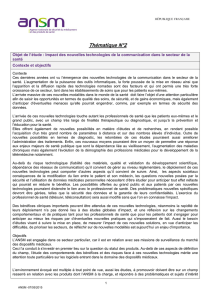

Le CRPV de Nantes en chiffres – Année 2013

57%

9%

29%

1%

1% 3%

Médecins spécialistes

Médecins généralistes

Pharmaciens

Infirmières

Autres professionnels de

santé

Patients et Associations de

patients

51%

10%

33%

3% 1% 2%

CHU

Hôpitaux secondaires

Libéral

Clinique

Institutionnel

Autres

29%

9%

15%

47%

0% Praticiens CHU

Praticiens autres

hospitaliers

Industrie

Professionnels de

santé libéraux

Patients et

associations patients

40%

6%

7%

1%

45%

Effets indésirables

Grossesse

Interactions

Allaitement

Autres (cinétique, mécanisme

d'action, identification, conseils

de bon usage …)

Au cours de l’année 2013, 1496 nouveaux signalements d’effets indésirables médicamenteux (soit + 39% par rapport à

2012) ont été rapportés au CRPV de Nantes et transmis à l’ANSM, avec une forte progression des notifications émanant

du CHU.

Les médecins spécialistes et les pharmaciens sont à l’origine de la majorité des déclarations. Plus de la moitié des

signalements proviennent du CHU (Graphiques 1 et 2). Environ 40 % des notifications concernent des effets graves.

Graphique 1 : Répartition des notifications par type

déclarants sur l’année 2013 Graphique 2 : Répartition des notifications par affiliation

sur l’année 2013

•Bilan des notifications

•Bilan des demandes de renseignements

Graphique 3 : Nature des demandes de renseignements

(2013)

Graphique 4 : Répartition des Questions par affiliation

(2013)

Au cours de l’année 2013, 633 questions ont été posées au CRPV de Nantes provenant en majeure partie des

professionnels de santé libéraux. Environ 21% des demandes de renseignements ont abouti à une notification d’effet

indésirable. Les questions posées sont d’ordre divers (grossesse, interactions, allaitement…), ou en lien avec un effet

indésirable (Graphiques 3 et 4) dans la plupart des cas.

Le CRPV de Nantes est à votre disposition pour répondre à vos questions sur le médicament (prescription,

interaction, effet indésirable, population à risque, grossesse, allaitement,…), recueillir et analyser les

suspicions d’effet indésirable médicamenteux et pour vous aider dans le diagnostic et la prise en charge des

effets indésirables médicamenteux.

Dr Caroline JOYAU

VigiNantes 2014 (17) – p3

Interaction d’issue fatale entre acide fusidique et statine

Les effets indésirables à type de myalgies, crampes,

élévation des CPK sont fréquents avec les statines.

Plusieurs facteurs favorisent leur survenue comme

l'âge supérieur à 70 ans, l'insuffisance rénale et/ou

hépatique, la pratique intensive d'un sport, la

posologie élevée ou encore certaines associations

médicamenteuses. Le RCP (Résumé des

Caractéristiques du Produit) de l'acide fusidique

indique à la rubrique des effets indésirables un risque

de survenue de rhabdomyolyse et le Thésaurus des

interactions de l'ANSM indique que la toxicité

musculaire des statines est favorisée par la colchicine,

les fibrates et l'acide fusidique. Pour ce dernier, le

niveau d'interaction est différent selon l'indication :

l'association est contre-indiquée avec les statines

dans les indications cutanées de l'antibiotique et

déconseillée dans les indications ostéo-articulaires.

L’arrêt prolongé d’un traitement par statines n’est en

effet pas recommandé. En 2011 au Royaume-Uni,

l'agence nationale de sécurité des médicaments

(MHRA) recommandait de ne pas utiliser l'acide

fusidique per os avec les statines en raison de

l'augmentation du nombre et de la sévérité des cas de

rhabdomyolyse survenant dans ce contexte. Vingt-huit

cas décrivant la survenue d'une rhabdhomyolyse lors

d'une co-prescription sont retrouvés dans la littérature,

dont 8 sont associés à une issue fatale. (1-15)

Homme de 67 ans aux antécédents de fibrillation auriculaire, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie. Le

traitement habituel de ce patient comporte entre autres de la pravastatine (40 milligrammes par jour) depuis 2007. En

février 2014, une infection à Staphylococcus aureus méticilline sensible est mise en évidence, nécessitant un traitement

antibiotique avec de l'acide fusidique per os (500 milligrammes 2 fois par jour) et de la lévofloxacine (750

milligrammes par jour). Dix jours après cette instauration, un bilan biologique met en évidence une insuffisance rénale.

Le patient est hospitalisé six jours plus tard pour syncope avec insuffisance rénale aigue sévère. La pravastatine est

arrêtée et l'acide fusidique poursuivi. Neuf jours après le début de son hospitalisation un dosage de CPK est effectué,

mettant en évidence une rhabdomyolyse (confirmée par la biopsie musculaire) avec des CPK à 4587 UI/L. Le patient

s'aggrave rapidement vers une défaillance multiviscérale et décède quelques jours plus tard. Les dernières valeurs des

CPK étaient à 160 000 UI/L. (VN 15 - 130 UI/L).

Les statines majoritairement retrouvées sont

l'atorvastatine et la simvastatine laissant supposer en

premier lieu à un mécanisme impliquant l'inhibition

de l'isoenzyme CYP3A4, ces deux statines étant

partiellement métabolisées par cette voie. Cependant,

les cas rapportés avec la rosuvastatine et notre cas

impliquant la pravastatine, ne peuvent pas trouver

d'explication à travers cette hypothèse : la pravastatine

n'est pas métabolisée par le cytochrome P450 et la

rosuvastatine est partiellement métabolisée par

l'isoenzyme 2C9. D'autres auteurs (Kearney et al.,

Gabignon et al.) avancent une compétition entre la

statine et l'acide fusidique au niveau de la

glucuronidation hépatique intervenant dans le

métabolisme de ces deux molécules.

Ces cas de rhabdomyolyses impliquant

l'interaction entre statine et acide fusidique

suggèrent donc un effet de classe. Les prescripteurs

et les pharmaciens doivent donc être alertés quant

au risque d'apparition de complications sévères

voire fatales. Pour les indications cutanées dans

lesquelles l'antibiotique est prescrit sur une courte

période, la contre-indication suppose un arrêt

temporaire de la statine. Mais dans les indications

nécessitant une durée de traitement prolongée avec

l'acide fusidique, la conduite à tenir pour

améliorer la prise en charge est discutée au niveau

de l'ANSM.

Dr Julien MAHE

Références bibliographiques :

1- Dromer C et al. Rhabdomyolysis due to simvastatin. Apropos of a case with review of the literature. Rev Rhum Mal Osteoartic1992;59:281-3.

2- Wenisch C et al. Acute rhabdomyolysis after atorvastatin and fusidic acid therapy. Am J Med2000;109:78.

3- Kotanko P et al. Rhabdomyolysis and acute renal graft impairment in a patient treated with simvastatin, tacrolimus, and fusidic acid. Nephron2002;90:234-5.

4- Yuen SL et al. Rhabdomyolysis secondary to interaction of fusidic acid and simvastatin. Med J Aust2003;179:172.

5- Kahri J et al. Rhabdomyolysis in a patient receiving atorvastatin and fluconazole. Eur J Clin Pharmacol2005;60:905-7.

6- O’Mahony C et al. Rhabdomyolysis with atorvastatin and fusidic acid. Postgrad Med J2008;84:325-7.

7- Burtenshaw AJ et al. Presumed interaction of fusidic acid with simvastatin. Anaesthesia 2008;63:656-8.

8- Herring R, et al. Rhabdomyolysis caused by an interaction of simvastatin and fusidic acid. BMJ Case Rep2009

9- Saeed NT et al. Rhabdomyolysis secondary to interaction between atorvastatin and fusidic acid. BMJ Case Rep2009

10- Magee CN et al. Severe rhabdomyolysis as a consequence of the interaction of fusidic acid and atorvastatin. Am J Kidney Dis2010;56:e11-5.

11- Collidge TA et al. Severe statin-induced rhabdomyolysis mimicking Guillain-Barre syndrome in four patients with diabetes mellitus treated with fusidic

acid. Diabet Med 2010;27:696-700.

12- Teckchandani S et al. Rhabdomyolysis following co-prescription of fusidic acid and atorvastatin. J R Coll Physicians Edinb 2010;40:33-6.

13- Kearney S et al. Northern Ireland Neurology Network. Rhabdomyolysis after co-prescription of statin and fusidic acid. BMJ. 2012 Oct 9;345:e6562.

14- Gabignon C et al. Rhabdomyolysis following the coprescription of atorvastatin and fusidic acid Rev Med Interne. 2013 Jan;34(1):39-41.16

15- Cowan R et al. A timely reminder about the concomitant use of fusidic acid with statins. Clin Infect Dis. 2013 Jul;57(2):329-30.

C Le réveil du Sarcopte

VigiNantes 2014 (17) – p4

Dr Domitille DARNIS

La gale, ce parasite humain obligatoire, fait un retour

fracassant sur le territoire français.

Alarmé par les signaux émis par nombre de

professionnels de santé, l’InVS a tenté de réaliser un état

des lieux de l’épidémie. Les résultats de plusieurs

enquêtes menées entre 2008 et 2010 montrent une

augmentation des signalements d’épisodes de gale en

collectivités (écoles, établissements médico-sociaux,

etc…). Un autre indicateur confirme la recrudescence des

épisodes de gale : l’accroissement des ventes des anti-

parasitaires externes (+ 11% par an) et de l’ivermectine

(+ 24% par an). Ces estimations ont permis de calculer

l’incidence de la gale en France, située dans une

fourchette de 330 à 352 cas et contacts pour 100000

habitants par an, soit une moyenne de 220000 nouveaux

cas par an.

Cette maladie contagieuse revêt un caractère ubiquitaire :

elle atteint les personnes des deux sexes et de tout âge.

Longtemps considérée comme affection des personnes à

mauvaise hygiène, la gale touche actuellement tous les

milieux sociaux. Les conditions de promiscuité et les

collectivités restent des facteurs favorisants à la

propagation. La transmission du parasite (Sarcoptes

scabiei) se fait généralement de façon directe (peau à

peau) et indirecte par le linge et la literie infestés. Un

signe spécifique : le sillon scabieux, localisé

généralement au niveau des mains, poignets et coudes et

à l’origine d’un intense prurit nocturne. L’absence de

lésions spécifiques et de prurit peut rendre le diagnostic

clinique difficile, comme chez les jeunes enfants. La

dermatose se présente alors comme une pustulose

palmoplantaire atteignant le dos des mains et des pieds, le

dos, les aisselles et même le visage et le cuir chevelu, ces

deux zones restant indemnes chez l’adulte. Une

confirmation par examen parasitologique est ainsi

indiquée.

DE LA NÉCESSITÉ DE TRAITER

Il n’existe aucune guérison spontanée de la gale. Seule

une prise en charge efficace permet de détruire le parasite

et de limiter le risque de transmission. En 24 heures, le

sujet traité n’est plus contaminant pour son entourage.

Le Haut Conseil de Santé Publique privilégie deux

formes de traitements : un traitement local, associé ou

non à un traitement systématique, renouvelable entre J8

et J15 (tableau 1). Parmi les topiques scabicides,

l’ASCABIOL® est aujourd’hui indisponible, en raison de

l’arrêt de fabrication du sulfiram. L’ANSM recommande

l’utilisation de la spécialité SPREGAL®, associant

l’esphallédrine et le butoxyde de pipéronile. Cette lotion

est à pulvériser sur tout le corps, excepté le visage et le

cuir chevelu. Une seconde application est conseillée si les

signes cliniques sont toujours présents au bout de 15

jours. L’absence de données expérimentales et cliniques

en cas de grossesse et d’allaitement restreint l’utilisation

du produit qu’en cas de nécessité. D’autres traitements

topiques à base de malathion, crotamiton ou soufre sont

jugés peu efficaces, voire toxiques comme le lindane.

L’ivermectine est le seul traitement oral ayant une AMM

pour la gale. Il s’agit d’une molécule non ovicide,

provoquant la mort des parasites par paralysie

neuromusculaire. Une seconde administration, 8 à 15

jours après la première dose, est conseillée. Bien tolérée,

les effets indésirables retrouvés sont bénins et peu

fréquents (céphalées, vertiges, vomissements,

diarrhées…). Depuis le début de l’année 2014, le CRPV

de Nantes a recueilli trois déclarations d’effets

indésirables. L’ivermectine était suspecte pour deux

réactions d’hypersensibilité et une réaction de

gynécomastie. Malgré l’arsenal thérapeutique

disponible, des échecs de traitements surviennent lorsque

la gale est compliquée (gale crouteuse ou gale profuse).

Traiter pour freiner le regain de la maladie scabieuse,

cela commence par le diagnostic précoce de la maladie.

La prise en charge doit ensuite être adaptée au malade et

à son entourage proche, sans omettre les mesures

obligatoires pour l’environnement.

SPECIALITE COMPOSITION AMM DISPONIBLE

EN

PER OS STROMECTOL® Ivermectine Adulte, enfant, nourrisson de plus de 15

kg (CI : femmes enceintes, allaitantes)

Officine

LOCAL SPREGAL® Esdépalléthrine / butoxyde de pipéronyle

Adulte, enfant, nourrisson (CI :

asthmatiques)

Officine

PERMETHRIN

5%®

Perméthrine 5% Adulte, enfant, nourrisson de plus de 2

mois

Hôpital avec

demande d’ATU

ANTISCABIOSUM

®

Benzoate de benzyle Adulte, enfant, nourrisson de plus de 1 an

Hôpital

(importation

d’Allemagne)

ASCABIOL® Benzoate de benzyle / sulfiram Adulte, enfant, nourrisson Non disponible

ÉVITER LA TRANSMISSION

Linge et literie lavés à plus de 60°C.

Objets non lavables isolés dans un sac plastique fermé

pendant 4 jours.

Acaride de type A-PAR® pulvérisé sur la literie et les

textiles non lavables à haute température.

Tableau 1 : Les traitements de la gale disponibles en France

12/02/2014 :

Contraceptifs hormonaux

combinés : rester conscient des

différences entre les spécialités

face au risque

thromboembolique, de

l'importance des facteurs de

risque individuels et être attentif

aux manifestations cliniques

01/04/2014 :

FURADANTINE® 50

mg gélule

(nitrofurantoïne) :

Rappels sur le bon usage

(indications et durée de

traitement)

04/03/2014 :

Spécialité à base de

métoclopramide :

actualisation des indications

et de la posologie pour

diminuer le risque

(principalement

neurologique) d’effets

indésirables

24/03/2014 :

PROTELOS®

(ranélate de strontium) :

nouvelles restrictions

d'indication et

recommandations

concernant la

surveillance du

traitement

17/02/2014 :

PERIOLIMEL N4E /

OLIMEL N7, N7E, N9 et

N9E (produits pour nutrition

parentérale) - Réduction du

débit maximal de perfusion

par heure chez les enfants

âgés de 2 à 11 ans

22/04/2014 :

Actualisation du

rapport sur les

anticoagulants en

France : état des lieux

en 2014 et

recommandations de

surveillance

10/04/2014 :

GARDASIL® :

actualisation des

données de sécurité

sur le vaccin contre

les papillomavirus

humains

26/02/2014 :

SORIATANE®

(acitrétine) :

Informations

importantes sur le bon

usage et sa sécurité

d'emploi

03/04/2014 :

VERCYTE® 25 mg,

comprimé (pipobroman) :

restriction de l'indication,

information sur la sécurité

et arrêt de

commercialisation fin

2014

03/04/2014 :

PIXUVRI®

(pixantrone) 29 mg,

poudre à diluer pour

solution de perfusion

: risque d'erreur de

posologie

03/04/2014 :

L'ANSM publie une

recommandation

temporaire d'utilisation

(RTU) concernant la

spécialité

ROACTEMRA®

(tocilizumab) dans la

maladie de Castleman

28/02/2014 :

Insuline glargine et

risque de cancer :

conclusion de

l'évaluation des

nouvelles données de

sécurité

14/03/2014 :

Une

recommandation

temporaire

d'utilisation (RTU)

est accordée pour le

baclofène

27/03/2014 :

L'ANSM rappelle le

risque

d'entéropathies

graves chez certains

patients traités par

l'olmésartan

28/03/2014 :

Risque de fuite capillaire

associé au lenograstim

(GRANOCYTE®) chez

les patients atteints d'un

cancer et chez les

donneurs sains

02/04/2014 :

Spécialités contenant du

thiocolchicoside

administrées par voie

générale : information

importante relative aux

indications, modalités de

traitement, contre-

indications et mise en

garde

08/04/2014 :

Attention aux risques d'erreurs

médicamenteuses : mise à

disposition d'un nouveau

dispositif d'administration de

la spécialité KANEURON®

5,4 %, solution buvable en

gouttes (phénobarbital)

07/05/2014 :

PRAZINIL® 50 mg

(carpipramine), comprimé

pelliculé : retrait de son

autorisation sur le marché

à compter du 02/09/14

Informations ANSM

Dr Caroline JOYAU

En cliquant sur le nom du

médicament, vous serez

automatiquement dirigés vers la

page du site ANSM concernée

avec toutes les informations.

VigiNantes 2014 (17) – p5

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%