II/ La diversité des approches économiques et sociales

1

Spé TES, introduction, septembre 2008.

INTRODUCTION

Montrer que l’activité scientifique se caractérise par la formulation d’hypothèses et par une double préoccupation de

cohérence interne et de corroboration au réel.

Insister sur le fait qu’une théorie n’est pas un ensemble de certitudes mais une série cohérente de propositions et de

résultats provisoires résultant d’investigations analytiques et empiriques pour éclairer les agents économiques.

Montrer la diversité des approches théoriques source de débats permettant mieux la compréhension des phénomènes

éco et sociaux.

Présenter un clivage comme par ex la place accordée à l’individu (individualisme / holisme).

I/ Des théories, pour quoi faire ?

A. De la théorie scientifique… Doc 1 p 8

Q1 : Qu’est-ce qu’une science ?

Ensemble de connaissance dans un domaine particulier.

Q2 : Au sein de quelles sciences, classe-t-on la science économique et la sociologie ?

Les sciences sociales constituées par l’ensemble des disciplines qui cherchent à comprendre les comportements humains en

société. Les sciences sociales, sont donc un sous-ensemble des sciences humaines, qui s'intéressent aux groupes humains et

à leur façon de vivre en société (leur organisation), c'est à dire le passage de l'individu au groupe. Exemples de sciences

sociales : la sociologie, la science économique, la science politique, la démographie, l’ethnologie, etc.

Q3 : Question 1, doc 1 p 8

Tout scientifique est amené à élaborer une théorie qui est (paraphrase) un ensemble d ‘hypothèses ayant une cohérence

interne et permettant de mieux comprendre le réel.

Q4 : Une théorie est-elle une « vérité » ?

Une théorie n’est pas un ensemble de certitudes mais une série cohérente de propositions et de résultats provisoires. On

nous dit mm à la fin du doc. que ces théories font souvent l’objet de remises en question.

B. A la spécificité des théories en sciences sociales. Doc 2 p 8

Q5 : Expliquez les passages suivants :

« la vérification en laboratoire n’existe pas, […] le raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » à la base de tous les

modèles ne peut être testé puisqu’aucun facteur n’est isolable. »

L'inflation, l'essor de la consommation et de la production de masse ou le phénomène du développement n'ont bien

évidemment pas qu'une dimension économique : on y retrouve des dimensions psychologiques, culturelles, éthiques,

politiques... qui montrent que toutes les sciences sociales sont concernées.

Il s'agit bien sûr d'une science humaine, où l'expérimentation est impossible car on ne peut pas se permettre de faire des

expériences de laboratoire sur des sociétés humaines. La validité des prédictions de la science économique peut être

contrôlée par des faits contrairement aux sciences pures ou formelles.

L'économiste ne sait rien... ou presque. On peut toujours réfuter une théorie par un contre-exemple. Pourtant n'oublions pas

que la science progresse par des révolutions scientifiques (KUHN) et l'adoption de nouveaux paradigmes. Selon Karl POPPER,

épistémologue britannique récemment décédé, la science progresse par essais et erreurs, par conjectures et réfutations.

Une théorie n'est pas « vraie », elle est la meilleure disponible pour expliquer et comprendre la réalité du moment, et elle

court forcément le risque de la falsification ou de la réfutation.

Q6 : Qu’est ce qu’un paradigme ?: modèle scientifique

Il s’agit de l’ensemble des concepts et de méthodes acceptés à un moment donné par l’ensemble d’une communauté scientifique.

Pour Thomas KUHN, « un paradigme est ce que les membres d'une communauté scientifique possèdent en commun, et,

réciproquement, une communauté scientifique se compose d'hommes qui se réfèrent au même paradigme... Les paradigmes

gagnent leur rôle privilégié parce qu'ils réussissent mieux que leurs concurrents à résoudre quelques problèmes que le groupe

de spécialistes est arrivé à considérer comme aigus ». (La structure des révolutions scientifiques, Flammarion, collection

Champs, 1983, p. 240 et 46).

Q7 : Questions 3 et 4, doc 2 p 8

Un paradigme est remplacé par un autre lorsque des résultats empiriques viennent contredire le paradigme existant. Celui-ci, impuissant à expliquer ces

résultats inattendus, perd sa cohérence, et de nouvelles hypothèses vont alors être proposées, ce qui conduit à la mise en place d’un nouveau paradigme.

Ainsi, en s’appuyant sur le document 8, on peut dire que l’incompatibilité entre les données des archives fossiles et la thèse « continuiste » darwinienne a

été remplacée par un autre paradigme (l’évolution se ferait par brusques transformations), mieux à même d’expliquer ce qui était empiriquement

observable.

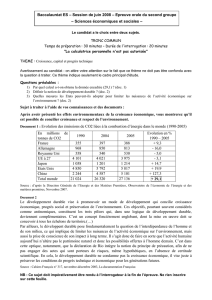

En science éco, n ne peut pas affirmer cela car paradigmes néoclassique et keynésien coexistent, comme en témoigne le développement parallèle d’écoles

de pensées issues du courant néoclassique (monétarisme, nouveaux classiques) et de courants dont le point de départ est la « Théorie générale » de

Keynes (keynésiens de la synthèse, nouveaux keynésiens, etc.).

II/ La diversité des approches économiques et sociales, source de débats.

A. Les grands courants en économie. Doc 4 p 9

2

Spé TES, introduction, septembre 2008.

Q8 : Pour chacun de ces grands courants, quelle est l’institution qui régule l’économie ?

Ds le 1er, c’est le marché ; ds le 2d, c’est essentiellement l’Etat.

Q9 : Justifiez les expressions « régulation interne » et « régulation externe » pour qualifier chacun de ces paradigmes.

Le marché est une institution éco tandis que l’ Etat est extérieur à la sphère éco.

Q10 : Servez-vous des extraits ci-dessous pour rattacher chacun des grands auteurs du programme à un des deux

paradigmes définis par J.-R Fitoussi. Justifiez votre choix en utilisant le document 4 p 9.

Extrait 1 : « À cet égard, la concurrence parfaite est non seulement irréalisable, mais encore inférieure et elle n'a aucun

titre à être présentée comme un modèle idéal d'efficience. » J. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, Fayot,

1984.

Paradigme : Régulation externe. Justification : C'est exactement le contraire de la phrase qui commence par « L'ordre... ».

Extrait 2 : « L'individu est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Tout en

ne recherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société

que s'il avait réellement pour but d'y travailler. » A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des

nations, GF Flammarion, 1991.

Paradigme : Régulation interne. Justification On retrouve l'idée de « l'ordre spontané... » (La main invisible).

Extrait 3 : « L'élargissement des fonctions de l'État [...] nous apparaît comme le seul moyen possible d'éviter une complète

destruction des institutions économiques actuelles et comme la condition d'un fructueux exercice de l'initiative individuelle.

» J.-M. Keynes, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, Fayot, 1968.

Paradigme : Régulation externe. Justification : Keynes est cité dans le texte comme illustrant ce courant.

Extrait 4 : « Dans un système d'entière liberté du commerce, chaque pays consacre son capital et son industrie à tel emploi

qui lui paraît le plus utile. Les vues de l'intérêt individuel s'accordent parfaitement avec le bien universel de toute la société.

» D. Ricardo, Principes de l'économie et de l'impôt, Calmann-Lévy, 1970.

Paradigme : Régulation interne. Justification : Idée d'un ordre spontané basé sur la recherche libre de l'intérêt.

Q11 : D'après vous, lequel de ces économistes a écrit le passage suivant (quel paradigme) ? Qu'en concluez-vous ?

Extrait 5 : « Le troisième et dernier des devoirs du souverain ou de la république est celui d'élever et d'entretenir ces

ouvrages et ces établissements publics dont une société retire d'immenses avantages, mais qui sont néanmoins de nature à

ne pouvoir être entrepris ou entretenus par un ou par quelques particuliers, attendu que, pour ceux-ci, le profit ne saurait

jamais leur en rembourser la dépense. »

Paradigme de la régulation externe puisque ce texte parle de l'État. Pourtant, il s'agit de la Richesse des nations (Livre V,

Chap. I). Les grands auteurs ont souvent une pensée à la fois complexe et nuancée , les rattacher à l'un ou l'autre des grands

courants ne peut se faire qu'au prix d'une certaine schématisation. Ainsi Smith, même s'il est un des plus ardents

défenseurs de la régulation par le marché, sait en voir les limites.

B. Les grands courants en sociologie. Doc 7 p 10, doc 9 p 11

Q12 : Voici deux explications possibles des inégalités scolaires. Dites de quel type d'analyse chacun relève. Justifiez vos

réponses.

a) Les inégalités scolaires sont le résultat des rapports de domination entre classes sociales.

Il s'agit d'une analyse de type holiste. Le phénomène social est expliqué par les structures sociales.

b) Les inégalités scolaires sont le résultat des choix que les individus font en fonction de leurs contraintes spécifiques.

Il s'agit d'une analyse de type individualiste. Le phénomène social est expliqué par la rationalité des individus.

Q13 : Donnez deux explications possibles au phénomène de l'homogamie (choix du conjoint dans sa propre catégorie sociale).

a) Explication « holiste » : L'homogamie résulte de la proximité culturelle des deux conjoints. La classe d'appartenance

détermine les goûts et les attirances (le prince épouse rarement la bergère...).

b) Explication cc individualiste » : L'homogamie résulte de l'éventail des choix de conjoints possible, compte tenu du

contexte de chacun. La probabilité qu'un prince rencontre une bergère est à peu près nulle. Celle de leur mariage

également...

Q14 : Ci-dessous, deux extraits de texte, l'un de Durkheim, l'autre de Weber. Rendez à chacun ce qui lui appartient.

Soulignez les mots qui vous ont permis de répondre. Justifiez.

Extrait 1 : « En vertu de ce principe, la société n'est pas une simple somme d'individus, mais le système formé par leur

association représente une réalité spécifique qui a ses caractéristiques propres. »

Auteur : Émile Durkheim, Les règles de la méthode sociologique.

Justification : La société est vue comme un système existant par lui-même et non comme la somme des individus qui la

composent.

Extrait 2 : « Nous appelons sociologie une science qui se propose de comprendre par interprétation l'activité sociale et par

là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. Nous entendons par « activité » le comportement humain quand

l'agent ou les agents lui communiquent un sens subjectif ».

Auteur : Max Weber, Économie et société.

Justification : il s'agit de comprendre les phénomènes sociaux en reconstituant le sens subjectif que leur donnent les

agents.

Q15 : Question 20 et 21, doc 9 p 11.

3

Spé TES, introduction, septembre 2008.

individualisme méthodologique : tout phénomène doit être analysé à partir des actions individuelles ; en qq

sorte, l’individuel explique le collectif.

En socio : Weber est en est une bonne illustration.

Voir doc. 6 p. 10, les deux premières phrases : M. Weber cherche à comprendre ce qu’il nomme activités sociales

c’est-à-dire à comprendre les motivations des acteurs, le sens qu’ils donnent à leurs actions. Sa sociologie est

qualifiée de compréhensive.

Holisme : ce sont les phénomènes collectifs qui expliquent les comportements individuels. En qq sorte les

contraintes exercées par la société expliqueraient les comportements individuels.

En socio : DKM

Voir phrase soulignée de DKM doc. 5 p. 10

voir schéma doc. 4

dire que les nouvelles théories en sociologie essaient de dépasser le clivage individualisme / holisme.

1

/

3

100%