L`HOMME IRRATIONNEL

L'HOMME IRRATIONNEL

un film de Woody Allen.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arrivée d'Abe Lucas (Joaquin Phoenix) en tant que professeur au

département de philosophie d'une université des Etats-Unis ne passe pas inaperçue. Elle est précédée de rumeurs

plutôt négatives : le nouveau professeur est réputé non seulement pour ses méthodes peu conventionnelles mais

pour son manque de scrupule dès qu'il trouve une occasion de vivre une aventure avec l'une ou l'autre de ses

étudiantes. Pour ce qui concerne le premier reproche, cela s'avère vite exact au point qu'on a le sentiment que

l'enseignant tient en piètre estime la matière même qu'il enseigne. Quant à mettre des étudiantes dans son lit, pas

si simple... La vérité, c'est qu'on a affaire à un homme dépressif, peu enclin à goûter quelque plaisir que ce soit.

Ce ne sont pourtant pas les occasions qui manquent, deux femmes étant irrésistiblement attirées par ce qui lui

reste de charme : avec Rita Richards (Parker Posey), l'une de ses collègues, cela tourne vite au fiasco, la libido

d'Abe Lucas étant à peu près au point mort ; avec Jill Polard (Emma Stone, superbe), une de ses étudiantes,

éprise au point de délaisser son fade fiancé pour préférer sa compagnie, il préfère se contenter d'une fervente

amitié (quitte à alimenter les ragots, prompts à se répandre dans ce microcosme qu'est un campus).

Le hasard tenant souvent un rôle déterminant dans les films de Woody Allen, c'est à l'occasion de l'un d'eux que

tout bascule. Alors que Jill et Abe sont attablés dans un café, ils surprennent une conversation mettant gravement

en cause les méthodes et la probité d'un juge. Naît aussitôt dans l'esprit torturé du professeur une idée affolante

qui, si elle se réalise, pourrait bien redonner du sel à sa morne existence. Commence alors la deuxième partie du

film, celle qui conduit à la réalisation du projet criminel d'Abe et à ce qui ressemble à son retour à la vie. Car,

dès son forfait accompli, l'homme retrouve instantanément tout ce qu'il se désolait d'avoir perdu, et son appétit

de vivre et sa libido. A ses côtés se trouve une sorte de victime désignée: c'est Jill qui, d'abord consentante,

devient, lorsqu'elle découvre à qui elle a affaire, comme la voix de la conscience égarée du professeur. Jusqu'à

un dénouement qui doit (une fois encore) beaucoup à quelque chose de hasardeux.

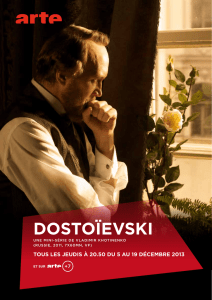

Peut-être l'a-t-on déjà compris, la source d'inspiration avérée, affirmée, de ce nouvel opus de Woody Allen se

trouve dans « Crime et Châtiment », l'un des chefs d'oeuvre de Dostoïevski. Dans le film comme dans le roman,

il est question de commettre le crime parfait qui débarrassera le monde d'un être abject qui, de ce fait, ne

mériterait pas de vivre. Ne se porterait-on pas sans mieux si disparaissaient de la surface de la terre l'usurière du

roman et le juge inique du film ?

Cela étant dit, Woody Allen se garde bien de n'être qu'un copieur ou un pâle imitateur de Dostoïevski. Il

s'approprie le récit du romancier russe pour en faire quelque chose de différent et de typiquement allenien. On

peut même affirmer, me semble-t-il, qu'il en prend le contre-pied. Raskolnikov, le personnage de Dostoïevski,

une fois son double crime perpétré, se rongeait de remords et de culpabilité. Rien de tel chez Abe Lucas qui,

engoncé dans son orgueil, reste persuadé jusqu'au bout de son bon droit. Chez Dostoïevski, le chemin de la

repentance et du salut était inspiré au criminel par Sonia, la lumineuse prostituée imaginée par l'auteur. Chez

Woody Allen, Jill l'étudiante, qui se découvre plus conventionnelle qu'elle ne voulait le croire, a beau faire et

beau dire, elle ne fait pas bouger d'un iota la conscience égarée de son professeur. Quant au châtiment, s'il était

voie de rédemption dans le roman russe, il n'est plus ici que le fruit du hasard. A la déportation en Sibérie se

substitue la chute dans un gouffre.

Qu'on se rassure, il n'est nullement nécessaire d'être un fin spécialiste de Dostoïevski ni même d'avoir lu le

roman susnommé pour apprécier « L'Homme irrationnel ». Il suffit de se laisser conduire par une intrigue assez

limpide et par la mise en scène élégante de Woody Allen. Il faut aussi accepter de se laisser interroger par la

vision de l'humanité somme toute très pessimiste de ce dernier. Les criminels ne trouvent pas tous un chemin de

salut et il en est d'impénitents comme celui que le cinéaste a choisi de faire évoluer. Nous aimerions sans doute

que tous acceptent de saisir la main salvatrice d'une Sonia, comme chez Dostoïevski. Mais il en est aussi qui,

tout enfermés dans leur suffisance, n'entendent rien d'autre qu'eux-mêmes et rejettent tout rachat. Sous ses

apparences de fluidité, voire presque de légéreté, Woody Allen sait, mieux que quiconque, nous confronter à

nous-mêmes, à ce que nous sommes, à notre pauvre humanité qui s'égare si facilement. Une fois encore, il nous

fait le cadeau d'un film capable d'alimenter nos réflexions et nos méditations pour de longues heures. 9/10

Luc Schweitzer, sscc.

1

/

1

100%