Lemrabott - GED - Université de Bordeaux

1

UNIVERSITE DE BORDEAUX IV

/

CHAIRE DE l’UNESCO

/

UNIVERSITE DE VERSAILLES-SAINT QUENTIN EN YVELLINES

Colloque international sur le thème :

Pauvreté et développement durable

(Bordeaux les 22 et 23 novembre 2001)

Aide Publique au Développement, théorie néo-

classique de "l'altruisme" et lutte contre la pauvreté :

le cas de la Mauritanie.

Communication présentée par:

Mohamed Ali OULD LEMRABOTT

(Groupe Mauritanien de Recherche sur la Pauvreté et le Développement)

Nouakchott, novembre 2001.

2

SOMMAIRE

Avertissement

Résumé

I. Chapitre introductif (« débroussaillage » conceptuel )

1. Vue d’ensemble de la problématique de l’aide au développement

2. L’aide publique au développement, une manifestation de « l’altruisme impur » ?

II.Vers une application au contexte Mauritanien : une réduction rapide de la

pauvreté est tributaire de l’aide extérieure

III. Le commerce extérieur, un atout sous-exploité au regard de la croissance

durable et de la réduction de la pauvreté

IV. Un secteur minier hérité de la colonisation et maintenu sous perfusion

financière par l'aide extérieure . Peu intégré au reste de l’économie, il n’est pas

assez « pro-poors »

1. Historique et genèse de l’exploitation minière en Mauritanie: histoire d’un projet

conçu au regard des intérêts de la sidérurgie européenne et du capital financier

privé européen

2. Une "cathédrale dans le désert"

3. « L’hyène face à l’océan » : ou quand les retombées de quarante ans d’exploitation

minière se font attendre

4. Une activité minière génératrice de coût d’opportunité

V. Un contre-exemple pour nuancer le jugement: L’aide aux secteurs

sociaux comme forme « d’altruisme pur » au service de la lutte contre la pauvreté

humaine (et du développement durable du capital humain)

VI. Conclusion.

3

Avertissement

L'auteur de cette communication a participé intuitu personae au colloque

en question en tant que membre du groupe de recherche Mauritanien

"Pauvreté et développement."

A cet égard, ses frais de participation ont été entièrement pris en charge

par les organisateurs de cette manifestation, à savoir l'université de

Bordeaux et l'université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, à

l'exclusion de tout autre organisme.

Par conséquent, les idées et opinions exprimées dans ce texte, qui se

situent en dehors de toute considération professionnelle, sont strictement

personnelles et n'engagent que leur auteur, bien qu'elles se veuillent

objectives et neutres car découlant d'une démarche purement scientifique.

4

Résumé

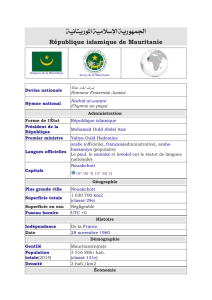

Le concept d’altruisme, proposé dans le cadre des tentatives récentes de prolongement

du cadre d'analyse néo-classique comme comportement procédant de la rationalité

économique, permet d’analyser cette transaction non marchande et aux mobiles

complexes qu’est l’aide au développement.

Néanmoins, une fois discuté, ce concept a révélé quelques limites qui portent

notamment sur les mobiles non économiques de l'aide.

Cependant, dans le cadre des tentatives de recherche des causes de l’inefficacité de

l’aide en général, le concept d'altruisme a pu être appliqué - sous ses deux dimensions

pure et impure - au comportement, du point de vue de leur appui au commerce

extérieur, des donateurs de la Mauritanie, un pays du groupe des PMA, pour lequel le

marché extérieur offre l’unique possibilité réelle d’un développement durable et

réducteur de pauvreté.

Ainsi, l’analyse des effets d’un grand projet d’exportation de produits miniers mis en

œuvre dans ce pays aux ressources financières limitées, a montré que cette activité a

peu contribué au développement du pays et à la réduction de la pauvreté.

A la lumière de ce projet d’exploitation du fer, mis en place du temps de la

colonisation par la volonté de ces principaux donateurs et maintenu en survie par leur

aide abondante, il est apparu que le comportement des donateurs, pour lesquels ce

projet présente un intérêt stratégique particulier, pourrait être assimilé à de l’altruisme

impur.

Toutefois, ce jugement mériterait d'être nuancé à maints égards notamment parce qu’il

inclut une part de procès d’intention au sens où l’entend la sociologie politique (R.G.

Schwarzenberg, M. Duverger, etc.)

D’autant plus que lorsqu’on examine l’action de ces mêmes grands donateurs en

direction des secteurs sociaux et les progrès réalisés par la Mauritanie dans ce

domaine, et quand on prend en compte leurs déclarations, en dehors de tout procès

d’intention, il apparaît, de ce point de vue, qu’ils ont plutôt fait œuvre d’altruisme

pur.

Enfin, la communication propose plusieurs prolongements du modèle dichotomique

altruisme pur-altruisme impur en particulier de lui intégrer la dimension temporelle.

Sous cet éclairage nouveau, l’altruisme impur, voire a fortiori l’égoïsme apparaissent à

l’échelle internationale comme irrationnels eu égard à l’imbrication ancienne et

croissante des intérêts des donateurs et des bénéficiaires au niveau du « village

planétaire. »

5

I. Chapitre introductif (« débroussaillage » conceptuel )

1. Vue d’ensemble de la problématique de l’aide au développement

Que n'a-t-on pas dit de l'aide au développement: "Potion calmante", "placebo", "argent

de poche des dirigeants du Sud", "de l'argent pris aux pauvres des pays riches et

transféré aux riches des pays pauvres"

1

, "l'aide est gaspillée", "l'aide est inefficace",

"l'aide entretient une mentalité d'assistanat", "l'aide déprime l'épargne intérieure", "elle

aggrave le double déficit (twin gaps)", "elle engendre le surendettement", etc.

Et pourtant, il est un angle d'attaque quasiment inusité par ce foisonnement d'analyses:

c'est l'angle d'attaque microéconomique, comportemental.

La présente communication a précisément pour objet de contribuer à l'enrichissement

de l'analyse de l'aide à travers une approche microéconomique. Mais avant de décliner

le contenu de cette contribution, une vue d'ensemble du débat autour de l'aide au

développement s'impose.

Le survol de la littérature économique traitant de la problématique de l'aide montre que

les opinions négatives portées à l’endroit de cette transaction l’emportent largement sur

les opinions positives.

Que l’on se situe du côté du pays donateur ou du pays bénéficiaire, que l’on s’inscrive

dans l’un des deux paradigmes dominants de l’économie (le libéral et le néo-marxien)

ou dans l’autre, le même constat sceptique voire négatif s’impose

2

.

1

Expression aux accents Cartieristes citée, entre autres, dans le livre du Nobel d'économie d'Amartya

Sen: SEN Amartya, Ethique et économie, Economica, 1993.

2

Ce constat fait par les économistes converge avec l'état de l'opinion dans les pays du Nord, elle-même

globalement hostile à l'aide. Cette désaffection de l'opinion, dont il faut rechercher les origines dans le

mouvement Cartieriste des années 1950 dont le slogan "la Corrèze avant le Zambèze" est bien connu,

tient principalement à deux images popularisées du système d'aide: "l'aide est inefficace", "l'aide est

gaspillée". Sur ce dernier point, voir:

- Brunel S., Le gaspillage de l'aide publique, Le Seuil, 1993.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

1

/

43

100%