Aim.uz La caractéristique générale des adjectifs et des adverbes. Le

Aim.uz

Aim.uz

La caractéristique générale des adjectifs et des adverbes. Le nom de nombre. Le

pronom.

Plan:

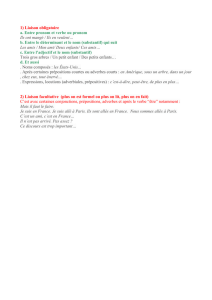

1. Adjectif comme une partie du discours essentiel.

2. Classification sémantique des adverbes en français.

3. Le nom de nombres.

4. Les particularités sémantique, morphologique et syntaxique des pronoms.

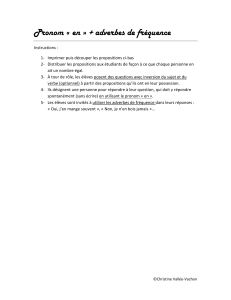

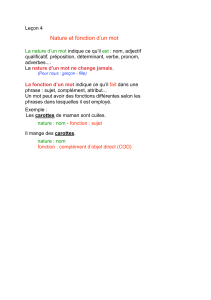

4.1. L’adjectif est une partie du discours qui sert à designer une propriété des

choses des êtres, des notions, désignes par un nom ou un pronom:

Exemple: Un livre interéssant; une belle femme, des sciènces exactes, il est

paresseux. Ses fonctions sjntaxiques sont: complément déterminatif, complément

prédicatif, complément attribut. L'adjectif est caracterisé par deux catégories

morphologiques: le genre et le nombre. L'adjectif comme le nom qu'il détermine deux

genres: le masculi et le feminin.

Le féminin des adjectifs se forme à l'aide des consonnes d, t, r, s sourd, sonore,

petit-petite (ptit-ptit) lejer-lejère, heureux-heureuse, doux-douce, beau-bell vieux-vieille,

blanc-blanche, bon-bonne. Le nombre des adjectifs reflète celui des noms qu'ils

déterminent. La différenciation du nombre en prononciation ne s'étend qu'aux adjectif

en -al, -s, x. Amical-amicaux, cordial-cordiaux, lourd-lourds, lourde-lourdes.

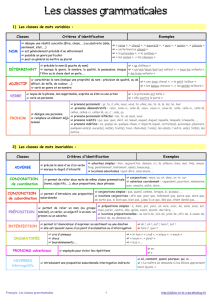

On distingue deux grands groupes sémantiques d'adjectifs: adjecti qualificatifs et

adjectifs de relation.

l. Les adjectifs qualificatifs qui désignent une qualité attribute aux obiet

personnes, notions (rouge, bon, large, heureux, petit, proche).

Les adjectifs qualificatifs sont caracterisées par les degrés de comparaison

d'intensité. Les adjectifs qualificatifs s'emploient en trois fonctions

syntaxiquque: complément déterminatif (un homme courageux), complément prédicatif:

(ii est pai joyeux), attribut (cet homme est courageux).

Le degré de comparaison ne peut pas être considéré comme une catégorie

morphologique. Le degré de comparaison est une catégorie lexico-syntaxique.

Aim.uz

Aim.uz

2. Les adjectifs de relation qui caractérisent l'objet, la personne, la notion par leur

relation avec d'autres objets et notions (métallique, conventionnel, cérébral). Les

caractéristiques présentées par les adjectifs de relation sont diversées: relation à la

matière (métallique), à une etablissement (universitaire, administratif), une doctrine

politique ou scièntifique (marxiste, historique), à 1'origine de l'objet (japonais, africain),

à une destination (carts routière), à un lieu et au temps (régional quotidien,

hebdomadire).

4.2. Les opinions divergentes des linguistes sur l'adverbe peuvent être cataloguées

en deux groupes: 1. Adverbe est classé avec les parties du discours auxilaires, les

prépositions, les conjonctions, les interjections. 2. Adverbe est reconnu pour une partie

du discours autonome.

Malgre les difficultés, la majorite des grammariens, tenant compte de la structure,

de la valeur et de la fonction syntaxique des adverbes, les dégagent comme une partie

du discours autonome distincte de celles des prépositions, des conjonctions et des

interjections (Grevisse. Référovskais, Vassilieva, Ilya, Bogomolova). Il y a cependant

des divergences concernant les particules : on les rapporte aux adverbes (Grevisse,) ou

on les considere comme une partie du discours à part (Referovskaia, Vassilieva).

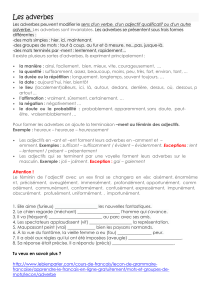

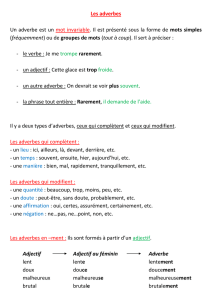

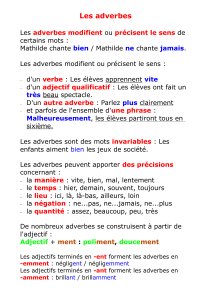

D'apres leur structure les adverbes peuvent être reparties en deux groupes:

1. Les adverbes à un seul mot: tard, tôt, loin, aimablement, lentement, tristement,

soudain.

2. Les adverbes à structure analytique (les locutions adverbiales) : à regret, tout à

coup, avec saggesse, peu à peu, de plus en plus, deux temps en temps).

La classification des adverbes d'apres le sens.

D'après le sens les adverbes se divisent en 3 groupes:

1. a) Les adverbes qualificatifs ou de manière: bien, ensemble, exprès, mal, mieux,

volontiers, vite, lentement, doucement, bon, cher, fort, ferme, gros, peu à peu, de plus en

plus, comment (de quelle maison).

b) les adverbes de quantité (ou d'intensite qui répondent à la question combien,

comment, assez, aussi, autant, beaucoup, fort, peu, trop, largement, absolument,

hautement, profondement.

Aim.uz

Aim.uz

2. Le deuxieme groupe d'adverbes est constitué par les adverbes deictique

(anaphoriques). On les appelle "les adverbes de la caractèristique externe". Ce sont les

adverbes qui dèsignent les conditions exterieurs du déroulement du procès;

a) Les adverbes de lieu: ici, là, ça, ci, ailleurs, dèhors, dedans, avant, contres,

devant, dessus, loin, partout, proche, nulle, ou, après...

b) Les signification des adverbes de lieu sont généralisées dans les adverbes

interrogatifs: ou?, d'ou? Les adverbes de temps: hier, demain, autrefois, jadis,

immédiatement, après, bientôt, aujourd'hui.

3. Le troisième groupe d'adverbes est forme par les adverbes modaux, ceux de

precision et de liaison.

a) Il expriment 1'incertitude: peut-être sans doute, certenement. assurement,

evidement, à mon avis, justement, précisement.

b) Les adverbes de liaisons servent à désigner les rapports logiques entre les

actions: aussi, ainsi d'ailleurs, toutefois, pourtant, en tout cas, cependant.

c) Les adverbes indiquent la momantaniété de faction: tout à coup, brusquement,

soudain indique le commencement de l’action: marcher tout à coup, commencer à

marcher.

La fonction primaire de l’adverbe consiste à exprimer la caractéristique du verbe

ou de l’adjectif. Dans ses fonctions secondaires, il détermine toute la phrase ou le nom

ou bien sert de sujet grammatical.

4.3. Le nom de nombres. Le nom de nombre est une classe de mots qui désigne

une notion de nombre précis, de quantité. On distingue les numeraux cardinaux (un,

deux, cinq, cent etc)., les numéraux ordinaux (troisième, sixième, dixième).

Les grammairiens ne sont pas du même avis quant à la nature de ce groupe de

mots: 1. Tous les numéraux (cardinaux et ordinaux) sont rapportes aux adjectifs

(Grevisse, 1964, p 334-345).

2. Tous les numéraux (cardinaux et ordinaux) sont dégages comme une partie du

discours autonome (Référovskaia, Vassilieva, 1983, p 135-144).

3. Les cardinaux sont considérés comme une partie du discours à part, les

ordinaux sont rapportés aux adjectifs (Bogomolova 1948 p 110-111). Seuls les noms de

Aim.uz

Aim.uz

nombre cardinaux constituent une partie du discours autonome. Les ordinaux ont les

traits des adjectifs de relation du point de vue de la fonne et de la syntaxe (C'est le

premier pas qui coute; le deuxième tour). Les numéraux cardinaux ont leur spécificite

qui permet de les dégager comme une classe de mots à part.

Du point de vue de la fonction syntaxique ils peuvent servir de sujet, de

complément, d'attribut (quatre et un font cinq), comme les adjectifs il se combinent avec

1'article et les déterminatifs (mes deux amis, les deux amis, le dix octobre); ils peuvent

remplacer les déterrninatifs (deux grands garçons); comme les adverbes ils peuvent

introduire un nom (deux de mes élèves).

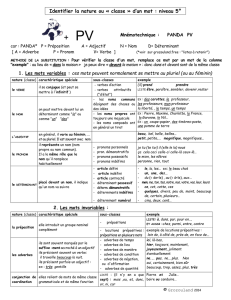

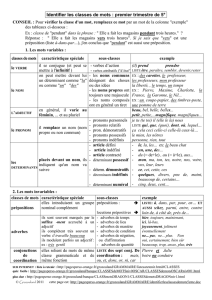

4.4. Le pronom. Confermément à la distinction de deux classes de nom (le nom

substantif et le nom adjectif) on distingue deux classes de substituts pronominaux: les

pronoms proprement dites et les déterminatifs pronominaux. lls sont les substituts des

déterminants des substantifs. Les raisons qui permettant de les réunir dans la partie du

discours du pronom sont les suivantes:

1. La spécificite de leur valeur: lls indiquent la personne, l'objet, les

caractéristiques de la personne ou de l'objet, sans en exprimer les qualités particulières:

2. La spécificite de l’expression des catégories du genre et du nombre;

3. L'existance partielle de la catégorie du cas et de la catégorie de la personne qui

ne sont propres ni ou substantif, ni à fadjectif.

4. La spécificite de leurs fonctions syntaxiques qui les rapproches et distingue à

la fois des substantifs et des déterminants des substantifs.

5.Le nom est une classe de mots ouverte, le pronom est une classe de mots

fermée.

D'après le sens et certaines particularités grammaticales les pronoms et les

déterminatifs pronominaux sont groupes en plusieurs classes: les pronoms personnels,

possessifs, démonstratifs, relatifs, interrogatifs, indéfinis. Les déterminatifs

pronominaux: possessifs, démonstratifs, indefinis, quel interrogative, quel relatif.

Les pronoms personnels sont caractérisées par les catégories du genre, du

nombre, de la personne. Les pronoms personnels servent à designer la personne qui

parle. Les pronoms je, tu, nous, vous ne sont pas les substituts des substantifs. D'autre

Aim.uz

Aim.uz

part, ils remplissent les mêmes fonctions syntaxique que les noms. C'est-à-dire

fonctionnement comme des mots indépendants. Ils servent de sujet, de complément

d'objet direct et indirect, d'attribut: Elle ne te voit pas. Elle me parle.

Les pronoms indépendants s'emploient aupres du verbe s'il y a une restriction ou

une opposition (je n dime que toi. J'aime mieux toi que ton ami).

2. S’ils sont suivis par les mots: même, aussi, seul (moi-même, toi-seul, eux aussi).

3. S'ils sont coordonnées à un nom en fonction de sujet (Ma soeur et moi étions

toujours contentes de le voir).

Les pronoms sont caracterisés par les catégories du genre et du nombre. Du point

de vue des marques formelles du genre et de leur caractère les pronoms personnels sont

reparties en trois groupes:

l.On rapporte à ce groupe les pronoms je, tu, nous, vous, on, les, me. te, se. Les

pronoms de ce groupe incluent deux genre: le féminin et le masculin. Je suis heur eux -je

suis heureuse;

2. Les pronoms du deuxième groupe sont: // (elle), ils (elles), le/la, lui/elle,

eux/elles. Le docteur a été? -Oui, elle a vu votre enfant.

3. Le troisième groupe est le moins nombreux. II comprend le pronom soi, les

pronoms d'objet indirect et atones: me, te, se, lui, leur, on. y. Le genre de ces pronoms

n'est désigne ni par leur forme, ni par les adjectifs et les participes passes: il-le-lui-en-et

elle-la-lui-en. Aussi tôt, elle sa jugea folle et une bouffé de chaleur lui monta aux temps.

Dans la classe des pronoms personnels la catégorie du nombre est liéе à celle de la

personne nous, vous.

Questions sur le thème étudié:

1. Caracterisez s,v,p,. l'adjectif en français moderne.

2. Quelle est la fonction syntaxique de l'adjectif?

3. Le problème du nom de nombre en francais.

4. Quel est le problème d'une partie du discours de l'adverbe en francais?

5. Quelle est la classification sémantique des adverbes?

6. Quel est le problème du pronom en francais?

7. Quelle est la catégorie grammaticale du pronom en francais?

6

6

1

/

6

100%