L`esclavage a été une composante essentielle du

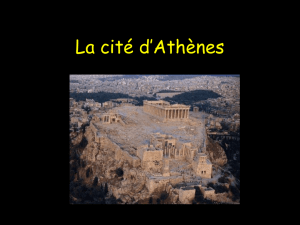

Esclaves et esclavage à Athènes

- version courte -

« Un des aspects de l’histoire grecque, c'est le progrès, main dans la main, de l'esclavage et de la liberté. »

écrit l’historien Moses Finley.

L'histoire de l'esclavage en Grèce antique pose un double problème :

- Les sources sont lacunaires et disparates ; elles concernent surtout Athènes ; elles portent plus sur le

IVeme que sur le Veme siècle. « Nous ne possédons pratiquement aucun texte écrit par un esclave et traitant

de sa condition d’esclave » (Jean Andreau et Raymond Descat). Il en résulte un usage fréquent du

conditionnel par les historiens.

- Le mode de pensée et les repères utilisés par un Grec du Veme sont très différents des nôtres.

Qu’est-ce qu’un esclave ?

C’est un homme, une femme ou un enfant qui est considéré comme la propriété d’un autre homme.

« Juridiquement et politiquement, l’esclave est tenu à la fois comme un être humain et comme un objet,

qui peut être acheté, vendu, donné en gage au même titre qu’un autre bien ».

Le grec ancien possède plusieurs termes. A l'âge classique, le mot le plus courant est sans doute δοῦλος /

doûlos, qui est employé par opposition à l’homme libre (ἐλεύθερος / eleútheros) et plus particulièrement

au citoyen (πολίτης / polítês).

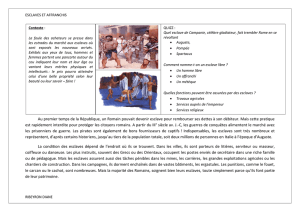

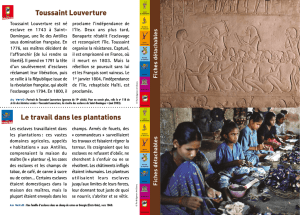

L’esclave au travail

Les esclaves sont fréquemment employés à la maison. Une femme esclave peut servir de nourrice ou

s’occuper des tâches domestiques. Au sens premier, le « pédagogue » est un esclave chargé d’emmener les

enfants à l’école.

En dehors du domicile, la principale activité utilisant des esclaves est probablement le travail de la terre.

Les esclaves sont également employés dans les ateliers et dans les boutiques. Le père de Démosthène

possède une fabrique de couteaux et une fabrique de lits. Ces deux ateliers rassemblaient une cinquantaine

d’esclaves chacun. Les propriétaires louent leurs esclaves, peut-être 30 000, dans les mines d’argent du

Laurion.

La condition des esclaves.

L’esclave est à la fois omniprésent et invisible dans la cité ; il travaille et appartient à une maison, mais

pour les citoyens, il est considéré comme « l’étranger par excellence, et même le barbare ».

A l’époque archaïque, Athènes pratique l’asservissement pour dettes. Solon y met fin.

À Athènes, les esclaves n’ont juridiquement aucun droit. Un délit passible d’amende pour l’homme

libre donne lieu à des coups de fouet pour l’esclave, à hauteur, semble-t-il, d’un coup par drachme.

Selon le pseudo-Aristote (Économique, 1344a35), le quotidien de l'esclave se résume à trois mots « le

travail, la discipline et la nourriture ».

De fait, la condition des esclaves varie beaucoup selon leur statut : l’esclave mineur du Laurion connaît

des conditions de travail particulièrement pénibles, tandis que l'esclave en ville jouit d’une relative

indépendance. Il peut vivre et travailler seul, moyennant paiement d’une redevance (ἀποφορά / apophora)

à son maître. Il peut ainsi mettre de l’argent de côté, parfois suffisamment pour se racheter.

L’esclave peut être affranchi et racheter sa liberté. La pratique devient plus courante à partir du IVeme

siècle et donne lieu à des actes gravés sur pierre. Pasion, affranchi par son maître, se lance à son tour dans

la banque. Il possède une manufacture de boucliers et devient un des hommes les plus riches d’Athènes.

Pour le récompenser de ses largesses, il est admis comme citoyen.

Cette promotion semble très exceptionnelle. Au regard de la cité, l’affranchi est loin d’être l’égal d’un

citoyen de naissance. Il est soumis à toutes sortes d’obligations.

Cette situation n’empêche pas 20 000 esclaves athéniens de s’enfuir à la fin de la guerre du Péloponnèse,

sur l’incitation de la garnison spartiate stationnée en Attique.

D’où viennent les esclaves ?

il existe deux sources majeures, la guerre et le commerce.

Dans la guerre, le vainqueur possède tous les droits sur le vaincu, que celui-ci ait combattu ou non[14].

L’asservissement, sans être systématique, est pratique courante. Ainsi, Thucydide (VI, 62 et VII, 13)

évoque les 7000 habitants d’Hyccara, en Sicile, faits prisonniers par Nicias et vendus ensuite (pour 120

talents) dans la ville voisine de Catane.

Il existe un commerce d’esclaves avec les peuples barbares voisins : Thraces, Scythes, Cariens, Lydiens,

Egyptiens, etc. Les principaux centres de commerce d’esclave semblent avoir été Délos, Éphèse, Byzance

ou encore Tanaïs, sur l’embouchure du Don.

Le prix des esclaves varie en fonction de leur compétence. Ainsi, Xénophon évalue à 180 drachmes le prix

d'un mineur du Laurion - en comparaison, un ouvrier de grands travaux est payé une drachme par jour -

mais les couteliers du père de Démosthène valent bien 500 ou 600 drachmes chacun.

Combien d’esclaves ?

Les historiens exploitent deux sources majeures, quand les archives ont survécu, souvent à l’état de

fragments recopiés par des chroniqueurs : les recensements ; les taxes portant sur le commerce des

esclaves.

Entre 317 et 307, selon un texte du chroniqueur Ctésiclès repris par Athénée de Naucratis (Banquet des

sophistes), le tyran Démétrios de Phalère aurait ordonné un recensement général de l’Attique qui aboutit

aux chiffres suivants : 21 000 citoyens, 10 000 métèques et 400 000 esclaves [oiketès]. Les historiens

admettent la validité du chiffre en ce qui concerne les citoyens et les métèques. Le chiffre de 400 000 peut

difficilement désigner l’ensemble des esclaves : l’Attique n’aurait pas pu nourrir une population aussi

nombreuse ; Démétrios n’avait pas de raison de s’intéresser aux seuls esclaves. Par contre, si ce chiffre

désigne l’ensemble de la population [oiketès valant alors pour l’ensemble des personnes vivant dans une

maison], alors, à Athènes, au IVeme siècle, un habitant sur deux aurait été un esclave. La validité de ce

chiffre élevé est encore l’objet de débats entre historiens.

Penser l’esclavage.

Pour un Athénien de l’époque classique, « l’esclavage est une pratique sociale, à laquelle on s’adapte, une

pratique difficile à laquelle on s’adapte », comme à la guerre et à la mort. De plus, l’esclavage concernant

surtout des non-Grecs, la question ne se pose pas.

Dans le Politique, Aristote développe la théorie de l’esclavage par nature : « L’être qui, grâce à son

intelligence, est capable de prévoir, est gouvernant par nature ; l’être qui, grâce à sa vigueur corporelle, est

capable d'exécuter est gouverné et par nature esclave » (I, 2, 2). Contrairement aux animaux, l’esclave

peut percevoir la raison mais il est « complètement dépourvu de la faculté de délibérer » (I, 13, 17).

Platon, lui-même réduit en esclavage puis racheté par l'un de ses amis, donne au contraire une

condamnation explicite de l'esclavage dans le Ménon en faisant participer un esclave à une discussion

philosophique. Par là, le statut de celui-ci comme humain à part entière est reconnu, et le fondement

essentiel de l'esclavage est contredit.

Aujourd’hui, l’esclavage grec fait toujours l’objet de débats historiographiques, en particulier sur deux

questions. Peut-on dire que la société grecque était esclavagiste ? Les esclaves grecs formaient-ils une

classe sociale ?

Sources :

Esclavage en Grèce antique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage_en_Gr%C3%A8ce_antique

Moses Finley Ancient Slavery and Modern Ideology 1979 (Esclavage antique et idéologie moderne, 1981)

Yves Garlan Les esclaves en Grèce ancienne 1982

Jean Andreau Raymond Descat Esclave en Grèce et à Rome Hachette littératures 2006

Claude Mossé : Grèce, l’esclavage a-t-il existé ? La Grèce antique, terre de liberté ou société esclavagiste ? L’histoire

n° 64, février 1984

Raymond Descat A Athènes, un habitant sur deux était esclave, L’histoire, n° 280 octobre 2003

Bibliotheca Classica Selecta : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Escl.html

DL 2007

1

/

3

100%