Effets de la crise

1

Financement de l’entreprise, risque et rôle des banques

Analyse de « Les confessions d’un homme

1

ordinaire »

D’Etienne de Callataÿ

Nicolas Morenville, Rose Ndjendje et Thomas Neuville

1er Master en Sciences-Economiques, orientation générale, à finalité spécialisée

Année académique 2009-2010

Professeur : Alain de Crombrugghe

1

« Economiste »

2

Economics School of Louvain/UCL • Place Montesquieu 3 • 1348 Louvain-la-Neuve

Economics School of Louvain/FUNDP • Rempart de la Vierge 8 • 5000 Namur

Tables des matières

Introduction ………………………………………………………………………………….. 3

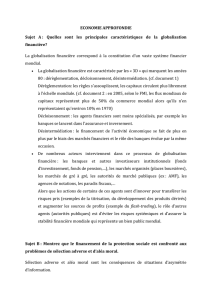

Partie I : Causes et conséquences de la crise ………………………………………………… 4

A. Responsabilité partagée des différents acteurs …………………………………… 4

1. Responsabilité des institutions financières ………………………………… 4

1.1 La responsabilité individuelle ………………………………….…. 4

1.1.1. Les modèles internes de gestion des risques …….……... 4

1.1.2. Gestion actif-passif ….…………………………………. 5

1.1.3. Les gages des crédits hypothécaires ….………………... 5

1.1.4. Les innovations financières ….………………………… 5

1.1.5. Les incitations à la performance ….……………………. 6

1.2. La responsabilité collective ……………………………………… 6

2. Responsabilité de Monsieur Tout le Monde ……………………………….. 7

B. Les effets de la crise ………………………………………………………………. 7

1. Effets de la crise sur le système financier …………………………………. 7

1.1. Modification du paysage financier ………………………………. 8

1.2. Régulation plus intensive du secteur financier ………………….. 8

1.3. Changements dans le mode de fonctionnement des institutions .... 8

1.4. Rentabilité du secteur financier ………………………………….. 9

2. Effets de la crise sur la croissance économique …………………………… 9

2.1. Effets sur l’investissement ………………………………………. 9

2.2. Effets sur la consommation ………………………………..…… 10

3. Effets de la crise sur l’inflation et les taux d’intérêt …………………….... 10

Partie II : Solutions à la crise et vision critique …………………………………………….. 11

A. Plan de sauvetage européen et américain ………………………………………... 11

1. European Economic Recovery Plan ……………………………………… 11

2. The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 ………………… 12

3. Similitudes entre les deux plans …………………………………………. 13

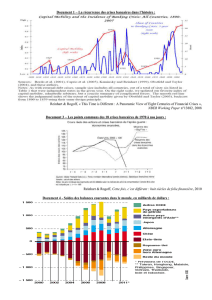

B. Crise de 1929 vs crise 2007 ……………………………………………………… 14

1. Ressemblances ……………………………………………………………. 14

2. Divergences ………………………………………………………………. 14

C. Problématique de l’aléa moral dans l’attitude des autorités ………………………15

1. Aléa moral de la part des institutions financières ………………………… 15

1.1. Aléa moral dû à l’injection de liquidité ………………………… 15

1.2. Aléa moral dû aux garanties publiques …………………………. 16

1.3. Aléa moral dû à la recapitalisation des institutions financières … 16

1.4. Solutionner le problème d’aléa moral …………………………... 17

2. Aléa moral de la part des épargnants ………………………………………17

D. Autres pistes de sortie de crise ……………………………………………….….. 18

1. Théorie keynésienne VS théorie classique ……………………………….. 18

2. Pensée d’Attali et microfinance …………………………………….…….. 19

Conclusion ………………………………………………………………………………….. 21

Bibliographie ……………………………………………………………………………….. 22

3

Introduction

Au cours des pages subséquentes, après avoir rappelé les causes de la crise financière actuelle

en distinguant la responsabilité des institutions financières de celle de Monsieur tout le

monde, nous allons traiter des effets de cette crise sur le système financier, sur la croissance

économique ainsi que sur l’inflation et les taux d’intérêts. Ensuite, nous nous pencherons sur

les solutions et nous présenterons les différents plans de relances européens et américains.

Enfin, nous nous efforcerons de comparer la crise actuelle avec celle de 1929 avant de traiter

de l’aléa moral qui est un problème au centre de la crise que nous traversons. Ce sujet nous

affecte tous dans la mesure où cette crise financière a des effets dans la sphère réelle et

influence toutes les économies du monde.

Tout d’abord, nous évoquerons brièvement les causes de la crise financière actuelle. Celle-ci

trouve son origine dans le comportement des institutions financières mais la responsabilité de

Monsieur tout le monde est également en cause.

Concernant la responsabilité individuelle des banques, les modèles internes de gestion des

risques, la gestion actif-passif, les gages des crédits hypothécaires, les innovations financières

et les incitations à la performance sont autant de problèmes qui ont contribué à la crise

actuelle. L’interdépendance entre les institutions et leur difficulté à se coordonner renvoient à

la responsabilité collective de ses mêmes institutions.

Concernant la responsabilité de Monsieur tout le monde, les épargnants et investisseurs privés

ont donné aveuglément leur confiance au manque sans se soucier de savoir ce qui se cachait

derrière le rendement élevé qu’on leur proposait.

Ensuite, nous évoquerons les effets de la crise sur le système financier qui a été chamboulé,

sur la croissance économique qui s’est fortement dégradée et enfin nous traiterons des effets

sur l’inflation et les taux d’intérêts.

Par la suite, nous aborderons la partie centrale de notre travail, à savoir les solutions apportées

à la crise, en adoptant une vision critique. A cet égard, nous parlerons des plans de relance

européens et américains qui s’inspirent des méthodes keynésiennes mais dont les moyens sont

singulièrement plus importants outre atlantique.

Un rapprochement avec la crise de 1929 sera ensuite effectué en soulignant les similitudes

mais également les nombreuses divergences.

Enfin, nous traiterons de l’aléa moral qui a joué un rôle crucial dans la crise et qui n’est pas

évident à solutionner. A cet égard, nous distinguerons les différents types d’aléa moral et nous

donnerons quelques pistes de solutions mais qui ne sont pas toujours aisées à mettre en place.

Enfin, la conclusion résumera notre propos.

4

Partie I : Causes et conséquences de la crise

A. Responsabilité partagée des différents acteurs

Avant d’aborder la responsabilité des différents acteurs, l’auteur identifie une des causes

majeures de la crise. Ainsi, il apparaît que le mécanisme de crédit y a joué un rôle central.

Loin de critiquer ce mécanisme, l’auteur nous en rappelle l’utilité économique et collective.

Grâce au crédit, les meilleurs projets, et non uniquement les projets de ceux qui disposent de

suffisamment de moyens pour les financer, peuvent voir le jour. En ce qui concerne le crédit

hypothécaire, celui-ci permet aux emprunteurs de se loger sans devoir disposer de la totalité

du capital pour devenir propriétaire. Plus encore, les crédits subprimes ont permis à des gens

qui, pour des raisons de solvabilité, n’auraient pas eu accès au crédit d’en bénéficier.

Le crédit a connu une grande expansion au cours des dernières décennies. Cette expansion

peut s’expliquer par une trop grande confiance envers les perspectives économiques de moyen

terme. Une conjoncture favorable, reflet d’une croissance économique soutenue et stable, a

ainsi suscité l’octroi de plus de crédit. C’est également cette stabilité qui a généré de

l’instabilité. Elle a conduit à une plus grande prise de risque dans le chef des institutions

financières. Celles-ci ont également pris plus de risque car elles disposaient de modèles plus

sophistiqués de gestion des risques. Ce point sera abordé plus en détail ultérieurement.

Nous allons maintenant aborder la question de la responsabilité des différents acteurs. A ce

titre, l’auteur ne désigne pas les institutions financières comme seules responsables. Il en

présente deux autres, à savoir les pouvoirs publics et Monsieur tout-le-monde. Pour ce travail,

nous n’avons fait choisi d’aborder uniquement la responsabilité des institutions et de

Monsieur tout-le-monde

1. Responsabilité des institutions financières

Tout d’abord, concernant la responsabilité des institutions financières, il faut distinguer deux

niveaux de responsabilité. Le premier est celui de leur responsabilité individuelle. Le second

est celui de la responsabilité collective de toutes les institutions.

1.1. Responsabilité individuelle

Pour ce qui est de la responsabilité individuelle des institutions, l’auteur retient cinq domaines

dans lesquels des défaillances ont eu lieu.

1.1.1. Les modèles internes de gestion des risques

Selon les accords de Bâle II, la responsabilité de mettre en place des modèles mathématiques

internes de gestion de risques était laissée aux banques. En se basant sur les normes de fonds

propres exigées par Bâle II et grâce à des modèles financiers de plus en plus précis, les

institutions se sont arrangées pour détenir uniquement le minimum de fonds exigés. Pour

maximiser leur bénéfice par rapport à leurs fonds propres, les banques ont augmenté le

volume des crédits qui présentaient un risque faible et qui ne requéraient donc pas une grande

quantité de fonds propres. Mais ces modèles ont conduit les institutions à mal mesurer les

risques parce que celles-ci n’ont pas tenu compte de l’évolution de l’environnement. Ainsi,

l’évolution de la structure du marché hypothécaire américain n’a pas été prise en compte par

ces modèles. La hausse de la titrisation a ainsi eu pour conséquence une augmentation des

5

risques de défaut alors que les modèles prédisaient des risques moins importants pour ces

crédits.

En plus de mal calculer les risques qu’elles prenaient, les institutions ont ignorés d’autres

risques jugés exceptionnels. Les modèles de gestion n’ont pris en compte que les risques qui

se produisaient avec une probabilité de 95 ou 99% et ont ignoré les 5 ou 1% restants. En se

basant sur une analyse de corrélation et de décorrélation historiques entre risques, certains

étaient supposés se compenser. Ils n’ont pas tenu compte du fait que certaines corrélations

peuvent s’éliminer face à des chocs nouveaux.

1.1.2. Gestion actif-passif

A ce sujet, l’auteur retient essentiellement le risque d’illiquidité auquel font face les banques.

Ce risque a pris de plus en plus d’ampleur ces dernières années du fait d’un glissement dans la

structure de l’épargne des agents. Ainsi, le niveau d’épargne a diminué à cause du faible

rendement offert par l’épargne traditionnelle. Les épargnants ont donc voulu investir

autrement, dans des actifs offrant une rémunération plus grande. Il faut également signaler

que banques ont aussi poussé leurs clients à investir dans des activités plus rentables pour

elles.

1.1.3. Les gages des crédits hypothécaires

Etant donné que les prix sur le marché immobilier étaient en croissance continue, les banques

ont prêté de plus en plus. En principe, les prêts octroyés par les banques doivent l’être à

concurrence de 80% du prix du bien gagé. Ce gage leur sert de couverture en cas de

défaillance de l’emprunteur. Dans ce cas, elles ont consenti des prêts supérieurs à ce seuil de

80% suite à la hausse des prix de l’immobilier, convaincu que cette hausse allait perdurer,

permettant d’abaisser le ratio entre le montant prêté et la valeur du gage et rétablir ainsi la

qualité du gage. Les institutions financières n’ont pas tenu compte du fait que les prix ne

pouvaient pas monter jusqu’au ciel et qu’il arriverait un moment où ils finiraient par baisser.

Mais il n’y a pas eu d’amélioration du ratio de couverture des gages suite à la hausse des prix.

Au contraire, une bulle immobilière s’est créée. Cette bulle a été alimentée par la forte

croissance économique qui a poussé la demande à la hausse, par le faible niveau des taux

d’intérêts réels ainsi que par les innovations financières qui ont permis d’allonger la durée des

prêts. Nous avons aussi assisté à l’apparition d’une nouvelle classe d’emprunteurs qui, grâce à

de nouvelles régulations, a désormais accès au marché du crédit.

1.1.4. Les innovations financières

Les innovations financières ont conduit à une complexification des produits financiers, ce qui

a rendu plus difficile la gestion des risques. Les départements internes de gestion des risques

n’étaient plus en mesure de comprendre et de contrôler les risques encourus. Cet

accroissement de la complexité a également facilité les dérives individuelles au sein de

certaines institutions comme ce fut le cas à la société générale

2

.

Ainsi, les institutions devaient faire appel à des agences de notations pour évaluer leurs

produits mais ces agences n’ont pas été totalement impartiales parce qu’elles étaient

rémunérés en fonction des produits qu’elles validaient. Elles avaient donc intérêt à valider le

plus de produits possibles sans tenir compte du risque qu’ils présentaient. D’autre part, les

relations commerciales entre les agences de notations et les entreprises ne se limitent pas à la

2

La banque française a subi des pertes considérables suite à des prises de position sur des contrats à terme.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%