AMP

Droit de la famille, Amélie Dionisi-Peyrusse, SEAD 2013-2014

Droit de la famille, Amélie Dionisi-Peyrusse, SEAD 2013-2014

1

Chapitre II L’assistance médicale à la procréation (AMP)

Les progrès scientifiques ont permis depuis quelques décennies la naissance d’enfants

qui n’ont pas été conçus naturellement au cours de relations sexuelles.

L’insémination artificielle avec le sperme du conjoint ou du concubin, dite IAC, est la

première forme d’AMP à être apparue.

En 1973, les CECOS (Centre de d’étude et de conservation du sperme) ont été créés et

les inséminations avec du sperme d’un tiers donneur, dite IAD, se sont développées.

Ensuite, le premier « bébé éprouvette » est né en 1982, c’était une petite fille

prénommée Amandine. Il s’agit dans ce cas d’enfant conçu par fécondation in vitro, dite FIV,

c'est à dire que la rencontre de l’ovule et du spermatozoïde donnant « naissance » à un embryon

se déroule en laboratoire. L’embryon est ensuite transféré dans l’utérus de la mère. Enfin, le

procédé de congélation des embryons ainsi obtenus s’est développé, permettant ainsi de tenter

plusieurs FIV en cas d’échec. La question du devenir de ces embryon congelés s’est ensuite

posée et on a pu envisager le don d’embryon.

Ces procédés sont aujourd’hui courants et réglementés. La matière devrait encore

évoluer puisque d’autres procédés existent d’ores et déjà mais sont jusqu’à présent interdits.

C’est le cas tout d’abord des mères porteuses mais c’est aussi peut être le cas du clonage. Le

clonage humain est aujourd’hui interdit mais certains prétendent avoir la certitude de pouvoir le

réaliser quand ils ne prétendent pas tout simplement l’avoir déjà réalisé. Et puis, d’autres

procédés pourraient à l’avenir voir le jour comme par exemple l’utérus artificiel qui permettrait

le développement de l’embryon en dehors du corps d’une femme.

La filiation par AMP a été réglementée par deux lois de 1994, dite « lois bioéthiques »,

élaborées sous l’égide du Professeur Jean-François Mattéï. Il était prévu que ces lois soient

révisées au bout de cinq ans compte tenu des incertitudes et du manque d’expérience en la

matière.

Ce n’est finalement que le 6 août 2004 qu’interviendra la seconde loi relative à la

bioéthique. Il faut dire que la matière est délicate à réformer. Elle est en étroite dépendance

avec les progrès de la science, on manque de recul sur ses questions et il existe de nombreux

sujets polémiques. Par exemple, la possibilité d’insémination avec le sperme du conjoint

décédé a donné lieu à des appréciations divergentes, l’accès des homosexuels à l’AMP fait

l’objet de débats passionnés, de même que l’âge au delà duquel l’accès à l’AMP est fermé. On

peut encore citer comme exemple la question des mères porteuses dont l’interdiction est

semble-t-il de plus en plus discutée.

Cette loi bioéthique de 2004 devait elle aussi être révisée au bout de cinq ans.

Compte tenu de l’importance des questions éthiques qui se posaient, la réflexion sur la

révision de la loi bioéthique a commencé en 2008. On peut notamment relever que le Sénat a

rendu un rapport d’information sur la maternité pour autrui (couramment appelé pratique des

« mères porteuses ») en juin 2008, le Conseil d’état a rendu un rapport début mai 2009 sur

l’ensemble de la révision envisagée et le CCNE (Comité consultatif national d’éthique) a rendu

plusieurs avis. Par ailleurs, des débats ont été organisés dans différentes villes de France et les

internautes ont pu donner leur avis sur un site internet conçu pour cela dans le cadre des « états

généraux de la bioéthique ». Les résultats de ces états généraux de la bioéthique ont été

Droit de la famille, Amélie Dionisi-Peyrusse, SEAD 2013-2014

Droit de la famille, Amélie Dionisi-Peyrusse, SEAD 2013-2014

2

synthétisés dans un rapport daté du 1er juillet 2009. Enfin, une mission parlementaire a procédé

à de nombreuses auditions et a rendu un rapport, dit rapport Léonetti, le 20 janvier 2010.

Enfin, un texte a été déposé à l’Assemblée nationale en octobre 2010. La loi bioéthique

a finalement été révisée par une loi du 7 juillet 2011. Sur la question de l’AMP, l’un des points

marquants du texte est la suppression du délai de deux ans pour avoir accès à l’AMP pour les

couples non mariés. Pour le reste, la matière n’a pas été bouleversée par cette loi du 7 juillet

2011.

Fin 2012, au moment du dépôt du projet de loi relatif au mariage des couples de même

sexe, certaines voix se sont de nouveau faites entendre en faveur de l’ouverture de l’AMP aux

couples de même sexe. La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe

n’a finalement apporté aucun modification en matière d’accès à l’AMP. Il faut dire que le

mariage n’étant pas une condition d’accès à l’AMP, l’ouverture du mariage n’impliquait pas

nécessairement de modification sur ce point.

La question s’est ensuite posée de savoir si le projet de loi famille contiendrait des

dispositions en matière de gestation pour autrui (GPA) et d’ouverture de l’AMP aux couples de

même sexe. Le gouvernement a alors précisé que tel ne serait pas le cas.

Compte tenu de l’importance du débat, le Comité Consultatif National d’Ethique

(CCNE) s’est saisi de la question et il doit rendre un avis sur ce point courant 2014.

Il faut souligner qu’à défaut de légalisation de la GPA, l’ouverture de la PMA aux

couples de même sexe ne pourrait, de fait, concerner que les couples de femmes, ce qui n’est

pas sans soulever des difficultés importantes en termes d’égalité et de reconnaissance de la part,

du rôle, des hommes dans l’engendrement.

La première spécificité de la filiation par AMP est d’être encadrée par la loi. La

conception naturelle d’un enfant est parfaitement libre là où la procréation médicalement

assistée est encadrée. Seuls certains procédés sont autorisés et en plus, certaines conditions

doivent être remplies pour y avoir accès (Section I). Par ailleurs, lorsqu’un enfant est né suite à

une AMP, certaines adaptations du droit de la filiation sont nécessaires en ce qui concerne les

règles d’établissement et de contestation de la filiation (Section II).

Section I Les possibilité d’accès à l’AMP

L’accès à l’AMP est réglementé par le code de la santé publique (CSP). Il résulte de

l’ensemble de ces dispositions que l’AMP est, en France, encadrée de façon relativement

stricte. Le terme AMP englobe les « pratiques cliniques et biologiques permettant la conception

in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert

d'embryons et l'insémination artificielle » (L2141-1 CSP).

La stimulation ovarienne seule est un peu à part puisqu’elle n’est soumise qu’à des

recommandations de bonnes pratiques. Pour le reste, c’est strictement encadré.

Non seulement, il existe un certain nombre de procédés scientifiquement possibles qui

restent interdits (§2) mais en plus, l’accès à l’AMP n’est pas ouvert à toute personne (§1).

Droit de la famille, Amélie Dionisi-Peyrusse, SEAD 2013-2014

Droit de la famille, Amélie Dionisi-Peyrusse, SEAD 2013-2014

3

§ 1 Conditions relatives aux personnes désirant avoir recours à l’AMP

En France, l’AMP est réservée aux cas dans lesquels le législateur juge l’AMP

nécessaire, on ne peut pas y avoir recours par simple convenance (A). De plus, elle est réservée

aux couples remplissant certaines conditions (B) et naturellement chaque membre du couple

doit consentir à l’AMP (C).

A) - La nécessité

Selon l’article L2141-2 du code de la santé publique, l’assistance médicale à la

procréation « a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à

l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère

pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué ».

L’AMP ne peut donc être utilisée que dans deux situations qui doivent nécessairement

être médicalement diagnostiquées. Elle est possible d’une part en cas d’infertilité pathologique,

d’autre part en cas de risque de transmission à l’enfant ou à un des membres du couple d’une

maladie particulièrement grave.

On ne peut donc pas faire appel à l’AMP uniquement pour des raisons de convenance

personnelle.

B) - Le couple

L’AMP est interdite en France pour une personne seule. Seul un couple peut avoir

accès à l’AMP (cela se déduit de L2141-2).

Avant la réforme de 2011, la loi exigeait que les liens qui unissent le couple présentent

certaines qualités démontrant leurs caractères solides et stables. Ainsi, le couple devait être

marié ou rapporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans.

Ces conditions tenant au mariage ou à une vie commune d’une durée de deux ans ont

été supprimées. Désormais, l’article L2141-2 al. 2 ne pose plus d’exigence quant aux liens qui

doivent unir les membres du couple. Certaines autres conditions ont été maintenues.

Tout d’abord, le texte utilise les termes « l’homme et la femme formant le couple »,

ce qui semble bien exclure les couples homosexuels. Le couple doit donc être hétérosexuel. En

ce qui concerne les transsexuels ayant changé de sexe à l’état civil, la question n’est pas

explicitement tranchée. Si le transsexuel a changé de sexe à l’état civil, le couple peut être

composé d’un homme et d’une femme. Dans la mesure où le transsexualisme est considéré

comme une pathologie indépendante de la volonté, on pourrait considérer que l’infertilité d’un

couple comprenant un transsexuel est une infertilité pathologique. Dans ce cas, l’AMP devrait

leur être ouverte.

Ensuite, le texte précise que le couple doit être en âge de procréer (en pratique on

l’admet en général jusqu’à 43 ans pour les femmes). L’objectif de cette disposition est

d’interdire le recours à l’AMP dans le cadre de maternité très tardive. A l’étranger, des femmes

de plus de 60 ans ont mis au monde des enfants suite à des AMP. C’est interdit en France au

nom de l’intérêt de l’enfant.

Droit de la famille, Amélie Dionisi-Peyrusse, SEAD 2013-2014

Droit de la famille, Amélie Dionisi-Peyrusse, SEAD 2013-2014

4

Enfin, le couple doit toujours exister à la date de l’AMP. L’AMP ne doit pas avoir

lieu en cas de décès d’un des membres du couple ou en cas de séparation du couple.

L’insémination avec le sperme du conjoint décédé est donc interdite, de même que le transfert

d’embryon post mortem (en première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un texte

autorisant à des conditions strictes le transfert d’embryon post mortem). Quant à la séparation

du couple, cela peut prendre la forme du dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de

corps ou d’une cessation de la communauté de vie.

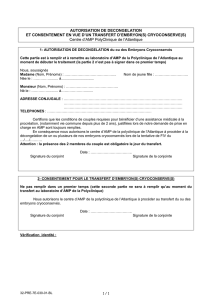

C) - Le consentement

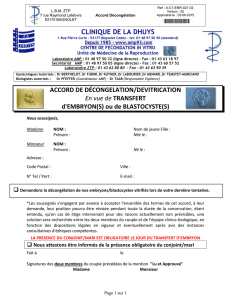

Chaque membre du couple doit consentir à l’insémination ou au transfert d’embryon.

Bien sûr, en matière d’AMP, le consentement est très protégé. Il faut s’assurer d’un

consentement véritable et conscient. Pour cela, l’obligation d’information qui pèse sur l’équipe

médicale est très lourde. L’article L2141-10 CSP précise en détail sur quoi l’information doit

porter. Les personnes désirant avoir recours à l’AMP doivent être informées des possibilités

d’adoption, elles doivent être informées des risques et des effets secondaires de l’AMP... Tout

cela doit se faire lors d’entretiens avec l’équipe médicale. Ensuite, le consentement doit être

confirmé par écrit après un délai de réflexion d’un mois depuis le dernier entretien.

Le médecin peut imposer un délai de réflexion supplémentaire s’il estime que c’est

dans l’intérêt de l’enfant.

Il faut encore préciser que lorsque l’AMP a lieu grâce à un don d’un tiers, alors les

deux membres du couple souhaitant accéder à l’AMP doivent donner leur consentement devant

un juge ou devant un notaire qui les informe des conséquences de cela en matière de filiation.

Dans tous les cas, le consentement doit exister jusqu’à l’AMP et il est possible à tout

moment de le révoquer par écrit. Dans ce cas, cela fait obstacle à l’insémination ou au transfert

d’embryon.

§ 2 Pratiques d’AMP possibles

Les pratiques d’AMP possibles dépendent en grande partie des progrès de la science.

De nouveaux procédés verront sans doute le jour à l’avenir. On peut en particulier penser à

l’utérus artificiel qui bouleverserait les fondements de la maternité.

Mais en France, les pratiques d’AMP auxquelles on peut avoir recours ne dépendent

pas seulement des possibilités scientifiques, elles dépendent aussi de considérations éthiques,

morales etc… Il y a une différence importante entre ce qu’il est scientifiquement possible de

faire et ce qu’il est juridiquement possible de faire.

A) - Les procédés illicites

Les procédés illicites sont ceux qui sont considérés comme heurtant l’éthique. Depuis

quelques années il en est ainsi du recours à la gestation pour autrui (aux « mères porteuses »)

(1). Le don nominatif a quant à lui toujours été prohibé en France (2).

Quant au clonage thérapeutique, il a été condamné avec force par le législateur en

2004 et sur ce point, aucun signe d’évolution de la législation dans un avenir proche ne peut

être perçu (3).

1) La gestation pour autrui

Droit de la famille, Amélie Dionisi-Peyrusse, SEAD 2013-2014

Droit de la famille, Amélie Dionisi-Peyrusse, SEAD 2013-2014

5

Le recours a une mère porteuse est aujourd’hui interdit en France (a). Malgré cette

interdiction, les tribunaux sont parfois confrontés à la question de la filiation des enfants nés de

mère porteuse (b). a. L’affirmation de l’interdiction

Le terme « mère porteuse » recouvre deux procédés différents :

- il peut s’agir du fait, pour une femme, de porter un enfant conçu avec ses propres

gamètes pour ensuite le confier à un couple

- il peut s’agir du fait, pour une femme, de porter un enfant qui n’est pas génétiquement

le sien. Cela a été rendu possible grâce aux progrès scientifiques permettant la FIV

Dans ce cas, elle ne fournit pas ses gamètes, elle prête seulement son utérus pour qu’un

embryon qui lui est étranger se dévellope.

Ces deux techniques sont sans aucune distinction interdites en France. Cela n’a pas

toujours été le cas. Jusqu’en 1989, il existait même des associations dont le but était de mettre

en relation des couples cherchant des mères porteuses avec les mères porteuses. Ces

associations ont été considérées comme ayant un objet contraire à l’ordre public par un arrêt du

13 décembre 1989 (C. cass. Civ. 1ère). Les associations ont alors été dissoutes mais la pratique

des mères porteuses a perduré. Les associations avaient été jugées illicites mais le procédé lui-

même ne l’avait pas encore été directement.

Il va l’être dans un arrêt de l’Assemblée plénière du 31 mai 1991. Saisie sur le point de

savoir s’il était possible d’adopter un enfant issu d’une mère porteuse, la Cour de cassation a

jugé illicite l’ensemble du procédé comme contraire à l’indisponibilité du corps humain et de

l’état des personnes. Elle a jugé cela contraire à l’indisponibilité du corps humain car cela

suppose un accord portant sur les facultés gestationnelles d’une femme. Cela porte atteinte à

l’indisponibilité de l’état des personnes car c’est un accord qui a pour objet de modifier un lien

de filiation. La mère porteuse renonce à établir un lien de filiation avec l’enfant à naître.

Le législateur, en 1994, a entériné cette solution puisque selon l’article 16-7 du code

civil, les contrats de mère porteuse sont nuls. L’article 16-7 dispose « Toute convention portant

sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». L’interdiction vise donc

aussi bien la procréation pour autrui que la gestation pour autrui. Il faut encore ajouter que des

peines sont prévues pour le fait de s'entremettre en vue d'une procréation ou gestation pour

autrui par l’article 227-12 du code pénal.

Des voix se font régulièrement entendre en faveur d’une évolution de la législation.

On peut ainsi noter que le Sénat a rendu en juin 2008 un rapport d’information sur la

question des mères porteuses, dans le cadre de la réflexion sur la révision de la loi bioéthique.

Ce rapport était favorable à la légalisation de la gestation pour autrui (et non de la procréation

pour autrui) à des conditions strictes.

On peut citer les principales : outre les conditions habituelles pour avoir recours à une

AMP, il faudrait que l’enfant ne soit pas génétiquement l’enfant de la gestatrice et qu’il soit

génétiquement l’enfant d’au moins un des membres du couple. La gestatrice devrait avoir eu au

moins un enfant et ne pourrait pas porter l’enfant de sa fille, en outre, elle ne pourra pas être

mère porteuse plus de deux fois. Aucune rémunération de la gestatrice ne serait permise mais

un « dédommagement raisonnable » resterait possible. Une autorisation judiciaire serait

nécessaire au transfert d’embryon, le juge devrait alors vérifier les conditions, les agréments,

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%