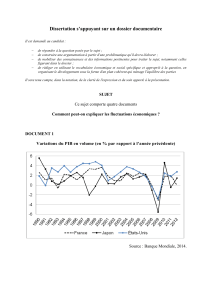

l`economie francaise 2007

L’ECONOMIE MONDIALE 2007

CEPII

ED. LA DÉCOUVERTE

INTRODUCTION

La croissance économique a été forte en 2005 et au premier semestre 2006 grâce à la

consommation des ménages américains et des investissements chinois et bien que le déficit

courant américain se soit encore creusé (croissance américaine déséquilibrée).

L’économie mondiale a su résister aux chocs économiques notamment grâce à des

fondamentaux plus solides en ce qui concerne les pays en développement et une croissance

mieux partagée au sein de l’OCDE.

Malheureusement, un ralentissement est prévu pour 2007 à cause notamment du

ralentissement de la croissance chinoise.

L’ETAT DE L’ECONOMIE MONDIALE

1. Croissance et déséquilibres

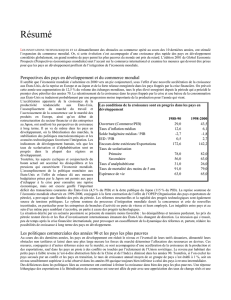

La croissance économique mondiale a été de 5 et de 4,8% en 2004 et 2005, notamment grâce

au 7,2% des pays émergents et en développement pour cette dernière année.

Pourtant le déficit courant américain atteint 805 milliards de dollars en 2005 (6,4% du PIB),

nouveau record, à cause de la faiblesse de l’épargne américaine et des taux d’intérêts à long

terme. Ce déficit, tout comme l’endettement public américain (63% du PIB en 2005), sont

soutenus par une dépréciation du dollar qui permet de déprécier la dette américaine exprimée

en dollars tout en revalorisant les actifs étrangers détenus par les ménages américains

(placements des fonds de pension par exemple).

Cette dépréciation du dollar, malgré l’éternelle position centrale sur le marché des changes de

cette monnaie (90% des transactions de change font intervenir le dollar ; la Banque Populaire

Chinoise a accumulé 209 milliards de dollars de réserve en 2005), a poussé la Réserve

fédérale américaine (Ben Bernanke depuis 2006) à augmenter son taux directeur. L’objectif est

d’apprécier cette monnaie et de rapprocher le taux d’intérêt réel du taux de croissance

tendanciel, en évitant aussi une spirale inflationniste (prix-salaire). La Réserve fédérale

souhaite que la valeur du dollar reflète l’économie américaine, sans surchauffe.

Ce début de remontée des taux longs pèse :

Sur la dynamique du marché de l’immobilier en progression depuis la fin des années

1990. Des ralentissements (États-Unis), voire des corrections à la baisse (Royaume-Uni,

Australie) se font sentir.

Sur la consommation américaine en réduisant le besoin de financement des ménages

américains, donc le déficit courant. Le risque est de ralentir la croissance mondiale en

ralentissant la progression de la demande intérieure américaine.

2. États-Unis, Japon, Union Européenne.

Après une croissance économique exceptionnelle en 2004 (+4,2%), l’économie

américaine devrait maintenir un rythme de croisière de +3,5% en 2005 et 2006, grâce à la

consommation privée soutenue par la progression des revenus salariaux et l’endettement.

La progression des salaires a été favorisée par le faible taux de chômage (4,6% en 2003) alors

que l’endettement a été favorisé par l’envolée des prix de l’immobilier jusqu’en 2005 (prêts

hypothécaires).

Cette contribution de la consommation des ménages à la croissance américaine est desservie

par une policy-mix devenu restrictive en 2004-2005 (hausse des taux d’intérêt ; réduction du

déficit public) et par une inflation qui érode le pouvoir d’achat des ménages.

L’investissement des entreprises mais aussi résidentiel ont également constitué un soutien à la

croissance économique américaine.

Par contre, le solde du commerce extérieur s’est encore dégradé (5,8% du PIB en 2005),

contribuant négativement à la croissance économique.

La croissance économique japonaise est entre 2,5 et 3% depuis 2003 marquant le

retour économique du pays du soleil levant.

Le commerce avec la Chine et les États-Unis, l’assainissement du secteur bancaire, la

modernisation des entreprises et l’amélioration du marché du travail ont permis à la

consommation des ménages, à l’investissement et au commerce extérieur de tirer la croissance

économique et de sortir de la déflation fin 2005, malgré un taux directeur de 0% depuis 1999.

Le Japon a su tirer parti de la croissance de la Chine, premier partenaire commercial avec

lequel il est excédentaire. Le Japon exporte des biens intermédiaires (électronique, chimie…),

des biens d’équipement et des produits sidérurgiques, en limitant les transferts de technologie

(assemblage) et importe des biens de consommation (électronique, textile).

Le Japon investit massivement dans la recherche et développement (3% du PIB) et robotise sa

production.

L’assainissement des finances publiques est en cours de réalisation. Le déficit public s’est

contracté (-7,7% en 2002 et -6% du PIB en 2005). L’objectif est de réduire la dette publique

(160% du PIB en 2005).

Les risques majeurs concernent la dépréciation du dollar, l’augmentation du prix du pétrole et le

vieillissement accéléré de la population (taux de fécondité très bas à 1,25 enfant par femme).

Ces risques pèseraient fortement sur la consommation et le commerce extérieur.

La croissance de la zone euro est faible (1,8% en 2004 et 1,4% en 2005), tirée vers le

bas par le commerce extérieur (appréciation de l’Euro et augmentation du prix du pétrole). La

consommation (recul des salaires réels de 0,2% en 2005) et l’investissement n’ont, par ailleurs,

pas accéléré.

Par contre, ce constat est à nuancer suivant les pays concernés :

En France, la consommation tire la croissance vers le haut alors que le commerce

extérieur la tire vers le bas.

En Allemagne, le phénomène est inversé.

En Italie, seul la consommation des ménages contribue très faiblement à la croissance

du PIB (0,4 points), la portant à 0,1% en 2005.

En Espagne, le secteur de la construction soutient la forte croissance économique

(+3,4% en 2005).

L’augmentation du prix du pétrole n’a eu guère d’effet sur l’inflation à cause de la pression de la

concurrence sur la fixation des prix mais aussi de la moins forte dépendance des économies

européennes face au pétrole.

La hausse du prix du pétrole n'a pas fait augmenter fortement l'inflation à cause de la pression

de la concurrence internationale (les firmes sont price taker) et de la plus grande indépendance

des économies européennes. Cependant, la dispersion inflationniste entre pays a poussé la

BCE vers une politique monétaire restrictive.

Bien que, depuis mars 2005, le pacte de stabilité et de croissance prenne en compte les efforts

structurels nationaux et la croissance potentielle nationale, les critères de convergence sont

maintenus (3% de déficit public et 60% d'endettement public en proportion du PIB). Le fort

contraste budgétaire européen a poussé certains pays membres vers la restriction budgétaire

(France; Allemagne; Italie).

Le chômage a eu tendance à décroître en 2006 (7,9%) à cause de l'amélioration conjoncturelle

interne et externe, et, aux politiques publiques de soutien de l'emploi (plan Borloo et CNE en

France; loi Hartz en Allemagne).

Cependant, l'appréciation de l'euro (commerce extérieur), le ralentissement économique et la

hausse des taux d'intérêt (consommation) compromettent la situation de 2007 (France et

Espagne), d'autant plus que les politiques européennes ne seront pas encore coopératives au

niveau de l'Union.

L'économie britannique reprend des couleurs (+2,4% de croissance en 2006 contre +1,7% en

2005 et +3% en moyenne annuelle entre 1996 et 2006) bien que la compétitivité se dégrade,

notamment dans les secteurs traditionnels (insuffisance en recherche et développement, en

éducation et en formation) et que le chômage augmente depuis mi-2005 (5,3%).

La réduction des taux de base a permis de soutenir la consommation sans relancer l'inflation.

La croissance des nouveaux membres de l'Union est restée dynamique (+4,6% en 2005

contre +5,3% en 2004). Les soldes budgétaires se sont améliorés tout comme le chômage

(13% contre 14%) et les déficits courants (de -5,5% à -4%), bien que ces deux éléments restent

élevés.

Un vague eurosceptique a donc touché ces pays en 2006, ralentissement leur adhésion à la

zone Euro, excepté pour la Slovénie (1er janvier 2007).

3. Économies émergentes et en développement.

La croissance asiatique reste vigoureuse (+7,5% en 2005). L’Asie, hors Chine, a digéré

l’appréciation des monnaies de la zone par rapport au dollar, tout comme la hausse des prix du

pétrole (moindre dépendance) et la libéralisation des échanges textiles (la Corée du sud et

Taiwan se sont désengagés du secteur). Le textile joue un rôle important au Cambodge,

Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka et Vietnam. La Chine n’y consacre que 15% de ses

exportations, contraintes par les États-Unis et l’Union Européenne (2005-2007).

La bonne conjoncture de l’électronique (un tiers des exportations asiatiques, moitié des

échanges inter-asiatiques) et la baisse des prix agricoles (hors Vietnam et Indonésie) ont facilité

cette digestion.

La croissance chinoise est principalement tirée par l’investissement, de moitié inférieur aux

États-Unis alors que le PIB chinois ne représente qu’un cinquième du PIB américain, et par

l’exportation. L’investissement chinois est passé de 280 milliards de dollars en 1996 à 920

milliards en 2005, alors que les 8 NPI (dragons et tigres) sont passés de 482 à 473 milliards

(crise asiatique de 1997, réduction des investissements publics, progression des IDE). Les

réserves chinoises atteignent 1 000 milliards de dollars ce qui permettrait d’éviter une répétition

de la crise asiatique de 1997.

La consommation, dynamique (hausse du salaire minimum en Chine du Sud passant de 690 à

800 yuans), ne joue qu’un rôle auxiliaire.

Le 11ème plan (2006-2010) souhaite :

Ralentir la croissance économique pour éviter de créer de trop fortes disparités entre

villes et campagnes.

Assouplir la politique de change (parité du Renminbi) pour satisfaire le Trésor américain.

Avec une croissance annuelle de 8% entre 2003 et 2005, l’Inde s’approche des performances

chinoises (manufactures et services informatiques). L’investissement, notamment privé, devrait

soutenir cette croissance.

Politiquement, la région est instable en ce qui concerne la Corée du Nord et les relations entre

l’Inde et la Pakistan.

L’Amérique Latine est loin d’être stabilisée. L’hyperinflation et les défauts de paiements des

années 1980, les crises financières des années 1990 ont laissé place des euphories boursières

et des replis violents dans la première moitié des années 2000, notamment en 2006 (Venezuela,

Argentine, Brésil, Colombie), sans pour autant déboucher sur une crise systémique,

macroéconomique. Les finances publiques sont devenues saines, avec des réserves de

change abondantes, les fondamentaux économiques sont solides.

Malheureusement, la croissance reste faible, instable et inégalitaire, donnant du poids au

mouvement néo-populistes (Hugo Chavèz au Venezuela ; Evo Moralès en Bolivie) et ne

rendant pas raisonnables les investisseurs (prise de risques financiers) :

Les investissements publics ont fait défaut dans des secteurs où l’investissement privé a

été insuffisant (eau et chemins de fer).

Les politiques sociales et de lutte contre la pauvreté ne sont pas au rendez-vous pour

orienter une croissance inégalitaire (éducation, santé). Le Mexique, le Chili, le Brésil et le

Pérou délaissent le modèle social européen, universaliste et inconditionnel.

L’Afrique subsaharienne a connu une croissance de 5,3% en 2005, inférieure aux 7%

nécessaires pour faire reculer la pauvreté (sept pays ont une croissance supérieure à ces 7%).

Cette croissance a principalement été tirée par l’augmentation des prix du pétrole et des

matières premières (exportations) et la découverte de nouveaux gisements concédés à des

compagnies asiatiques (Chine, Inde, Malaisie).

Le continent souffre d’une insuffisance de financements privés et des IDE en dehors du secteur

des matières premières, laquelle nécessiterait une réforme monétaire et financière

(gouvernance et conflits

1

, garanties, droits de propriété, transmission des titres, gestion des

PME). L’épargne africaine est principalement situé hors Afrique (40% contre 4% pour l’Asie).

Par ailleurs, les rentes tirées du pétrole ne réduisent en rien les inégalités et la pauvreté.

Cependant, quelques pays non dépositaire de matières premières connaissent une croissance

significative (Burkina Faso, Botswana, Ghana, Mali, Mozambique, Tanzanie…).

Plusieurs initiatives cherchent à développer le continent :

Le NEPAD (nouveau partenariat pour le développement africain) : gouvernance,

infrastructures, agriculture.

L’aide des pays riches atteint 0,3%du PIB en 2005 contre 0,22% en 2000 et 0,36% en

2012, bien loin des 0,7% prévus…

L’annulation des dettes : Treize pays verraient leurs PIB allégés de 20 à 49%.

La disparition des subventions aux exportations agricoles d’ici 2013 (coton en 2006),

attribuées par les pays riches à leurs agricultures.

1

Tchad, Delta du Nigeria, Éthiopie et Érythrée, Kenya, Ouganda, RDC, Darfour, Côte-d’Ivoire.

Partenariat pour la transparence des revenus pétroliers (certains pays producteurs de

pétrole, OCDE, Banque mondiale).

La Méditerranée et le Moyen Orient, en dehors du Liban et du Maroc, connaissent une

accélération de la croissance économique depuis 2003 (+6,2% en 2005). Le rythme de

croissance est trois fois plus élevé que sur la période 1998-2002. Trois facteurs sont explicatifs :

La hausse des prix du pétrole : Les pays producteurs (Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn,

Iran, Koweït, Libye, Oman, Qatar, Syrie, Émirats Arabes Unis) retrouvent une aisance

financière perdue en 1980 (épargne, excédents budgétaires et courants, réserves de

change), en dehors de l’Iran. Ces pétrodollars sont en partie recyclés localement (emploi

d’immigrés, tourisme, IDE et placements de portefeuille). Les bourses arabes ont atteint

des sommets (+500% en Arabie Saoudite et en Égypte depuis 2003).

La mondialisation : Les IDE et la main d’œuvre asiatiques pénètrent cette partie du globe

(Chinois dans le BTP algérien). Des zones de libre-échange se développent (zone

euroméditerranée ; accords entre les États-Unis, le Maroc et la Jordanie ; Processus

d’Agadir entre la Maroc, la Tunisie, l’Égypte et la Jordanie) réduisant ainsi les parts de

marché de l’Union Européenne et de la France dans cette zone.

Les réformes structurelles : La volonté de la Turquie d’entrer dans l’Union Européenne

l’a poussé a faire des réformes structurelles d’envergure (forte croissance, IDE).

Des blocages persistent :

L’instabilité politique peut bloquer les réformes et les IDE, accélérer l’immigration et faire

fuir le tourisme ;

Les performances économiques de cette zone sont trop dépendantes de la tenue du

cours du pétrole ;

Le secteur public est omniprésent (inefficacité) ;

Les investissements sont mal alloués ;

Le capital humain est déficient.

La Russie est sortie de la crise de confiance qu’elle a connu au cours des années 1990

(excédents courants depuis 2001 ; réserves de change confortables ; IDE). La croissance reste

forte grâce à la consommation des ménages (répartition des profits favorable aux salaires) et à

des secteurs tels que l’agro-alimentaire, la construction, le commerce et la finance.

Par contre, le secteur pétrolier (instabilité des droits de propriété) et le secteur manufacturier

(peu compétitif) ne contribuent guère, voire pas du tout, à la création de richesses. Un transfert

de technologie serait nécessaire pour soutenir le secteur manufacturier.

L’État est redevenu un acteur de premier plan dans la Russie de Vladimir Poutine : actionnaire

majoritaire de Gasprom (gaz) et de Sibneft (pétrole) ; actionnaire dans l’automobile (Avtovaz),

les diamants (Alrosa), les machines outils (OMZ, Silovoye Machinie). L’objectif est de contrôler

le secteur de l’énergie et de soutenir le secteur manufacturier non compétitif.

Cette présence et la confiscation des droits de propriété que cela peut entraîner limite

l’investissement privé.

LES DOSSIERS STRATEGIQUES

1. L’économie allemande est-elle de retour ?

Dans les années 1980, le modèle économique allemand était cité en exemple : lutte contre

l’inflation, ralentissement de la progression des salaires et développement de la compétitivité

hors prix du commerce extérieur.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%