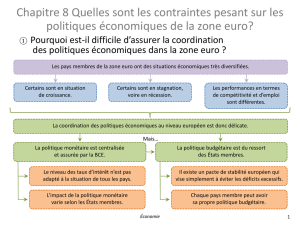

La zone euro est confrontée à un écart de croissance persistant

La zone euro est confrontée à un écart de croissance persistant avec les Etats-Unis depuis de

nombreuses années, et la mobilisation de la politique conjoncturelle semble nettement plus forte

outre-Atlantique, tandis que le niveau de vie dans l’Union économique et monétaire (UEM) demeure

environ 30% inférieur au niveau américain. Orientés vers la régulation de la demande à court terme,

l’impact des instruments monétaire et budgétaire dans la réalisation des objectifs des pouvoirs publics

(croissance, emploi, stabilité des prix, équilibre du commerce extérieur) fait l’objet d’une controverse

théorique intense dans les débats économiques. Le changement de cap de la politique économique

dans les années 80 et la priorité donnée à la lutte contre l’inflation ont durablement influencé le

fonctionnement de la zone euro, dont l’architecture s’inspire de la critique théorique des politiques

conjoncturelles de relance keynésienne. Les contraintes institutionnelles rendent par ailleurs délicat la

mise en œuvre cohérente de la politique monétaire fédérale et des politiques budgétaires des quinze

Etats membres de l’UEM (le « policy- mix »). La politique monétaire unique et les politiques

budgétaires nationales sont-elles en mesure de réduire le déficit de croissance dans la zone

euro ? Après avoir analysé le rôle que pourrait jouer la politique conjoncturelle dans la stimulation de

l’activité économique, nous montrerons que les options théoriques et les contraintes institutionnelles

propres à la zone euro limitent leur mobilisation.

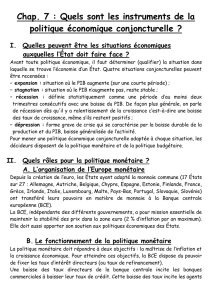

I. Les leviers conjoncturels seraient de nature à combler une partie du déficit de croissance

dans la zone euro.

A. La politique monétaire et les politiques budgétaires constituent des outils privilégiés pour

réduire l’insuffisance de la demande.

Dans le cadre de la théorie keynésienne, l’économie de marché est soumise à des crises qui

justifient l’intervention de l’Etat afin de se rapprocher d’une situation de plein emploi (fonction

de stabilisation/régulation). Dans cette optique, la croissance du PIB constatée peut être

inférieure à la croissance potentielle de l’économie : la politique budgétaire, en tolérant un

déficit public, peut alors réduire cet écart en stimulant la demande effective (anticipée par les

entrepreneurs) par des mesures d’augmentation des bas revenus dont la propension à

consommer est forte, en revalorisant les revenus de transfert, ou en actionnant une politique

de grands travaux (« quand le bâtiment va, tout va… ») fondée sur l’investissement public.

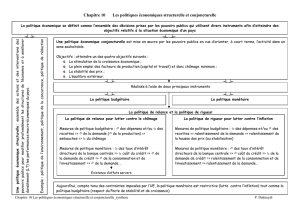

La politique monétaire dirigée par la Banque centrale européenne (BCE) peut créer les

conditions d’une demande dynamique car la monnaie exerce une influence sur la production

réelle : la réduction du taux d’intérêt directeur incite normalement les banques commerciales à

répercuter cette décision sur leurs propres taux d’intérêt, ce qui favorise la consommation des

ménages et l’investissement productif. Au final, la politique monétaire de la BCE, par son

impact sur la structure des taux d’intérêt, donne un signal décisif aux anticipations de

demande dans l’économie, et peut là aussi contribuer à la croissance et au plein emploi.

Le document 6 insiste sur l’importance de la volonté politique des gouvernements de la zone

euro pour créer un climat de confiance susceptible de doper l’activité économique. Toutes

choses égales par ailleurs (pour un même niveau de PGF et de croissance potentielle voir

cours), la politique conjoncturelle demeure un moyen privilégié d’exploiter aux mieux les

capacités de production et d’utiliser toute la force de travail disponible, en luttant contre la

composante keynésienne (ou « conjoncturelle » !) du chômage.

B. Le cas de la zone euro : des performances décevantes en partie dues à des politiques

conjoncturelles (trop) restrictives.

Les performances macroéconomiques de la zone euro demeurent décevantes relativement à

celles des Etats-Unis : le document 4 nous indique que le taux de croissance du PIB dans la

zone euro est presque systématiquement inférieur à celui des Etats-Unis sur la période 2000-

2005 (sauf en 2000 et 2001 après la récession consécutive au krach des nouvelles

technologies et aux attentats du 11 septembre). En 2000, le taux de chômage dans la zone

euro était de plus de 5 points supérieur à celui des Etats-Unis, et il est toujours de 3,7 points

supérieur en 2005. Pour autant, on ne constate pas de réel dérapage inflationniste aux Etats-

Unis sur la même période (le taux d’inflation est de 1 point supérieur aux Etats-Unis en 2005 à

un niveau relativement faible de 3,1% de taux d’inflation).

TES1. Intégration européenne et politiques économiques et sociales. Eléments de corrigé de la dissertation.

La politique conjoncturelle européenne est-elle susceptible de

relancer l’activité économique ?

Dans le domaine monétaire, la BCE semble réagir beaucoup plus fortement à un risque

d’inflation que son homologue américaine, la Réserve fédérale (FED) remontant son taux

directeur plus vite et de manière plus importante (asymétrie de réaction analysée par le

document 2 voir cours). Inversement, la FED réagit de manière plus franche en cas de

risque de récession par une politique monétaire nettement plus expansionniste, ce que l’on a

pu confirmer depuis la crise débutée l’été 2007 sur le marché immobilier américain.

Sur le plan budgétaire, les Etats constitutifs de la zone euro n’ont pas compensé le caractère

plus restrictif de la politique monétaire, puisqu’ils se sont engagés dans la recherche de

l’équilibre budgétaire (comme le souligne le document 1) dès les années 90 afin d’atteindre

les critères de convergence inscrits dans le traité de Maastricht (3% de déficit maxi et 60% de

dette publique maxi pour les finances publiques) et être qualifié pour faire partie de l’UEM !

On peut donc considérer que les politiques conjoncturelles durablement restrictives ont non

seulement accompagné la mise en place de la stratégie de désinflation compétitive au début

des années 80 ( voir cours), mais ont été poursuivies tout au long des années 90, au-delà

d’ailleurs des alternances politiques.

Nous avons vu que de nombreux éléments plaident en faveur d’une mobilisation plus volontaire de la

politique conjoncturelle dans la zone euro, enfermée dans le cercle vicieux de la « croissance molle »

et de la « stagflation soft ». Or, les choix européens en matière de politique conjoncturelle sont

historiquement construits autour d’une critique des effets néfastes de la relance monétaire et

budgétaire. Par ailleurs, à mi-chemin entre l’échelon intergouvernemental et l’intégration fédérale, la

zone euro doit composer avec des contraintes institutionnelles spécifiques.

II. Les choix et les contraintes spécifiques de la zone euro : neutralisation des politiques

conjoncturelles et priorité aux réformes structurelles.

A. Les choix européens : critique des effets pervers des politiques conjoncturelles de

relance.

L’architecture de la zone euro est fondée sur des politiques conjoncturelles d’inspiration

monétariste, axée sur la critique des politiques keynésiennes. Il s’agit donc d’options

théoriques tout à fait claires. On peut dire que dès les années 90, l’Union économique et

monétaire et les traités afférents (Maastricht, Amsterdam) cherchent à orienter la politique

conjoncturelle vers la stabilité des prix et l’équilibre des finances publiques (sans aucun doute

sous l’impulsion allemande notamment voir cours). La priorité est d’instaurer une zone de

stabilité monétaire et de discipline macroéconomique des Etats en Europe pour construire

l’euro : la stimulation de l’activité économique ne peut provenir que de réformes structurelles

(réformes libérales du marché du travail, intensification de la concurrence sur le marché

unique, lutte contre les monopoles publics, etc.).

Sur le plan monétaire, la BCE est dotée d’une forte indépendance statutaire (déconnectée du

pouvoir politique des Etats membres) et se voit confier un objectif unique : maintenir le taux

d’inflation à des niveaux proches de 2%, donc assurer la stabilité des prix – comme le

rappelle le document 1. On peut noter que l’indépendance de la BCE est plus forte que celle

de la FED (puisque le Congrès américain peut modifier ses statuts), et que cette dernière a

pour mission d’atteindre une pluralité d’objectifs, comme le plein emploi, la stabilité des prix et

la modération des taux d’intérêt. Les choix des gouvernements de la zone euro ont consisté à

donner la priorité à la lutte contre l’inflation, la réduction du chômage ne pouvant provenir

d’une relance monétaire. La baisse des taux d’intérêt et l’expansion du crédit ne stimulent pas

l’activité économique (production réelle) mais ne font qu’augmenter le niveau général des prix

( rappel théorie quantitative de la monnaie).

Dans le domaine budgétaire, les Etats ont opté pour la discipline et la surveillance mutuelle :

en effet, comme l’explique le document 3, un pays de la zone euro pourrait être tenté de

mener une stratégie non coopérative de « passager clandestin » (au sens d’Olson voir

cours) en tolérant un fort déficit public afin de relancer son économie. Ainsi, la BCE réagirait

en augmentant son taux d’intérêt directeur par crainte de l’inflation, pénalisant ainsi… TOUS

les pays de la zone euro. Dès 1997, le traité d’Amsterdam instaure le Pacte de stabilité et de

croissance (PSC) qui limite le déficit budgétaire des Etats à 3% du PIB pour éviter les dérives

traditionnelles de la relance budgétaire keynésienne : inflation, gonflement de la dette

publique, effet d’éviction ( voir fiche). Ce pacte a été réformé et assoupli en 2005 pour

prendre en compte des « facteurs pertinents » comme les efforts en matière d’innovation,

l’aide au développement, etc. (indications du document 6). Ce pacte de stabilité et de

croissance conserve toute fois un caractère fortement anti- keynésien d’autant qu’il inclut

théoriquement des amendes financières en cas de dépassement de la norme des 3% et

suppose que les Etats membres rendent compte de leurs politiques budgétaires aux

institutions européennes (calendrier précis pour respecter le PSC).

B. Les contraintes institutionnelles dans la zone euro : le coût de la « non- Europe ».

La combinaison de la politique monétaire et de la politique budgétaire (le « policy- mix ») est

très complexe dans la zone euro : en effet la politique monétaire est dévolue à une instance

supranationale, la Banque centrale européenne (BCE), face à des Etats membres qui

conservent leur souveraineté budgétaire même si elle est limitée. Cette difficulté révèle que la

construction européenne offre un décalage entre l’intégration économique et l’intégration

politique. Les « Etats-Unis d’Europe » restent à construire dans la mesure où il n’existe pas

de réel contrepoids à l’indépendance de la BCE, seule institution fédérale dans une Europe

qui ne l’est pas. Des effets pervers peuvent même survenir en cas de jeu non coopératif entre

les Etats et la BCE (accentuation du cycle économique, allusion du document 3 voir

corrigé TD et exercices).

Sans fédéralisme budgétaire et en l’absence d’un budget européen conséquent (environ 1%

du PIB de l’UE comme le note le document 1), les politiques conjoncturelles ne peuvent être

réellement coordonnées pour stimuler l’activité économique. Il subsiste ainsi de forts risques

de concurrence fiscale en Europe en raison de l’incitation à aligner la fiscalité vers le bas pour

attirer les investissements directs étrangers et conquérir des parts de marché par rapport à

ses partenaires commerciaux (mise en place de la TVA « sociale » en Allemagne).

L’harmonisation fiscale montre la difficulté à faire progresser les dossiers dans la mesure où

l’unanimité des Etats est requise en ce domaine (difficulté encore accentuée par

l’élargissement de l’Union depuis 2004).

La coordination mise en œuvre dans l’UE laisse une place somme toute marginale à la

politique conjoncturelle dans la mesure où les réformes structurelles à long terme sont

privilégiées ( voir cours « politiques structurelles ») : la stratégie de Lisbonne arrêtée en

2000 prévoit de faire de l’Union l’économie de la connaissance la plus compétitive du monde

à l’horizon 2010 et d’atteindre des objectifs de compétitivité, d’emploi, et de réformer le

modèle social européen. Le document 5 montre que ces objectifs sont loin d’être atteints, à

l’image du taux d’emploi (participation au marché du travail) qui selon les projections

d’Eurostat (office de statistique européen) devrait péniblement atteindre 64,5% pour un

objectif de 70% en 2010 pour l’UE à 25.

Conclusion. Si la question est âprement controversée, l’efficacité relative de la politique

conjoncturelle ne fait guère de doute, au moins pour résorber le déficit de croissance et le chômage

« keynésien » (dû à une insuffisance des débouchés). De nombreux facteurs plaident pour une

relance par la mobilisation de la politique conjoncturelle pour doper la demande en Europe :

éloignement du risque d’inflation dans une économie mondiale où la concurrence s’intensifie, part des

salaires dans le PIB historiquement basse, niveau du chômage encore élevé dans la zone euro…Elle

ne peut en tous les cas que se concevoir dans un cadre européen et non plus national (un « euro-

keynésianisme » ?), et doit impérativement se conjuguer à une action sur l’offre productive pour

relever le niveau de la productivité, seul gage de stimulation durable de l’activité économique.

1

/

3

100%