L`espace post national

GRANDES QUESTIONS CONTEMPORAINES

Thèmes :

- La politique

- L’état

- La question européenne

- La démocratie

- Les droits de l’homme

- L’égalité

- Le libéralisme

- Le travail

- La religion

- Les sociétés multiculturelles

- La responsabilité envers les générations futures (environnement, retraite, droit de la

famille)

- L’histoire et la mémoire

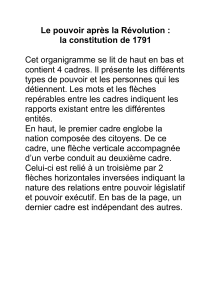

LA QUESTION EUROPEENNE

- L’identité européenne

- La question des frontières

- La projection des états souverains dans l’espace européen

Problématique : L’Europe est-elle un espace post-national sans frontière ?

Cela soulève les questions de(s) :

- l’espace national/post national

- frontières

On abordera la question des nations et du nationalisme.

Les pays qui ont ratifié la constitution ont eu des débats différents.

Le devenir de la nation est un débat qui a pris plusieurs formes, selon si les pays sont

membres ou fondateurs.

La nation est une notion et un moment moderne de la vie des états. La nation est la projection

d’une identité particulière qui n’existait pas avant le 18/19ème siècle.

Généralement, la nation a repris les frontières des états souverains. Par définition, la nation est

un peuple qui veut voir ses critères reconnus dans un cadre donné.

Par exemple, on parle de nation kurde mais il n’existe pas d’état kurde. Certaines nations ont

été éparpillées (= diaspora). Par exemple, l’Arménie ou Israël. Herzl parle de sionisme, qui

est une revendication de l’identité juive dans une idée de modernisation : c’est le retour à la

terre promise.

La nation est aussi un lieu par excellence du développement de la démocratie. Il n’y a pas eu

de démocratie hors des états-nations.

La conception française de la nation

Au moment où on commence à penser l’état nation, il va y avoir une division menant à deux

voies. La matrice de ces deux voies est la révolution.

Sieyès, qui est un des principaux penseurs de la Révolution Française, influence la mise en

place des idées, notamment dans son ouvrage « Qu’est ce que le tiers état ? ». On a ici une

première définition de ce que peut être la nation : une volonté politique → une œuvre des

citoyens qui veulent ensemble proclamer qu’ils veulent refonder l’ordre politique. C’est ce

que Rousseau appelle la « souveraineté du peuple » = « souveraineté nationale ».

La nation selon Sieyès est le véhicule de l’incarnation de la volonté du peuple hors de la

monarchie.

Le tiers état représente la France urbaine qui se développe. Le clergé et la noblesse sont une

représentation fictive. Ils sont moins représentés.

Selon Sieyès, le roi n’incarne plus la France. L’Assemblée Nationale représente une réunion

du tiers état (Cf. Serment du Jeu de Paume). La nation devient un principe concurrent

d’incarnation et de représentation. : c’est une idée constructiviste de la politique. Le peuple

français va construire lui-même une nouvelle forme de légitimation du pouvoir. Il se

réapproprie le double sens représentation/incarnation.

Cela débouche sur une nouvelle idée : le peuple sera représenté par l’Assemblée Nationale et

incarné par le roi. Cette idée fait débat, la gauche ne veut plus être incarné par le roi. Ce débat

marque le début de la cession droite/gauche.

A cette époque, une autre question est abordée : A qui appartient la nation ?

On appartient à la nation parce qu’on vote les lois. La nation est une construction politique.

Elle repose sur la souveraineté du peuple.

Il existe une certaine confusion entre nationalité/citoyenneté. Cela fait toujours débat de nos

jours (Cf. droit de vote des immigrés).

La nation est à la fois l’espace politique de référence et le principe de cet espace politique

En 1792, la Terreur est amorcée. Cela débouche sur une nouvelle idée : le roi ne peut plus être

l’incarnation de la nation. C’est une période de glissement républicain. La république va être

le réceptacle de ce sentiment.

A Valmy, les sans-culotte vont se battre contre les armées levées par les pays étrangers. Ces

dernières sont repoussées hors du royaume. On crie : « Vive la nation ! » et non plus « Vive le

roi ! ».

Le 21 septembre 1792, la république est proclamée. Cette date est suivie de la mise en place

de la Convention, de la Terreur.

Le 21 janvier 1793, le roi est guillotiné, mettant fin à la monarchie française. Le principe

national est un principe de combat. Le régime politique le plus à même d’incarner ce principe

est la république. Mais il faut une « tête » pour incarner la nation.

Bonaparte reprend à son compte l’idée nationale. Il se présente comme étant la tête qui peut

incarner la nation. La nation est contenue dans son chef : l’Empereur (reprend la vieille idée

romaine).

Ce moment va susciter la seconde grande conception de la nation : la conception allemande.

La conception allemande de la nation

En Europe, Napoléon veut imposer une nation à la Française en mettant à la tête de ses

conquêtes des membres de sa famille. Le « poison » français s’infiltre en Europe.

En 1806, c’est l’invasion de la Prusse. Après la bataille de Iéna, Napoléon organisa son

triomphe. Hegel et Fichte (philosophe, élève de Kant selon lequel la raison humaine ne

s’arrête pas aux constructions étatiques ou nationales.) y assistent. Fichte voit les Français

imposer leur conception de la nation, notamment aux Allemands.

L’Allemagne est profondément divisée entre deux confessions : catholiques et réformées. Elle

a subit l’éclatement du Saint Empire.

La conception allemande de la nation est donc différente de celle des français. La nation est

avant tout une identité allemande. La nation est une diversité politique unie par la langue.

C’est une unité ethnolinguistique.

Selon Fichte, la nation est un principe ethnique. Il évoque cette nouvelle conception dans

« Les discours à la nation allemande ».

Qu’est ce qu’une nation ?

Renan, en 1882, oppose les deux discours. Les Allemands sont exclusifs. La nation politique

française a quant à elle vocation à devenir universelle. Elle veut étendre ses principes au

monde entier. Ces deux visions sont totalement différentes.

Le nazisme va se réapproprier la conception de la nation allemande en développant l’idée de

l’exclusion de ceux qui ne sont pas au cœur de l’identité.

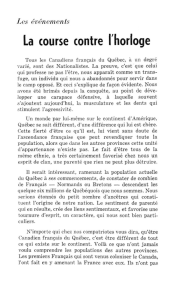

Le lien nation/nationalisme

Quand on parle de nationalisme, il y a l’idée que cette notion est forcément destructrice. Le

nationalisme justifie des pires atrocités. On développe l’idée importante que la construction

européenne fait partie des moyens pour échapper au nationalisme.

Le nationalisme contient également une part positive : l’idée d’un respect de nation et de

fierté nationale. Cela créée une « alchimie » nationale.

Il faut désormais dépasser les limites de la nation, en construisant l’Union Européenne.

On va recréer l’idée d’une communauté imaginaire avec des gens inconnus.

Définition de la nation par Anderson : « Les communautés imaginaires », décrivant la face

positive du nationalisme.

Cependant l’idée de paix, de puissance, de commerce (idée européenne) n’est pas suffisante

pour déloger l’idée de démocratie, de fierté identitaire et d’espace de solidarité (idée

nationale).

La nation est le cadre du progrès démocratique depuis deux siècles.

La démocratie infra-nationale est toujours confrontée à des formes pré-démocratiques

(notabilité, clientélisme → Ces pratiques sont plus difficiles à faire apparaître au niveau

national).

Le nationalisme, au sens de l’exaltation de la nation, peut être dangereux. C’est une menace

pour la paix, le commerce et la liberté économique. C’est aussi une expression d’une volonté

de puissance.

L’espace post national

Notion abordée par Jean-Marc Ferry et Jürgen Habermas.

C’est l’idée de dissociation du territoire et de projection de l’identité et de la culture

européenne.

On a en Europe une culture et un passé communs, qu’on ne va pas forcément mettre en avant.

Habermas penche pour une Europe politique par le droit. Il parle de développer le

patriotisme constitutionnel. En effet, le débat sur les racines chrétiennes de l’Europe exclut

des apports de nouvelles générations issues de l’immigration, qui ne peuvent se référer au

passé.

L’Union Européenne est un espace de régulation économique et monétaire. L’identité

commune peut-elle se fonder sur des critères économiques ? Cette question mène au débat :

les anglais sont pour, d’autres pensent qu’il faut travailler sur un projet politique commun.

Cette idée induit un problème de rapport à la nation.

Le premier projet politique des fondateurs de l’Union Européenne était de faire la paix

(période d’après guerre, de guerre froide). En 1954, on assiste à l’échec de la Communauté

Européenne de Défense. Par la suite, avec le Traité de Rome (1957), c’est l’économie qui va

guider l’Union. Cette réussite est suivie en 1986 du Marché Commun, puis du Traité de

Maastricht et de l’instauration de la monnaie unique.

Mais l’économie ne suffit plus. La question politique revient sur le devant de la scène. Les

pays membres vont se diviser sur ces questions politiques, notamment lors de la guerre des

Balkans. Les Etats-Unis sont obligés d’intervenir et de régler l’affaire (Accords de Dayton en

1995). L’Union Européenne ne joue pas son rôle de régulation. On va donc envisager une

construction de la politique par le droit : le patriotisme constitutionnel.

Habermas va dissocier le droit et l’économie, projetés au niveau européen, de la culture et de

la solidarité, qui resteront au niveau national. Le droit est une notion universelle qui peut être

commune à tous les pays européens. C’est l’idée d’une démocratie procédurale : on se met

d’accord sur des règles car on n’est pas d’accord sur le contenu. On va construire un état

européen (un ensemble de règles de droit, de régulations économiques, judiciaires, etc…) sans

contenu substantiel. Ce n’est pas une définition de « patrie européenne ».

On va retrouver cette notion en Allemagne. Le patriotisme constitutionnel est la solution pour

unir le pays, pour projeter une identité commune. On vote la loi fondamentale, qui instaure

un ensemble fédéralisé allemand avec des pouvoirs régionaux très importants et un pouvoir

national faible. C’est à partir de cette expérience allemande qu’Habermas tire ses

conclusions.

Contrairement à l’Allemagne, la France veut une Europe forte, représentant une projection de

sa propre puissance.

Cette notion de patriotisme constitutionnel existe également aux Etats-Unis. Elle est

développée par Ackermann, qui défend une idée différente de celle d’Habermas.

Aux Etats-Unis, il existe une même constitution politique par le droit parce que les 13 états

fondateurs ne voulaient pas d’un état américain fort. On retrouve dans la constitution cette

projection de l’idée politique américaine. En 189, le « Bill of rights » (premier amendement)

est ajouté ; c’est une petite déclaration de droit. On ne veut pas mettre davantage de contenu

(on ajoutera uniquement, par la suite, un second amendement, relatif aux armes).

Ce patriotisme constitutionnel va être le fondement de l’amour pour la nation américaine,

contrairement à l’Allemagne, qui craint la nation, évite l’identité. Ce patriotisme s’enrichit, se

développe.

Dans l’ « espace post national », il faut aborder la question de la transnationalisation (sécurité,

environnement, immigration, démographie…). L’Europe doit penser en terme global, ce qui

représente une nouvelle contrainte.

La question des frontières

Les frontières ne sont pas seulement physiques et géographiques. Elles sont aussi politiques.

Quelles sont les frontières de l’espace post-national ?

Le projet politique doit inclure le dépassement des frontières. Mais jusqu’où ? Selon Kant,

nous sommes tous les mêmes. Il n’y a aucune raison qu’on soit limité par les frontières. Le

philosophe développe une idée cosmopolite.

Un espace post national a vocation de s’étendre. Quels principes limitent la portée de cet

espace ? Cette question se pose dans le cas de l’entrée de la Turquie au sein de l’Union. Pour

y répondre, on peut appliquer plusieurs raisonnements : positiviste, culturaliste,

fonctionnaliste.

La Turquie pose un problème majeur : son entrée mènerait à un déséquilibre en Europe. La

Turquie représente une trop grosse charge démographique. Cela créerait un déséquilibre des

6

6

1

/

6

100%