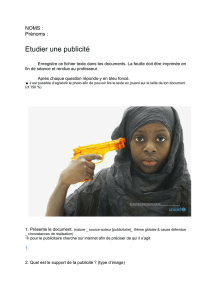

« Y`a bon Banania

« Y’a bon Banania! » : quand le discours publicitaire

subsume les représentations des sens linguistiques

Notre communication s’intéresse à la représentation du sens linguistique dans la stéréotypie

de l’Africain, à travers la mise en discours de la figure du tirailleur sénégalais, développée

dans les discours coloniaux. Nous nous attacherons à montrer le rôle de la circulation

discursive de représentations du sens dans deux contextes discursifs différents :

- les différentes publicités de Banania, parues à partir de la 1re guerre mondiale ;

- les textes coloniaux contemporains : récits de missions militaires, manuel à l’usage des

troupes, dont certaines contiennent des gravures représentant les tirailleurs sénégalais.

À partir du repérage des programmes de sens représentés dans les deux contextes, nous

montrerons leur dérivation d’une matrice interdiscursive commune : des correspondances

précises peuvent être établies, à l’aide de marqueurs concrets, entre le sens produit dans les

discours écrits et sa représentation dans le discours publicitaire. Dans le contexte pluri-

sémiotique de la publicité, l’analyse des marqueurs linguistiques ne peut être désolidarisée de

celle de l’iconographie : dessin, code de couleurs, mise en scène graphique. Nous montrerons

que, par l’interaction entre les images et les marqueurs linguistiques, que sont le nom de

marque et le slogan, le discours publicitaire est une reformulation qui condense et subsume

les représentations du sens linguistique des discours écrits avec lesquelles il est en relation.

Dans les cadres théoriques de l’analyse du discours et de la sémantique discursive, les

analyses des représentations du sens dans les deux contextes discursifs étudiés – dans les

discours écrits et dans le discours publicitaire – seront conduites en parallèle par deux

chercheurs. La confrontation des résultats, dans un second temps, permettra d’évaluer les

différences et les similarités, de mettre en évidence les liens qui spécifient leur appartenance à

la formation discursive coloniale, d’identifier les particularités de chacun des contextes et leur

participation respective dans la représentation durable d’un stéréotype du noir.

Indication de bibliographie :

Grunig B.-N. [1990], Les mots de la publicité : l’architecture du slogan, Paris, Presses CNRS.

Moirand S. [2004], « L’impossible clôture des corpus médiatiques », Tranel 40, 71-92

Paveau, M.-A. [2006], Les prédiscours : sens, mémoire, cognition, Paris, Presses Sorbonne

Nouvelle

Rosier L. [2006], « Nouvelles recherches sur le discours rapporté : vers une théorie de la

circulation discursive ? », Tranel 44, 91-105

Siblot P. [1999], « De l'un à l'autre : dialectique et dialogisme de la nomination identitaire »,

in Bres et al., L’autre en discours, Montpellier, Université Paul-Valéry.

1

/

1

100%