17, 18, 19 et 20 septembre 2002

Université d'été de Nutrition 2003 – Clermont-Ferrand – 17-19 septembre 2003 101

QUELS ECLAIRAGES PEUT FOURNIR L’ETUDE DE

L’ALIMENTATION PREHISTORIQUE ?

Christian Demigné,

Unité des Maladies Métaboliques et Micronutriments, INRA Clermont-Ferrand/Theix

63122 St Genès Champanelle

La famille des singes présente une diversité alimentaire très large : une majorité d’espèce

est omnivore à prédominance végétarienne (consommation d’éléments végétaux peu lignifiés

tels que fruits, pousses, racines) avec une consommation opportuniste de produits animaux

(insectes, mollusques, œufs etc…). On trouve par contre des adaptations végétariennes très

poussées, avec des pré estomacs développés (Nasique) ou grâce à une hypertrophie du gros

intestin (Gorille). Par contre, on ne trouve pas de primates en haut de l’échelle des prédateurs.

Il faut noter que les spécialisations des primates supérieurs (pongidés) ne préfigurent guère

celles des hominidés (gorille et orang-outang sont essentiellement végétariens) et les

chimpanzés présentent des modes d’alimentation qui ne sont pas très éloignés de ceux de

singes moins évolués dont ils partagent souvent l’habitat. Notons cependant que les

chimpanzés peuvent se comporter en carnassiers (chasse en bande) et utiliser quelques outils

sommaires.

Ces remarques sont en accord avec les données suggérant une ségrégation très précoce des

hominidés des autres singes supérieurs, même si les différences de génome sont minimes.

Dans ces conditions, ils est très difficile de spéculer sur le mode d’alimentation des pré-

hominidés si ce n’est qu’il devait correspondre à celui d’omnivores opportunistes afin de

ménager de larges possibilités d’adaptation.

Scénarios d’hominisation et alimentation

Le scénario actuellement en vogue suppose un confinement de populations de pré-

hominidés, à l’occasion de l’ouverture du rift est-africain, dans une zone initialement boisée

évoluant vers un type de savane arborée plus sec (voire steppe) obligeant ces sujets à

s’adapter ou disparaître. Selon ce schéma, les pré-hominidés seraient passés à une locomotion

bipède prédominante qui leur aurait permis à la fois de localiser les prédateurs à plus grande

distance mais aussi de se lancer eux-mêmes dans une carrière de prédateurs de second rang

et/ou de charognards. Ces changements profond de mode de vie auraient été accompagnés

d’une amélioration de la dextérité manuelle et du volume cérébral. Ces modifications auraient

alors constitué un avantage évolutif qui se serait auto-entrenu jusqu’à l’hominisation

complète.

Si on considère l’écosystème existant actuellement dans les parcs nationaux, en Afrique

par exemple, on discerne mal comment un bipède de la taille d’un pré-hominidé (1,3-1,5 m)

pourrait à la fois capturer des proies à son échelle (petits ruminants, oiseaux, autres animaux)

souvent très rapides, avoir le temps de les consommer en présence de grands prédateurs et de

charognards très actifs sans lui-même devenir une proie facile. En tout cas, cette niche

écologique, à supposer qu’elle ait jamais existé, n’aura jamais été réoccupée après la

disparition des pré-hominidés.

C’est pourquoi un scénario alternatif a été proposé, dans lequel les débuts de

l’hominisation ont pour théâtre non pas une savane, mais l’interface entre plans d’eau et terre

ferme (zones lacustres, estuaires, rivages marins). Le choix de ces zones riches en proies à

Université d'été de Nutrition 2003 – Clermont-Ferrand – 17-19 septembre 2003

102

leur portée (coquillages, crustacées, poissons voire oiseaux), aurait eu plusieurs conséquences

décisives sur l’évolution des pré-hominidés. D’une part la richesse en acides gras essentiels

(outre celle en protéines et minéraux divers) aurait favorisé la croissance du cerveau, mais les

contraintes de la locomotion en eau peu profonde auraient aussi imposé la bipédie comme

mode de locomotion privilégié. Ainsi, on constate que des singes bonobos n’ont pratiquement

jamais (2%) recours à la bipédie sur la terre ferme, mais l’utilisent quasi-systématiquement

(90%) lorsqu’ils progressent dans l’eau.

Conséquences métaboliques d’une alimentation enrichie en produits animaux chez le

pré-hominidés

Les deux théories postulent en tout cas le passage par une nourriture omnivore avec une

contribution croissante de produits d’origine animale, donc une augmentation de l’apport en

protéines ainsi qu’en lipides. Ces lipides d’origine animale présentent une richesse variable en

acides gras polyinsaturés à longue chaîne (PUFA). La conversion par l’organisme des acides

gras polyinsaturés en C18 provenant des végétaux (acide linoléique et linolénique) en PUFA à

longue chaîne (LC-PUFA : acide arachidonique (n-6®AA) ou en acide docosahexanoïque (n-

3®DHA)) est considérée comme très limitante en raison d’un taux élevé d’oxydation des

PUFA, accompagné d’un faible taux de conversion des PUFA en AA ou DHA. Par contre, les

organismes aquatiques contiennent des quantités bien plus élevées de LC-PUFA que les

produits carnés (2,5 à 100 fois plus de DHA). On trouve ces acides gras également dans le

cerveau des mammifères et dans le jaune d’œuf, en particulier d’oiseaux marins.

Ces acides gras sont absolument indispensables à l’édification du tissu cérébral, ainsi qu’à

celle du placenta complexe des primates. Le groupe de Crawford (…) pense donc que les

hominidés auraient pu entamer leur évolution dans des zones proches de plans d’eau, tout au

moins pendant la période au cours de laquelle le cerveau a connu une augmentation rapide de

taille (de 350 g à 1300 g). Cependant, on sait bien que les hommes primitifs ne se sont pas

cantonnés à cet écosystème et ont colonisé des milieux très variés y compris des zones très

continentales. Il faut donc supposer que les hominidés ont « résolu » le problème de l’apport

de LC-PUFA, en particulier au cours de la gestation/lactation. Pourtant, de nombreux facteurs

(activité physique intense, épisodes de déficit en protéines) auraient souvent entraîné un

besoin en PUFA pouvant être 5-10 fois supérieur à celui des hommes actuels.

Conséquences métaboliques du développement cérébral

Parallèlement, ce développement cérébral pose un problème métabolique puisque le

cerveau ne consomme pratiquement que du glucose et, chez l’adulte à l’état basal, le cerveau

consommerait près de 50% du glucose entrant dans le pool de l’organisme (ce pourcentage

diminuant lorsque d’autres besoins sont activés). Ce pourcentage est encore plus élevé chez le

jeune enfant et peut dépasser 70%. Il est difficile de savoir de quelles quantités de glucides

disposaient les hominidés les plus anciens (fruits, graines, racines), mais si on considère qu’ils

s’étaient clairement différenciés du mode de vie largement végétarien des singes, il est

plausible qu’ils n’aient eu que fort peu de glucides à leur disposition (10-125 g/j, à comparer

aux 250-400 g actuels). Dès lors, ils devaient assurer une partie de leur apport en glucose via

la néoglucogenèse à partir de divers précurseurs : acides aminés (d’où la nécessité d’un taux

protéique nettement supérieur aux besoins d’entretien), glycérol et également certains acides

gras à courte chaîne (acide propionique) issus des fermentations digestives.

Cette situation métabolique peut permettre un apport satisfaisant en glucose dans un

contexte de bonne disponibilité alimentaire, mais les périodes glaciaires récentes ont conduit

les groupes humains présents dans les zones froides ou tempérées froides à supporter de

Université d'été de Nutrition 2003 – Clermont-Ferrand – 17-19 septembre 2003 103

longues périodes caractérisées par une absence quasi-totale de glucides, végétaux du moins.

Les rares sources restantes étaient alors le glycogène du foie des animaux abattus,

éventuellement les contenus digestifs. Dans ces conditions, la majeure partie de l’apport en

glucides se faisait par néoglucogenèse à partir d’acides aminés. Cette situation conduit à des

adaptations métaboliques proches du jeûne, caractérisées par une néoglucogenèse hépatique

très active ainsi que par une résistance périphérique à l’insuline. Le vieillissement des

organismes était ainsi très accéléré.

Cette évolution a pu s’opérer de façon rapide, indépendamment d’une évolution du

génome -extrêmement lente- grâce à des adaptations épigénétiques (empreintes métaboliques

acquises au cours de la vie fœtale par exemple). Cependant, il n’est pas exclu que la répétition

des épisodes glaciaires ait eu aussi un effet de sélection en faveur d’individus dont le génome

permettait une épargne très forte de glucose et un stockage très efficace de lipides.

Le passage à l’agriculture, qui ne date que de quelques 10 000 ans, a permis de disposer de

quantités de glucides (amidon en particulier) totalement inusitées pour l’organisme humain.

La disponibilité de quantités importantes de glucose fut un grand avantage pour la nutrition

cérébrale, mais aussi pour ralentir une néoglucogénèse souvent trop intense à partir des acides

aminés, ce qui accélérait fortement le vieillissement de l’organisme. Cependant, les hommes

dotés des mécanismes d’épargne de glucose très poussés durent s’adapter à la nouvelle

situation. Heureusement, les conditions n’étaient pas encore favorables (très faible

sédentarité) au développement des syndromes métaboliques associant diabète, obésité,

maladies cardiovasculaires, troubles rénaux. En fait, certains auteurs estiment que le

métabolisme de l’homme aurait eu effectivement le temps, après l’âge glaciaire, d’évoluer

vers une variante mieux adaptée à un apport glucidique élevé (bonne sensibilité à l’insuline,

métabolisme moins glucogénique…). Cette adaptation dépendrait de la précocité du passage à

l’agriculture, et ceci expliquerait pourquoi les populations européennes actuelles présentent

une sensibilité au diabète notablement moindre que celle de certaines populations restées plus

longtemps sur un statut de chasseurs/cueilleurs (indiens Pima, aborigènes d’Australie…).

La maîtrise des apports glucidiques a sans doute joué un rôle déterminant pour que

l’homme acquière un métabolisme d’épargne de l’azote compatible avec une bonne longévité.

L’homme est maintenant bien adapté à consommer des régimes plutôt élevés en glucides

complexes et ce type d’apports glucidiques est important dans la prévention du diabète de

type 2. A ce stade de l’évolution humaine, une forte disponibilité en céréales et en féculents

divers est le seul mode d’alimentation compatible avec des densités humaines élevées. Par

contre, l’expansion incontrôlée de l’offre en glucides purifiés et en matières grasses, crée le

terrain au développement de nombreuses maladies de civilisation (diabète, obésité, MVC

voire cancers) et nous connaissons encore très mal les conséquences épigénétiques

provoquées par l’abondance des calories vides.

Contrôle de l’impact du catabolisme protéique sur le métabolisme minéral chez les

hominidés et l’homme moderne

On attribue aux hommes préhistoriques un régime très riche en protéines, pouvant dépasser

les 250 g/j, avec une contribution minoritaire mais non négligeable (» 30%) des protéines

végétales. Avec de tels apports, une large part des acides aminés constitutifs est oxydée (vers

la néoglucogenèse notamment) et ce processus génère des quantités importantes d’ions sulfate

provenant du catabolisme des acides aminés soufrés (méthionine, cystéine). Cet anion fixe est

excrété par les reins, après neutralisation par du bicarbonate de potassium. Le potassium n’est

pas présent dans l’alimentation sous forme de bicarbonate, mais sous forme d’autres sels qui

peuvent être fixes (phosphates) ou métabolisables (anions organiques tels que citrate ou

malate). Ces derniers sont les précurseurs du bicarbonate de potassium disponible au niveau

Université d'été de Nutrition 2003 – Clermont-Ferrand – 17-19 septembre 2003

104

des reins. Les sels d’anions organiques de potassium se trouvent presque exclusivement dans

les fruits et les légumes. Un apport insuffisant de ces sels de potassium en présence d’une

production élevée d’ions sulfate entraîne un état d’acidose métabolique latent dans

l’organisme et l’oblige à mobiliser des cations à partir des stocks de l’organisme, que ce soit

le potassium des muscles ou le calcium de l’os. Lorsque l’état d’acidose métabolique se

prolonge sur de longues périodes, on observe une diminution significative du calcium osseux

(ostéopénie) avec éventuellement une fragilisation du squelette, ainsi qu’une accentuation du

catabolisme protéique (par rapport à l’anabolisme) pouvant conduire à une fonte musculaire.

Le chlorure de sodium peut, de son côté, aggraver les pertes urinaires en calcium.

Les rations préhistoriques étaient riches en potassium (8-12 g/j, à comparer aux 2-3 g/j des

régimes actuels), dont une part importante sous forme d’anions organiques, et très pauvres en

sodium (autour de 30 mEq/j). L’apport de sodium dans les sociétés industrialisé a

énormément augmenté, presque exclusivement sous forme de chlorure : il est de l’ordre 100 à

300 mEq/j. Cette transition, relativement récente (quelques millénaires, avec une aggravation

très récente), face à un génome qui n’a pratiquement pas évolué par rapport à la période

préhistorique, entraîne plusieurs graves conséquences : risque d’hypertension, incidence

accrue de l’ostéoporose, catabolisme azoté excessif. Il faut remarquer que, pendant les

épisodes glaciaires, les hommes préhistoriques ingéraient sans doute un régime à

prédominance carnivore et très pauvre en fruits et légumes au cours de la période hivernale.

La question se pose donc de savoir s’ils subissaient des périodes d’acidoses métaboliques, et

quelles étaient leur conséquence sur des organismes présentant des dépenses énergétiques très

élevées. Contrairement aux hommes modernes, l’apport de sel (minime) ne risquait pas

d’aggraver cette situation critique. Dans quelle mesure, ces situations métaboliques limites,

étaient un facteur de diminution de longévité ? Ceci reste une question ouverte.

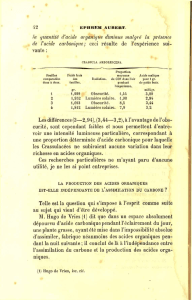

Quels enseignements tirer de l’étude de l’alimentation pré-historique ?

Il est probable que l’apport de nombreux autres nutriments a considérablement varié au

cours des âges, comme le résume le tableau 1, ainsi que celui de certains aliments qui étaient

inconnus de nos prédécesseurs tels que les céréales après cuisson ou les produits laitiers. La

maîtrise du feu, qui a largement précédé celle de l’agriculture, a probablement eu des

conséquences considérables en rendant ingestibles (et digestibles) des aliments auparavant

peu consommables. Cette révolution a dû élargir la palette d’aliments entrant dans la ration de

l’homme préhistorique, mais elle a pu aussi altérer certains constituants alimentaires dans la

mesure où les premiers systèmes de cuisson étaient sans doute assez frustres.

Néanmoins, en se basant aussi sur l’observation des derniers chasseurs-cueilleurs

subsistant actuellement, il apparaît que les régimes préhistoriques devaient être limités en

glucides mais relativement riches en protéines et sans doute aussi en lipides. En outre, ces

régimes étaient très riches en minéraux ou micronutriments divers, ainsi qu’en fibres.

Pour autant, faut t’il préconiser un tel type de régime pour l’homme moderne ? Ceci n’est

pas évident car ces régimes étaient consommés par des populations présentant une dépense

énergétique très élevée, mais aussi une faible espérance de vie ce qui pouvait occulter les

conséquences défavorables à long terme de certains modes d’alimentation, sur les maladies

dégénératives par exemple. D’autre part, c’est l’agriculture et plus particulièrement la maîtrise

de la culture et du traitement des céréales qui a permis l’essor démographique de l’humanité.

Néanmoins certaines conclusions intéressantes peuvent être tirées de cette remontée dans le

temps : l’importance de l’apport de potassium pour l’intégrité des tissus structuraux (os,

muscles) et le caractère superflu et néfaste d’un apport élevé de sodium, l’importance d’un

apport équilibré en acides gras (notamment ceux de la série n-3) qui suppose aussi un

excellent statut en facteurs antioxydants, l’intérêt des glucides complexes lentement dégradés

Université d'été de Nutrition 2003 – Clermont-Ferrand – 17-19 septembre 2003 105

par opposition aux glucides rapides générateurs d’hyperglycémies et de sécrétions

insuliniques excessives. De nombreuses questions restent encore sans réponse : apports en

calcium durant les différences périodes préhistoriques, apport hivernal en potassium et

vitamine C durant les périodes glaciaires, importance relative de l’évolution du génome et des

modifications épigénétiques en particulier au cours des derniers millénaires.

Tableau 1 : Estimation des apports en micronutriments chez les primates au cours du processus d’hominisation

N

utriment Singes Hominidés/ Homme préhistorique Sociétés traditionnelles Actuel

Homme préhistorique (ère glaciaire) (agriculture)

Amidons faible faible très faible très élevé élevé

Sucres élevé moyen très faible faible élevé

Fibres très élevé élevé faible élevé faible

Protéines faible élevé très élevé moyen moyen

Lipides saturés faible faible élevé moyen élevé

Lipides insaturés faible élevé élevé moyen moyen

Potassium très élevé élevé faible ? moyen faible

Sodium faible faible faible faible/moyen très élevé

Calcium faible faible ? faible ? moyen élevé

Vitamine C très élevé élevé faible ? moyen moyen/faible

Polyphénols très élevé élevé faible ? moyen faible

1

/

5

100%