LES LANGUES CRÉOLES : Regard sur une trajectoire de 25 ans

1

LES LANGUES CRÉOLES : Regard sur une trajectoire de 25 ans

Par Pierre Vernet

Doyen de la Faculté de Linguistique Appliquée

Université d’Etat d’Haïti

Janvier 2002

SOMMAIRE

A- Bases politiques et scientifiques de la trajectoire

B- Contours de la Trajectoire : Principaux repères

C- Cadre d’observation de la trajectoire

: Données quantitatives (taux de pratiques) et

qualitatives (statut social et décréolisation)

D- Les données

DI- Pratique orale

DI

1

- Radios :

1a) Données : Liste, pourcentage

1b) Commentaires

DI

2

- Télévision :

2a) Données : Liste, pourcentage

2b) Commentaires

DI

3

- Enoncées créoles :

3a) Données

3b) Commentaires

2

DI

4

- Influence des médias sur la pratique de la population

DI

5

- Appréciation des données dans leur évolution

DII- Pratique écrite

DII

1

- Données

DII

2

- Commentaires

E- Conclusion

F- Notes

3

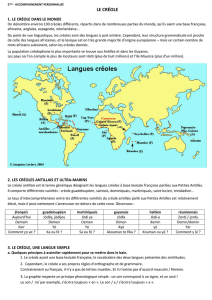

Les langues créoles

Regard sur une trajectoire de 25 ans

------------------------------------------------

A-

Bases politiques et scientifiques de la trajectoire

Les années 70 ont vu l’arrivée d’un nouveau tournant dans le combat pour

l’avancement des langues créoles.

Du nombre de facteurs sous-jacents à ce phénomène l’on peut retenir une plus

grande prise de conscience -- au plan international, mais également dans l’espace

spécifique à chacune -- de l’importance de ces langues. Ce fait, loin de se produire

isolément, s’est plutôt révélé comme un élément intégré dans une mouvance plus globale.

Tout d’abord, l’effervescence contestataire de 68 a été le point culminant au plan

international d’une vaste remise en question socio-politique

1

. Sur le plan scientifique on a

enregistré des avancées considérables des Sciences Humaines dont principalement la

Linguistique (avec la systématisation du courant structuraliste), l’anthropologie, la

psychologie etc

2

…

Dans le domaine des Sciences du Langage l’un des axes méthodologiques

introduits dans le cadre des nouvelles avancées scientifiques à travers le structuralisme a

consisté à aborder l’analyse de la langue de manière spécifique «en elle-même, par elle

même et pour elle-même». Il s’est agi d’une rupture d’avec le courant précédent, la

philologie, la grammaire comparée, dont la charpente méthodologique reposait sur la

filiation des langues et la démarche comparative

3

.

Ainsi engoncée dans le carcan millénaire de l’idéologie de la verticalité et de la

hiérarchisation (langue sacrée versus langue non sacrée, langue de civilisation versus

langue de non civilisation, langue noble versus langue vulgaire etc…), une langue créole

ne pouvait-elle être appréhendée qu’à travers le prisme d’une autre langue dite de “grande

culture” ayant participé à son élaboration: le français, l’anglais, le hollandais etc… On

parlait de créoles français, anglais, hollandais etc

4

…

S’est dégagée, dans cette vaste dynamique de renouveau socio-politique et

scientifique, une nouvelle compréhension du développement selon une dimension moins

mécaniste et orientée davantage vers l’apport incontournable des ressources humaines

(avec une autre approche de la formation), le rôle de l’individu dans sa propre

participation à son développement et une nouvelle conception du bien-être de ce dernier

qui ne devait plus dès lors se mesurer à la seule aune de la production de biens.

4

Et le corollaire obligé de cette vaste remise en question socio-politique et de ces

nouvelles orientations a été, au plan idéologique, super structurel, la valorisation des

langues et des cultures dont certaines, spécifiquement du Tiers-Monde, ont été jusqu’alors

minorées ou tout simplement ignorées.

L’on peut retenir dans le cadre de cette dynamique l’intérêt pour les langues

considérées dès lors comme nationales des pays d’Afrique et la mise en place notamment

au CNRS, et dans d’autres universités d’Europe et d’Amérique, d’un véritable chantier

pour les travaux de description de ces langues

5

.

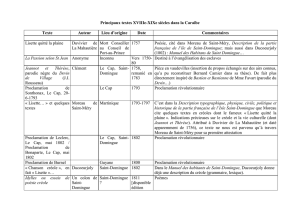

B-

Contours de la Trajectoire : Principaux repères

Dans le champ qui nous concerne spécifiquement ici, celui des langues créoles,

l’on a assisté dans sa dynamique à un foisonnement d’activités sans précédent.

Un premier fait à retenir inédit dans la trajectoire de la mouvance des langues

créoles: l’émergence d’un groupe important de linguistes natifs

6

. Fait qu’il faut

évidemment saisir comme corollaire à la fois de la remise en question socio-politique au

plan international, et des avancées au plan scientifique de disciplines comme

l’anthropologie et la linguistique. Ces deux facteurs ayant entraîné une reconnaissance des

langues et des cultures des pays du Tiers-Monde, donc des peuples créolophones…

Cette dynamique allait être renforcée à la même époque par l’émergence

concomitante de jeunes linguistes non originaires de pays créolophones, dont le créole

n’était pas la langue maternelle

7

. Formés techniquement dans le cadre des dernières

avancées scientifiques notamment en linguistique, en anthropologie, leurs démarches et

leurs travaux se sont trouvés naturellement convergents par rapport à ceux des linguistes

natifs.

Il faut signaler à cet égard qu’il y a eu, bien sûr, précédemment à cette période, des

travaux réalisés sur les langues créoles par des linguistes dont le créole était la langue

maternelle (Elodie Jourdain, Suzanne Comhaire-Sylvain, Pradel Pompilus etc…). Mais le

contexte des années 70 et le nombre de linguistes natifs de différents pays créolophones

(Dominique, Guadeloupe, Guyane, Jamaïque, Haïti, Martinique, Maurice, Réunion,

Seychelles, Ste-Lucie, Surinam etc…) doublé de linguistes créoles non natifs ont assuré

au mouvement une nouvelle dynamique plus forte et plus cohérente.

Le Colloque de Nice suivi de celui des Seychelles engagea le mouvement,

également nouveau quant à sa systématicité et à sa régularité, de l’organisation de

rencontres scientifiques

8

.

5

Phénomène qui s’accompagna de son double: la production foisonnante de travaux

de description scientifique des langues créoles et de documents d’illustration: charte,

textes littéraires (roman, poésie, conte), textes didactiques etc

9

…

Plus spécifiquement, l’un des outils fondamentaux à l’avancement de ces langues,

l’orthographe, allait être systématisé et standardisé. A partir de travaux convergents, dans

leurs soubassements théoriques, du laboratoire de créole de l’Université René Descartes

(Paris V), du GEREC, de la Faculté de Linguistique Appliquée de l’Université d’Etat

d’Haïti, l’on aboutit à un système orthographique cohérent. Système avec des faits

d’application différents en fonction des particularités de chacune des langues créoles mais

unique et standard dans les principes qui lui sont sous-jacents

10

.

Un autre produit de la vaste remise en question internationale a été la prise en

compte de la nécessité d’instaurer une nouvelle école. Une nouvelle approche, plus

humaine, du développement impliquait un système éducatif dans ses rapports avec les

langues et les cultures des pays concernés

11

.

Des classes expérimentales utilisant le créole ont été mises en place dans plusieurs

pays créolophones dont la Martinique, la Guadeloupe. Dans le cas d’Haïti et des

Seychelles cette expérience s’est réalisée dans un cadre plus élargi, celui d’une réforme

éducative nationale assurée par l’Etat

12

.

Toutes ces démarches assurées dans le cadre de l’école entraînèrent la diffusion, la

standardisation et la fixation de l’orthographe. Dans le cas d’Haïti et des Seychelles

l’orthographe a été officialisée

13

.

D’autres démarches à un plan politique ont contribué par ailleurs à conférer un

statut aux langues créoles. L’on peut retenir, entre autres, la constitution d’Haïti qui en

1987 a fait du créole une langue officielle au même titre que le français. Plus récemment

en 2001 il y a eu les décisions du gouvernement français concernant le CAPES créole

14

.

Ces acquis (officialisation de l’orthographe puis de la langue, introduction formelle

à l’école, CAPES etc…) correspondant à des décisions administratives donc politiques

doivent être appréciés à leur juste valeur, c’est-à-dire comme des conquêtes. En effet il ne

faut pas perdre de vue que ces décisions ont émané du pouvoir, de l’Etat. Or, on le sait, et

la situation sociolinguistique le dit, le pouvoir est en symbiose avec les couches

scolarisées francisante ou anglicisantes, puisque contrôlées par elles. Force donc est de

reconnaître le travail collectif redynamisé avec plus de vigueur et plus de cohérence dans

une synergie internationale à partir de l’émergence dans les années 70 des jeunes

linguistes natifs et non natifs qui ont engagé le combat pour l’avancement des langues

créoles. Combat mené sur tous les plans.:

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

1

/

44

100%