Méningites aiguës - Psychologie

Méningites aiguës

F Bruneel

M Wolff

Résumé. –Les méningites aiguës sont toujours une urgence diagnostique et thérapeutique. Les causes de

méningites aiguës sont très nombreuses, en majorité de nature infectieuse, dominées par les méningites

purulentes de par leur gravité potentielle. Nous décrivons dans cet article les principales données actuelles

(étiologie et épidémiologie, physiopathologie, clinique, diagnostic, traitement) permettant de mieux

comprendre cette maladie afin de tenter d’en améliorer la prise en charge.

©2000 Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Introduction

La méningite aiguë correspond à une inflammation aiguë de

l’arachnoïde, de la pie-mère et du liquide céphalorachidien (LCR).

Ce processus inflammatoire s’étend dans tout l’espace sous-

arachnoïdien du cerveau à la moelle épinière et se caractérise par la

présence d’un nombre augmenté de globules blancs dans le LCR. Le

tableau clinique de méningite aiguë est dominé par un syndrome

méningé fébrile évoluant en quelques heures à quelques jours. Ce

tableau doit être différencié, ce qui se révèle parfois plus théorique

que pratique, du tableau de méningoencéphalite dominé par les

signes cliniques d’encéphalite, mais aussi des méningites chroniques

qui se révèlent en quelques semaines à quelques mois, avec un LCR

restant anormal souvent plus de 1 mois. Cependant, certains micro-

organismes peuvent être à l’origine des trois tableaux, ce qui

souligne les limites et les recouvrements de cette classification. Au

plan étiologique, de nombreux agents infectieux, mais aussi une

multitude de processus non infectieux, peuvent être à l’origine d’un

tableau de méningite aiguë (tableau I). Enfin, le terme de méningite

aseptique, utilisé surtout par les Anglo-Saxons, traduit un tableau

clinique de méningite mais sans qu’il soit possible de mettre en

évidence de bactérie pathogène dans le LCR.

Nous traiterons ici des causes bactériennes et virales les plus

fréquentes des méningites aiguës, à l’exclusion des causes

parasitaires, des méningoencéphalites et des méningites chroniques.

La méningite tuberculeuse et les méningites à spirochètes peuvent

parfois se présenter sous la forme d’une méningite aiguë, mais ne

seront pas traitées en détail. Les cas de l’enfant et du patient

séropositif pour le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ne

seront pas détaillés dans ce chapitre.

Épidémiologie et étiologie

MÉNINGITES AIGUËS VIRALES

C’est la première cause de méningite aiguë, mais il est difficile

d’avancer des données épidémiologiques précises, compte tenu de

Fabrice Bruneel : Chef de clinique assistant des hôpitaux de Paris.

Michel Wolff : Professeur des Universités, praticien hospitalier des hôpitaux de Paris.

Clinique de réanimation des maladies infectieuses, service du professeur François Vachon, groupe hospitalier

Bichat-Claude Bernard, 46, rue Henri-Huchard, 75877 Paris cedex 18, France.

l’absence de déclaration obligatoire et d’une probable sous-

estimation en rapport avec une moindre gravité. En pratique, il

s’agit de la première cause de méningite aseptique, le diagnostic

étant fortement suspecté en cas de LCR clair, stérile,

normoglycorachique avec une cellularité à nette prédominance

lymphocytaire. Dans ces cas où l’évolution est le plus souvent

bénigne, on ne réalise que rarement de recherche virale détaillée.

Cependant, l’application des nouvelles techniques, notamment de la

réaction en chaîne de la polymérase (PCR), peut probablement

permettre de trouver l’agent étiologique dans environ 50 % des

cas

[4]

. Les principaux virus en cause sont décrits ci-dessous

[43]

.

¶Entérovirus

C’est la première cause virale de méningite aiguë, puisqu’elle

représente environ 80 % des cas où un pathogène est isolé. Ces virus

se retrouvent dans le monde entier et atteignent plus

particulièrement les petits enfants. Il s’agit essentiellement

d’échovirus (sérotypes 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 21, 30) et de virus Coxsackie

(sérotypes B1, B2, B3, B4, B5, A9).

¶Virus ourlien

Lors de la maladie déclarée, ce qui concerne donc une population

non immunisée, une méningite aiguë symptomatique est retrouvée

dans 10 à 30 % des cas

[43]

.

¶Virus du groupe Herpès

Il s’agit surtout des virus Herpès simplex 1 et 2, du cytomégalovirus

(CMV), du virus Epstein-Barr (EBV), du virus varicelle-zona (VZV)

et du virus Herpès 6 (HHV6 : human herpes virus). Les virus de ce

groupe semblent impliqués dans 0,5 à 3 % des méningites

aseptiques. La méningite aiguë à CMV ou à EBV est volontiers

associée à un syndrome mononucléosique. Les virus Herpès simplex

et EBV peuvent être impliqués dans certains cas de méningites

récurrentes (méningite de Mollaret)

[13]

.

¶Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

Il faut savoir penser, en fonction du contexte, à une primo-infection

par le VIH devant une méningite aiguë virale, puisqu’elle est

présente dans environ 24 % des cas

[31]

.

¶Autres virus

D’autres virus, plus rares en France et en Europe, peuvent être

discutés devant un tableau de méningite virale en fonction du

Encyclopédie Médico-Chirurgicale 17-160-C-10

17-160-C-10

Toute référence à cet article doit porter la mention : Bruneel F et Wolff M. Méningites aiguës. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Neurologie, 17-160-C-10, 2000, 12 p.

contexte et des circonstances : arboviroses, virus de la

chorioméningite lymphocytaire, poliovirus, adénovirus, parvovirus

B19.

MÉNINGITES AIGUËS BACTÉRIENNES OU PURULENTES

¶Méningites purulentes communautaires

On estime actuellement que 1 million de nouveaux cas de

méningites bactériennes communautaires surviennent tous les ans

dans le monde. L’incidence annuelle des méningites purulentes

communautaires en France était estimée à 22,5 cas/million

d’habitants en 1993

[5]

. Les pays en développement connaissent

l’incidence la plus élevée et la mortalité la plus lourde. (mortalité

moyenne de l’ordre de 20 %, dépassant parfois 50 %). En situation

communautaire, les germes les plus fréquents restent Neisseria

meningitidis,Streptococcus pneumoniae,Hæmophilus influenzae, suivis

de Listeria monocytogenes,Escherichia coli et du streptocoque B.

L’incidence de ces différents micro-organismes varie

considérablement en fonction de l’âge. Dans les pays développés et

hors épidémie, chez le nouveau-né, E. coli,L. monocytogenes et le

streptocoque B sont prépondérants (par ordre de fréquence

croissante). Entre 1 mois et 15 ans, H. influenzae prédomine sur le

méningocoque, suivi du pneumocoque. Néanmoins, on peut penser

que la fréquence de l’Hæmophilus risque de baisser dans les années

à venir, en conséquence de l’extension du vaccin contre Hæmophilus

de type B. Chez l’adulte jeune, le pneumocoque devance le

méningocoque. Au-delà de 60 ans, on retrouve surtout le

pneumocoque, prépondérant sur L. monocytogenes et H. influenzae.

Les agents bactériens autres que H. influenzae,S. pneumoniae et N.

meningitidis ne représentent que 20 à 30 % des isolements. Certaines

particularités épidémiologiques concernant les principaux micro-

organismes méritent d’être précisées.

Pneumocoque

La méningite à pneumocoque a une incidence annuelle de 1 à

2/100 000 dans les pays développés, alors qu’elle peut atteindre

jusqu’à 20/100 000 dans les pays en développement. La mortalité

des méningites à pneumocoque est d’environ 20 %. Les

complications sont fréquentes (près de 50 % des cas). Certains

sérotypes, retrouvés aussi plus fréquemment au cours des

bactériémies à pneumocoque, sont responsables des méningites

purulentes. On retrouve souvent d’autres sites d’infection : otite

moyenne aiguë, mastoïdite, sinusite, pneumonie, endocardite. Les

méningites à pneumocoque sont particulièrement graves sur terrain

à risque : splénectomie ou asplénie fonctionnelle (notamment

drépanocytose), alcoolisme, hypogammaglobulinémie, myélome

multiple, cancer, diabète, insuffisance rénale chronique, cirrhose. Le

pneumocoque est la bactérie le plus fréquemment retrouvée lors des

méningites purulentes sur brèche ostéoméningée (volontiers

récidivantes).

L’augmentation des cas de méningites dus à des souches de

pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline (PRP)

(tableau II) est un problème préoccupant

[11]

. La fréquence des

souches de PRP est inégalement répartie en Europe : 0,8 % en Italie,

5 % en Allemagne, jusqu’à 40 % en Espagne et en Hongrie. En

France, l’étude de 1 023 souches de pneumocoque isolées de LCR,

de 1987 à 1994, a permis de mettre en évidence 18,1 % de PRP dont

49,7 % étaient des souches à haut niveau de résistance. De plus, la

fréquence de la résistance augmente progressivement de 1987 (5,7 %

des souches) à 1994 (27,1 % des souches). Parmi les 60 PRP isolés du

LCR en 1994, 35 % sont de résistance à bas niveau à la céfotaxime et

3,3 % sont résistants à haut niveau

[23]

. Les facteurs de risque de PRP

sont :

– l’âge (moins de 15 ans) ;

Tableau I. – Étiologie des méningites aiguës.

• Bactéries

Neisseria meningitidis Staphylococcus epidermidis Acinetobacter baumannii

Streptococcus pneumoniæ Enterococcus faecalis fv;11Salmonella spp.

Hæmophilus influenzæ Propionibacterium acnes Nocardia spp.

Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus Mycobacterium tuberculosis

Streptococcus agalactiæ Klebsiella pneumoniæ Brucella spp.

Escherichia coli Pseudomonas æruginosa Mycoplasma spp.

• Méningite bactérienne décapitée

• Virus

Entérovirus Herpès simplex virus 1 et 2

Virus des oreillons VIH1, VIH2 Cytomégalovirus

Adénovirus Poliovirus Epstein-Barr virus

Virus varicelle-zona

• Rickettsies

Rickettsia spp. Ehrlichia spp.

• Spirochètes

Treponema pallidum (syphilis) Borrelia burgdorferi Leptospira spp.

• Champignons

Cryptococcus neoformans Histoplasma capsulatum

Coccidioides immitis Candida spp.

• Parasites

Naegleria fowlei Angiostrongylus cantonensis Strongyloides stercoralis

• Autres syndromes infectieux (dont foyers paraméningés)

Abcès cérébral Mastoïdite Ostéomyélite crânienne

Sinusite Empyème Endocardite

Otite Thrombophlébite Syndromes postviraux

Syndromes postvaccination

• Tumeurs et kystes cérébraux

• Médicaments

Cotrimoxazole, ciprofloxacine, b-lactamines, isoniazide carbamazépine, neuroleptiques, cytosine

arabinoside, anti-inflammatoires non stéroïdiens, OKT3,

azathioprine, immunoglobulines polyvalentes

• Maladies systémiques

Lupus érythémateux disséminé Maladie de Behçet Syndrome de Koyanagi-Harada

• Après certaines procédures

Après neurochirurgie Après injection intrathécale

Après injection péridurale Après infiltrations (papaïne)

• Divers

Postconvulsions Néoplasies

Migraine Méningite de Mollaret

VIH : virus de l’immunodéficience humaine.

17-160-C-10 Méningites aiguës Neurologie

2

– l’administration préalable d’antibiotiques notamment de

â-lactamines ;

– l’hospitalisation récente et prolongée ;

– l’immunodépression (dont VIH) ;

– la provenance d’un pays à haut risque (Espagne, Hongrie) ;

– les professions exposées (crèche, école) ;

– l’infection par les sérotypes 14 ou 23.

Hæmophilus influenzae

Les souches responsables de méningite purulente sont capsulées, le

plus souvent de type B (HIB). HIB était l’agent le plus fréquent des

méningites du jeune enfant (hors épidémie). L’incidence générale

annuelle est de1à3/100000. La mortalité est de l’ordre de5à10%,

plus élevée dans les pays en développement. Les séquelles sont

observées dans 10 à 30 % des cas, la plus fréquente étant la surdité.

En termes de résistance aux antibiotiques, le problème principal est

celui de la résistance à l’ampicilline qui est actuellement en France

de l’ordre de 40 à 50 %

[14]

. Cependant, l’introduction dans les pays

développés du vaccin contre HIB a profondément modifié la

physionomie des méningites purulentes, puisque ce vaccin a permis,

dans une étude réalisée aux États-Unis, de diminuer le nombre de

cas de méningite à Hæmophilus de 94 % entre 1986 et 1995, et de

déplacer l’âge médian des patients atteints de méningite purulente

de 15 mois à 25 ans

[45]

. Les conséquences à plus long terme de la

vaccination ne sont pas encore évaluées et vont dépendre de la

qualité de la protection vaccinale : si celle-ci s’atténue avec le temps,

l’incidence de la méningite à H. influenzae pourrait augmenter chez

l’adulte. De plus, l’émergence de souche non capsulées invasives

pourrait être favorisée.

Méningocoque

En situation non épidémique, le méningocoque est la cause de 10 à

40 % des méningites purulentes, avec une incidence annuelle de

0,8/100 000 en France tous âges confondus, de l’ordre de 1 à

5/100 000 dans les pays développés, jusqu’à 20/100 000 dans les

zones arides de l’Afrique sub-saharienne. La mortalité en France est

de l’ordre de 10 %. Le méningocoque du groupe A est la principale

cause des épidémies. Le sérogroupe B est prédominant en Europe

(60 % des souches françaises) et donne la majorité des cas

sporadiques ainsi que quelques bouffées épidémiques. La tendance

actuelle est à l’augmentation de la fréquence du sérogroupe C

depuis 1980 (40 % des souches françaises en 1991). Il pourrait être

associé à une proportion plus élevée de purpura fulminans, voire à

une plus grande létalité

[36]

. Les déficits de certains facteurs du

complément, les déficits en properdine ou en certaines sous-classes

d’immunoglobulines sont des facteurs favorisant la survenue des

méningites à méningocoque

[5]

. Le risque épidémique est maximal

chez les sujets vivant en communautés fermées (pensionnaires,

militaires) puisque les sujets vivant au contact d’un patient atteint

ont un risque 600 à 1 000 fois plus élevé de présenter une infection.

Le méningocoque est une espèce qui reste particulièrement sensible

aux antibiotiques. Néanmoins, certaines souches de méningocoque

(environ 15 % en France, toutes infections comprises) ont une

sensibilité diminuée à la pénicilline

[14]

. Concernant les souches

impliquées dans les méningites, une récente étude française retrouve

22 % de souches de sensibilité modérément diminuée à la

pénicilline

[50]

. Ce phénomène, qui semble s’accroître avec le temps,

mérite une surveillance rapprochée. À noter de plus la mise en

évidence très récemment de 11 souches (dont une en France)

hautement résistantes au chloramphénicol

[20]

.

Listeria

[4, 14, 37]

Dans les méningites de l’adulte, il s’agit le plus souvent du

quatrième germe, responsable d’environ 8 % des méningites

bactériennes avec une incidence annuelle de 0,2/100 000 et une

mortalité de 27 %

[4, 14]

. La population est essentiellement les

nouveau-nés et les sujets de plus de 60 ans

[45]

. Environ un tiers des

infections à L. monocytogenes sont neuroméningées. De 20 à 36 %

des patients sont exempts de pathologie sous-jacente. La présence

d’une leucémie, d’un sida ou d’une greffe rénale multiplie par plus

de 1 000 le risque de listériose

[28]

. L’alimentation peut intervenir

dans les épidémies (fromage en Suisse) mais aussi dans la survenue

de cas sporadiques (consommation de lait non pasteurisé au

Danemark) : ceci justifie une enquête alimentaire, voire

l’identification précise des souches. Il existe de très rares souches

multirésistantes ou résistantes à l’ampicilline in vitro, sans que ce

phénomène n’ait de conséquence clinique. Néanmoins, il faut

rappeler que Listeria est naturellement résistante aux

céphalosporines et aux fluoroquinolones. Par ailleurs, il existe

plusieurs souches résistantes chez d’autres espèces de Listeria

(isolées notamment des aliments), ce qui pourrait constituer un

réservoir de résistance, soulignant un potentiel d’évolution vers la

résistance

[14]

.

Autres germes

En situation communautaire, les autres germes sont rares. Survenant

le plus souvent sur un terrain fragilisé ou dans des circonstances

particulières, il s’agit surtout d’entérobactéries (diabète, alcoolisme,

sujets âgés, états septicémiques, immunodéprimé, anguillulose

maligne) et du staphylocoque doré (diabète, cancer, insuffisance

rénale, endocardite associée). La mortalité de ces méningites est en

règle élevée (20 à 50 %), souvent à rattacher au terrain sous-jacent.

¶Méningites purulentes nosocomiales

C’est une population particulière à ne pas négliger, puisque dans

une étude réalisée à Boston les méningites purulentes nosocomiales

représentent jusqu’à 40 % des épisodes de méningites purulentes,

responsables d’une mortalité de l’ordre de 35 %

[17]

. Les germes en

cause sont essentiellement des bacilles à Gram négatif (pyocyanique,

entérobactéries), fréquents en postopératoire de neurochirurgie ;

mais aussi des staphylocoques (volontiers S. epidermidis),

particulièrement après mise en place d’un cathéter cérébral

intraventriculaire.

Physiopathologie

MÉNINGITE AIGUË VIRALE

[10, 43]

¶Phase initiale de l’infection

Le virus colonise tout d’abord une des muqueuses de l’organisme,

en fonction de son tropisme (par exemple muqueuse orodigestive

pour les entérovirus). S’il réussit ensuite à échapper aux mécanismes

locaux de défense (mécaniques, chimiques, macrophages,

immunoglobulines [Ig] A sécrétoires), il peut alors se répliquer

localement au niveau de la porte d’entrée, dans les cellules de la

muqueuse, dans les capillaires lymphatiques et dans les cellules

endothéliales alentour.

¶Invasion du système nerveux central

Le virus dissémine ensuite par voie sanguine (phase de virémie) et

envahit le parenchyme cérébral en traversant la barrière

Tableau II. – Résistance du pneumocoque aux â-lactamines.

S I (BNR) R (HNR)

Pénicilline G CMI ≤0,06 mg/L [0,12-1 mg/L] >1mg/L

Amoxicilline

Céfuroxime

Céfotaxime

Ceftriaxone

Imipenem

Céfépime

Cefpirome

CMI ≤0,5 mg/L [1-2 mg/L] >2mg/L

S : sensible ; I : intermédiaire ; R : résistant ; CMI : concentration minimale inhibitrice ; BNR : bas niveau de

résistance ;HNR :hautniveauderésistance.Lespneumocoquesditsrésistantsàunantibiotiquesontceuxquisont

IouR.

Neurologie Méningites aiguës 17-160-C-10

3

hématoméningée par plusieurs mécanismes : infection des cellules

endothéliales des vaisseaux cérébraux, infection des cellules de la

glie, traversée de la barrière hématoméningée dans un leucocyte qui

protège ainsi le virus du système immunitaire, infection des cellules

épithéliales des plexus choroïdes. Certains virus (Herpès simplex,

rage) peuvent atteindre le parenchyme cérébral en remontant les

trajets nerveux.

¶Dissémination au sein du système nerveux

Les virus pénètrent dans l’espace sous-arachnoïdien, via les plexus

choroïdes, puis disséminent dans le LCR en infectant les cellules

méningées et épendymaires, puis peuvent envahir les cellules

cérébrales par contiguïté. Il existe d’autres mécanismes d’invasion

du parenchyme cérébral : dissémination extracellulaire entre les

cellules cérébrales, transport le long des ramifications axonales ou

dendritiques, transport dans les cellules inflammatoires. En réponse

au développement viral, l’organisme développe une réponse

immunitaire et inflammatoire spécifique, essentiellement médiée par

les lymphocytes T (immunité cellulaire prédominante). Il en découle

la synthèse de différentes cytokines avec une chronologie variable :

l’interleukine (IL)-6 commence à augmenter dans le LCR 24 heures

après le début de l’infection virale, l’interféron (IFN)-gamma

augmente rapidement à partir du cinquième ou du sixième jour. La

synthèse d’IL-1-âest fréquente dans le LCR des méningites

aseptiques et est corrélée avec la cellularité. Le tumor necrosis factor

(TNF)-alpha est rarement retrouvé.

Après le développement de la réponse inflammatoire au sein du

LCR, les altérations de la barrière hématoencéphalique permettent

un afflux d’immunoglobulines et de protéines sériques, ainsi qu’une

synthèse locale d’immunoglobulines spécifiques du fait de l’afflux

de lymphocytes B. Une réaction immunitaire normale permet la

guérison. En revanche, c’est en cas de déficit immunitaire que

peuvent se développer des infections virales chroniques.

MÉNINGITE PURULENTE

[38, 41, 55]

¶Colonisation muqueuse et passage dans le LCR

Pour développer une méningite purulente, la bactérie doit être

capable d’envahir le LCR, de s’y multiplier et d’y produire une

inflammation. La première étape réside dans la colonisation de la

muqueuse de l’oropharynx par des bactéries devenant, dans

certaines circonstances encore méconnues, invasives (essentiellement

pneumocoque, méningocoque et Hæmophilus). Celle-ci est facilitée

par plusieurs mécanismes : pili à la surface des bactéries

(méningocoque, Hæmophilus) favorisant la fixation à l’épithélium,

polysaccharide de la capsule (pneumocoque, Hæmophilus), synthèse

de protéases détruisant les IgA sécrétoires. On assiste ensuite à une

phase de bactériémie prolongée, favorisée par l’encapsulation qui

permet aux bactéries d’échapper au complément. Les méninges sont

alors ensemencées par voie hématogène et le LCR est envahi, par

franchissement de la barrière hématoméningée, par deux

mécanismes principaux : directement au niveau de l’endothélium

des capillaires méningés ou par franchissement au niveau des plexus

choroïdes. Les mécanismes impliqués dans la spécificité des

bactéries pour la barrière hématoméningée et dans son

franchissement sont mal connus.

¶Inflammation méningée et altération

de la barrière hématoencéphalique

Une fois qu’elles sont dans le LCR, les bactéries se multiplient

facilement, compte tenu de la faiblesse des mécanismes de défense

(concentrations faibles d’immunoglobulines et de complément). Sous

l’influence de plusieurs facteurs de virulence des bactéries

(lipopolysaccharide, peptidoglycane, acide techoïque), les

macrophages des méninges synthétisent in situ des cytokines,

essentiellement IL-1 et TNF mais aussi IL-6 et IL-8. Ces cytokines

vont induire l’expression de plusieurs adhésines à la surface des

polynucléaires neutrophiles et des cellules endothéliales des veinules

méningées, ce qui aboutit à l’adhérence des polynucléaires aux

cellules endothéliales, puis à l’afflux des polynucléaires dans le LCR.

Les adhésines en cause appartiennent aux familles des

immunoglobulines (ICAM1, ICAM2, PECAM1), des intégrines

(Mac1 ou CR3 ou CD11b/CD18, LFA1 ou CD11a/CD18) et des

sélectines (L-sélectine ou LAM1, P-sélectine ou GMP140 ou CD62,

E-sélectine ou ELAM1). L’IL8 favorise l’activation d’une partie de ce

phénomène. On assiste ensuite à l’altération de la barrière

hématoencéphalique qui relève de plusieurs mécanismes :

diminution de son étanchéité médiée surtout par l’IL-1 en synergie

avec le TNF, favorisant le relâchement des jonctions serrées des

capillaires cérébraux, libération par les polynucléaires activés in situ

par les cytokines de plusieurs médiateurs (notamment radicaux

libres). La perméabilité augmentée de la barrière hémato-

encéphalique permet une exsudation d’albumine responsable de

l’hyperprotéinorachie observée en clinique, et favorise l’afflux de

cellules de l’inflammation qui vont contribuer à majorer la réaction

inflammatoire.

¶Événements tardifs

Les événements qui surviennent ultérieurement sont la conséquence

de l’afflux des polynucléaires et des altérations de la barrière

hématoencéphalique. L’hypertension intracrânienne est

essentiellement en relation avec l’œdème cérébral, mais peut aussi

compliquer une hydrocéphalie et/ou une augmentation du débit

sanguin cérébral. L’œdème cérébral est plurifactoriel : vasogénique

(altération de la barrière hématoencéphalique), directement

cytotoxique (substances et médiateurs synthétisés par les bactéries

et les polynucléaires neutrophiles), interstitiel (par défaut de

résorption du LCR au niveau des villosités arachnoïdiennes pouvant

conduire à une hydrocéphalie). Enfin, l’inflammation méningée peut

aboutir à de profondes altérations vasculaires sur les vaisseaux

méningés, réalisant une véritable vascularite participant à l’anoxie

cérébrale et aux altérations du débit sanguin cérébral.

Clinique

MÉNINGITE VIRALE

[43, 53]

¶Présentation générale et signes neurologiques

Les symptômes généraux et les signes cliniques neurologiques sont

semblables quels que soient les virus en cause. Le début de la

maladie est aigu, la méningite pouvant être parfois précédée d’une

phase prodromique pseudogrippale. Le tableau neurologique est

dominé par le syndrome méningé fébrile. Les céphalées sont

intenses ; photophobie, anorexie et nausées sont possibles. La fièvre

est quasi constante, entre 38 et 40 °C, mais peut être masquée par les

antipyrétiques. L’examen retrouve une raideur de nuque à

l’antéflexion, les signes de Kernig et de Brudzinski peuvent manquer

en cas d’irritation méningée minime. L’examen neurologique ne

retrouve pas, en règle générale, de somnolence, de confusion, de

convulsions, de coma ou de signes de localisation. Il faut néanmoins

systématiquement les rechercher, car un tel tableau imposerait

d’envisager immédiatement la méningoencéphalite herpétique.

¶Contexte et signes extraneurologiques

Le contexte peut parfois orienter vers une étiologie virale devant

une méningite aiguë : enfant ou adulte jeune, contexte d’épidémie

dans une collectivité. Certains signes restent peu spécifiques mais

participent au « cortège viral » : myalgies, conjonctivite, pharyngite,

bronchite. La présence de signes extraneurologiques doit être

recherchée, car elle peut orienter. L’absence de vaccination contre

les oreillons, l’existence d’une parotidite (présente dans 50 % des cas

un peu avant les signes neurologiques), les douleurs abdominales

(pancréatite) sont évocatrices d’une méningite ourlienne. Les

éruptions cutanées doivent faire évoquer les Entérovirus, HHV6, le

CMV, le virus VZV (vésicules diffuses). L’herpangine (vésicules de

17-160-C-10 Méningites aiguës Neurologie

4

l’oropharynx postérieur), la présence d’un syndrome main-pied-

bouche ou l’existence d’une pleurodynie évoquent les virus

Coxsackie. L’existence d’une myopéricardite oriente vers les virus

Coxsackie B. L’existence de facteurs de risque pour le VIH doit faire

discuter la méningite de primo-infection, qui peut s’associer à

d’autres signes extraneurologiques : pharyngite, rash, adénopathies,

atteinte pulmonaire

[31]

.

MÉNINGITES BACTÉRIENNES AIGUËS

¶Présentation générale

Le tableau clinique est tout aussi brutal mais plus sévère que dans

la méningite virale. Il associe de manière quasi constante un

syndrome méningé, des céphalées et de la fièvre au cours d’un

syndrome infectieux volontiers marqué. Le syndrome méningé est

souvent évident, mais parfois discret. Les signes de Kernig et de

Brudzinski ne sont retrouvés que dans environ 50 % des cas : leur

absence n’élimine donc pas le diagnostic. À la différence des

méningites virales aiguës, les troubles de la conscience sont

fréquents (environ 70 à 80 %), sous la forme d’une somnolence, d’un

ralentissement, d’une confusion, voire d’un coma. Beaucoup plus

rares sont les convulsions (20 à 30 %) et/ou les signes de localisation

(10 %). Le tableau clinique peut être plus fruste et plus trompeur

aux âges extrêmes de la vie (petits enfants et personnes âgées), ce

qui impose dans ces cas que la ponction lombaire soit réalisée au

moindre doute devant tout syndrome infectieux mal expliqué. Un

œdème papillaire au fond d’œil n’est retrouvé que dans 1 % des cas.

L’examen clinique doit chercher les signes de gravité : état de choc

avec ou sans lésions purpuriques, coma profond, convulsions, signes

neurologiques déficitaires, détresse respiratoire aiguë, anurie. La

recherche d’une porte d’entrée, notamment otite, mastoïdite, sinusite

doit être systématique, particulièrement en cas de méningite à

pneumocoque.

¶Formes cliniques

Méningocoque

[35]

Les facteurs épidémiologiques en sa faveur sont : la survenue

hivernale, la notion d’un déficit en complément, la notion

d’épidémie. Cliniquement, un début volontiers très brutal, la

présence d’un purpura ou d’une atteinte articulaire sont en faveur

du méningocoque.

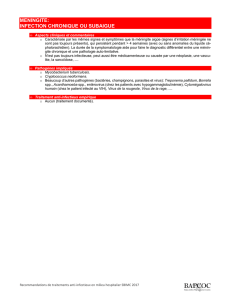

Le tableau classique du purpura fulminans doit être parfaitement

connu car c’est une urgence absolue. Il s’agit d’une méningite aiguë

avec bactériémie (à méningocoque dans la grande majorité des cas)

caractérisée par un purpura nécrotique rapidement extensif (fig 1) et

par un état de choc grave.

Pneumocoque

[35]

Les facteurs épidémiologiques en sa faveur sont un terrain

prédisposant (alcoolisme chronique, asplénie, antécédents de

traumatisme crânien ou de chirurgie de la base du crâne), un ou des

antécédents de méningite. Cliniquement, un début brutal, l’existence

de troubles de la conscience marqués et rapidement évolutifs, une

rhinorrhée ou une infection des voies aériennes (otite, sinusite,

pneumopathie) sont des arguments en faveur du pneumocoque. Un

purpura, voire un purpura fulminans, sont aussi possibles avec le

pneumocoque, mais plus rarement qu’avec le méningocoque.

Listeria

[9, 35, 37]

Les facteurs épidémiologiques en sa faveur sont l’âge (nouveau-né,

âge supérieur à 60 ans), une grossesse, une immunodépression

cellulaire (chimiothérapie, corticothérapie, greffe d’organe,

néoplasies), une notion d’épidémie. Cliniquement, un début

volontiers subaigu, un tableau infectieux plus modéré et une

évolution progressive des signes cliniques sont en faveur de

l’étiologie listérienne. L’argument le plus classique en faveur de la

listériose réside dans la présence de signes cliniques traduisant une

atteinte (volontiers multiple à prédominance unilatérale) des nerfs

crâniens : paralysies oculomotrices, paralysies faciales périphériques,

troubles de la déglutition, nystagmus, ataxie, syndromes alternes.

Néanmoins, ce tableau de rhombencéphalite est loin d’être constant

et d’authentiques listérioses neuroméningées peuvent se présenter

sans aucun signe de localisation. Une étude récente ne retrouve des

signes de localisation et/ou des convulsions que dans 23 % des cas

de listérioses neuroméningées. En revanche, une altération de la

conscience est fréquente, retrouvée dans 65 % des cas.

Hæmophilus

Les arguments qui peuvent orienter sont un sujet jeune, souvent âgé

de moins de 5 ans, l’absence de vaccination, l’association otite et

conjonctivite. Un purpura est possible, mais rare.

Autres cas

Les méningites communautaires à bacilles à Gram négatif sont plus

fréquentes chez les sujets âgés et/ou immunodéprimés. Une otorrhée

purulente chronique suggérant un cholestéatome doit faire évoquer

l’association bacilles à Gram négatif et anaérobies

[30]

.

En situation nosocomiale, en particulier après un traumatisme

crânien ou un geste neurochirurgical, le diagnostic clinique peut être

difficile : difficultés d’interprétation des signes neurologiques,

nombreuses causes de fièvre. La ponction lombaire sera

systématique au moindre doute. Chez le patient neutropénique, la

réaction inflammatoire au sein des méninges est diminuée. La

symptomatologie clinique est volontiers discrète.

Diagnostic

Devant un tableau clinique de méningite aiguë, l’élément clef du

diagnostic est l’analyse du LCR après ponction lombaire. Les autres

examens complémentaires (imagerie, électroencéphalogramme

[EEG], autres examens biologiques) peuvent parfois s’avérer

nécessaires ou être intéressants. Les données du LCR normal sont

rappelées dans le tableau III.

MÉNINGITE VIRALE

¶Analyse du LCR

L’aspect macroscopique est un LCR clair. Il existe souvent une

hypertension, en règle plus modérée que dans les méningites

1Purpura fulminans à méningocoque (photo F Bruneel).

Tableau III. – Caractéristiques du liquide céphalorachidien (LCR)

normal.

Aspect « eau de roche »

Pression d’ouverture:5à15mmHg (6,5 à 20 cm d’eau)

Globules blancs < 10/mm

3

(5 à 10/mm

3

= suspect)

Contamination sanguine : 1 globule blanc pour 700 globules rouges

(si chiffres normaux de globules rouges et blancs dans le sang)

Protéines : 0,15 à 0,40 g/L (possiblement un peu plus élevé chez le sujet âgé)

Glucose : 50 à 60 % de la glycémie

Stérile

Neurologie Méningites aiguës 17-160-C-10

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%