1528 - les profils nutritionnels pour les denrées alimentaires

27 juillet-2 août 2009

No1528

INC Hebdo

I

INC

document

ÉTUDE JURIDIQUE

—————

1Considérant 1 du règlement (CE) no1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles

et de santé portant sur les denrées alimentaires, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 30 décembre 2006.

2Norme du Codex alimentarius CAC/GL 1 de 1979 (rév. 1-1991), voir <www.codexalimentarius.net>.

3Voir l’étude publiée dans le no1362 d’INC Hebdo et téléchargeable à l’adresse < www.conso.net/incdoc/1362-les_allegations_sante_275.pdf>.

L’allégation se définit comme «toute mention qui affirme, sug-

gère ou indique qu’une denrée possède des caractéristiques par-

ticulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature,

sa production, sa transformation, sa composition ou toute autre

qualité 2».

L’allégation de santé, que ce soit sur l’étiquetage ou dans la publi-

cité faite pour les denrées alimentaires, permet à l’industriel de

faire un lien entre les propriétés nutritives de l’aliment (« riche

en fibres»)et la santé (« facilite le transit intestinal»).

1. LES DIFFÉRENTS TYPES D’ALLÉGATION

Il existe trois types d’allégation3:l’allégation nutritionnelle; l’allé-

gation fonctionnelle et de santé; l’allégation de prévention, de

traitement ou de guérison des maladies humaines.

L’allégation nutritionnelle

Cette allégation apporte des informations quantitatives sur

les nutriments présents dans la denrée alimentaire (décret du

27 septembre 1993). Ainsi, différents nutriments peuvent faire

l’objet d’une allégation nutritionnelle comme les protéines, les

glucides, les lipides, le sodium…

L’allégation fonctionnelle et de santé

L’allégation fonctionnelle décrit le rôle joué par un nutriment

présent dans la denrée alimentaire et un effet présenté de ma-

nière positive sur une fonction normale de l’organisme, mais

pas sur une maladie. Par exemple : «le calcium contribue au dé-

veloppement du tissu osseux» ou «le fluor participe à la solidité

des dents ».

L’allégation de santé est une allégation qui indique, suggère ou

implique qu’une relation existe entreun aliment et un état lié

àla santé ou une modification biologique, mais sans faire réfé-

rence à la maladie. Cette allégation reconnaît aux nutriments

qui composent la denrée alimentaire un effet bénéfique spéci-

fique qui va au-delà de celui qui pourrait être obtenu par l’ali-

mentation. Parmi ces denrées alimentaires (regroupées sous

l’expression d’«alicament»), on trouve par exemple l’huile Pri-

mevère oméga 3 de Cema qui «participe au bon fonctionnement

du système cardiovasculaire».

I – LA NOTION D’ALLÉGATION DE SANTÉ :PETIT RAPPEL

LES PROFILS NUTRITIONNELS

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

Les allégations nutritionnelles et de santé sont fréquemment utilisées dans l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires

au sein de l’Union européenne, et semblent constituer un critère déterminant dans l’achat des produits.

Néanmoins, le développement de ces allégations a conduit à des abus et des dérives inacceptables. Ainsi on a pu lire «Bon pour…»

ou «Riche en…» sur des produits qui étaient pourtant à forte teneur en graisses, sel ou sucre… Ces messages publicitaires contenant

ces allégations non fondées et exagérées peuvent conduire le consommateur à croire à tort que certains aliments présentent

un avantage nutritionnel et un effet bénéfique sur la santé.

« Afin d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection et de faciliter leur choix, il convient que les produits mis sur

le marché soient correctement étiquetés » : ainsi le règlement européen du 20 décembre 2006 1a-t-il subordonné l’usage de ces

allégations au respect de profils nutritionnels. Un produit ne pourra mettre en avant ses atouts nutritionnels («Riche en…», «Allé-

gé en… », etc.) que s’il respecte un certain profil nutritionnel préétabli, c’est-à-dire uniquement si sa composition ne dépasse

pas une certaine quantité de nutriments jugée disqualifiante pour la santé.

Il faut toutefois veiller à ne pas adopter un système trop strict qui empêcherait certains produits de valoriser leur richesse.

1528-Profils nutritionnels v14.qxp 21/07/09 14:33 Page i

27 juillet-2 août 2009

No1528

INC Hebdo

II

L’allégation de prévention, de traitement

oude guérison des maladies

Cette allégation se définit comme toute représentation qui in-

dique, suggère ou implique qu’une relation existe entre un ali-

ment, un élément nutritif ou une autre substance contenue dans

un aliment, et une maladie désignée en tant que telle. Ce type

d’allégation est interdit au sein de l’Union européenne. L’in-

dustriel ne peut donc pas prétendre que la denrée alimentaire

qu’il commercialise contient, par exemple, des fibres solubles

qui préviennent le risque de maladies cardiovasculaires.

2. LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE

AUX ALLÉGATIONS DE SANTÉ

Les obligations générales s’appliquant à toutes

les denrées alimentaires

• Une obligation de conformité

Cette obligation contraint le vendeur à garantir l’aptitude de la

denrée alimentaire à l’emploi recherché par le consommateur

(article L. 212-1 du code de la consommation). Le responsable

de la première mise sur le marché est tenu de vérifier la con-

formité du produit, notamment au regard des règles du code

civil et du droit de la consommation (article L. 213-1 sur la trom-

perie et article L. 213-3 sur la falsification).

• Une obligation de sécurité

Cette obligation de résultat contraint le professionnel respon-

sable de la première mise sur le marché, comme le vendeur, à

garantir au consommateur que le produit acheté ne présente

aucun danger, ni ne menace sa santé ou sa sécurité.

• Une obligation de justification des vérifications

et contrôles effectués

L’article L. 212-1 alinéa 3 du code de la consommation pose une

obligation générale de justification au responsable de la pre-

mière mise sur le marché, et l’article L. 121-2 établit l’obligation

de justifier toute allégation publicitaire (l’étiquetage d’une den-

rée s’analysant juridiquement comme une publicité).

• Une obligation de ne pas tromper le consommateur

L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose qu’«une

pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des

allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à

induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments

suivants :

a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service;

b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir :

ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son ori-

gine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les condi-

tions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés

et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats

et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués

sur le bien ou le service ;

c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel

duprix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du

bien ou du service ;

d) le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce dé-

tachée, d’un remplacement ou d’une réparation;

e) la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procé-

déou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel;

g) le traitement des réclamations et les droits du consommateur».

Les obligations spécifiques aux denrées alimentaires

seprévalant d’une allégation de santé

Les denrées alimentaires se prévalant d’une allégation de san-

té doivent faire l’objet d’un étiquetage nutritionnel approprié

etne pas empiéter sur le domaine du médicament.

• Un étiquetage nutritionnel approprié

Lorsqu’une allégation de santé figurant sur l’emballage d’une

denrée alimentaire est utilisée dans la présentation de cette den-

rée ou fait l’objet d’une mesure de publicité (exception faite des

campagnes publicitaires collectives), elle doit obligatoirement

être accompagnée d’un étiquetage nutritionnel approprié

(directive 90/496/CE du 24 septembre 1990 transposée en droit

français par le décret no93-1130 du 27 septembre 1993 et l’ar-

rêté d’application du 3 décembre 1993).

L’entreprise a le choix entre deux groupes de mentions obliga-

toires.

Le groupe 1

Ilfait mention de :

– la valeur énergétique,

– la quantité de protéines, de glucides et de lipides.

Le groupe 2

Ilapporte une information nutritionnelle plus complète en men-

tionnant :

–la valeur énergétique,

–la quantité de protéines, glucides, sucres, lipides, acides gras

saturés, fibres alimentaires et sodium.

• Ne pas empiéter sur le domaine du médicament

La denrée alimentaire valorisée par une allégation de santé ne

doit pas empiéter sur le domaine du médicament. L’article R. 112-

7du code de la consommation dispose à cet égard que « l’éti-

quetage d’une denrée alimentairene doit pas faireétat de pro-

priétés de prévention, de traitement et de guérison d’une maladie

humaine ni évoquer ces propriétés».

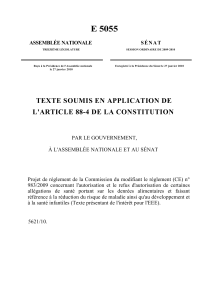

Les principaux textes

•Règlement (CE) no1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre2006 concernant les allégations nutri-

tionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires :<eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do >.

• Résolution sur la fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires, adoptée par l’Assemblée nationale le 25 avril

2009 : <www.assembleenationale.fr/13/ta/ta0268.asp>.

•Résolution européenne sur le projet de règlement tendant à fixer les profils nutritionnels pour les denrées alimentaires, adop-

tée par le Sénat le 26 mai 2009 : <www.senat.fr/leg/tas08-083.html>.

• Avis no63 du 13 octobre 2008 du Conseil national de l’alimentation sur la mise en œuvre et conséquences d’un système

de profils nutritionnels prévu par le règlement (CE) no1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant

sur les denrées alimentaires : <www.cna-alimentation.fr>.

• Avis no64 du 8 avril 2009 du Conseil national de l’alimentation sur l’éducation alimentaire, la publicité alimentaire, l’information

nutritionnelle et l’évolution des comportements alimentaires : <www.cna-alimentation.fr>.

1528-Profils nutritionnels v14.qxp 21/07/09 14:33 Page ii

27 juillet-2 août 2009

No1528

INC Hebdo

III

—————

4Un règlement européen, à la différence d’une directive, est d’application immédiate et directe dans les États membres. Toutefois, ici, l’entrée en

vigueur est échelonnée : 1er juillet 2007 pour les dispositions générales;19 janvier 2009 pour les profils nutritionnels; 31 janvier 2010 pour la liste

des allégations de santé autres que celles faisant référence à une réduction d’un risque de maladie.

5Avis no63 du 13 octobre 2008 du CNA sur la mise en œuvre et conséquences d’un système de profils nutritionnels prévu par le règlement (CE)

no1924/2006.

6Article 4du règlement (CE) no1924/2006 du 20 décembre2006.

7Article 3 du règlement (CE) no1924/2006 du 20 décembre 2006.

1. LES OBJECTIFS DU RÈGLEMENT (CE)

no1924/2006 DU 20 DÉCEMBRE 2006

Face aux abus et aux dérives de la pratique des allégations, l’in-

tervention du législateur était devenue indispensable. Aussi, entré

envigueur en juillet 20074,le règlement européen du 20 décem-

bre 2006 a prévu un encadrement strict des allégations nutrition-

nelles et de santé afin d’éviter qu’elles ne masquent la réalité

nutritionnelle globale du produit.

Pour le Conseil national de l’alimentation (CNA), le règlement

lie de façon indissociable et place sur le même plan hiérarchique

les deux objectifs qu’il se fixe, à savoir :

–garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur au

sein de l’Union européenne, par l’harmonisation des dispositions

des allégations nutritionnelles et de santé portant sur les den-

rées alimentaires;

–protéger le consommateur par un encadrement de l’étiquetage

des produits alimentaires et des moyens publicitaires ou de com-

munication relatifs à ces allégations5.

L’encadrement de l’utilisation

des allégations

Les allégations sont formulées pour insister sur le fait que les

produits présentent un bénéfice supplémentaire en termes de

santé ou de nutrition. Leurs utilisations doivent donc être rigou-

reusement encadrées.

Jusqu’à présent, une denrée alimentaire riche en sel, sucre ou

matières grasses pouvait quand même utiliser des allégations

du type «riche en vitamine C» ou « riche en fibres», même si ses

bénéfices globaux en termes de santé et de nutrition étaient fai-

bles. Ainsi, on pouvait lire sur les sucettes Chupa Chups qu’elles

contenaient «0 % de matière grasse»… mais rien n’était dit quant

àleur composition en sucre.

Désormais, des conditions strictes pour l’utilisation des alléga-

tions nutritionnelles sont établies.

Pour rendre applicable le règlement (CE) no1924/2006, un dispo-

sitif de profilage nutritionnel des aliments est nécessaire.

La détermination de ces profils nutritionnels consiste à établir,

par famille de produits, une composition limite en certains nu-

triments et à fixer des seuils pour trois éléments : le sodium, le

sucre et les acides gras saturés. Ainsi, lorsque ces seuils sont res-

pectés, le fabricant peut communiquer des allégations de san-

té par voie d’étiquetage et de publicité. En revanche, lorsque ces

seuils sont dépassés, aucune allégation n’est admise.

Le profil nutritionnel est désormais la condition nécessaire pour

pouvoir utiliser des allégations de santé sur les denrées alimen-

taires. Un produit ne pourra mettre en avant ses atouts nutri-

tionnels et utiliser des allégations que s’il respecte un certain

profil préétabli6.

L

’article 4 du règlement du 20 décembre 2006 précise ce qui

doit être pris en compte pour définir un profil nutritionnel.

« Les profils nutritionnels sont établis en prenant en consi-

dération :

– les quantités de certains nutriments et autres substances

contenues dans la denrée alimentaire concernée (par exem-

ple les matières grasses, les acides gras saturés, les acides gras

trans, les sucres et le sel/sodium),

– le rôle et l’importance de la denrée alimentaire (ou des ca-

tégories de denrées alimentaires) et l’apport au régime ali-

mentaire de la population en général ou, s’il y a lieu, de cer-

tains groupes à risque, notamment les enfants,

–la composition nutritionnelle globale de la denrée alimen-

taire et la présence de nutriments reconnus scientifiquement

comme ayant un effet sur la santé. »

L’encadrement de la communication

de ces allégations

Le règlement (CE) no1924/2006 est venu compléter la directive

générale 2000/13/CE sur l’étiquetage et l’interdiction des infor-

mations pouvant induire en erreur le consommateur. Il vise à

harmoniser les règles relatives à l’emploi des allégations nu-

tritionnelles et de santé utilisées dans l’étiquetage, la présenta-

tion et la publicité des aliments.

Pour être utilisées en tant que publicité sur une denrée alimen-

taire, les allégations doivent être conformes aux dispositions

du règlement7.Elles doivent remplir certaines conditions, et

leur utilisation est subordonnée à la compréhension par un con-

sommateur moyen des effets bénéfiques qui sont exposés. Leurs

justifications par des données scientifiques doivent également

être rapportées. Ainsi, ne sont admises que les allégations nu-

tritionnelles relatives à la valeur énergétique, aux nutriments et

aux substances appartenant à l’une des catégories de ces nutri-

ments ou qui en sont les composants.

Le consommateur est de plus en plus démuni face à la diver-

sité des produits, et à la multiplication des messages et des tech-

niques de vente qui les accompagnent. Cela a tendance à accroî-

tre la situation inégalitaire qui existe déjà entre le consommateur

demandeur et le professionnel offrant. Toute cette réglementa-

tion est donc faite pour assurer au consommateur un niveau

élevé de protection, et ainsi faire disparaître la pratique de com-

munication abusive – comme par exemple l’allégation « 0 % de

matière grasse » pour la vente de confiseries.

Ilyaune réelle volonté de fournir au consommateur les infor-

mations nécessaires pour améliorer son alimentation et faire

des choix en connaissance de cause,mais également pour créer

des conditions de concurrence égales pour les entreprises de

l’industrie alimentaire.

Ce texte couvre toutes les allégations nutritionnelles et de santé

formulées dans les communications à caractère commercial

–qu’elles apparaissent dans l’étiquetage, la présentation des

denrées alimentaires ou la publicité – dès lors qu’elles sont des-

tinées à être fournies en tant que telles au consommateur final.

II – LES PROFILS NUTRITIONNELS : CONDITIONS D’UTILISATION

DES ALLÉGATIONS DE SANTÉ

1528-Profils nutritionnels v14.qxp 21/07/09 14:33 Page iii

27 juillet-2 août 2009

No1528

INC Hebdo

IV

—————

8Depuis la réforme du 23 juillet 2008 de la Constitution française, l’Assemblée nationale et le Sénat peuvent adopter une résolution européenne

sur tout document émanant d’une institution de l’Union.

2. LES PROPOSITIONS DE FIXATION

DES PROFILS NUTRITIONNELS

Étant donné l’importance de la nutrition dans la problématique

alimentaire, il est devenu nécessaire de disposer d’un outil d’éva-

luation de la qualité nutritionnelle. Le profil répond à ce besoin.

LeConseil national de l’alimentation (CNA) considère que le pro-

filage nutritionnel doit être envisagé comme un des moyens à

adopter pour atteindre les objectifs du règlement européen (CE)

no1924/2006.

Le profil nutritionnel vise à classer les aliments en fonction d’un

certain nombre de critères, et notamment leur composition

nutritionnelle. Ainsi, il devrait être déterminé avant tout enrichis-

sement du produit pour ne pas masquer le véritable statut nutri-

tionnel de l’aliment et induire en erreur le consommateur.

La proposition de l’Afssa

L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) avait

proposé, le 1er juin 2008, un système de profilage nutritionnel

construit sur le calcul de deux scores :

–le SAIN (score d’adéquation individuel aux recommandations

nutritionnelles). Calculé à partir d’un nombre défini de nutri-

ments dits «qualifiants», ce chiffre représente le pourcentage

moyen de couverture des besoins en ces nutriments d’intérêt.

Ceux qui ont été intégrés dans le calcul du SAIN sont ceux dont

la consommation est à encourager, en ce qu’ils sont insuffisam-

ment consommés au regard des recommandations de santé pu-

blique;

– le LIM (score des nutriments à limiter). Calculé à partir d’un

nombre défini de nutriments dits «disqualifiants», cet indice

correspond au pourcentage moyen de dépassement des recom-

mandations nutritionnelles pour ces nutriments. Sont intégrés

dans cet indice les nutriments dont les apports pour la popula-

tion sont supérieurs aux recommandations de santé publique.

L’accès aux allégations aurait donc été déterminé en fonction

de deux valeurs seuils :une valeur SAIN correspondant à un mi-

nimum à atteindre et une valeur LIM à ne pas dépasser. Mais

cette procédure n’a pas été retenue.

Laproposition de la Commission européenne

Le 13 février 2009, la Direction générale de la santé et de la pro-

tection des consommateurs (DG Sanco) a proposé un projet de

règlement communautaire établissant des seuils nutritionnels

extrêmement stricts, mais très préjudiciables notamment pour

les fromages, les produits de panification et de biscuiterie. En

effet, ce texte définit par catégories de denrées alimentaires les

proportions maximales de sucre, sel et acides gras saturés à res-

pecter pour être autorisé à mentionner des allégations nutri-

tionnelles.

Toutefois, la mise en œuvre de ces profils, ainsi fixés par la DG

Sanco, pourrait avoir des conséquences pénalisantes pour cer-

taines catégories de denrées alimentaires. En effet, ce projet de

réglementation risque de :

– contredire les politiques nationales de nutrition en empêchant

les produits naturels de mettre en avant leurs atouts;

–désinformer le consommateur et brouiller ses repères en sug-

gérant qu’il existe de « bons» et de «mauvais» aliments.

Cette disposition ainsi définie met «hors profil» certains aliments

pourtant très utiles, et leur interdit donc l’accès aux allégations.

Ainsi, un fromage riche en calcium, mais ayant un taux de ma-

tière grasse supérieur aux normes fixées, ne pourra pas utiliser

les allégations relatives au calcium. Alors qu’à l’inverse, un pro-

duit transformé qui ne contiendrait rien en excès, mais présen-

terait une valeur nutritionnelle insuffisante, peut être autorisé

àfaireune allégation sur la base des quelques nutriments po-

sitifs qu’il contient.

Il y a donc un vrai danger que les produits traditionnels soient

injustement écartés au profit de produits formatés uniquement

pour répondre aux profils.

Pour établir le profil nutritionnel d’un aliment, il faut tenir compte

àla fois des nutriments «positifs» qu’il apporte et des éléments

discriminants (quantité d’énergie, de matière grasse, de sucre,

de sel, d’acides gras). En effet, la plupart des aliments ont à la

fois des qualités et des défauts, et c’est l’équilibre entre ces deux

caractéristiques qui détermine sa qualité nutritionnelle globale,

c’est-à-dire son profil nutritionnel.

L

’objectif du règlement, qui est de garantir aux consommateurs

un étiquetage plus clair et plus précis pour éviter les allégations

nutritionnelles et de santé trompeuses sur des produits à forte

teneur en graisses, sel ou sucre, a semble-t-il été perdu de vue.

Cette proposition de profils nutritionnels fait en réalité prévaloir

les intérêts de l’industrie sur la santé des consommateurs.

3. L’OPPOSITION À LA PROPOSITION

EUROPÉENNE

En France, deux propositions de résolutions, présentées pour

l’une par le sénateur Jean Bizet et pour l’autre par le député Hervé

Gaymard, ont été adoptées8.

Tout d’abord, le 25 avril 2009, l’Assemblée nationale a consi-

déré comme définitivela résolution de la commission des af-

faires économiques, de l’environnement et du territoire sur la

fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires. Elle

demande à la Commission européenne d’élever les seuils pour

l’établissement des profils nutritionnels notamment des fro-

mages, du lait entier et des matières grasses. Ce texte condamne

les modalités de fixation de ces profils, étant donné que ces dis-

positions risquent de pénaliser tout un secteur d’activité, notam-

ment les fabrications fromagères.

Ledispositif de profilage nutritionnel des aliments doit être

réalisé par la Commission européenne selon la procédure

de«comitologie».

Cette procédure se fait en plusieurs temps :

–la Commission prépare un projet de règlement,

–ce projet est soumis à l’avis d’un comité d’experts des

différents États membres,

– si le comité l’approuve, le texte ne sera pas soumis au

Conseil et au Parlement pour approbation mais pour con-

trôle, ce qui peut se traduire par une opposition.

Ce dispositif permet d’encadrer la Commission dans

l’exercice de ses pouvoirs d’exécution, délégués par le Con-

seil de l’Union et par des comités composés de représen-

tants des États membres.

Le comité de réglementation chargé d’examiner et de vali-

der le projet de règlement européen est le Comité permanent

de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA),

relevant de la Direction générale de la santé et de la pro-

tection des consommateurs (DG Sanco).

1528-Profils nutritionnels v14.qxp 21/07/09 14:33 Page iv

27 juillet-2 août 2009

No1528

INC Hebdo

V

L’impact de l’établissement des profils doit être compatible avec

les principes rappelés dans le règlement, notamment la nécessité

d’encourager une alimentation variée et équilibrée. Pour cela,

il est essentiel que la fixation de ces profils n’exclue aucune caté-

gorie d’aliments. Ils ne doivent donc pas conduire à la stigma-

tisation de certains aliments qui ne «passeraient» pas les pro-

fils. Ils doivent être établis dans l’unique but de déterminer si un

aliment peut ou non porter une allégation nutritionnelle ou de

santé.

Certains établissements se sont déjà engagés à améliorer et trans-

mettre une information nutritionnelle simple et claire. Cette ini-

tiative ne résulte pas de l’établissement de profils nutritionnels,

mais elle suit le même objectif : ce système d’étiquetage nutri-

tionnel, appelé «Nutri-pass», met en avant des codes couleurs

pour les nutriments à surveiller (sel, sucre, matières grasses) et

àprivilégier (fer, calcium, vitamines). Il y a une volonté de déve-

lopper la communication et l’information nutritionnelle.

Les préoccupations relatives à l’équilibre nutritionnel sont né-

cessaires et légitimes. Cependant, cet équilibre ne se résume pas

àla consommation d’un seul produit mais à l’association des

différentes denrées alimentaires : l’équilibre nutritionnel est un

ensemble. Pour les associations de consommateurs, la multi-

plication des allégations soumet le consommateur à des choix

contraints. Faut-il préférer le calcium aux vitamines, réduire le

lactose ou accroîtrele magnésium?Les profils ne doivent pas

imposer une standardisation des aliments et un modèle uni-

que de comportement.

Alors que les professionnels mettent en avant des allégations

avantageuses sur certains nutriments du produit pour accroî-

tre leurs ventes, ne pourrait-on pas user d’un autre moyen que

le marketing commercial pour montrer l’importance d’une ali-

mentation variée et équilibrée?

Par ailleurs, le profilage nutritionnel est uniquement destiné

àautoriser les allégations. Il ne doit donc pas, en principe, néces-

sairement figurer sur l’étiquette. Toutefois, rien n’empêche un

État membre de le demander. Nous pouvons alors craindre, dans

ce cas-là, une illisibilité totale en raison d’un excès d’informations

(composition du produit, apports énergétiques, allergènes, poids,

etc.). Le consommateur risque fortde ne pas s’y retrouver dans

cette masse d’indications. Faudra-t-il agrandir la taille des em-

ballages pour pouvoir répondreàl’ensemble de ces exigences?

Marine Terreygeol

III – EN CONCLUSION

L’Assemblée nationale demande en outre de tenir compte des

spécificités et de la diversité des traditions alimentaires propres

àchaque État membre. En effet, les autres pays de l’Union euro-

péenne veulent eux aussi préserver leurs habitudes alimentaires.

Ainsi, les boulangers allemands ont défendu avec vigueur une

dérogation aux profils nutritionnels pour les produits tradition-

nels tels que le bretzel.

Par la suite, le 26 mai 2009, le Sénat a adopté la résolution euro-

péenne de la commission des affaires économiques sur le projet

derèglement tendant à fixer les profils nutritionnels pour les

denrées alimentaires. Il demande au gouvernement de s’opposer

àde nouvelles propositions de seuils de nutriments inadaptés

àcertaines denrées ou favorisant la consommation des produits

standardisés issus de l’industrie agroalimentaire.

Le Bureau européen des unions de consommateurs (Beuc) a

également réagi à cette proposition de fixation des profils nu-

tritionnels et a demandé à la Commission européenne et aux

États membres de «rétablir des profils nutritionnels réalistes et

efficaces pour aider les consommateurs européens à faire des choix

plus sains et contribuer à la lutte contre l’obésité».

Devant l’ensemble de ces contestations, le président de la Com-

mission européenne a décidé de retravailler sur le sujet pour un

assouplissement des règles. Il a ainsi retiré la proposition de l’or-

dre du jour de la réunion du 27 mars 2009 et a considéré qu’un

certain nombre de dérogations étaient nécessaires pour les fruits

etlégumes, la viande, le poisson, le lait, les œufs et les pains tradi-

tionnels. Une plus grande liberté d’affichage serait donc donnée

àcertains produits traditionnels, qui échapperaient alors aux

profils nutritionnels.

Ce dispositif devait entrer en vigueur avant le 19 janvier 2009.

Mais les propositions ayant été rejetées, du retard a été pris. En

raison du récent scrutin européen, il faudra attendre l’automne

prochain pour qu’une nouvelle proposition soit présentée et

analysée par la nouvelle composition du Parlement européen.

Ilsera intéressant d’apprécier si l’ensemble des remarques et

des objections qui ont été faites au sujet des profils nutritionnels

ont été prises en considération pour établir le texte final.

1528-Profils nutritionnels v14.qxp 21/07/09 14:33 Page v

6

6

1

/

6

100%