fiche enseignant-2014

Fiche enseignant

Extrait du programme de Terminales S spécialité

Enjeux planétaires contemporains

« Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l'avenir »

Les bulles d'air contenues dans les glaces permettent d'étudier la composition de l'air durant

les 800 000 dernières années y compris des polluants d'origine humaine. La composition isotopique

des glaces et d'autres indices (par exemple la palynologie) permettent de retracer les évolutions

climatiques de cette période.

Extrait du texte d'accompagnement des programmes

L’utilisation de données paléontologiques

Pour reconstituer l’évolution des climats, on peut utiliser des « paléothermomètres » biologiques.

Certains groupes d'animaux ou de végétaux donnent une bonne indication du climat car ils ne vivent que

dans des climats chauds ou froids. Les coraux, par exemple, sont d'excellents indicateurs biologiques : ils

ne se développent que dans les mers chaudes des zones tropicales. En milieu continental, les grains de

pollen produits par les plantes à fleurs et les spores produites par d’autres végétaux peuvent se conserver

durant des milliers d'années dans des tourbières ou dans des grottes, et donner ainsi des renseignements

sur la flore qui existait à cette période, et donc sur le climat de l'époque.

Pour les derniers milliers d'années, l'étude de l'épaisseur des anneaux de croissance des arbres

permet de repérer les moments de croissance particulièrement faibles, c'est-à-dire les années très froides.

Cependant, la majorité des dépôts anciens ne contient pas de fossiles simples à interpréter. De plus, les

indicateurs biologiques reflètent un climat local et il n'est pas toujours aisé de le mettre en relation avec le

climat global.

Les spores et les grains de pollen sont disséminés par les plantes et se conservent durant des

centaines de milliers d'années quand ils sont enfouis dans les sédiments de milieux humides (lacs,

tourbières, océan ...). Les sédiments archivent de cette manière les états successifs de la végétation

environnante. La palynologie permet d'identifier les plantes qui émettent le pollen à partir de la forme des

grains et par là de reconstituer le paysage végétal correspondant. Cette reconstitution nécessite de

connaître la relation entre les types de végétation et leur production de pollen ainsi que la dispersion de ce

dernier. Cette question fait l'objet de nombreuses études. Le palynologue mesure l'abondance des

différents taxons identifiés dans chaque niveau du sédiment et établit ainsi un « assemblage » ou encore

«spectre » pollinique à chaque étape du passé. Ce sont les fluctuations de ces assemblages le long d'un

profil sédimentaire, représentées sous forme d'un diagramme pollinique, qui sont utilisées pour reconstituer

l'histoire de la végétation à proximité du site de prélèvement. Des techniques statistiques appropriées

permettent d'en déduire l'histoire du climat.

En Europe, des milliers de diagrammes polliniques couvrant l'histoire de la végétation passée

depuis des milliers d'années ont été établis depuis des décennies. Afin de préserver ces archives et surtout

de pouvoir établir des synthèses à l'échelle du continent, il a été décidé en 1989 d'établir une base

européenne de données polliniques (EPD). Cela suppose un cadre informatique bien établi et un important

effort d'harmonisation des données, en particulier du point de vue de la nomenclature taxonomique.

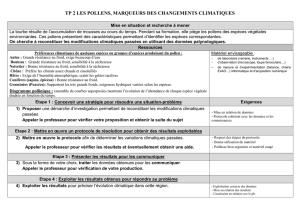

Activités envisageables :

Mise en évidence de la variabilité climatique du quaternaire récent dans les sédiments continentaux des

lacs et tourbières : sédimentologie et analyse des pollens dans des séries sédimentaires actuelles et

passées.

Présentation de l’activité :

Cette activité porte sur l’utilisation de diagrammes polliniques pour la reconstitution de l’évolution du

paléoenvironnement et des climats du quaternaire de l’Auvergne.

Supports didactiques :

• Fiche activité élève (doc 1)

• Fichiers EXCEL des résultats bruts (EPD) des relevés polliniques 5 et 3 de la tourbière de

CHAMBEDAZE

• Diagramme pollinique simplifié de CHAMBEDAZE (doc 2)

• Préférendums écologiques des végétaux

• Lames de grains de pollen de référence et en mélange

• lames de grains de pollen fossiles

• Clé de détermination des grains de pollen (doc 3)

• Clé USB «Reconstitution du paléoenvironnement et des climats en Auvergne au quaternaire»

L’activité proposée comprend quatre parties :

1. Découverte des pollens

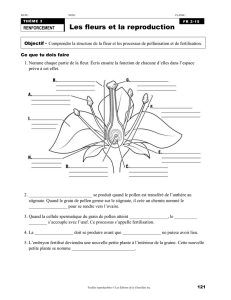

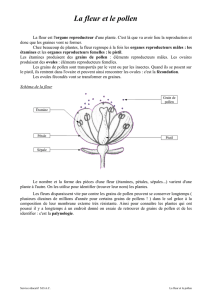

• L'organe de reproduction --> Etude de la place du grain de pollen dans la reproduction des plantes

à fleurs.

• La structure d’un grain de pollen --> Schéma annoté d’un grain de pollen.

2. Diversité des pollens

• Détermination de grains de pollens actuels et/ou fossiles : Observation de pollens en mélange :

identification des espèces en référence à l'aide d'une clé de détermination et/ou d'un atlas (Clé)

3. Utilisation de relevés bruts et réalisation de spectres polliniques simplifiés

• Utilisation d'un fichier EXCEL de données brutes et réalisation d'un spectre pollinique simplifié

(choix judicieux des taxons à utiliser en fonction des espèces proposées et des espèces de

référence)

4. Analyse et mise en relation des documents réalisés

• Analyse et mise en relation des diagrammes simplifiés de CHAMBEDAZE 3, CHAMBEDAZE 5 et

Reconstitution de l’évolution climatique de la région sur les derniers 13 000 ans

1

/

2

100%