PSA et pathologies prostatiques_FE PREST 1062 (01)

INTRODUCTION

Le PSA (Antigène Spécifique de la Prostate) est le marqueur sérique le

plus fiable dont on dispose actuellement dans le cancer de la prostate. Il

présente un intérêt au moment du diagnostic mais aussi en suivi

thérapeutique dans la détection des récidives. Il faut cependant en

connaître les limites.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES PATHOLOGIES QUI AFFECTENT

LA GLANDE PROSTATIQUE ?

Toutes les maladies de la prostate sont susceptibles d'élever la

concentration sérique du PSA. Trois pathologies principales se partagent la

majorité de ces affections :

- La prostatite : elle peut survenir à tout âge. Elle est surtout gênante par

son caractère récidivant et le risque important de complications de type

orchite. Cliniquement, le diagnostic est évoqué devant une hyperthermie

avec frissons, des brûlures à la miction, des urines troubles. La

cytobactériologie des urines confirme la pyurie et la bactériurie.

- L'adénome ou hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) entraîne

chez plus d'un million de nos compatriotes des troubles urinaires souvent

modérés caractérisés par le syndrome prostatique (pollakiurie, dysurie). Il

n'a pas été retrouvé de facteurs favorisants pour cette pathologie.

- Le cancer : deuxième tumeur maligne en fréquence dans le monde, le

nombre absolu de cancers prostatiques augmente régulièrement, d'une

part du fait du vieillissement de la population, et d'autre part du fait du

développement de son dépistage (30 000 nouveaux cas par an en France).

Le cancer de la prostate, non traité, abrège d'environ 9 ans la durée de vie

de celui qui en est atteint. Une étude autopsique révèle que des foyers

cancéreux microscopiques sont retrouvés chez 20% des hommes à 50

ans, 30% à 60 ans et 70% après 80 ans. En fait, après 50 ans, seuls 8%

des hommes auront une manifestation clinique.

QUEL EST LE ROLE ET L’ORIGINE DU PSA ?

Le PSA est une protéase de la famille des kallikréines, secrétée par les

acini prostatiques. Il semble que, sous le contrôle des androgènes, il

participe à la liquéfaction du sperme en scindant des molécules de haut

poids moléculaire.

Une étude récente a mis en évidence que le PSA inhibe la prolifération des

cellules endothéliales et diminue leur capacité migratrice. Cet effet

inhibiteur sur la prolifération des vaisseaux sanguins fait l'objet de

recherches dans l'espoir de découvrir de nouvelles molécules anti-

cancéreuses capables d'assécher les tumeurs, faute d'artères nourricières.

Le PSA pourrait ainsi être utilisé comme médicament anti-tumoral et anti-

métastatique …

L'activité protéolytique du PSA au niveau sanguin est inhibée par des

inhibiteurs des protéases sériques : alpha-1-antichymotrypsine et alpha-2-

macroglobuline.

Il existe 3 formes circulantes de PSA : le PSA lié à l’alpha-1-

antichymotrypsine (PSA-ACT) , le PSA lié à l’alpha-2-macroglobuline

(PSA-MG) et le PSA libre (PSA-L).

L'alpha-2-macroglobuline est une énorme protéine qui englobe toute la

molécule de PSA et masque tous les sites épitopiques. Le PSA-MG est

donc immunologiquement inactif.

Le PSA total (PSA-T) correspond aux seules formes immunoréactives dans

le sérum, c’est à dire à la somme du PSA-ACT et du PSA-L. La

standardisation actuelle du dosage définie à Standford repose sur un

étalon comportant 90% de PSA-ACT et 10% de PSA-L.

CHOIX DU SEUIL ET VALEURS DE REFERENCE

Le seuil retenu chez le sujet sain varie selon les réactifs de dosage utilisés,

chaque fabricant mentionnant celui-ci avec son protocole opératoire. Le

choix de ce seuil est un choix de compromis entre sensibilité et spécificité.

Valeurs de référence au laboratoire (technique MEIA – AXSYM ABBOTT) :

AGE (ans) 40-49 50-59 60-69 70-79

PSA-T (ng/ml) < 2,5 < 3,5 < 4,5 < 5,5

L'augmentation des valeurs de référence de PSA avec l'âge est due à

l'augmentation du volume de la prostate à partir de 40 ans. Il existe une

relation directe entre âge et volume de la prostate.

L'utilisation de valeurs de référence de PSA en fonction de l'âge permet

d'améliorer la sensibilité chez les hommes jeunes et la spécificité chez les

hommes âgés.

Variations du PSA non liées directement à une pathologie prostatique :

L’effet du toucher rectal sur les concentrations sériques de PSA est

diversement apprécié. Il n’induirait une variation significative que lors des

touchers rectaux « très appuyés ». Par contre, les manipulations

instrumentales (cystoscopie, résection endoscopique et biopsie à l’aiguille)

provoquent une élévation transitoire du PSA. Il existe d'autres causes

d'élévation transitoire du PSA (effort physique intense, bicyclette, rapports

sexuels). L’heure du prélèvement n’a pas d’influence sur les concentrations

sériques de PSA.

Comparaison des résultats obtenus avec des réactifs différents :

Toutes les trousses de dosage classique du PSA dosent le PSA-ACT et le

PSA-L. Mais, certaines trousses peuvent privilégier l'une ou l'autre des 2

formes si elles ne sont pas équimolaires.

En cas de dosages sériques itératifs du PSA, il est recommandé d'effectuer

les dosages avec les mêmes trousses d'un même fabricant.

PSA ET PATHOLOGIES PROSTATIQUES

Outre son utilisation dans le suivi des patients traités, le PSA tient une

place importante dans le diagnostic du cancer de la prostate. En effet, le

diagnostic précoce du cancer de la prostate est rendu difficile par l'absence

de signes cliniques dans les tumeurs localisées. L'association du toucher

rectal avec un dosage de PSA permet une détection plus précoce de ces

formes de cancer.

Le PSA est un marqueur de l'épithélium sécrétoire normal ou tumoral et il

existe un chevauchement très important des valeurs de référence si l'on

s'intéresse aux deux pathologies prostatiques que sont l'hypertrophie

bénigne de prostate (HBP) et le cancer.

Hormis l'utilisation de valeurs de références liées à l'âge, d'autres

méthodes ont été proposées pour augmenter l'utilité clinique du PSA :

- la densité de PSA (PSA-D) : définie comme le rapport de la

concentration sérique de PSA en ng/ml sur le volume prostatique mesuré

par échographie. Ce rapport augmente la spécificité du PSA en tenant

compte de l'augmentation de volume souvent trouvée dans les HBP. La

limite à cette méthode est essentiellement la mesure de la taille de la

prostate qui se fait par échographie.

- la cinétique du PSA (PSA vélocité) : le tissu cancéreux a une

production de PSA 10 fois plus importante que le tissu hyperplasique à

volume de prostate égal. On recommande de se fonder sur une

augmentation maximale de 0,75 ng/ml et par an.

- le ratio PSA libre/PSA total : la majorité du PSA présent dans

le sérum est sous forme complexée (80 à 90%), une petite partie est sous

forme libre. Les patients porteurs de cancer ont un pourcentage de PSA

libre faible comparé à celui des porteurs d'HBP.

La zone de concentration de PSA habituellement admise comme zone

d'indication de PSA libre (encore appelée "zone réflexe") est de 4 à 10

ng/ml. Cette zone peut être élargie de 2 à 10 ng/ml afin d'augmenter la

sensibilité clinique vis à vis du cancer prostatique.

Si le rapport PSA-L/PSA-T est supérieur à 25%, ceci est en faveur d'une

HBP dans 95% des cas et permet d'éviter jusqu'à 30% de biopsies.

Inversement si ce rapport est inférieur à 10%, la probabilité pour que le

patient soit atteint d'un cancer de la prostate est de 60%.

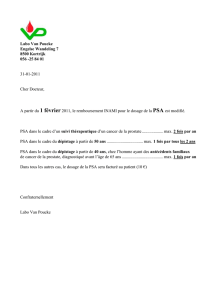

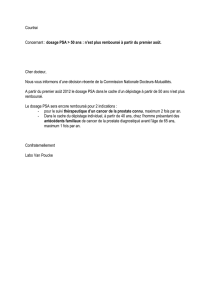

-PSA et dépistage de masse du cancer de la prostate

Contrairement au cancer du sein pour lequel le dépistage par

mammographie est clairement bénéfique, le dépistage de masse du cancer

de la prostate, rejeté actuellement, est un sujet de polémique.

Le diagnostic du cancer de la prostate, une des premières causes de

décès par cancer chez l’homme âgé, est fait dans 50 à 70% des cas à un

stade d’extension loco-régionale ou métastasique, c’est à dire un stade trop

avancé pour que l’on puisse entreprendre autre chose qu’un traitement

palliatif. On comprend donc l’intérêt d’un dépistage précoce permettant, lui,

un traitement curatif. Les avis sont partagés sur l’intérêt de la détermination

du PSA comme examen de routine dans le dépistage du cancer de la

prostate à cause de son manque de spécificité (fréquence des HBP à partir

de 50 ans).

Les avantages réels d’un tel dépistage sont difficiles à apprécier :

-le dépistage de masse coûte cher

-un excès de diagnostic et de traitement pourrait dépasser les bénéfices du

dépistage. Il amènerait à traiter des patients porteurs de cancers

microscopiques ou peu évolutifs, qui ne se seraient jamais manifestés.

D'autre part, la chirurgie et la radiothérapie utilisées dans le traitement de

ces cancers peuvent laisser les hommes impuissants et incapables de

contrôler leur vessie.

Par contre, le dépistage individuel est devenu une pratique médicale. Dans

ce cas, le dosage du PSA doit être associé au toucher rectal.

-PSA et diagnostic du cancer de la prostate

Au moment du diagnostic, le PSA est un indicateur potentiel de la présence

d’un cancer. Son utilisation doit être combinée avec le toucher rectal et

l’échographie transrectale qui fait partie du schéma diagnostique amenant

à la biopsie dont l’examen microscopique permet d’affirmer l’existence d’un

cancer de la prostate.

L’élévation du PSA est proportionnelle au volume tumoral et à l’existence

de foyers à distance (métastases ganglionnaires ou osseuses surtout). Par

contre, un taux normal n'exclut pas le diagnostic de tumeur limitée de la

prostate.

Le dosage du PSA présente en outre un intérêt dans la recherche d’une

néoplasie primitive devant une métastase, en particulier osseuse. Dans ce

cas, un taux de PSA élevé fera suspecter un cancer de la prostate.

- Intérêt pronostique du PSA dans le cancer de la prostate

On peut attribuer au dosage pré-opératoire du PSA un intérêt pronostique.

Aucune métastase n’est retrouvée généralement pour des taux inférieurs à

10 ng/ml et deux patients sur trois présentent des métastases

ganglionnaires pour des taux de PSA supérieurs à 50 ng/ml. Toutefois, la

détermination des concentrations sériques de PSA ne peut pas être

retenue comme seul critère de curabilité à l’échelle individuelle du cancer

de la prostate. Il faut toujours associer, dans le cas des cancers de stades

avancés, le dosage du PSA et des phosphatases acides prostatiques

(PAP). En effet, les PAP constituent un remarquable marqueur de la

probabilité de dissémination donc de métastases osseuses en évolution

mais ne permettent pas le diagnostic ni le suivi des pathologies bénignes

ou des cancers localisés de la prostate. Le dosage des LDH est également

intéressant dans les stades avancés.

- Suivi thérapeutique et dosage du PSA

Différentes formes de traitement peuvent être envisagées dans le cancer

de la prostate, en fonction du stade clinique : prostatectomie, traitement

hormonal palliatif ou radiothérapie.

La demi-vie du PSA est de 3 jours. Après prostatectomie radicale, lorsque

le cancer est localisé, on constate une chute rapide du PSA fonction de la

valeur initiale (environ 2 à 4 semaines), après radiothérapie la

décroissance est plus lente à se mettre en place (près de 1 an). Après

traitement hormonal, les profils de chute du PSA sont très variés car ils

dépendent de la masse tumorale et de l'hormono-sensibilité (sous

hormonothérapie, la baisse des concentrations est le reflet du statut

hormonal plus qu’une baisse du volume tumoral).

La persistance après traitement d'un taux de PSA élevé implique une

évolution clinique.

Une augmentation du taux de PSA sous-entend une évolution

pathologique, soit au niveau loco-régional, soit au niveau systémique. La

scintigraphie osseuse (qui est l'examen de référence pour faire le

diagnostic des métastases osseuses lors du bilan pré-thérapeutique) est

accessoire lors du suivi de la maladie, le dosage du PSA devenant

l'examen de référence.

Les patients qui après traitement loco-régional normalisent dans les 6 mois

un PSA initialement élevé ont en règle général un meilleur pronostic.

Remarque : La mise au point de dosages dits ultrasensibles permet de

définir un seuil de sensibilité analytique à 0,06 ng/ml. Un mois après

prostatectomie radicale, un taux supérieur indique la présence de tissu

résiduel ou la récurrence du cancer. Le dosage du PSA effectué

régulièrement permet de détecter toute récidive dès son origine et de

gagner plusieurs mois sur le diagnostic d’évolutivité, avant l’apparition des

signes cliniques. Cependant, l’impact thérapeutique et l’utilité réelle d’une

telle sensibilité restent à déterminer.

QU'APPORTE L'ANATOMOPATHOLOGIE ?

Le rôle de l'anatomopathologiste par l'examen des biopsies est d'une part

de porter le diagnostic définitif de cancer et d'éliminer une affection bénigne

(prostatite ou hyperplasie adénomateuse), d'autre part, d'évaluer le

pronostic évolutif de la tumeur. Ce pronostic histologique est basé sur

l'appréciation de la différenciation tumorale gradée par le score de

GLEASON (le score 7 étant un score charnière) et de l'extension tumorale,

exprimée par la classification internationale T.N.M. (Tumor Node

Metastasis). Ceci conduit, en intégrant les facteurs pronostiques, cliniques

et biologiques, à classer les patients en deux groupes :

- ceux ayant une maladie agressive mais encore limitée à la prostate,

justifiant d'un traitement radical curatif,

- et ceux ayant une maladie, à progression lente, ou trop extensive,

bénéficiant d'une surveillance ou d'un traitement palliatif.

CONCLUSION

Le PSA est l'un des marqueurs tumoraux dont l'utilité se vérifie dès le

dépistage individuel et contribue ensuite à accompagner les gestes du

clinicien dans la prise en charge du patient. Toute consultation d'un homme

de plus de 50 ans doit comporter un questionnaire sur la qualité des

mictions et toute anomalie décrite devrait faire pratiquer un toucher rectal.

En pratique, lorsque le patient consulte pour un mal de gorge, ceci est loin

d'être évident et un dosage du PSA est alors licite.

Olivier FLEURQUIN – Régine BOSC

prochain sujet :

Cryptosporidium et Blastocystis hominis : des protozoaires fécaux à ne pas

méconnaître

1

/

2

100%