La gestion et la prise en charge des troubles du

Centre de la mémoire, centre médical des monts de Flandre

59270 Bailleul.

Tra

v

ai

l

r

é

al is

é

d a

n

s le

c

a

d

r

e

d e

l

’é qu ip e

d

’a

c

c uei

l

2 96 1 du Mini s

t

è re d

e

l’Education Nationale de la Recherche et de la Technologie (MNERT).

Article reçu le 18.09.2002 - Accepté le 10.10.02.

ARTICLE ORIGINAL

La gestion et la prise en char

ge des tr

oubles

du comportement dans la maladie d’Alzheimer

Management of behavioral symptoms in Alzheimer’s disease

F

lorence

LEBERT

La Revue de Gériatrie, Tome 28, N°1

JANVIER 2003

37

L

es troubles du comportement sont au sujet âgé,

ce qu’est la fièvre au nourrisson, c’est-à-dire un

symptôme et non une m

a

ladie. La déme nce

dont la maladie d

’

Alzheime r est la cause la plus fré-

quente, est le premier facteur de risque de survenue de

tro uble s du compor te

m

ent du sujet âgé,

m

ais là

encore, facteur de risque n’est pas obligatoireme nt

synonyme d’étiologie. Traiter sérieusement un trouble

du co

m

portement né cessite obligatoirement d’en

connaître la cause, ce qui nécessite de s’en donner les

moyens. On considérera dans l’article le diagnostic de

mal

a

die d’Alzheimer co

m

me acquis

e

xcluant par là-

même les autres diagnostics de démence.

LA DÉMARCHE DE DÉBROUILLAGE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Après s’être assuré que le malade ou l’entourage ne

s

ont pas en situation de danger im

m

inent, les pre-

mières questions sont à adresser à l’entourage, si pos

-

sible proche, afin de connaître :

●La durée et la brutalité ou non de survenue des

troubles

●

L’existence ou non d’une aggravation de l’état cogni

-

tif, ce qui devra être ensuite évalué par un MMS avec

comparaison si possible avec un score précédent

●

La présence de symptômes plaidant pour une confu

-

sion (inversion nycthé

m

éral

e

, troubles de vigilance,

RÉSUMÉ

___________________________________

La ges

t

ion des

t

roub

l

es du comport

e

men

t

du suje

t

âgé ayan t une

m

aladie d ’Al

z

hei

m

er ne peu

t

être

adaptée que si elle es

t

précédée d’une analyse

s

émio

-

lo giq u e d e la situ a

t

io n.

N

o us p rop oso n

s

u ne

dé

m

arche dans le diagnos

t

ic e

t

dans la prise en char

-

ge de

s

situa

t

ion

s

de crises com

m

e des

s

ymp

t

ô

m

es

co

m

por

t

emen

t

aux

et psychologique

s

de la dé

m

ence.

M

o

t

s

-

c

l

é

s

:

Troubles du co

m

por

t

e

m

en

t

-

S

C

PD

-

Démence - Maladie d’Alzheimer.

SUMMAR

Y

_________________________________

Th e

m

anage

m

en t o f behavioral

s

ymp

t

o

m

s

in

A

lzhei

m

er’s pa

t

ients neces

s

i

t

a

t

es a se

m

iological analy

-

sis o

f

the crisis.

W

e propose guideline

s

for diagno

s

i

s

o

f

t

he behavioral crisis and

t

o

m

anage agi

t

ation, behavio

-

ral and

p

s

ychological sy

m

p

t

o

m

s in de

m

entia.

Revue de Gériatrie 2008;28:37-42

K

e

y

w

o

r

d

s

: Beh avioral sy

m

p

t

o m

s

-

BPSD -

Dementia - Alzheimer’s disease.

La gestion et la prise en charge des troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer

La Revue de Gériatrie, Tome 28, N°1

JANVIER 2003

38

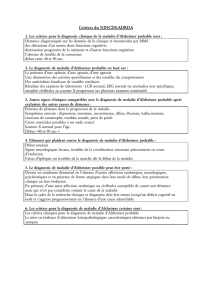

Figure 1 : Arbre décisionnel devant un trouble du comportement lors de maladie d’Alzheimer.

Figure 1 : Disruptive behaviours in Alzheimer’s disease : decision making diagram.

troubles de perception, modifications de l’état psycho

-

moteur, perplexité anxieuse, fluctuation).

Deva nt un état d

’

agita tion, une

s

o

m

nolence, une

insomnie, des hallucinations, ou une instabilité psycho

-

motrice

a

vec fugues, de survenue brutale avec déclin

cognitif et présence d’au moins quelques symptô

m

es

évocateurs de confusion, la maladie d’Alzheimer ne

devra pas être incriminée dans l’origine des troubles du

comportement mais il faudra rechercher une cause sur

-

ajoutée

(figure 1).

Il sera alors nécessaire d’interroger

l

e

s proches sur les antécédents du patient, les sy

m

p-

tô

m

es physiques récents, les traite

m

ents habituels et

récents, la prise d’alcool, d’examiner et de s’entretenir

avec le patient à la recherche d’une maladie physique

ou d’une douleur, de réaliser systé

m

atique

m

ent un

bilan biologique et radiologique simple

(tableau 1).

Ces

premiers examen et entretien doivent se faire dans un

lieu calme pour accueillir le patient et son entourage.

L’utilisation de sédatifs se fera seulement soit pour

pouvoir examiner le patient trop agité soit pour le pro

-

téger ou son entourage de comportements potentielle

-

ment dangereux. Le choix se fera vers un produit à

demi-vie courte. L’expérience de plusieurs équipes fait

reco

m

mander le méproba

m

ate en premièr

e

intention

(1, 2)

. Si cela n’est pas suffisant, des benzodiazépines à

demi-vie courte pourront être utilisées ponctuellement

ou de l

’

hydroxyzine

m

ais un risque

a

nticholinergique

lors de fortes doses est à craindre. Aucun neurol

e

p-

tique ne doit être utilisé dans l’urgence pour éviter

l’aggravation d’un état confusionnel, éviter

de

m

asquer

- Apparition récente des tr

oubles

du comportement

- Déclin cognitif brutal

- Signes de confusion

m

ala

d

ie

s

o

m

atiq

u

e

no

n

n

e

u

r

o l o g i q u e

maladie neur

ologique non dégénérative

(ex : A

VC, épilepsie..)

iatr

ogénie

douleur

Antécédents de maladie psychiatrique ? oui

non r

echute ?

- pr

ogr

essif,

- pas d’aggravation brutale de

l’état cognitif

Symptômes comportementaux et

psychologiques de démence

Désaf

fér

entation sensorielle

Envir

onnement défavorable

Démence (neuropsychologie-autonomie)

Imagerie

La gestion et la prise en charge des troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer

La Revue de Gériatrie, Tome 28, N°1

JANVIER 2003

39

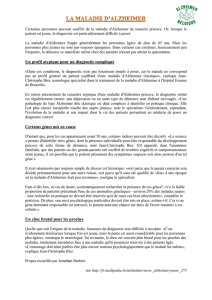

Tableau 1 : Bilan minimal à réaliser en l’absence de point

d’appel lors d’une aggravation récente des troubles du com

-

portement.

Table 1 : Recent worsening of disruptive behaviours : Minimum test

in the absence of significant elements.

une cause somatique et aussi car généralement cela

n’apporte que peu d’amélioration ce qui est biologique-

m

ent explicable par l’absence d’altération

m

ajeure du sys-

tè

m

e dopa

m

inergique dans l

a

confusion ( 3 ). Le traitement

le plus efficace est le traite

m

ent d

e

la cause justifiant une

m

ise en route rapide de la réalisation des bilans.

Si en revanche la survenue des troubles du comporte

-

ment est progressive, après avoir éliminé une rechute

d’une maladie psychiatrique ant

é

rieure à la maladie

d’Alzheimer, un environnement défavorable (caractéris

-

tiques du lieu de vie, maltraitance verbale ou physique)

et les conséquences d’une désafférentation sensorielle,

souvent il s’agira alors d’un symptôme comportemental

ou

psychologique de dé

m

ence

(

S

C

PD), c’est-à-dire

d’une

m

anifestation comporte

m

entale de la maladie

d’Alzheimer.

GESTION DES ÉT

A

TS DE CRISE LORS DE

LA MALADIE D’ALZHEIMER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La pre

m

ière question concern

e

le choix du lieu de la

gestion de la crise. Quatre paramètres nous paraissent

devoir être pris en compte prioritairement pour le choi

-

sir : la dangerosité des troubles, la connaissa nce ou

non de la c

a

use de la crise, la réponse aux psycho-

tropes, le degré d’épuisement des proches. Les unités

de soins Alzheimer sont les lieux qui doivent prendre

en charge ces patients lorsque la gestion n’est pas pos

-

sible à leur lieu de vie habi

t

uel. Une unité de soins

Alzhe im

e

r doit répondre aux critères de Volicer ( 4 ),

mais doit a ussi avoir assez d

’

expérience pour savoir

peser le pour et le contre de soins plus lourds utilisés

très ponctuellement (sonde gastrique, perfusions IV ou

centrales, contention suivant les recommandations de

l’ANAES…), savoir remettre chaque jour en cause les

choix et disposer d’un ratio soignants/malades suffisant

pour gérer les états d’agitation et leur traite

m

ent. La

correction de s états d’agitation passe aussi par des

actions de prévention de la dénutrition, de la déshydra

-

tation, de la p athologie thrombo-e

m

bo lique, des

escarres…

GESTION DES SCPD DANS LA MALADIE

D’ALZHEIMER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le terme de S

C

PD a été donné par l’

I

nternational

Psychogeriatric Association pour définir les symptômes

comportementaux dus aux lésions cérébrales causant la

démence. Les SCPD comprennent : délires et troubles

d

e

l'identification, hallucinations, agitation, instabilité

psycho

m

otrice, co

m

pulsions, désinhibition, apathie,

hyperémotivité et réactions

catastrophes, manifesta-

tions dépressives, anxiété, troubles du som

m

eil et du

rythme circadien, troubles des conduites alimentaires et

troubles des conduites sexuelles. Leur recherche peut

se faire par entretien semi-structuré com

m

e a vec

l’inventaire neuropsychiatrique disponible en français

(5)

ou par questionnaire à remettre à une pe rsonne de

l’entourage com

m

e avec le questionnaire de dyscon-

trôle comportemental

(6).

Traitements pharmacologiques

Les signes comporte

m

entaux sont accessibles aux psy-

chotropes du fait de leur origine neurobiologique.

Cependant les modifications neurobiologiques dans les

démences diffèrent

de celles des pathologies psychia-

triques

m

ême si elles génèrent des sy

m

ptô

m

es iden-

tiques. Cela explique la nécessité de règles

t

hérapeu-

tiques spécifiques lors de dé

m

ences. D

e

puis 1 997, il

existe une référenc

e

internationale consensuelle de

l’A

m

erican Psychiatric Association

(

APA

)

( 7 ) sur les trai-

tements des démences, y co

m

pris des manifestations

affectives et comporte

m

entales. Pour traiter les S

C

PD,

4 classes phar

m

acologiques sont utilisables au vu des

résultats de la littérature ( 8 ) : les inhibiteurs de la recap-

●

Numération formule

●

Ionogramme, urée, créatinine

●

Bilan hépatique

●

CRP - vs

●

Calcémie

●

CPK - Troponine (si possible)

●

Glycémie

●

TSH (si celle-ci n’a pas été dosée pendant

l’année écoulée)

●ECBU

●

Un abdomen sans préparation

●

Une radio de poumons

●ECG

La gestion et la prise en charge des troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer

La Revue de Gériatrie, Tome 28, N°1

JANVIER 2003

40

ture de la sérotonine (

I

RS

)

, les thy

m

orégulateurs, le

s

nouveaux antipsychotiques, e t l

e

s anticholinestéra-

siques. Le

t

ableau 2 résu

m

e leur utilisation. Le mépro-

bamate et les benzodiazépines à demi-vie courte sont

des

t

raitements d’appoint per

m

ettant

d’attendre l’effica-

cité des classes précitées. Les neuroleptiques classiques

n’ont plus aucune indic

a

tion aujourd’hui en raison du

mauvais rapport bénéfices

/

risques.

C

ertains sy

m

ptô

m

es

ne font pas l’objet de reco

m

mandations spécifiques

dans la maladie d’Alzheimer com

m

e les troubles du

som

m

eil. Les hypnotiques doivent être prescrits au

m

ini

m

um avec les recom

m

andations d’utilisation du

sujet âgé ( 9 ). Le risque de troubles du so

m

meil secon-

daires est encore plus i

m

portant lors de dé

m

ence, il faut

éli

m

iner l’inversion nycthé

m

érale de la confusion, un

s

yndro

m

e algique, un syndrome d

’

apnées du som

m

eil,

une dysuri

e

, un abus d’alcool ou un effet secondaire

d’un médicament com

m

e les anticholinestérasiques,

avant de choisir une imidazopyridine ou à défaut une

benzodiazépine à de

m

i-vie courte. Les essais pharmaco-

logiques de la mélatonine dans les troubles du som

m

eil

de la maladie d’Alzh

e

imer n

’

ont pas donné de résultats

suffisamment concluants.

S

u

ivi

s

o matiqu

e

:

s

urv

e

illa

n

ce

du

r

e

tenti

ss

e

-

ment physique des SCPD

- Poids : l’instabilité psychomotrice, les phobies alimen

-

taires peuvent favoriser une dénutrition à combattre

dans une maladie déjà source

d’amaigrissement. Les

IRS peuvent favoriser une anorexie, mais rarement en

être totalement responsables.

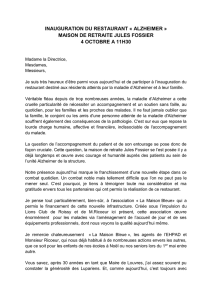

Tableau 2 : Indications des molécules dans le traitement des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence *.

Table 2 : Indications of the molecules for treatment of behavourial and psychological symptoms in patients with dementia.

Classes pharmacologiques

Indications

Posologies recommandées

Agents sérotoninergiques :

Antidépresseurs

- Fluoxétine

- Fluvoxamine

- Citalopram

- Sertraline

- Trazodone

Symptômes dépressifs, anxiété,

irritabilité,

+ Idées délirantes

Instabilité psychomotrice

20 -

40 mg/J

50 - 150 mg/J

10 -

30 mg/J

20 -

50 mg/J

70 - 300

mg/J

Thymorégulateurs :

- Carbamazépine

- Valproate de sodium

Agitation

Hostilité

100 mg/J, jusqu’à obtenir taux

sanguin de 8 à 12 ng/ml

125 mg/J, jusqu’à obtenir taux

sanguin de 50-60 ng/ml

Antipsychotiques atypiques :

- Rispéridone

- Olanzapine

Agressivité, idées délirantes

Agitation/agressivité + délire et

hallucinations

0.5 - 2 mg/J

5 mg/J

Inhibiteurs de la cholinestérase

Prévention de la survenue

d’hallucinations, d’apathie,

d’anxiété

Posologies efficaces sur les troubles

cognitifs

* Extrait de la littérature

La gestion et la prise en charge des troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer

La Revue de Gériatrie, Tome 28, N°1

JANVIER 2003

41

- Métabolisme : un grignotage sucré peut favoriser un

diabète, l’agitation une déshydratation.

- Plaies, traumatismes : l’instabilité psychomotrice peut

favoriser des traumatismes qui ne seront pas obligatoi

-

rement limités par la douleur. Une observation et une

protection sont à proposer.

- Infections : le manque d’hygiène par opposition à la

toilette est souvent source d’infections urinaire s et

gynécologiques et de problèmes dentaires.

- Equilibre, chutes : l’instabili

t

é psychomotrice pourra

aboutir après des heures de déambulation à un épuise

-

ment et à des chutes. Ces troubles de l’équilibre pour

-

ront être aggravés par les psychotropes sédatifs

- Réponses inadaptées à un SCPD : la survenue d’hal

-

lucinations auditives peut par exemple être à l’origine

d’utilisation de bouchons d’oreille ou de coton pouvant

être source de surdité et d’infection.

Aide psychologique

- L’anxiété, les manifestations dépressives et l’irritabilité

réactionnelle à la perte des

m

oyens nécessitent une

revalorisation de la personne à travers des entretiens et

aussi à travers des activités positives

m

ettant en é vi-

dence la persistance de capacités. Le bilan neuropsy-

chologique peut aussi être un support à la revalorisa-

tion.

- Les symptômes frontaux comme l’apathie, la désinhi

-

bition, la négligence physique peuvent être accessibles

à des actions cognitivo-comportementalistes comme les

techniques de renforcement.

Mesures médico-sociales

- Cert

a

in es p rises en charge sp écialisées com

m

e

l’orthophonie, l

’

ergoth

é

rapie, la kinésithérapie propo-

sées pour des déficits ponctuels de la maladie ont par

-

fois un retentisse

m

ent plus général en particulier sur

l’humeur, l’apathie et l’anxiété.

- L’accueil de jour peut aussi être une aide sur le même

type de SCPD.

- Le

s

gardes à do

m

icile et de nuit peuvent être pré-

cieuses lors du phénomène de coucher de soleil ou lors

de troubles du sommeil.

- Les aides soignantes ou infirmières sont parfois indis

-

pensables pour des toilettes difficiles, lorsqu’il existe

par exemple des troubles de perception rendant la vue

de

m

iroirs perturbant

e

ou lors d’hallucinations cénes-

thésiques.

- Une protection des biens (sauvegarde de justice, cura

-

telle, tutelle) peut être utile lors de désinhibition com

-

portementale par exe

m

p le à l’origine de dépenses

inconsidérées.

Limites du maintien dans le lieu de vie habituel

Comm

e

dans les situations de crise, il faudra recon-

naître les limites du maintien dans le lieu de vie sur : la

dangerosité des troubles, l’existence d

’

un doute sur

l’existence de facteurs surajou

t

és à la maladie favori-

sant les troubles, la faible réponse aux psychotropes, le

degré d’épuisement des proches. L’évalua tion de la

dangerosité doit prendre en compte le type de SCPD

et aussi le li

e

u et les conditions de survenue, par

exemple, des fugues la nuit chez un patient vivant seul

seront plus dangereuses que le jour chez un patient

accompagné toujours d’un proche. Le médecin aura à

décider l’orient

a

tion entre 3 lieux de soins, une unité

de vie Alzheimer dans un EHPAD, une unité de soins

Alzheime r en co urt o u long séjour . Le Co mité

Alzheimer et Maladies Apparentées (CAMA) a fait des

recommandations sur les indications des unités de vie

Alzheimer en matière de troubles du comportement

(10).

“L’admission en unité de vie Alzhei

m

er rép ond à

l

’

impossibilité du maintien à do

m

icile, à la non-tolé-

rance du patient dans une maison de retraite” classique

“

e

n raison de sy

m

ptô

m

es comportementaux secon-

daires à la maladie neurologique dont l’intensité ne jus

-

tifie pas un avis de spécialiste régulier ou une présence

de soignants constante”, en revanche l’aggravation

brutale des troubles du comportement est une contre-

indication à une admission en unité de vie Alzheimer.

Si des adaptations thérapeutiques et la présence d’un

ratio soignants

/

m

alades élevé paraissent nécessaires

une orientation en unité de soins sera à recommander.

Formation de l’équipe

La compéte nce d’une équipe dans la gestion des

troubles du comportement est fonction de ses capacités

à :

- Savoir observer et se renseigner sur l’état du patient

et des changements.

- Savoir s’adapte r aux troubles du comporte

m

ent et

non attendre l’inverse.

- Savoir protéger l

e

patient de sa dangerosité ou d

e

celle des autres patients.

- Savoir se protéger.

EDUCA

TION ET SOUTIEN DE L’ENTOURAGE

_ _

L’infor

m

ation sur la

m

aladie est la pre

m

ière étape

indispensable de la rencontre avec les proches d

’

un

malade. Elle doit comprendre une explication détaillée

sur les SCPD afin d’éviter les nombreuses fausses inter

-

prétations et la culpabilité qui en découle, comme les

6

6

1

/

6

100%