bPco - Antadir

Editorial

Sommaire

Congrès de l’ERS - Vienne 2009

Nouvelles perspectives

dans le traitement de

la BPCO

Dr Anne GUILLAUMOT – AGEVIE Lorraine, Nancy

En dépit de moyens thérapeutiques

bien codifiés, la BPCO reste une

maladie sous-traitée de mauvais

pronostic. Les objectifs de la recherche

pharmacologique sont l’amélioration

de l’efficacité des traitements existants

(bronchodilatateurs, corticoïdes),

et le développement de stratégies

thérapeutiques adaptées au

concept systémique de la BPCO

(Fabbri LM. Lancet 2007,370 ; 797-799).

OPTIMISER LA BRONCHODILATATION :

La famille des bronchodilatateurs constitue un arsenal

thérapeutique vaste, dont l’efficacité n’est plus

à démontrer. La recherche se focalise sur le

développement de molécules de plus longue durée

d’action, pour améliorer l’observance, principal facteur

limitant l’impact clinique des traitements de fond.

Plusieurs molécules ont été évaluées en prise unique

quotidienne : (1) : dans la famille des « ultra-LABA »

(Long-Acting Bêta-Agonists), l’indacatérol paraît

supérieur au placebo et au formotérol, mais pas au

tiotropium, en terme de gain sur le VEMS. Comparé

au tiotropium, il semble améliorer la dyspnée

et la qualité de vie, et réduire les exacerbations.

Le congrès 2009 de

l’European Respiratory Society

a été comme chaque année le

temps fort de la pneumologie

Européenne. Il s’est tenu à

Vienne à la mi-septembre

où 18 000 congressistes

étaient présents.

L’ANTADIR a souhaité

communiquer sur ce congrès

par l’entremise d’un groupe

de pneumologues encadré

par le Dr Dan VEALE

Coordonnateur médical

de notre Fédération. Vous

trouverez dans ce numéro

plusieurs articles relatifs

aux progrès réalisés dans

le domaine de la prise

en charge des maladies

respiratoires chroniques.

Que ce groupe soit remercié

de son activité au cours

de ce congrès important

pour notre collectivité.

n°19 - février 2010

1 - BPCO

1.1 - Nouvelles perspectives

dans le traitement

1 - BPCO .............................................................p.1

1.1 - Nouvelles perspectives

dans le traitement ...................................p.1

1.2 - Les comorbidités ....................................p.3

1.3 - La réhabilitation respiratoire ...............p.4

1.4 - Réduction du volume pulmonaire ....p.5

2 - L’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE ..........p.7

2.1 - Patient IR et transport aérien ..............p.7

2.2 - La fin de vie du patient IR ...................p.9

2.3 - La kinésithérapie

du patient sous VNI ..............................p.10

3 - ASTHME ET PEDIATRIE ..........................p.11

3.1 - Traitement phénotypique ...................p.11

3.2 - Explorations fonctionnelles ................p.13

4 - AUTRES ENTITES PATHOLOGIQUES . .p.14

4.1 - SAS complexe ........................................p.14

4.2 - HTAP ........................................................p.15

4.3 - DDB ..........................................................p.17

5 - ACTUALITES MEDICALES

ET SCIENTIFIQUES ...................................p.19

5.1 - Ubiopred et Proactive .........................p.19

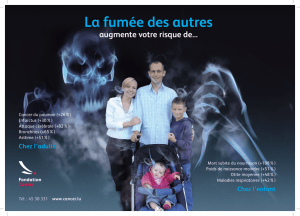

5.2 - Contrôle du tabac en Europe ...........p.20

5.3 - La grippe ................................................ p.21

Pr Jean-François Muir

Président ANTADIR, Paris

2Inspirer n°19 - février 2010

toutes. En pneumologie, elle est efficace

dans l’asthme allergique, mais inefficace

dans la BPCO, la mucoviscidose, certaines

pneumopathies interstitielles diffuses

et le SDRA, certains asthmes sévères.

La connaissance des mécanismes

cellulaires de la « corticorésistance »,

spécifique de certaines pathologies

inflammatoires, ouvre des voies de

recherches alternatives au développement

de nouveaux anti-inflammatoires.

Dans la BPCO, le stress oxydatif déclenché

par l’exposition à la fumée de tabac

diminue l’expression cellulaire de HDAC2,

une enzyme nécessaire à l’action

intracellulaire des corticoïdes. L’inactivation

de HDAC2 résulte d’une nitration, cible

possible d’agents pharmacologiques.

La théophylline à faible dose restaure l’effet

anti-inflammatoire des corticoïdes chez

la souris exposée à la fumée de cigarettes,

mais aussi chez le patient BPCO, sans

doute via un médiateur intermédiaire entre

les ERO et HDAC2. Des essais cliniques

contrôlés sont nécessaires pour confirmer

l’effet de la théophylline à faibles doses

sur l’efficacité des corticoïdes en pratique

clinique à long terme.

TRAITER LA MALADIE

GENERALE :

La BPCO est associée à de nombreuses

comorbidités cardio-vasculaires,

métaboliques, musculaires, ostéo-

articulaires…. avec lesquelles elle partage

un mécanisme physiopathologique

commun : la réaction inflammatoire,

secondaire au tabagisme. Elle s’intègre

dans une maladie générale, « syndrome

inflammatoire systémique chronique »,

qui nécessite une approche thérapeutique

globale. La réhabilitation respiratoire

répond partiellement à cette exigence,

en proposant à travers ses composantes

pluridisciplinaires, une prise en charge

globale, du facteur causal au

retentissement général de la maladie.

Reste à y intégrer les traitements

médicamenteux, jusqu’à présent

recommandés selon des règles définies

parallèlement par discipline et par organe.

Une révision transversale des

recommandations permettrait d’optimiser

la place et les modalités des médicaments

communs à plusieurs comorbidités,

au premier rang desquels les anti-

inflammatoires.

Le carmotérol est plus efficace que le

salmétérol quelle que soit la dose utilisée,

avec une bonne tolérance. D’autres

molécules sont en cours d’évaluation, avec

des résultats préliminaires encourageants

(GSK 642444, B11744, PF00610355). (2) :

des nouveaux anticholinergiques, le

glycopyronium, l’aclidinium, s’avèrent

plus efficaces que le tiotropium, pour les

mêmes effets indésirables de classe. (3) :

Des molécules « bipotentes », agissant

par les modes d’action bêta-agoniste et

anticholinergique, sont en développement.

Plusieurs travaux testent les associations

de plusieurs molécules de modes d’action

différents : ultra-LABA/corticoïdes inhalés,

formotérol/mometasone, formoterol/

ciclasonide, indacatérol/mometasone,

carmoté-rol/mométasone, voire ultra-

LABA/anticholinergique de longue durée

d’action +/- corticoïdes inhalés, ou

associés à un anti-inflammatoire non

corticoïde …A suivre.

DEVELOPPER DE NOUVEAUX

ANTI-INFLAMMATOIRES :

La réaction inflammatoire bronchique au

cœur de la pathogénèse de la BPCO,

implique plusieurs populations cellulaires

productrices de nombreuses enzymes,

cytokines (CK), espèces réactives de

l’oxygène (ERO)…autant de cibles

thérapeutiques potentielles.

Plusieurs molécules candidates (anti-IL8,

anti-TNF, anti-NF-B, N-acétyl et

carbocystéine), ont été testées, avec des

résultats décevants, expliqués par leur cible

trop limitée par rapport à la multitude de

médiateurs pro-inflammatoires impliqués.

A la différence de celles-ci, les inhibiteurs

des phospho-diestérases (PDI3/4I)

agissent sur plusieurs populations

cellulaires pour bloquer le processus

inflammatoire à plusieurs niveaux

simultanément, avec des effets cliniques

démontrés : augmentation du VEMS,

diminution des exacerbations. Des

molécules plus conventionnelles comme

la théophylline à faible posologie,

et certains macrolides, font l’objet d’un

regain d’intérêt pour leurs propriétés

anti-inflammatoires connues. Leur intérêt

et leur place parmi les molécules en voie

de développement doivent être précisés.

VAINCRE LA

CORTICORESISTANCE :

La corticothérapie est le traitement

de référence de nombreuses maladies

inflammatoires chroniques, mais pas pour

3

Inspirer n°19 - février 2010

Américain, afin d’évaluer le poids de la

comorbidité sur la mortalité lors d’études

longitudinales de cohortes [Charlson ME

et al. A new method of classifying

prognostic comorbidity in longitudinal

studies : Development and validation. J

Chron Dis 1987;40(5):373-383]. Il est

considéré comme un index simple, rapide

(5 min) et valide, bénéficiant d’une bonne

fiabilité interjuges et d’une bonne

reproductibilité au test-retest.

Cet index prend en compte l’âge et

19 comorbidités. Il se calcule en attribuant

des points en fonction de la gravité des

diagnostics secondaires : plus la

comorbidité est lourde, plus grand est

le risque de décès, plus élevé est l’indice.

Cet index étant pondéré par l’âge,

il convient d’ajouter au score total 1 point

par décennie quand l’âge est ≥ 50 ans.

Dans leur article princeps, les auteurs

ont utilisé l’index sur une cohorte de

559 patients et montré que les taux de

mortalité à 1 an étaient de 12 % pour un

score de 0, de 26 % pour un score de

1-2/, de 52 % pour un score 3-4 et de 85

% pour un score ≥ 5.

Pourquoi évaluer les

comorbidités dans la BPCO ?

Différentes études présentées lors de

ce congrès ont clairement montré que

les comorbidités aggravent l’évolution

naturelle de la BPCO, multiplient les

risques d’hospitalisation et de mortalité,

augmentent les coûts de santé et altèrent

profondément la qualité de vie des

patients. Une étude (E 503) a évalué

la qualité de vie (Saint George Respiratory

Questionnaire et Clinical COPD

Questionnaire) et les comorbidités (Index

Le spectre des comorbidités

dans la BPCO :

Il s’étend de l’anémie au cancer

du poumon en passant par l’ensemble

des pathologies cardiovasculaires,

l’ostéoporose, le diabète, le syndrome

métabolique, l’amyotrophie périphérique,

la sédentarité, l’hypertension pulmonaire,

les reflux gastro-oesophagiens,

la dépression, l’anxiété et les troubles

du sommeil. Encore aujourd’hui,

la prévalence de chacune est difficile

à chiffrer en raison de l’hétérogénéité

des études et des populations. A titre

d’exemple, l’une des communications

(E. 446) s’est intéressée à la prévalence

de ces comorbidités, en s’appuyant sur

une base de données constituée par le

Collège Italien des praticiens, représentants

341 329 sujets de plus de 45 ans soit

1,5 % de la population suivie par des

généralistes. Dans cette cohorte,

la prévalence de la BPCO était de 4,4%,

augmentant de façon significative avec

l’âge. Les résultats de cette étude

rétrospective montrent qu’en comparaison

à la population générale (non-BPCO),

les patients BPCO ont un risque

significativement plus important

de développer des pathologies

cardiovasculaires telles que les maladies

cardiaques ischémiques (6,9 % versus

13,6 %), les arythmies cardiaques (6,6 %

versus 15,9 %), l’insuffisance cardiaque

(2% versus 7,9 %) et les autres formes de

pathologies cardiaques (10,7 % versus

23 %). Ils présentent aussi un risque

significativement plus élevé de dépression

(29,1 % versus 41,6), de diabète (10,5 %

versus 18,7 %), d’ostéoporose (10,8 versus

14,8) et de cancer du poumon (0,4 %

versus 1,9 %). D’autres études, basées

elles aussi sur de larges cohortes de

patients, ont rapporté des chiffres différents

avec notamment une prévalence du

cancer du poumon estimée entre 9 et

20 %, celle de la dépression estimée entre

20 et 80 %, celle de l’anémie entre 15

et 30 %, celle du syndrome métabolique

à 38 %, celle de l’ostéoporose entre 9 et

75 %, celle des insuffisances cardiaques

entre 20 et 30 %....

Quel que soit le chiffre rapporté,

ce congrès n’a laissé planer aucun doute

sur le fait que la BPCO était un véritable

facteur de comorbidités ! Récemment,

Bartholome Celli a coécrit une revue

générale de la littérature qui apporte

de véritables éléments de réponse

sur la prévalence et les mécanismes

physiopathologiques de ces comorbidités

et ouvre certaines perspectives

thérapeutiques dans ce domaine (Barnes

et Celli, Systemic manifestations and

comorbidities of COPD, Eur Respir J, 200 ;

33 : 1165-1185).

Comment évaluer les

comorbidités dans la BPCO ?

L’analyse de la sévérité de la maladie

initiale et des comorbidités associées

est indispensable pour réaliser des études

de survie ou comparer des méthodes

de traitement chez des populations très

hétérogènes. La seule présence ou

absence d’une comorbidité ne permet

pas une stratification correcte du risque.

Bien que différents outils d’évaluation

soient disponibles, l’index de Charlson

est actuellement le plus utilisé en pratique

clinique et en recherche. Il a été créé en

1987 par M. Charlson, épidémiologiste

Les comorbidités dans la BPCO

1.2 - Les comorbidités

Aujourd’hui, la communauté scientifique s’accorde sur le paradigme selon lequel la BPCO ne peut

plus être considérée comme une maladie seulement pulmonaire. Lors de ce congrès, l’accent a été mis

sur l’importance des comorbidités associées à cette pathologie. Quel est le spectre et la prévalence

des comorbidités dans la BPCO ? Comment les évaluer ? Quel est leur impact sur l’évolution naturelle

de la maladie ? Ce sont autant de questions auxquelles les experts ont tenté de répondre au travers

de nombreux symposia, posters ou communications.

Annabelle COUILLARD – ANTADIR, Paris

4Inspirer n°19 - février 2010

bidité ! L’avenir nous dira peut-être que

les comorbidités doivent être intégrées

dans l’évaluation de la sévérité de la

BPCO… pourquoi pas dans le BODE

index ! Enfin, il a aussi été souligné que le

recours aux soins (consultations externes,

hospitalisations et prescriptions) est aussi

beaucoup plus fréquent pour les patients

ayant une ou plusieurs comorbidités.

On estime qu’environ 50 % des coûts

en rapport avec la BPCO sont dus aux

comorbidités.

Les comorbidités sont un nouvel enjeu

médical et thérapeutique dans la BPCO.

Elles constituent un élément

incontournable par leur fréquence élevée

et leur impact considérable sur la qualité

de vie et le pronostic vital des patients.

Une prise en charge thérapeutique

intégrant les différentes pathologies

présentes chez un même patient pourrait

améliorer l’histoire naturelle de la BPCO.

En pratique, la présence d’une BPCO

doit faire évoquer, chercher et traiter

les comorbidités… et réciproquement !

de Charlson et Chronic Disease Score)

chez 158 patients BPCO, séparés en 2

groupes selon leur âge (> ou < à 65 ans).

Comparativement au groupe plus jeune,

les patients de plus de 65 ans ont un score

significativement plus important de

comorbidités (Charlson index: 2 ±1,3

versus 2,8 ±1,3; p<0,001) ; de même

qu’une altération significativement plus

importante de la qualité de vie (SGRQ :

59,4±11,6 versus 68,6 ±12,8 ; p<0,001).

Dans cette étude, il existe une relation

étroite entre le nombre de comorbidités

et l’altération de la qualité de vie (r=0,27 ;

p<0,01) chez les patients de plus de 65

ans, qui n’existe pas chez les plus jeunes.

Deux études (E 3292 et P3441) ont

clairement montré que les patients BPCO

qui ont le nombre de comorbidités le plus

élevé sont ceux qui ont les scores de BODE

index les plus élevés, donc le niveau

de sévérité de la maladie « générale ou

systémique » le plus important. Dans une

très belle étude publiée dans l’European

Respiratory Journal en 2008, Mannino D

et al. ont analysé sur 20 296 sujets de plus

de 45 ans la relation entre la sévérité

de l’obstruction bronchique, la présence

de comorbidités (diabète, pathologies

cardiaques ou hypertension), les

hospitalisations et la mortalité à 5 ans. Les

résultats montrent qu’indépendamment

de l’âge, du sexe, du tabagisme, de l’indice

de masse corporelle ou du niveau social,

la présence d’une obstruction bronchique

de stade 3 ou 4 augmente de façon

significative les risques d’avoir du diabète

(odds ratio (OR) : 1,5 ; 95 % intervalle de

confiance (IC) : 1,1-1,9), des pathologies

cardiovasculaires (OR : 2,4; 95 % IC :

1,9- 3) ou de l’hypertension (OR : 1,6 ;

95 % IC : 1,3- 1,9). Dans cette population

BPCO sévère et très sévère, la présence de

l’une ou plusieurs de ces 3 comorbidités

(essentiellement le diabète et/ou les

pathologies cardiaques) multiplie les

risques d’hospitalisation et de décès à

5 ans. Par exemple, un patient BPCO de

stade 3 ou 4 présentant 3 comorbidités a

un risque de décès à 5 ans qui est 20 fois

plus important que celui d’un sujet sans

obstruction bronchique et sans comor-

à partir de questionnaires. L’impact de

8 semaines de réhabilitation respiratoire

sur le niveau d’AE de 15 patients BPCO,

a été comparé à celui observé chez

14 sujets contrôles. Les scores d’AE

s’améliorent de 20 % dans le groupe

réentraîné, en corrélation avec les

bénéfices observés sur la dyspnée,

les indicateurs de qualité de vie

et la distance au test de marche.

Impact psychologique

dans la BPCO :

Dans l’un des posters de cette session,

l’impact de la RR sur différents scores

de dépression et d’anxiété a été comparé

entre deux groupes de patients

différenciés par la sévérité de la BPCO

(stades GOLD I-II vs III-IV). Les scores

s’améliorent dans des proportions

comparables dans les 2 groupes,

confirmant que l’impact psychologique

de la réhabilitation est indépendant

de la sévérité de la maladie à l’état de

base. L’auto-efficacité (AE) est la croyance

d’un sujet dans sa capacité à accomplir

une tâche ou atteindre un but. Le niveau

d’auto-efficacité influence le

comportement du sujet, en particulier

en situation de difficulté ou de stress.

Il peut se mesurer par des scores établis

Elargir le champs d’application

et les bénéfices de la réhabilitation

respiratoire (session posters 65)

1.3 - La réhabilitation respiratoire

La réhabilitation respiratoire (RR) a démontré son intérêt clinique et fonctionnel dans la BPCO.

D’autres bénéfices, en particulier psychologiques, plus difficiles à mesurer, sont évalués. Au-delà

de la BPCO, les équipes explorent d’autres indications et recherchent comment maintenir les acquis.

Dr. Anne GUILLAUMOT – AGEVIE Lorraine, Nancy

5

Inspirer n°19 - février 2010

Elargir le champ d’application :

Dans la BPCO, la RR est bénéfique quel

que soit le stade de sévérité de la maladie.

Les travaux ont montré que le

réentraînement à l’effort, préféren-

tiellement proposé aux patients alléguant

une dyspnée d’effort responsable d’un

handicap et d’une réduction des activités

physiques quotidiennes (stade mMRC 3 et

plus), a le même impact chez les patients

moins sévères (dyspnée d’effort stade

mMRC2), sur la dyspnée, la capacité à

l’effort, l’anxiété et la dépression. Des

bénéfices comparables sont aussi observés

chez des patients plus sévères, insuffisants

respiratoires, (dyspnée, BODE, MRC,

qualité de vie), avec hypertension

pulmonaire (TM6, dyspnée).

Cette session a aussi montré que la RR

peut aussi être appliquée à d’autres

maladies respiratoires chroniques. Chez

18 patients atteints de bronchectasies,

freins les complications de la maladie

(exacerbations), les comorbidités, la peur,

le manque de soutien et l’environnement.

Les facteurs de motivation ont été étudiés

aussi par des « focus groups » de patients

pour définir le patient motivé modèle :

une personne indépendante, positive,

ayant une bonne estime de soi et un

sentiment fort d’auto-efficacité. Des

facteurs extérieurs comme le soutien

des professionnels de santé, les conditions

météorologiques, la confiance dans

la réhabilitation, renforcent la motivation.

Enfin, le maintien de séances régulières

de réentraînement supervisé pendant

l’année qui suit un stage initial de

8 semaines consolide les bénéfices sur

la dyspnée, les scores de qualité de vie

et d’anxiété-dépression, pour 67 patients

vs un groupe contrôle de 53 patients

non revus après la période initiale.

la RR améliore les paramètres fonctionnels,

mais n’a pas démontré d’impact significatif

sur les exacerbations et l’hématose. Seize

patients atteints de sarcoïdose bénéficient

également d’un programme de RR de

8 semaines, avec une amélioration

significative de la distance au test de

marche de 6 minutes, de la force

musculaire des muscles respiratoires

et périphériques, de la dyspnée, de la

fatigue musculaire et de la qualité de vie.

Maintenir les acquis :

6 patients ayant bénéficié de RR réunis en

« focus group » rendent une image positive

de cette expérience, malgré la fatigue

souvent alléguée. Les éléments cités par

les patients comme « facilitateurs » sont les

encouragements, la compagnie, le soutien

professionnel, la formulation d’objectifs,

la diversité des activités physiques.

En revanche, ils identifient comme

Trois techniques

sont en cours d’étude.

Valves endobronchiques.

Elles sont introduites dans les voies

aériennes proximales à travers un

fibroscope ou un bronchoscope grâce

Le premier est composé de matériaux

biocompatibles et de plus en plus

« simples » à mettre en place et à déplacer.

Il possède une armature extérieure

métallique, une partie centrale qui contient

un système anti-reflux (système ZEPHIR).

Il est celui qui a été le plus étudié

à un cathéter ou un fil guide. Elles ont pour

but de bloquer le passage de l’air lors de

l’inspiration tout en permettant sa sortie

lors de l’expiration. Il se produit alors une

atélectasie et ainsi une réduction du

volume pulmonaire emphysémateux.

Deux systèmes sont en cours d’étude.

Réduction du volume pulmonaire

par voie endoscopique

1.4 - Réduction du volume pulmonaire

Dr. Thomas EGENOD – ALAIR & AVD, Limoges

L’enthousiasme pour ces techniques provient des réalités rencontrées face aux techniques chirurgicales

puisque celles-ci sont liées à une comorbidité importante dans 59 % des cas soit par détresse

respiratoire aiguë (22 %), pneumopathie (18 %), arythmies cardiaques (24 %) ou ischémie myocardique

(1 %). Les premières cohortes étudiant cette méthode thérapeutique datent de 1994. Réduire la taille

des lésions emphysémateuses produit de l’espace dans la cavité thoracique afin que le poumon restant

le remplace lors de l’inspiration. Ce principe évoqué pour la première fois dans les années 50 explique

l’intérêt de cette chirurgie afin d’augmenter la fonction respiratoire (VEMS, aptitude à l’exercice) et

donc la qualité de vie de nos patients même si cela n’agit pas sur leur survie. Les techniques

endoscopiques semblent liées à une moindre mortalité puisqu’elle est restée inférieure

à 10 % dans de nombreuses études. Son développement pourrait également présenter des effets

bénéfiques potentiels comme autoriser ce traitement à des patients présentant des contre-indications

opératoires, éviter les complications péridiaphragmatiques source de restriction des mouvements

du diaphragme.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%