Agalsidases (alfa, bêta)

D o s s i e r

D o s s i e r

d u C N H I M

Revue d’évaluation sur le médicament

Évaluation

thérapeutique

Le Point sur

Le Point sur

Centre National Hospitalier d’Information sur le Médicament

ISSN 0223.5242

Publication bimestrielle

Février 2003, XXIV, 1

2003, XXIV, 1

Agalsidases (alfa, bêta)

dans le traitement

de la maladie de Fabry

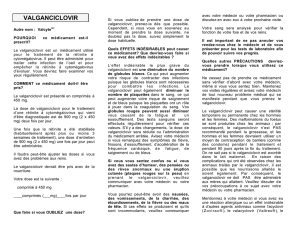

Valganciclovir

dans le traitement de la

rétinite à cytomégalovirus :

intérêt par rapport au gan-

ciclovir

Traitements

par la fludrocortisone

doc01 N°1-2003 -01 19/02/03 9:58 Page 1

Dossier du

Dossier du

CNHIM

CNHIM

2003 Tome XXIIV, 1

Directeur de la Publication : J.F. Latour

Rédaction

Rédacteur en chef : M.C. Husson

Secrétaire de rédaction : C. Fréville

Comité de rédaction : D. Dardelle

(Suresnes), J.E. Fontan (Paris), I. Jolivet,

(Paris), V. Lecante (Paris), S. Limat

(Besançon), B. Sarrut (Paris).

Comité de lecture : C. Advenier (Versailles), P.

Assayag (Paris), A. Baumelou (Paris), P. Beaufils

(Paris), C. Buffet (Bicêtre), D. Brossard (Saint-

Germain en Laye), D. Cabrol (Paris), A. Certain

(Paris), A. Escousse (Dijon), J.M. Extra (Paris), P.

Faure (Paris), M. Feuilhade de Chauvin (Paris), P.

Gayral (Paris), C. Guérin (Paris), P.M. Girard (Paris),

J.C. Koffel (Strasbourg), P. Maire (Lyon), C.

Montagnier (Paris), M. Ollagnier (St Etienne), B.

Quinet (Paris), X. Sauvageon (Paris), E. Singlas

(Paris), G. Vedel (Paris), J.M. Vetel (Le Mans), T. Vial

(Lyon).

Rythme de parution: 6 numéros par an

N° ISSN 0223.5242.

N° de commission paritaire : 71987

IMPRESSION : b.combrun

14, rue Christine de Pisan 75017 Paris France

Sommair

Sommaire

e

Échos du CNHIM Marie-Caroline Husson

Agalsidases (alfa, bêta)

dans le traitement de la maladie de Fabry

Éditorial Nicole Baumann

1. Introduction

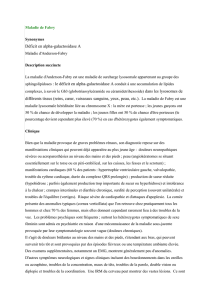

2. La maladie de Fabry

2.1. Physiopathologie

2.2. Symptomatologie

2.3. Épidémiologie

2.4. Diagnostic

2.5. Traitement symptomatique

3. Agalsidases alfa et bêta

3.1. Présentation

3.2. Production

3.3. Toxicologie

3.4. Pharmacologie

3.5. Essais cliniques

3.6. Effets indésirables

3.7. Renseignements thérapeutiques

4. Conclusion

5. Annexes

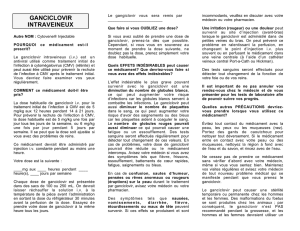

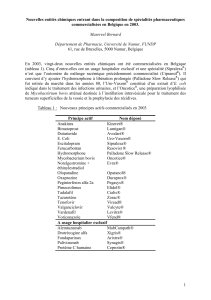

Valganciclovir

dans le traitement de la rétinite à cytoméga-

lovirus : intérêt par rapport au ganciclovir

1. Introduction

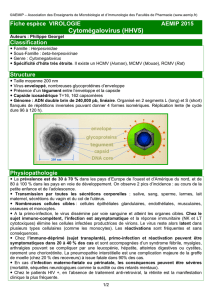

2. Physiopathologie

3. Médicaments anti-CMV

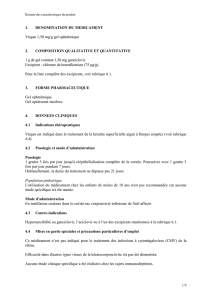

4. Valganciclovir

5. Conclusion

Traitements par la

fludrocortisone

1. Introduction

2. Physiologie du cortex surrénalien

3. Fludrocortisone

BULLETIN D’ABONNEMENT

4

5

10

22

24

27

27

27

28

36

42

42

42

Dossier du CNHIM

participe à l’ISDB,

réseau international

de revues indépen-

dantes de formation

thérapeutique.

Le CNHIM a la propriété des textes publiés dans

ce numéro et se réserve tous les droits de repro-

duction (même partielle), d’adaptation, de tra-

duction, pour tous les pays et par quelque procé-

dé que ce soit (loi du 11 mars 1957, art. 40 et 41

du Code Pénal art. 425).Les articles de Dossier du

CNHIM sont indexés dans BIBLIOGRAPHIF ®.

CENTRE NATIONAL HOSPITALIER

D'INFORMATION SUR LE MÉDICAMENT

(CNHIM)

Hôpital de Bicêtre - 78, rue du Général Leclerc

94272 Le Kremlin Bicêtre cedex - B.P. 11

Tél : 01 56 20 25 50 - Fax : 01 46 72 94 56

Mél : [email protected]

Président : J.F. Latour

Président fondateur : A. Mangeot †

Directrice : M.C. Husson

Promotion-Communication : N. Guillon

Secrétariat-Abonnement : N. Filomin

Conseil d'Administration : Ph. Arnaud

(Rouen), F. Ballereau (Nantes), J.E. Bazin (Clermond

Ferrand), M. Bourin (Nantes), E. Boury (Lomme), B.

Certain (Paris), F Chast (Paris), A Coulomb (Paris), B.

Dieu (Rouen), E. Dufay (Lunéville), R. Farinotti (Paris),

B Fervers (Lyon), JE Fontan (Bondy), C Guerin (Paris),

A Graftieaux (Châlons en Champagne), J. Grassin

(tours), JF Latour (Lyon), G. Le Pallec (Paris), Ph.

Lechat (Paris), M. Leduff (rennes), H. Lepage (Paris),

K. Lhopiteau (Paris), AM Liebbe (Compiègne), J.

Maldonado (Marseille), Ch Marty (Paris), J.L.

Prugnaud (Paris), P. Queneau (St Etienne), M Ricatte

(Paris), S. Robert Piessard (Nantes), P. Sado

(Rennes), Th. Vial (Lyon), M.C. Woronoff-Lemsi

(Besançon).

É

v

a

l

u

a

t

i

o

n

t

h

é

r

a

p

e

u

t

i

q

u

e

L

e

P

o

i

n

t

s

u

r

L

e

P

o

i

n

t

s

u

r

Tous les articles publiés dans Dossier sont le fruit

d'un travail collectif, sur le fond et sur la forme,

entre les rédacteurs-signataires, le comité de

rédaction, et la rédaction du CNHIM d'une part, le

comité de lecture et certains experts, spécialistes

du sujet traité, d'autre part. Sur chaque sujet,

Dossier du CNHIM ne publie donc pas les opi-

nions de tel ou tel, mais réalise une analyse

scientifique critique, la plus objective possible.

Malgré tout le soin apporté à l’élaboration de

Dossier du CNHIM, une erreur peut se glisser

dans les informations diffusées. Les lecteurs doi-

vent donc conserver la plus grande vigilance

dans l’exploitation des données à leur disposition.

Le CNHIM est une association indépendante à

but non lucratif (loi 1901) dont la vocation est

de dispenser une information rigoureuse et

scientifique sur le médicament.

doc02 N°1-2003-02 19/02/03 9:57 Page 1

Procédures, procédures...

Ce premier numéro 2003 traite de sujets peu “courants” : la fludrocortisone, médicament sans AMM

ayant le statut de “préparation”, utilisée comme traitement substitutif d’insuffisances surrénaliennes

chroniques ; la maladie de Fabry - maladie rare - et son traitement par deux médicaments orphelins

commercialisés actuellement, les agalsidases alfa et bêta ; et enfin, le valganciclovir, antiviral efficace

par voie orale qui vient d’obtenir son AMM dans le traitement de la rétinite à cytomégalovirus chez le

sidéen. Trois sujets donc peu “courants” dans le paysage thérapeutique actuel, rarement voire jamais

traités dans la presse professionnelle (pour les deux premiers au moins), car concernant peu de patients

et donnant donc lieu à peu de prescriptions.

Dans le numéro suivant (numéro 2 - 2003) nous traiterons, à l’inverse, d’une classe thérapeutique inté-

ressant beaucoup de patients, il s’agit des coxibs. Cette nouvelle classe d’antiinflammatoires est sou-

vent évoquée dans la presse, et même très médiatisée. Son rapport bénéfice/risque mérite d’être exa-

miné de près, réévalué, afin que chaque patient puisse en tirer tout le bénéfice dans le respect des

coûts légitimement supportés par la collectivité.

Les numéros suivants traiteront des médicaments de l’hémophilie, des immunosuppresseurs dans les

greffes, des thérapeutiques antiescarres...

Autant de sujets - inégaux quant au nombre de patients traités, quant aux types de pathologies concer-

nées - que nous avons choisis sans aucune pression ni impératif extérieur quelconques, mais simplement

en réponse aux besoins des professionnels de santé qui nous lisent, et font confiance à nos évaluations.

En effet, dans Dossier du CNHIM, nous ne considérons pas qu’il y ait de “petits” et de “grands sujets”,

il n’y a que des évaluations utiles, nécessaires aux prescripteurs et aux dispensateurs. Il n'y a pas non

plus plusieurs méthodes pour traiter l’information sur le médicament mais une que nous mettons donc

en pratique pour chaque sujet. Elle nous donne le maximum de chances d’offrir un état des connais-

sances sur un sujet, d’approcher l’objectivité dans les évaluations thérapeutiques, en évitant surtout de

privilégier l’opinion de tel ou tel.

Cette méthode s’appuie sur une analyse rigoureuse des essais publiés, de toutes les informations dis-

ponibles. Tel est l’impressionnant travail, méticuleux et laborieux, réalisé par les auteurs - toujours

pharmaciens ou médecins “de terrain”, en exercice professionnel dans un établissement de santé - en

collaboration avec le comité de rédaction, le secrétaire de rédaction et la rédactrice en chef.

L’expérience est douloureuse pour les auteurs (peu d’auteurs la renouvelle d’ailleurs...), même s’ils la

reconnaissent enrichissante et formatrice.

Ensuite interviennent les relectures par les membres du comité scientifique et celles des experts choi-

sis en fonction de leurs compétences spécifiques. Relectures qui, en pratique, conduisent à de nouvelles

analyses, de nouvelles évaluations et, au final, à une véritable réécriture de l’article.

C’est donc bien dans le respect de ces procédures d’analyse documentaire, d’écriture et de relectures

multiples que se trouve le meilleur garant de l’objectivité recherchée. Et ce sont encore ces procédures

de travail qui nous permettent finalement de fournir aux prescripteurs et aux dispensateurs un bilan

actualisé des connaissances qui leur permettra de choisir, ou de ne pas choisir, telle thérapeutique, pour

tel patient, d’évaluer le bénéfice à en tirer pour ce patient là en regard des risques encourus.

Marie Caroline Husson

Rédactrice en chef

Dossier du CNHIM 2003, XXIIV, 1

Échos du CNHIM

2

Échos du CNHIM

Amgen, Pfizer-Parke Davis

GlaxoSmithKline, Sanofi Synthélabo

Nous remercions les laboratoires

qui participent à l‘impression de

Dossier du CNHIM en 2003.

doc02 N°1-2003-02 19/02/03 9:57 Page 2

Agalsidase

Dossier du CNHIM 2003, XXIIV, 1

Évaluation thérapeutique

3

Agalsidases (alfa, bêta)

dans le traitement de la maladie de Fabry

Éditorial

Évaluation thérapeutique

Résumé.

La maladie de Fabry est une maladie rare. C’est une maladie lysosomale due à un déficit en alpha-galac-

tosidase A. Il en résulte une accumulation de glycosphingolipides, notamment le globotriasocylcérami-

de (Gb3 ou Gl3) surtout dans les lysosomes de l’endothélium vasculaire, les muscles lisses, et l’épithé-

lium des principaux organes.

La transmission de la maladie de Fabry est héréditaire. Le gène de l’alpha-galactosidase A est porté sur

le bras long du chromosome X. Les femmes vectrices de la maladie l’expriment de façon variable. Un

patient atteint de la forme classique de la maladie de Fabry possède une enzyme non fonctionnelle dont

l’activité enzymatique est indétectable. Cependant, il existe des variants atypiques, notamment le

" variant cardiaque " caractérisé par une hypertrophie ventriculaire gauche, qui possèdent une activité

enzymatique résiduelle.

Les premiers symptômes - crises de douleurs, paresthésies, angiokératomes, hypohidrose et opacités

cornéennes - peuvent apparaître dans l’enfance ou l’adolescence. À l’âge adulte surviennent la protéi-

nurie et l’insuffisance rénale. La mortalité la plus importante est due aux complications cérébrovascu-

laires et cardiovasculaires.

Les données chiffrées d’incidence sont variables.

Le diagnostic de la maladie de Fabry (par dosage de l’activité enzymatique de l’alpha-galactosidase A,

ou par recherche génétique) est tardif.

Le suivi des patients impose un traitement symptomatologique. Les paresthésies sont traitées par la

carbamazépine et la phénytoïne. Les complications cardiovasculaires et cérébrovasculaires nécessitent

un traitement de l’hypertension, une prévention des complications et une surveillance particulière du

patient. Les complications rénales peuvent obliger à une transplantation rénale.

L’agalsidase alfa (REPLAGAL®) et l’agalsidase bêta (FABRAZYME®) sont des enzymes recombinantes. Les

deux ont la structure protéique de l’alpha-galactosidase humaine.

Elles pénètrent dans les cellules jusqu’aux lysosomes par endocytose médiée par les récepteurs au

mannose-6-phosphate.

Les deux médicaments sont indiqués comme traitement enzymatique substitutif à long terme lorsque

le diagnostic médical a permis de confirmer la présence de la maladie de Fabry. Ils constituent une

avancée thérapeutique et un nouvel espoir pour les patients. L’utilisation et l’efficacité à long terme doi-

vent encore être évaluées.

Par ailleurs, il faut rester vigilant face aux réactions allergiques et voir si elles ne vont pas limiter les

possibilités de traitement à long terme.

Mots clés : agalsidase, alpha-galactosidase A, globotriasocylcéramide, glycosphingolipides, maladie de

Fabry, médicament orphelin.

doc02 N°1-2003-02 19/02/03 9:57 Page 3

Agalsidase

Dossier du CNHIM 2003, XXIIV, 1

Évaluation thérapeutique

4

Agalsidases (alfa, bêta)

dans le traitement de la maladie de Fabry

Éditorial

Agalsidases alfa et bêta,

une nouvel espoir pour les patients atteints de la maladie de Fabry

La maladie de Fabry est une maladie lysosomale liée au chromosome X.

Elle atteint essentiellement les hommes, mais les femmes hétérozygotes peuvent être sympto-

matiques.

Le diagnostic enzymatique est aisé chez l’homme où l’activité est quasiment nulle dans cette

affection.

Chez les femmes, le dosage de l’enzyme n’indique pas clairement la déficience, et il est néces-

saire de mettre en évidence la surcharge en sphingoglycolipides. L’enzyme déficiente est l’al-

pha-galactosidase A, nécessaire à la dégradation de céramides di et trihexosides de la série

globo, principalement le Gb3 (céramide-bêta glucosyl-bêta galactosyl-alpha galactose).

Tout comme la maladie de Gaucher, elle peut bénéficier d’un traitement enzymatique de rem-

placement de l’enzyme déficiente par perfusion intraveineuse d’agalsidase.

La mise en évidence d’un traitement substitutif ouvre l’espoir d’éviter les complications rénales,

cardiaques et neurologiques (accidents vasculaires cérébraux) liés à cette maladie.

L’agalsidase bêta ou FABRAZYME®(laboratoire Genzyme) a été la première à être utilisée ; elle

est fabriquée à partir d’une lignée originaire d’un hamster.

L'agalsidase alfa ou REPLAGAL®(laboratoire TKT) est produite par une lignée cellulaire d’origine

humaine. Venue plus tard sur le marché, elle a bénéficié de progrès technologiques, permet-

tant de limiter la durée de perfusion.

Il est dommage que les deux agalsidases n’aient pas été comparées entre elles, car les essais

qui ont été conduits l’ont été en envisageant des critères différents.

Il s’agit d’un traitement contraignant nécessitant une perfusion toutes les deux semaines. Si le

coût en est élevé, l’intérêt clinique est évident. Des travaux sont encore nécessaires pour éva-

luer les effets à long terme.

Dr Nicole Baumann

Directeur de recherches, consultant en neurologie,

Laboratoire de Neurochimie

INSERM U 495

Hôpital de la Salpêtrière

doc02 N°1-2003-02 19/02/03 9:57 Page 4

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

1

/

54

100%