Voir le dossier pédagogique

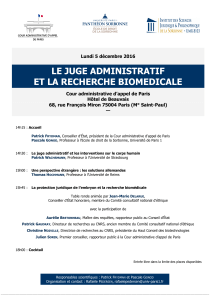

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Canons

de Patrick Bouvet

projet et mise en scène de

Constance Larrieu et Richard Dubelski

du mardi 27 au vendredi 30 mars 2011

Création

Dossier pédagogique réalisé par Rénilde Gérardin, professeur du service éducatif :

[email protected], sur des conseils de Constance Larrieu

Contacts relations publiques : Margot Linard : m.linard@lacomediedereims.fr

Jérôme Pique : j.pique@lacomediedereims.fr

2

de Patrick Bouvet

projet et mise en scène Constance Larrieu et Richard Dubelski

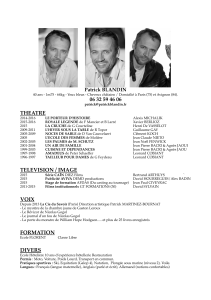

avec

Fanny Fezans

Stéfany Ganachaud

Constance Larrieu

vidéo Jonathan Michel

musique Richard Dubelski

production Comédie de Reims

sommaire

LE PROJET ARTISTIQUE

Notes d’intention

Entretien avec Constance Larrieu

Photographies des répétitions

Pour aborder les trois « femmes-personnages »

La femme contemporaine lectrice de magazines

La jeune actrice

La performeuse

page 3

page 5

page 11

page 9

page 12

page 15

page 15

CANONS

de Patrick Bouvet

Biographie de Patrick Bouvet par Patrick Bouvet

Entretien avec Patrick Bouvet

Extraits de

Canons

Histoire des arts L’Art performance

Marina Abramovic

Matthew Barney

page 17

page 18

page 23

page 25

page 25

page 26

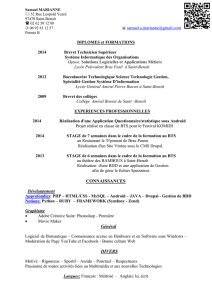

L’EQUIPE ARTISTIQUE

page 27

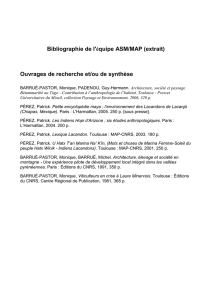

Bibliographie, Vidéographie, Sitographie, Discographie

page 31

3

LE PROJET ARTISTIQUE

Notes d’intention

Ce qui nous intéresse chez Patrick Bouvet c’est cette langue musicale, particulièrement rythmique,

construite comme une succession de séquences sonores qui seraient entendues une première fois

dans le bon ordre, et ensuite coupées et montées différemment afin de créer des sens nouveaux.

Ensuite au-delà de la langue, il y a bien sûr les figures contemporaines qu’elle expose, à travers

lesquelles les medias jouent un rôle important en mettant en scène le présent, comme pour

radiographier notre temps.

Notre projet s’articulera autour du recueil

Canons

, dans lequel on trouve trois femmes aux prises

avec les canons de la beauté, se demandant comment s’y prendre pour exister. Soumises ou

rebelles ? Elles savent que l’apparence a toujours le dernier mot.

La femme contemporaine, lectrice de magazines, est confrontée au paraître de notre temps, aux

méthodes de développement personnel et à la construction de soi-même par les autres. Elle se

construit une identité par procuration sans réaliser qu’elle ne parle pas réellement et singulièrement,

mais que ça parle à travers elle, puisqu’elle régurgite sans cesse des slogans publicitaires et des

conseils de coaching inadaptés à son propre corps.

La jeune actrice se raconte de l’intérieur et nous confesse ses difficultés à vivre en étant toujours

exposée aux yeux du monde. Malgré son discours fortement nourri des clichés du métier et de ce

qu’il peut avoir de superficiel et de rebutant, nous souhaiterions la prendre au sérieux et lui trouver

également une vraie crédibilité, aussi pour transmettre un point de vue critique sur notre propre

métier, qui n’a souvent rien à voir dans la réalité avec l’image qu’en donnent les médias !

La performeuse, troisième femme de Canons, utilise son corps comme matériau, comme champ de

bataille parfois, mais aussi comme toile reflétant sa vision du monde. Elle donne à voir des vidéos

d’elle-même dans lesquelles son corps devient un objet qu’elle expose, manipule, met en scène afin

de transmettre des messages politiques, placarder des informations et clamer son identité. Elle joue

également avec sa présence sur le plateau en temps réel puisque tout l’intérêt de ses interventions

réside dans l’importance d’exploiter divers modes d’expression pour atteindre, déranger et

questionner le public. Nous travaillerons donc à partir de propositions qui seront parfois liées à ses

propres vidéos projetées au dessus d’elle sur un écran vertical prolongeant son corps, parfois

différentes et constitutives d’autres performances réalisées dans l’instant du spectacle et pour le

public. Nous ne sommes pas sans ignorer l’histoire de la performance au sens large du terme,

4

Patrick Bouvet non plus et conscients de tous les clichés que cela peut véhiculer au théâtre, nous

nous nourrirons donc - avec distance et humour - d’images, de références éventuelles (Marina

Abramovic, Matthew Barney, La Ribot…) pour mieux comprendre cet archétype de femme moderne

que représente la performeuse.

Ces trois récits de femmes aux prises avec leur être et leur corps ne s’alterneront pas comme trois

monologues, mais « dialogueront » entre eux. Le dispositif sera frontal et assez simple : un espace

pour chaque femme, mais qui constituera une sorte d’à plat à première vue, (comme une double

page de magazine), pour le public qui sera directement confronté à ces femmes puisqu’il n’y aura

pas de quatrième mur. Ceci permettra donc au spectateur d’avoir une vision linéaire (un monologue,

un espace sur lequel focaliser) mais également une vision parallèle qui mettra en relation chaque

femme l’une par rapport à l’autre. Nous chercherons, par exemple, comment l’actrice peut être dans

une action corporelle liée à son parcours pendant que la lectrice de magazines se livre, afin de

trouver ce dialogue des corps et des mots sans pour autant se priver de mettre également du corps

dans les mots.

Ainsi les thèmes inhérents à chaque femme seront développés et exploités au plateau de façon à

créer du lien avec les autres discours, à inventer du jeu dans un espace défini et isolé pour chacune,

mais permettant une polyphonie de gestes, une sorte de hors-champ mais à vue pour celle qui ne

parle pas, mettant en relief le discours de l’autre, cherchant à lui faire écho.

Nous envisagerons les corps des comédiennes comme un seul corps musical, par un travail gestuel

de réponses possible entre elles, de motifs repris, de postures communes mais réalisées dans des

temps différents ou bien encore de répétitions. Nous pensons qu’il peut être intéressant de travailler

sur une forme qui suit celle de l’écriture dans ce qu’elle explore de la contamination : d’une phrase à

l’autre, d’un motif à l’autre, d’un corps à l’autre et donc d’une femme à l’autre.

Nous poserons alors comme point de départ les questions suivantes : qu’est-ce qui se répond d’un

archétype de femme à l’autre ? Quelles similitudes entre ces femmes ? Ont-elles des aspirations

communes dictées par la société moderne ? Quel est leur lien à leur identité propre ? Se construit-on

à partir des autres ? Peut-on prendre un modèle pour exister ? C’est là encore l’idée du cliché, des

phrases toutes faites et extérieures qu’elles reprennent à leur compte pour tenter de se les approprier

et de devenir quelqu’un, soi-même ou une autre prise pour modèle. À partir de la construction

musicale de la langue de Patrick Bouvet nous souhaiterions de surcroît composer un contrepoint

musical qui serait joué sur des objets quotidiens – journaux, accessoires de maquillage, accessoires

sportifs, costumes… - faisant partie de l’environnement sonore réaliste de chacune des trois femmes

de façon à déterminer des espaces sonores différents qui ensuite pourraient coexister, voire

s’affronter. Chaque monde essaierait ainsi de cohabiter jusqu’à un éventuel « chaos sonore »

évoquant la multiplicité des informations, des voix médiatiques ou des slogans, impression que le

5

lecteur peut avoir à la lecture des textes de Patrick Bouvet. Ainsi, cette construction rythmique se

superposant au texte fera naître une musique jouée sur ces objets utilisés comme des instruments

dans laquelle l’interprète « soliste » sera son propre accompagnateur. En parallèle de cette partie

musicale plutôt « artisanale », nous souhaitons ajouter des sons concrets extérieurs à des moments

bien précis et surtout pour le personnage de la performeuse, qui créeront un effet de réel, un

environnement concret mais détaché de ce qui se passe sur le plateau, ou encore une vraie chanson

mélodique pour le personnage de l’actrice qui tente de se raconter musicalement comme cela se fait

beaucoup actuellement (nous pensons à Scarlett Johansson, Charlotte Gainsbourg …).

Pour certains moments, nous souhaiterions éventuellement aussi explorer les voix des actrices

enregistrées au préalable. Nous voudrions enfin tenter divers traitements possibles de la vidéo, qui

jouerait, en plus des séquences filmées de la performeuse comme un contrepoint, cette fois-ci visuel,

à ces trois personnages, […].

Richard Dubelski et Constance Larrieu, janvier 2011

Entretien avec Constance Larrieu

Maxime Contrepoix :

Comment as-tu découvert l’œuvre de Patrick Bouvet ?

Constance Larrieu : J’avais lu ses premiers textes :

In situ

,

Shot

et puis

Direct

qui traite du 11

septembre et qui est l’un des plus marquants. J’ai rencontré Patrick Bouvet il y à deux ans à

l’occasion d’une performance réalisée à la Comédie en partenariat avec le FRAC Champagne-

Ardenne. C’est après avoir assisté à la lecture de

Direct

que je suis allée lui parler. Je lui ai très

simplement exposé mon envie de travailler à la mise en scène d’un de ses textes:

Canons

, que

j’avais découvert par hasard deux ans plus tôt et sur lequel j’avais immédiatement eu envie de

travailler. À la suite de quoi j’ai lu toute l’œuvre de Patrick Bouvet.

Et puis j’ai décidé de lui écrire, et de fil en aiguille nous nous sommes mis à dialoguer autour de son

travail. Il a donc été très vite d’accord pour que je m’attèle à l’adaptation scénique de

Canons

.

M. C. : Qu’est-ce qui t’a donné aujourd’hui l’envie de monter ce texte ?

C. L. : C’est tout d’abord la question du rapport à la femme qui m’intéressait et l’importance qu’elle

doit attacher à son apparence, malgré elle, dans la société actuelle. C’est une chose omniprésente

dans notre vie quotidienne et dans notre métier. Comment est-il possible de ne pas rentrer dans des

rapports de séduction ou des rapports faussés par l’image que l’on a de soi, que les autres ont de

nous, que l’on a des autres ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

1

/

32

100%