Rapport bénéfi ce-risque : plus facile à défi nir qu`à estimer !

Éditorial

Éditorial

Directeur de la publication

Claudie Damour-Terrasson

Rédacteur en chef

M. Komajda

Rédacteur en chef adjoint

C. Bauters

Rédactrice en chef adjointe (congrès)

N. Baubion

Comité de rédaction

C. Adams - M.C. Aumont - J.P. Batisse

N. Danchin - B. Gallet - X. Girerd

G. Helft - P. Jauffrion - S. Kownator - C. Leclercq

C. Le Feuvre - J.P. Metzger - D. Thomas

Conseiller scientifique : Pr A. Vacheron

Conseil de rédaction

É. Bruckert - J.P. Charliaguet - A. Cohen-Solal

F. Delahaye - P. Gibelin - T. Lavergne

G. Montalescot - R. Roudaut - C. Sebag

Comité de lecture

Prs J.P. Bassand (Besançon) - M. Bertrand (Lille)

M. Bory (Marseille) - M. Brochier (Tours) - J.C. Daubert (Rennes)

J. Delaye (Lyon) - Y. Grosgogeat (Paris)

L. Guize (Paris) - P.G. Hugenholtz (Oosterbeek - Pays-Bas)

H. Kulbertus (Liège) - R. Leighton (Savannah - États-Unis)

J. Lekieffre (Lille) - S. Levy (Marseille) - A. Maseri (Londres)

G. Nicolas (Nantes) - M. Salvador (Toulouse)

Fondateur : Alexandre Blondeau

Société éditrice : EDIMARK SAS

Président-directeur général

Claudie Damour-Terrasson

Rédaction

Directeur délégué de la rédaction : Béatrice Hacquard-Siourd

Secrétaire générale de rédaction : Magali Pelleau

Secrétaire de rédaction : Lauriane Noury

Rédactrices-réviseuses : Cécile Clerc, Sylvie Duverger,

Muriel Lejeune, Catherine Mathis, Odile Prébin

Infographie

Premier rédacteur graphiste : Didier Arnoult

Responsable technique : Virginie Malicot

Rédactrices graphistes : Mathilde Aimée,

Christine Brianchon, Cécile Chassériau, Catherine Rousset

Dessinateurs d'exécution : Stéphanie Dairain,

Antoine Palacio

Commercial

Directeur du développement commercial :

Sophia Huleux-Netchevitch

Directeur des ventes : Chantal Géribi

Directeur d’unité : Nathalie Bastide

Régie publicitaire et annonces professionnelles

Vincent Le Divenach

Tél. : 01 46 67 62 92 – Fax : 01 46 67 63 10

Abonnements

Lorraine Figuière - Tél. : 01 46 67 62 74

2, rue Sainte-Marie, 92418 Courbevoie Cedex

Tél. : 01 46 67 62 00 - Fax : 01 46 67 63 10

E-mail : [email protected]

Site Internet : www.vivactis-media.com

Photos : © Elio Zoppi, © fotko, © Cameron Collingwood

Ns s d s p ité s

r p it

Ns s d s p ité s

r p it

La Lettre du Cardiologue

3

La Lettre du Cardiologue - n° 399 - novembre 2006

Rapport béné ce-risque :

plus facile à dé nir qu’à estimer !

Bene t-risk ratio: more easy to de ne

than to estimate !

© La Lettre du Pneumologue - Volume IX - n° 2 - mars-avril 2006

#P. Devillier*

* Hôpital Foch, UPRES EA220, Suresnes.

Le rapport bénéfi ce-risque est littéralement l’évaluation du rapport entre

l’amélioration de santé que peut apporter un médicament et les risques

d’eff ets indésirables liés à son mécanisme d’action, ou plus rarement, d’ef-

fets toxiques directs ou indirects indépendants de son activité (hépatotoxicité, aller-

gie à l’un des constituants, etc.). La sécurité d’utilisation eff ective du médicament ne

dépend pas uniquement d’un équilibre bénéfi ce-risque correctement évalué, mais

résulte aussi de la manière dont il est prescrit et utilisé. En eff et, ce rapport initiale-

ment établi par l’industrie pharmaceutique lors des diff érentes phases du dévelop-

pement du médicament a été évalué comme favorable par les autorités de santé

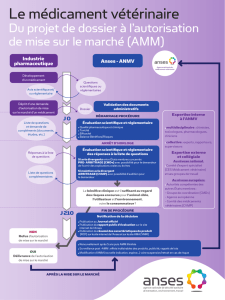

lors de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le contexte

précis du respect des indications, des précautions d’emploi, des contre-indications

et des interactions médicamenteuses.

M L’évaluation du rapport bénéfice-risque global d’un traitement médicamenteux

doit prendre en compte le rapport bénéfice-risque de chacun des médicaments

prescrits, parfois pour des pathologies différentes, les éventuelles interactions

positives ou négatives entre ces médicaments, sans oublier les facteurs liés au patient

lui-même : âge, sévérité de sa ou ses pathologie(s), observance et, dans un avenir

pas si lointain, marqueurs génétiques de réponse ou de risques médicamenteux.

M L’évaluation du rapport bénéfice-risque ne se limite pas aux traitements

médicamenteux. Elle doit s’appliquer à tout acte thérapeutique, aussi bien pour des

dispositifs médicaux (pose de stents, etc.) que pour des gestes invasifs diagnostiques

ou thérapeutiques (endoscopie, etc.). Le rapport bénéfice-risque de toute prise en

charge thérapeutique dépend en bonne partie de la gravité et du pronostic de la

maladie à traiter. Il doit être d’autant plus élevé que la maladie est bénigne.

La notion de risque lié à une prise en charge thérapeutique implique une information

du patient en l’état des connaissances afin qu’il puisse accepter le risque en regard

de l’amélioration de santé qu’il peut escompter. On voit bien que le rapport

bénéfice-risque n’est pas apprécié dans le même contexte, ni sur les mêmes bases,

par l’industrie pharmaceutique, les autorités de santé, le médecin et le patient.

RAPPORT BÉNÉFICE-RISQUE ET INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

M Le rapport bénéfice-risque est le crédo des responsables du développement, aussi

bien préclinique que clinique. Les différentes étapes du développement ont été

structurées pour s’assurer, dans l’état actuel des connaissances, que les avantages

procurés par le médicament candidat à l’AMM l’emportent sur les inconvénients

liés à ses effets indésirables. L’évaluation du risque d’effet indésirable est l’un des

éléments clés des décisions de sélection, mais aussi d’arrêt du développement

Éditorial

Éditorial

4

>>>

La Lettre du Cardiologue - n° 399 - novembre 2006

d’une molécule. La mission des chercheurs et des développeurs

industriels n’est pas tant de supprimer les risques que d’en

prendre la mesure. En effet, le risque ne pouvant être, par nature,

totalement éliminé, la quête du risque zéro est non seulement

illusoire, mais susceptible de freiner l’innovation.

M Les études cliniques multiples conduites en vue de l’obtention de

l’AMM doivent démontrer un rapport bénéfice-risque supérieur

à celui du placebo, au moins non inférieur à un médicament de

référence dans l’indication revendiquée et, au mieux, meilleur

que ce dernier. Elles doivent suivre les recommandations publiées

par les agences d’enregistrement des médicaments (Food

and Drug Administration [FDA], European Agency for the

Evaluation of Medicinal products [EMEA]), même si les critères

indiqués par ces agences n’apparaissent pas toujours comme

les plus pertinents. L’expérience acquise lors de ces études reste

limitée à une population sélectionnée sur des critères d’inclusion

et d’exclusion rigoureux et caractérisée par la bonne observance

du traitement testé et, pour ce qui concerne les médicaments

inhalés, par une technique d’inhalation appropriée. Cette

population homogène représente une part relativement faible

des malades ciblés par l’indication thérapeutique. Ainsi, seuls

5 % des patients asthmatiques et 7 % des patients BPCO

répondent aux critères d’inclusion et d’exclusion des études

cliniques réalisées par l’industrie pharmaceutique (1). Ces

critères de sélection nécessaires à une évaluation rigoureuse

et réglementaire du rapport bénéfice-risque reflètent mal

les conditions habituelles de prescription et d’usage des

médicaments et soulignent les limites méthodologiques et les

sources de distorsion de son évaluation au moment de l’AMM.

En outre, les études comparatives du rapport bénéfice-risque vis-

à-vis de médicaments concurrents sont, à ce stade, en nombre

limité, souvent fondées sur des critères intermédiaires d’efficacité

et de tolérance dont les sensibilités respectives peuvent influer

sur le résultat et dont la pertinence clinique est naturellement

discutable. Enfin, l’amplitude de variation de ces critères peut

être sensiblement modifiée par la sévérité de la maladie. En

effet, le rapport bénéfice-risque n’est pas constant sur l’échelle

de sévérité de la pathologie concernée. Il apparaît clairement

qu’au moment de l’AMM, il est évalué dans le strict respect du

bon usage du médicament, de façon certes rigoureuse, mais sur

un nombre relativement restreint de patients sélectionnés.

M En termes de logique d’entreprise, la gestion du risque doit

conduire à protéger et à améliorer la valeur de l’entreprise de

manière rentable et durable. Le retrait du marché pour effet

indésirable rare, parfois lié à une susceptibilité individuelle ou à

des interactions médicamenteuses, montre que tous les risques

ne peuvent être connus ou correctement appréciés au moment

de l’octroi de l’AMM. Une telle décision prise par le fabricant

ou par les autorités de santé peut mettre en péril la pérennité

de l’entreprise, non seulement du fait de la diminution parfois

importante du chiffre d’affaires mais aussi en raison du coût

croissant de la judiciarisation des affaires d’indemnisation des

dommages liés aux effets indésirables graves médicamenteux.

On comprend aisément que les laboratoires pharmaceutiques

essayent de se prémunir au mieux contre de telles éventualités,

dont certaines ont été largement médiatisées, mais restent fort

heureusement exceptionnelles : isoméride (HTAP), Tasmar

®

(hépatite fulminante), Staltor

®

(rhabdomyolyse), Vioxx

®

(accidents cardiovasculaires), Bextra

®

(syndrome de Stevens-

Johnson) et, tout récemment, Exanta

®

(hépatite fulminante).

C’est la pharmacovigilance, à laquelle participent les entreprises

du médicament et les autorités sanitaires, qui assure la gestion

du risque après commercialisation par le recueil et l’analyse des

effets indésirables, en conditions réelles d’utilisation.

RAPPORT BÉNÉFICE-RISQUE VU

PAR LES AUTORITÉS DE SANTÉ

M Les trois missions principales de l’Agence française de sécurité

sanitaire des produits de Santé (Afssaps) définies par son

directeur général (Monsieur Marimbert) consistent à évaluer

si le produit découvert par un laboratoire pharmaceutique a

plus d’avantages que d’inconvénients avant de le mettre sur le

marché, à accompagner la mise sur le marché d’informations

susceptibles d’aider les professionnels de santé dans le meilleur

usage possible du médicament et d’éclairer les consommateurs

(notice, boîte) et, bien sûr, à contrôler que la sécurité d’emploi

des produits, supposée pendant la phase d’évaluation, se vérifie

bien en pratique. Pour atteindre ces objectifs, les autorités

de santé françaises prennent l’avis consultatif d’un certain

nombre d’experts réunis en commissions : Commission d’AMM

des médicaments à usage humain, Commission nationale

de pharmacovigilance, Commission de la transparence et

Commission de contrôle de la publicité et du bon usage du

médicament. Ces commissions procèdent à des évaluations

réglementaires qui précèdent, encadrent et suivent la mise

sur le marché des médicaments. Après l’évaluation initiale

favorable de son rapport bénéfice-risque ayant conduit à sa

commercialisation sous certaines conditions, le médicament

fait ainsi l’objet de constantes réévaluations du rapport

bénéfice-risque.

M La rigueur et la technicité de l’évaluation du médicament, qui

confinent parfois à la rigidité, limitent la capacité à estimer un

rapport bénéfice-risque transposable à la pratique médicale et,

à tout le moins, la population cible de malades pour laquelle

ce rapport serait optimal lors de l’examen du dossier d’AMM.

Ces difficultés impactent non seulement la décision d’octroi

d’une AMM mais aussi le remboursement et le niveau de prise

en charge. Les effets d’un médicament doivent être évalués en

permanence puisqu’ils ne sont pas cernés une fois pour toutes

lors de l’AMM. La découverte d’un risque supplémentaire ou

Éditorial

Éditorial

6

>>>

La Lettre du Cardiologue - n° 399 - novembre 2006

la réévaluation d’un risque connu sur la base de l’expérience

de l’utilisation dans la “vie réelle” ne traduisent pas, dans la

majorité des cas, une “faute” dans le dispositif d’évaluation du

médicament. En revanche, la connaissance et le respect des

règles de bon usage du médicament sont indispensables pour

assurer au patient un niveau de sécurité et d’efficacité le plus

proche de celui ayant conduit à sa commercialisation.

M Par ailleurs, la mise en place de plans de gestion des risques

post-AMM, une pharmacovigilance renforcée et enrichie par des

études pharmaco-épidémiologiques, le contrôle de la publicité,

pour limiter toute dérive d’utilisation du médicament vers un

élargissement des cibles thérapeutiques pouvant exacerber

des risques ou mener à des usages sans garantie solide,

sont autant de moyens gérés conjointement par l’industrie

pharmaceutique et les autorités de santé pour s’assurer,

surtout pendant les premières années de commercialisation,

que le rapport bénéfice-risque reste favorable.

RAPPORT BÉNÉFICE-RISQUE VU PAR LES MÉDECINS

M Le mot “médecin” vient certes de “mederi” qui signifie “soigner,

donner des soins”, mais aussi de “med”, racine indo-européenne

qui a le sens non seulement de “prendre avec autorité des

mesures appropriées”, mais également de “juger, méditer,

réfléchir” (2). Cette réflexion consiste à peser les bénéfices

mais aussi les risques qu’une décision thérapeutique peut faire

encourir au patient. La première maxime d’un médecin doit

rester : primum non nocere.

M Il n’y a pas de pratique médicale sans prise de décision qui

confronte le médecin à des choix pour son patient. Certains

auteurs soulignent à juste titre que l’innocuité des nouveaux

médicaments ne peut être connue avec certitude qu’une fois ceux-

ci mis sur le marché depuis plusieurs années, et recommandent

aux médecins d’éviter de prescrire des médicaments

nouveaux lorsque des médicaments plus anciens, dotés d’une

efficacité similaire, sont passés par les fourches caudines de

la pharmacovigilance, et que d’éventuels risques rares ont été

débusqués par le volume de prescription (3). Cette attitude relève

du bon sens pour les patients chez lesquels l’efficacité obtenue

avec ces médicaments anciens est satisfaisante. Compte tenu de

la faible fréquence des effets indésirables graves non prévisibles,

cette position doit être nuancée si un meilleur rapport bénéfice-

risque peut être escompté avec ces nouveaux médicaments, du

fait notamment des spécificités du patient (4). Il est important

de souligner que cette estimation ne peut être raisonnablement

effectuée que dans le respect de l’indication, avec pour corollaire,

une démarche diagnostique appropriée.

M Les situations sont parfois complexes et rendent l’évaluation

du rapport bénéfice-risque aléatoire. Ainsi, la consommation

moyenne journalière en France s’établit à 3,6 médicaments par

personne âgée de 65 ans et plus. Or, du fait des polyinsuffisances

liées à l’âge et de l’augmentation des possibilités d’interaction

médicamenteuse liée à la multiplicité des traitements, les effets

indésirables induits par les médicaments sont deux à trois fois

plus fréquents et plus sévères chez les plus de 65 ans. Tous ne

sont pas évitables et peuvent survenir sans erreur commise

par le médecin, le pharmacien ou le malade, mais une bonne

part d’entre eux pourraient être prévenus (5). Si la formation

continue des médecins doit être assurée pour qu’ils disposent

d’une compétence actualisée sur les médicaments, il est bien

évident que cette dernière ne sera jamais exhaustive et qu’une

part d’incertitude, donc de risque, persistera, non seulement

du fait de la multiplicité des combinaisons de médicaments

qui peuvent être prescrits pour une même pathologie ou des

pathologies associées, mais aussi des susceptibilités individuelles

tant du point de vue de l’efficacité que de la tolérance, qui vont

influer sur le rapport bénéfice-risque (6-8). À cette complexité

s’en ajoute une autre, qui relève de l’organisation des soins.

Le patient souffrant de pathologies multiples est pris en

charge par son médecin omnipraticien et par les médecins

spécialistes requis par son état de santé. La multiplication des

intervenants devenue nécessaire par l’amélioration rapide

des connaissances et des techniques rend plus difficile encore

l’évaluation globale du rapport bénéfice-risque. La diffusion à

l’ensemble des acteurs médicaux d’un dossier médical actualisé

comportant au moins les informations relatives aux risques

d’interaction, aux précautions et aux contre-indications liées

aux différents traitements administrés au patient, pourrait

contribuer à préserver un rapport bénéfice-risque favorable

en évitant les erreurs découlant du manque d’information,

pour ne pas dire de l’ignorance ou de la surabondance d’une

information (info-pollution) peu exploitable. Les moyens de

communication en réseau sont de plus en plus performants et

pourraient certainement mieux s’organiser autour du malade,

en n’oubliant jamais que l’information n’est valable que si elle

est actualisée et sa source identifiée. Dans un futur proche, on

peut espérer que le développement de la pharmacogénomique

(7) et de logiciels d’aide à la prescription facilitera la démarche

du prescripteur, mais force est de constater qu’aujourd’hui il se

trouve face au patient qui attend de lui la prescription la plus

adaptée à son état de santé et une information sur les bénéfices

et les risques liés aux traitements dans l’“espace-temps” réduit

d’une consultation. La réponse apportée par le médecin relève

d’une appréciation globale du rapport bénéfice-risque qui, pour

les raisons précédemment citées, peut ne pas s’appliquer à son

patient. Si les consensus et les recommandations internationales

constituent des guides de bonne pratique, il ne faut pas

oublier qu’ils s’appuient en bonne partie sur le concept de

la médecine fondée sur les preuves, preuves apportées par

les études cliniques rigoureuses conduites en grande majorité

Éditorial

Éditorial

7

La Lettre du Cardiologue - n° 399 - novembre 2006

par l’industrie pharmaceutique dans le cadre réglementaire,

donc réducteur, des études à visée AMM…

RAPPORT BÉNÉFICE-RISQUE VU PAR LES PATIENTS

M Lors d’un débat récent sur l’avenir de la santé, les patients

ont clairement déclaré accepter les risques sous réserve d’une

information appropriée devant éviter deux écueils : l’absence

de transparence et l’excès d’information. En effet, le manque

d’information ou une mauvaise information peuvent être à

l’origine d’un mauvais usage du médicament. À ce titre, la

finalité des notices d’information sur les médicaments ne

doit pas être de protéger juridiquement le laboratoire, mais

d’offrir une information permettant son meilleur usage par

le patient. Au-delà d’une information sur le bon usage, les

patients doivent être avertis des risques d’effets indésirables

des médicaments qui leur sont proposés, mais aussi des

risques liés à l’évolution de la pathologie en l’absence de

traitement adapté. Cette information, en permanence

actualisée, doit être fournie ou rendue facilement accessible

au patient par l’industrie pharmaceutique, les autorités

de santé, et bien sûr, le médecin traitant dépositaire de la

confiance du malade. Les associations de malades doivent

aussi participer à cet effort d’information. La connaissance

des risques en regard du bénéfice de santé escompté est

un élément fondamental de la liberté de choix du patient.

Cette liberté peut s’exercer pleinement si l’information est

de qualité, donc indépendante. Il est essentiel que cette

information soit issue d’un partenariat équitable et contrôlé

entre les différents acteurs afin de limiter les conséquences

des efforts de lobbying que pourrait développer l’industrie

pharmaceutique auprès des médecins, et surtout auprès des

associations de malades (9).

M Le processus d’individualisation de la société tend à

faire passer le refus du risque personnel avant le bénéfice

collectif des avancées thérapeutiques. La victime d’un

effet indésirable grave n’est plus en mesure d’apprécier

le bénéfice du traitement et va naturellement considérer

que le seul bénéficiaire de son traitement étant l’industrie

pharmaceutique, celle-ci doit endosser le rôle du coupable.

Cette situation est évidente si le patient découvre, lors de la

survenue de l’effet indésirable, que ce dernier étant connu,

il n’en a pas été informé, ou, a fortiori, si le fabricant en

ayant connaissance avait choisi d’en différer la divulgation.

Cependant, la difficulté d’explication pour le grand public est

réelle et facilement compréhensible. Les risques sont exprimés

en termes de probabilité ou de fréquence de survenue mais,

pour le malade victime d’un effet indésirable grave, le

risque perçu est de 100 %. Les deux mots ont en effet une

connotation différente : la fréquence concerne la population,

tandis que le risque s’attache surtout à l’individu.

M Le médicament est tout sauf un produit de consommation

banal, même si, la promotion grand public de certains

médicaments ciblant des pathologies bénignes fréquentes,

l’omniprésence du médicament dans le quotidien familial et le

développement de l’automédication contribuent à estomper

ce particularisme et à occulter les risques d’effet indésirable.

L’acceptation de la prise de risque évolue selon l’histoire

personnelle de chaque malade, son vécu de la maladie et

le pronostic. Il ne serait pas éthique de refuser de mettre à

disposition des malades souffrant de maladies engageant le

pronostic vital ou de maladies rares et orphelines un nouveau

médicament ayant fait la preuve de son efficacité au seul

motif que l’on n’en mesure pas suffisamment les risques.

Globalement, les bénéfices sur la santé n’ont jamais été

plus grands pour des risques qui n’ont jamais été si petits.

Certes, notre vigilance ne doit jamais se relâcher, mais il

ne fait pas de doute que nous profitons tous aujourd’hui

des avancées majeures des cinquante dernières années

en matière de médicament. Individuellement, ces derniers

sont aujourd’hui plus sûrs qu’ils ne l’étaient hier. La

polymédication fréquente des patients après 65 ans est l’une

des causes principales d’effets indésirables par interaction

médicamenteuse. C’est probablement aujourd’hui le tribut

à payer pour l’allongement de l’espérance de vie, tribut dont

on peut raisonnablement espérer qu’il se réduira grâce à

une amélioration des connaissances et à un renforcement

de l’information des médecins et des patients. L’idéal vers

lequel nous devrions tendre est l’acceptation d’une part de

risque liée à l’ignorance proche de zéro afin que le malade ne

soit plus confronté qu’au risque lié au hasard, risque que l’on

devrait alors appeler “danger”. O

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Herland K, Akselsen JP, Skjonsberg OH, Bjermer L. How representative are

clinical study patients with asthma or COPD for a larger real life population of

patients with obstructive lung diseases? Respir Med 2005;99:11-9.

2. Devictor D. Le poids de la décision médicale. Plein Sud. Paroles de Campus.

www.u.psud.fr/Plein-Sud.nsf.

3. Lasser K, Allen PD, Woolhanler SJ, Himmelstein DU, Wolfe SM, Bor DH.

Timing of new black box warnings and withdrawals for prescription medica-

tions. JAMA 2002;287:2215-20.

4. Temple RJ, Himmel MH. Safety of newly approved drugs. Implications for

prescribing. JAMA 2002;287:2273-5.

5. Classen D. Medication safety. Moving from illusion to reality. JAMA

2003;289:1154-6.

6. Lima JJ, Zhang S, Grant A et al. Infl uence of leukotriene pathway polymor-

phisms on response to montelukast. Am J Respir Crit Care Med 2006;173:379-85.

7. Evans WE, McLeod HL. Pharmacogenomics. Drug disposition, drug targets

and side eff ects. N Engl J Med 2003;348:538-49.

8. Tantisira KG, Weiss ST. e pharmacogenetics of asthm: an update. Curr

Opin Mol er 2005;7:209-17.

9. Bégaud B. Proof, fi t and profi t. La Lettre du Pharmacologue 2000;14:172.

1

/

4

100%