ENA_435_pp41-43 Copy

dossier

41

/ octobre 2013 / n°435

Par Jean-Joseph Boillot

et Stanislas Dembinski

Coauteurs de Chindiafrique, la Chine, l’Inde

et l’Afrique feront le monde de demain1

Le front du refus d’une intervention

militaire en Syrie, au-delà de la Russie,

est passé par un nouveau triangle-clé des

relations internationales : Chindiafrique.

La Chine, l’Inde et la plupart des grands

pays africains, Afrique du Sud en tête, ont

vu d’un très mauvais œil une intervention

occidentale à Damas. Pour des raisons

différentes : la non ingérence dans les

affaires intérieures, chère à Pékin, ou plus

simplement la crainte d’un engrenage mal

maîtrisé pour Delhi ou l’Afrique du Sud,

soucieux de ne pas fragiliser leur croissance.

Un refus aussi pour des raisons communes :

les affaires du monde ne doivent plus se

régler sans leur donner droit au chapitre,

comme au temps des colonies ou de la

guerre froide. Nos trois géants veulent

reconquérir une puissance politique à

l’aune de leur poids démographique ou

économique croissant et ont les moyens de

le faire savoir, via un veto chinois au conseil

de sécurité de l’Onu ou au sein d’instances

comme le G20.

Pourtant, ce triangle Chindiafrique va

bien au-delà de simples convergences

géopolitiques du moment et ne se résume

pas non plus à une croissance élevée de

pays émergents, comme quand on parle des

Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du

Sud). Il rebat les cartes plus profondément

dans les relations internationales parce qu’il

est déjà structuré et structurant dans cinq

domaines essentiels, complémentaires et

liés : démographie, économie, innovation,

ressources naturelles et politique.

Capital humain et poids

économique

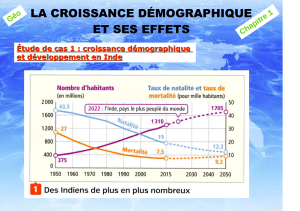

Chindiafrique est d’abord une réalité dans un

aspect central du pouvoir démographique :

le capital humain. À l’horizon 2030, plus

de la moitié de l’humanité sera chinoise,

indienne ou africaine. La Chine, l’Inde

et l’Afrique pèseront chacun près d’un

milliard et demi d’habitants. Cet effet masse

intervient surtout dans des populations

structurées en puissantes diasporas, jeunes,

même en Chine, qui commence à peine à

connaître un phénomène de vieillissement

et de mieux en mieux éduquées. Le capital

humain de ce triangle, son stock éducatif,

est en effet en constante augmentation. Si

on multiplie le nombre moyen d’années

d’études par la population totale, selon la

méthode de Robert Barro, la Chine, l’Inde

mais surtout l’Afrique vont peser de plus

en plus à l’échelle mondiale en volume

et dépasser à terme l’Europe, le Japon et

même les États-Unis.

Au niveau qualitatif aussi, Chindiafrique

progresse. Les universités chinoises et

indiennes sont de plus en plus présentes

dans les classements internationaux comme

celui de Shanghai. Sans compter la grande

mobilité de ces étudiants chinois, indiens

et même africains investissant en masse

les grandes universités américaines, quand

ces dernières ne viennent pas directement

les chercher, en ouvrant des antennes

dans des pays africains, pour capter les

meilleurs éléments, dans la course mondiale

au savoir. En attendant que la politique

panafricaine d’universités comme celle

du Cap (UCT), en Afrique du Sud, porte

ses fruits.

Cet élément démographique est fondateur

car un des moteurs essentiels du deuxième

pilier du triangle Chindiafrique : son

poids économique grandissant, avec

des interactions de plus en plus fortes.

La Chine, d’abord, a profité pleinement

d’une formidable fenêtre d’opportunité

démographique, avec l’arrivée massive de

jeunes actifs qui ont alimenté son décollage

économique depuis les années 1980, avec

les fameuses décennies de croissance 1990

et 2000, à deux chiffres. Les réformes

Syrie, G20, innovations, Soft Power…

Chindiafrique redessine

les grands équilibres mondiaux

Les Occidentaux ont

découvert ces dernières

années la concurrence

chinoise et indienne sur

le continent africain.

Au même moment,

l’Afrique prend nettement

un essor économique

et politique qui en fait

un prétendant sur la carte

des géants du monde.

1 - Éditions Odile Jacob janvier 2013.

Géopolitique, Défense et Stratégie

dossier

42 / octobre 2013 / n°435

économiques de Deng Xiaoping visaient

d’abord à trouver des débouchés à l’ex-

portation pour ces nouveaux entrants

sur le marché, à qui il fallait donner du

travail, sous peine de créer les conditions

de nouvelles révolutions. L’Inde a suivi dans

ce chemin de l’ouverture, avec une fenêtre

d’opportunité démographique plus étalée et

moins grande, ce qui peut aussi expliquer

en partie des réformes économiques plus

graduelles depuis les années 1990 et une

croissance plus sage mais bien réelle.

La place de l’Afrique

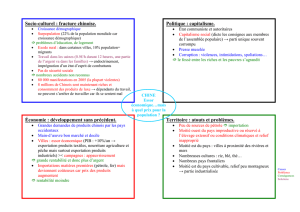

L’Afrique, elle aussi, sans connaître un

décollage au sens strict, reste en phase

d’ébullition économique. Malgré ses

nombreux problèmes politiques et conflits,

dont la fréquence baisse cependant net-

tement depuis la décennie noire 1990,

le continent aux 53 pays, aux centaines

d’ethnies et aux frontières souvent dessinées

de manière arbitraire par la colonisation,

enregistre depuis 10 ans en moyenne 5 %

de croissance. Il devient une destination

de choix pour les grands fonds mondiaux

d’investissement. L’Afrique commence

pourtant globalement à peine à réunir les

conditions d’une fenêtre démographique

favorable mais timide : les jeunes actifs

augmentent en proportion de l’ensemble de

la population mais le poids des très jeunes

à charge reste élevé. Seulement voilà, le

parent pauvre de Chindiafrique bénéficie

aussi d’une dynamique unique au sein du

triangle : il agit comme un véritable aimant

avec ses deux grands partenaires chinois et

indien, à la fois terrain d’expérimentation

et d’influence, marché et fournisseur de

ressources naturelles.

L’Afrique est tout d’abord un formidable

marché et laboratoire pour les innovations

chinoises et indiennes qui, combinées

harmonieusement, permettent au continent

des sauts technologiques ful gurants.

L’innovation constitue ainsi le troisième

élément structurant du triangle Chindiafrique

pour déplacer les équilibres mondiaux. Qui

aurait imaginé que les téléphones chinois

(le hardware) bon marché combinés aux

logiciels (le software) indiens innovants,

aideraient l’Afrique en à peine une décennie

à devenir un eldorado des téléphones

portables, nettement plus nombreux

désormais qu’en Europe, avec toutes les

conséquences sur la mise en réseaux de

l’économie ? Il faut souligner qu’on ne

parle pas uniquement d’équipements mais

aussi des business models innovants qui

les accompagnent. Le mobile africain a

notamment décollé grâce aux business

models permettant de produire des mobiles

bon marché en masse (le taylorisme à la

chinoise des usines géantes de Shenzhen)

ou de vendre des minutes de communication

bon marché (la méthode d’un opérateur

indien comme Bharti consiste à partager le

gisement de sa clientèle au plus vite avec

des partenaires-fournisseurs étrangers,

plutôt que de perdre du temps à les

concurrencer dans leur domaine, selon la

méthode de « l’externalisation inversée »).

Nécessité fait loi pour intégrer les plus

pauvres dans les circuits de consommation,

en leur permettant par exemple d’utiliser

leur mobile comme un mini-compte en

banque et de réaliser des opérations simples

(virement, retrait…) auprès du commerçant

d’un village reculé africain. L’Inde et la

Chine apportent leur expérience dans ces

innovations frugales mais pas forcément de

mauvaise qualité, comme la télémédecine

indienne qui s’adresse au fameux « bas de

la pyramide » des consommateurs pauvres

mais nombreux et solvables.

L’Afrique est ensuite, bien sûr, un grand

fournisseur de ressources naturelles au

sein de Chindiafrique. La redistribution des

cartes mondiales opère une

nouvelle fois à plein dans

ce quatrième terrain de

jeu, les matières premières.

En témoignent les critiques

de la « Chinafrique », qui

serait un nouvel exemple

de néocolonialisme, après

la « Françafrique ». Mais

là encore, ne nous mépre-

nons pas. Ces critiques sont

fondées, notamment quand

Pékin achète à bas prix des

concessions à long terme de

mines en Afrique, contre la

fourniture, en grande partie

par des équipes chinoises,

d’infrastructures gigantesques, à la qualité

pas toujours à la hauteur. Mais la Chine ou

l’Inde gagnent justement du terrain dans ce

domaine car ils apportent des éléments de

coopération nouveaux et nécessaires aux

pays africains, à travers notamment des

fournitures clés en mains, du financement à

l’exploitation, d’une usine ou d’un bâtiment

que personne n’avait financé auparavant.

Les satellites météorologiques de l’agence

spatiale indienne Isro sont, dans un autre

registre, bien utiles pour améliorer les

récoltes de certains pays africains.

Les atouts européens

L’ouverture du jeu géostratégique doit en

réalité inciter les Européens et notamment

les Français à prendre pleinement en

compte ce triangle Chindiafrique, plutôt

qu’en critiquer la dynamique de manière

stérile. Sur tous les plans, les Européens

ont de bonnes cartes en main, à condition

d’accepter la nouvelle donne mondiale

dont Chindiafrique est l’exemple le plus

structurant.

L’Union européenne vieillissante a par

exemple tout intérêt à utiliser au mieux les

ressources démographiques d’un bassin

euro-africain dynamique, en permettant à

davantage d’Africains de venir étudier et

travailler en Europe, pour revenir ensuite, au

gré des besoins au pays, dans une logique

de « Brain gain » (retour des cerveaux)

plutôt que de « Brain drain » (fuite des

cerveaux). Sur le plan de l’économie

et de l’innovation, l’Europe doit aussi

s’inspirer des business models de nos trois

géants pour mieux conquérir les marchés

émergents et, pourquoi pas, les réimporter

en Europe quand cela fait

sens. En combinant par

exemple panneaux solaires

et éoliennes pour alimenter

des antennes relais de télé-

phonie mobile dans certaines

régions reculées, à l’instar

d’un partenariat sino-indien

en Afrique. Cette approche

dynamique et adaptée

aux spécificités locales est

parfaitement possible quand

on songe à la politique à

succès d’im plantation et de

R&D du français Orange sur

le continent africain.

Les Européens peuvent

enfin faire valoir leur modèle de concertation

politique, fondé sur la recherche de

consensus démocratique. Malgré ses

lenteurs et ses lacunes dans la construction

d’une entité politique intégrée, il reste

attractif pour un État démocratique

également imparfait comme l’Inde ou

dossier

43

/ octobre 2013 / n°435

pour une Union africaine qui se cherche

encore. Chindiafrique doit ainsi inciter

l’Europe à affirmer calmement mais plus

fermement son influence,

à travers des outils

indispensables de « Hard

power » comme des forces

militaires d’intervention

plus intégrées, en cas de

besoin pour un mandat

de l’Onu par exemple,

et des outils satellites

militaires communs.

Dans le domaine du « Soft

Power », c’est à l’échelle

européenne également

que doit s’envisager l’influence, notamment

via un réseau d’instituts culturels européens

mutualisant les ressources nationales, via

des structures ombrelles, pour faire face

par exemple à la déferlante des instituts

chinois Confucius en Afrique. La guerre des

bourses d’études et des cours de langues

n’est pas anodine à l’heure

où l’Afrique va fournir

les gros bataillons de la

francophonie.

L’Europe a d’autant moins

de complexes à avoir que,

sur le plan politique,

comme l’a montré l’affaire

syrienne, Chindiafrique ne

parle d’une seule voix que

dans son rejet d’un ordre

mondial qui serait dominé

par certains Occidentaux.

Il en est de même au G20 ou au FMI, où

elle réclame une meilleure représentation.

Pour le reste, les rivalités au sein de

Chindia, Delhi craignant en particulier

une politique d’encerclement géostratégique

menée par Pékin, restent vives. Et les

pays africains essayent de jouer la carte

chinoise et indienne en même temps, selon

leurs intérêts. Pour peu qu’ils acceptent

d’accueillir pleinement les autres joueurs à

la table, les Européens peuvent donc encore

faire valoir leurs atouts, en acceptant de

changer d’équipiers et de stratégie au gré

de parties sans cesse mouvantes. ■

Les Européens

peuvent donc encore

faire valoir leurs

atouts, en acceptant

de changer d’équipiers

et de stratégie au gré

de parties sans cesse

mouvantes

1

/

3

100%