Y a-t-il une fatalité de la guerre économique ? Une analyse à partir

1

Y a-t-il une fatalité de la guerre économique ?

Une analyse à partir de l’agriculture

(article paru dans la revue française de Géoconomie, numéro 32, hiver 2004/05)

Thierry POUCH*

Les conclusions auxquelles était parvenu Montesquieu dans De l’esprit des Lois, selon

lesquelles le commerce adoucirait les mœurs, doivent être réexaminées à la lumière des

promesses de la mondialisation, et plus spécifiquement, de l’Organisation mondiale du

commerce, instaurée à l’issue des Accords de Marrakech. Il s’agissait, pour les promoteurs

de l’OMC, d’apporter un dispositif institutionnel régissant le commerce de marchandises,

inscrit dans un ensemble plus vaste de dispositifs dont la visée était de définir une

gouvernance mondiale. Les différentes négociations qui se sont déroulées sous l’autorité de

l’OMC ont abouti soit à des échecs, comme à Seattle ou à Cancún, soit à des décisions

marginales. Ces négociations apparaissent en effet comme le lieu de conflits pour la

valorisation des avantages comparatifs de chacun des pays. L’objet de cet article est de

fournir des éléments d’interprétation de la résurgence d’une conflictualité économique

structurant aujourd’hui la mondialisation. L’exemple de l’agriculture permet de mettre au

jour la réalité de la mondialisation.

a lecture que P. Hassner a récemment faite du 11 septembre 2001 selon laquelle

les attentats auraient fait basculer le monde d’une logique de paix à la Locke ou

à la Kant, à une logique de guerre à la Hobbes voire à la Marx, interpelle

l’économiste qui, dans son champ, a toujours une propension à réduire l’activité

du monde à un marché et à penser les relations qui s’y déploient comme un cheminement vers

l’équilibre des offres et des demandes1. On ne cherchera pas ici à savoir si les attentats du 11

septembre constituent un commencement à la conflictualité qui caractérise la mondialisation

ou un aboutissement des multiples conflits militaires ou commerciaux enclenchés vers la fin

des années soixante-dix, même si une forte présomption incite à opter pour cette seconde

hypothèse. Au vingtième siècle, la période qui s’était ouverte au lendemain de la Seconde

Guerre mondiale se distingua par une forme embryonnaire de « juridicisation » des relations

économiques internationales au travers notamment d’institutions comme le Fonds monétaire

international (FMI) ou de compromis comme l’Accord général sur les échanges et les tarifs

douaniers (GATT). Face au double traumatisme de la crise des années 1930 et de la barbarie

de la guerre, c’est-à-dire face au risque d’éclatement, voire d’effondrement, de la civilisation

* Université de Marne La Vallée, Laboratoire Organisation et Efficacité de la Production, Atelier de Recherches

Théoriques François Perroux. Économiste à l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, Sous-

Direction des Études et des Systèmes d’Information.

1 Se reporter à P. Hassner, « La signification du 11 septembre : divagations politico-philosophiques sur

l’événement », in La terreur et l’empire. La violence et la paix, Paris, Le Seuil, coll. « La couleur des idées »,

2003, tome 2, p. 383-402.

L

2

occidentale, les esprits convergèrent pour instaurer un nouvel ordre économique international

structuré autour de cette volonté de pacifier les relations économiques. La violence

économique et monétaire de l’entre-deux guerres, qui consista pour chacun des pays pris dans

la crise, à exporter chez son voisin ses propres difficultés, en recourant massivement à la

dévaluation de sa devise par exemple, fut apprivoisée dans le cadre des accords de Bretton

Woods puis du GATT2. Le commerce international devait pour sa part se transformer en un

mécanisme apportant un bénéfice mutuel, réciproque, aux économies participant aux

échanges de marchandises. Par bénéfice réciproque il faut entendre, ainsi que l’avait indiqué

l’économiste anglais J.M. Keynes, l’influence des échanges de marchandises sur l’élévation

de la croissance et par conséquent des niveaux de vie des sociétés (export led growth).

Associé à la restructuration de certaines des économies dévastées par le conflit armé, le

multilatéralisme commercial, encadré par un système monétaire dominé par le principe des

taux de change fixes mais ajustables, apporta une contribution décisive à la stabilité dans les

relations économiques internationales.

Le mode de gouvernance mondiale instauré à cette époque fit entrer les économies dans un

monde nouveau, radicalement différent de celui où dominaient les politiques économiques de

chacun pour soi. Si les « géopoliticiens » parlent de « monde de Locke », pour signifier que

l’État de droit et la démocratie, dans leur fonction de garants de la propriété, du travail et donc

de la prospérité, les « géoéconomistes » pourraient qualifier de « monde de Montesquieu »

celui qui parvint à pacifier les interdépendances économiques de l’après-guerre. Cette longue

phase de stabilité des relations économiques et monétaires internationales a pris fin au début

de la décennie 1980. Elle s’était déjà gravement fissurée en 1971 avec la décision unilatérale

prise par les États-Unis de suspendre la convertibilité du dollar en or. Les négociations

commerciales multilatérales qui démarrèrent en 1986 en Uruguay ont révélé un autre aspect

de l’érosion de la gouvernance mondiale. La mise au jour des tensions commerciales relatives

à l’agriculture permet d’illustrer la réalité d’un mondialisation se caractérisant par des confits

permanents.

L’objet de cet article est d’examiner les ressorts du conflit agricole au GATT puis à

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Le secteur agricole constitue le lieu

géométrique où se concentrent les rivalités commerciales les plus dures et les plus prégnantes

faisant de la réalité de la mondialisation un champ de forces luttant pour la capture des

marchés au travers de la valorisation des avantages comparatifs respectifs. Il est celui par

2 Le GATT ne fut pas une institution internationale au sens propre du terme. Il fallut attendre 1995 pour qu’il

accède à ce statut en devenant l’Organisation mondiale du commerce.

3

lequel se révèle le bellicisme des nations, ruinant du coup les espoirs placés dans l’avènement

du monde de Montesquieu. Y aurait-il du coup une fatalité de la guerre économique ? C’est

pourquoi une analyse des causes de la guerre commerciale que se livrent les principaux

producteurs de denrées agricoles et alimentaires permettra d’apporter des éléments de réponse

à une telle question. L’originalité de la période actuelle, qui démarre à la fin des années 1990,

est que ce conflit ne se réduit plus à un face à face entre les États-Unis et l’Union européenne.

Ce conflit implique désormais d’autres protagonistes, détenteurs d’avantages comparatifs

dans l’agroalimentaire qu’ils entendent bien valoriser sur les marchés mondiaux. La première

partie traitera des aspects méthodologiques. Il s’agira d’abord d’expliciter les raisons qui nous

ont conduits à analyser le cas du secteur de l’agroalimentaire plutôt qu’un autre. Ensuite, de

souligner ce que l’on entend par guerre commerciale. Elle se prolongera par une mise en

perspective historique de la montée du conflit agricole entre les États-Unis et l’Union

européenne. La deuxième partie sera consacrée à l’interprétation que l’on peut faire de

l’implication d’autres puissances agricoles et alimentaires dans cette guerre commerciale. En

quoi cette généralisation du conflit agricole est-elle en mesure de limiter la puissance

agroalimentaire jusqu’ici détenus par les deux gros poids lourds du commerce mondial de

produits agricoles et alimentaires ? À moins qu’elle ne participe d’une exacerbation de cette

guerre, désormais multipolaire.

L’agriculture : objet et déclencheur des guerres commerciales

Légitimité de l’agriculture et principe de la guerre commerciale

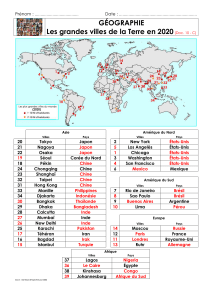

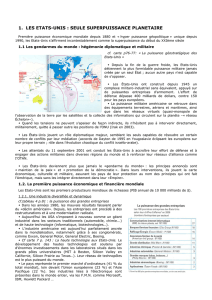

Un examen des différents rapports annuels de l’OMC indique que les échanges de produits

agricoles et alimentaires occupent une place marginale dans le commerce mondial de

marchandises, comparativement aux biens issus des industries manufacturières, et davantage

encore par rapport aux échanges de services. Ce commerce est en effet, depuis le début de la

décennie 1950, largement dominé par les échanges de produits manufacturés (graphique 1).

En 2003, les flux de produits agricoles représentaient 9,2% du total mondial des exportations

(7,5% revenant aux produits alimentaires et 1,8% aux matières premières d’origine agricole),

contre 11,7% en 1995. Au regard de cette statistique, il apparaît légitime de s’interroger sur la

légitimité d’une investigation quant à la logique de la guerre économique, dans la mesure où

une telle légitimité ne concerne qu’un secteur dont le poids dans les échanges s’est

considérablement affaibli sur cinquante ans.

4

GRAPHIQUE 1

Echanges mondiaux par type de produits

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004

en %

matières premières industrielles

produits manufacturés

8,8

14

,

4

73,8

produits agroalimentaires

331 - Chambres d'Agriculture - APCA-Études économiques source : OMC

Dans une réflexion destinée à s’interroger sur l’idée d’une fatalité de la guerre économique

et commerciale, qu’est-ce qui expliquerait que l’agriculture ait une portée analytique

supérieure à celle de l’industrie aéronautique par exemple ? Après tout, le différend entre

Airbus et Boeing contient tous les attributs d’une guerre, d’ailleurs en passe d’être rallumée à

l’OMC par les États-Unis. On pourrait tout autant prendre pour illustration le cas des relations

monétaires internationales qui, depuis la fin du système de Bretton Woods et l’entrée des

économies dans la globalisation financière, se sont transformées en conflits monétaires et

financiers centrés sur les nationalismes monétaires3. Le fait que, dans le monde, en raison des

progrès techniques et agronomiques, de la disponibilité de terres de bonne qualité, la

production totale de produits agricoles et alimentaires soit suffisamment élevée pour nourrir la

population mondiale montre que la guerre économique ne répond pas à une logique de rareté

qui pourrait occasionner un conflit commercial lié à des besoins non satisfaits4. Les

fondements du conflit agricole résident donc ailleurs. Ils ont trait au fait qu’il s’agit

d’alimentation, c’est-à-dire un domaine qui engage, d’une façon ou d’une autre, la

souveraineté et l’indépendance des nations. Pouvoir être auto-suffisant constitue un

instrument politique au moyen duquel une nation peut échapper à la domination d’une

puissance extérieure quant à son approvisionnement alimentaire. La souveraineté alimentaire

serait, de ce point de vue, une dimension de la souveraineté nationale, et constituerait un

principe politique d’autonomie. En généralisant le raisonnement, on remarque que

3 Lire par exemple M. Aglietta, « La souveraineté monétaire à l’heure de la globalisation », in É. Dourille-Feer et

J. Nishikawa (éds.), La finance et la monnaie à l’âge de la mondialisation. Examen comparatif de l’Asie et de

l’Europe, Paris, L’Harmattan, coll. « L’esprit économique », 2004, p. 17-39.

4 Cela ne signifie pas, était-il nécessaire de le rappeler, que les hommes ne souffrent pas, ou ne souffriront plus,

dans un avenir plus ou moins proche, de malnutrition ou de sous-alimentation. Il ne s’agissait pas de sous-

estimer le problème de l’inégal accès à l’alimentation dans le monde.

5

l’indépendance alimentaire offre l’opportunité de produire et de consommer différemment, de

s’affranchir d’un modèle culturel alimentaire unique imposé de l’extérieur par l’économie

dominante. Bref, de surmonter le processus actuel d’homogénéisation des comportements

humains alimentaires. Mais, dans la mesure où l’activité agricole, dans ce que nous pourrions

appeler, à la suite de L. Malassis, le troisième âge alimentaire, ou « âge agro-industriel » (le

premier âge agricole étant celui de la naissance de l’agriculture, le second l’âge agricole où

l’homme, de « prédateur devint producteur ») exerce des effets d’entraînement sur le reste de

l’économie, que ce soit sur l’agrofourniture, les industries de la transformation ou sur les

machines agricoles, sur la balance commerciale, donc sur l’emploi, une guerre commerciale

peut dès lors surgir pour peu qu’une économie, jusque là dominante, voire en situation de

quasi-monopole, sur les marchés mondiaux, comme ce fut le cas pour les États-Unis des

années 1950 aux années 1970, prenne la mesure du rattrapage dont elle est l’objet de la part

de nations concurrentes5. L’effectivité du rattrapage laisse entrevoir l’érosion de la capacité de

la nation hégémonique à dominer le monde et son aptitude à définir une stratégie réactive

visant à contenir, voire à bloquer, les velléités de puissance chez les concurrents.

En découle une approche précise de ce que l’on entend par « guerre commerciale ». La

théorie traditionnelle de l’échange international, réductible, pour notre propos, à celle

qu’avança l’économiste anglais D. Ricardo, puis l’école suédoise autour de B. Ohlin et É.

Heckscher, a pour habitude de percevoir dans cet échange de produits une concurrence

reposant pour l’essentiel sur l’avantage comparatif et la spécialisation des économies dans une

ou plusieurs catégories de marchandises. Au terme du processus de spécialisation, chaque

économie tire de sa participation à l’échange un gain commercial. L’ « affrontement » dans

les échanges s’effectue au travers d’une allocation sectorielle des facteurs de production, et

prend la forme d’une saine concurrence sur les marchés. Il faut entendre par « saine » l’idée

que l’échange est pacificateur, engendrant la paix entre les nations. Dès le milieu du

XVIIIéme siècle, Montesquieu voyait dans le développement du commerce un substitut à la

logique guerrière qui caractérisa jusque-là les monarchies européennes. C’est en effet dans De

l’esprit des Lois – Livre XX Chapitre 1 – que Montesquieu livre sa vision du commerce entre

les nations. Dans ce chapitre, il est dit en effet que : « Le commerce guérit des préjugés

destructeurs : et c’est presque une règle générale que, partout où il y a des mœurs douces, il y

a du commerce ; et que, partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces ». Plus loin,

est ajouté : « L’effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient

5 On lira sur ce point L. Malassis, Nourrir les hommes, Flammarion, coll. « Dominos », 1994.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%