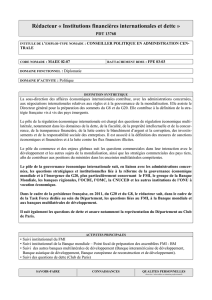

Les premières leçons de la crise

Lionel Jospin au Cérium

Les premières leçons de la crise

À l’occasion du 5e anniversaire du Cérium, M. Lionel Jospin, ancien premier ministre

français, a prononcé une allocution sur les premières leçons de la crise financière et

économique.

LES PREMIÈRES LEÇONS DE LA CRISE

Je remercie l’Université de Montréal de m’avoir invité à participer au 5ème anniversaire

de son Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et de m’avoir convié à

m’exprimer devant vous par une conférence.

Le thème choisi pour mon intervention, qui sera suivie d’un débat, est celui-ci : « Les

premières leçons de la crise ».

La crise financière et économique qui nous frappe depuis 2008 n’est pas la première crise

globale du système économique. Mais elle est la première qui soit véritablement

mondiale. En effet, depuis les années Trente, voire depuis les chocs pétroliers des années

soixante-dix, le nombre des grands acteurs économiques s’est accru et l’unification du

globe par la communication et les marchés fait qu’aucune zone de la planète n’est

épargnée par la tempête.

Pour tirer des leçons de la crise et apprécier les réactions des gouvernements face à elle

(en particulier après le sommet économique dit G20 du 2 avril à Londres), il importe de

bien comprendre la nature de l’ébranlement qui nous touche. C’est pourquoi je

commencerai par la mesure du choc.

I – Nous sommes face à une crise d’ensemble du système économique

1 - Cette crise est d’abord financière.

Depuis l’effondrement de l’économie planifiée et la dislocation de l’URSS, malgré la

particularité du régime chinois et en dépit des aménagements profonds apportés par les

social-démocraties, on peut dire que l’essentiel du système économique mondial relève

du capitalisme. Or, assez logiquement, les crises du capitalisme commencent presque

toujours par une crise du capital.

Celle-ci est, fondamentalement, une crise d’endettement. Dans ce qu’on appelle

« l’économie réelle », celle de la production et de l’échange des biens et services, le

mécanisme des prix ajuste, normalement, l’offre et la demande. Quand les prix

augmentent, la demande baisse. Dans la sphère financière, le mécanisme joue à l’inverse.

Quand les prix des actifs financiers s’élèvent, ils sont réclamés davantage, dans

l’espérance de gains accrus. Ainsi, le système ne se régule pas lui-même. Il est entraîné

par un mouvement de spéculation à la hausse qui, un jour, butte sur une crise de

confiance, et se retourne.

L’explication la plus fréquemment avancée pour la crise financière actuelle est celle des

dérèglements, des dysfonctionnements du système. Ils existent, indiscutablement. Il y a

les errements des fonds spéculatifs (hedge funds) non réglementés ; les dérives offertes

par des paradis fiscaux opaques et non contrôlés ; la négation, la dissimulation et la

dissémination du risque, alors que celui-ci est inhérent à la fonction de prêteur ou

d’emprunteur ; la construction de montages financiers si complexes (l’outil mathématique

aidant) que leurs conséquences échappent à leurs auteurs mêmes. À cela se sont ajoutés

les rémunérations excessives, l’appât du gain et l’imprudence des acteurs financiers ; le

manque de vigilance des banques, des agences de notation et des autorités de contrôle ;

et, pour couronner le tout, la passivité des Banques centrales et des Etats. Chacun a sa

part de responsabilité dans les dysfonctionnements.

Mais en vérité, si on va au fond des choses, c’est le système économique et financier

lui-même qui est déséquilibré. Depuis trente ans, on a laissé se creuser un écart

extravagant entre la sphère financière et l’économie réelle (celle des biens et services). La

première est en effet aujourd’hui cinquante fois supérieure à la seconde.

En 2005, les marchés boursiers proprement dits atteignaient un montant plus élevé que le

PIB mondial : 51 Tera dollars (51 mille milliards de dollars) contre 44 Tera dollars.

Les transactions sur les marchés des changes, liées aux fluctuations des parités

monétaires et ayant pour objet non seulement les couvertures à terme mais aussi la

spéculation sur les monnaies, étaient plus de dix fois supérieures (avec 566 Tera dollars)

au PIB mondial.

Les transactions sur les produits dérivés, liées aux variations des taux d’intérêt, aux cours

de bourse, aux crédits immobiliers (dont aux Etats-Unis les fameux subprimes) mais

aussi désormais à des spéculations sur les prix des matières premières ou sur les cours du

pétrole et du gaz, excédaient de trente fois, avec 1.406 Tera dollars, le PIB mondial.

Pourquoi cet écart insensé et périlleux ? D’abord, parce que depuis 1971 et la suppression

par les Etats-Unis (sous le Président Nixon) de la convertibilité du dollar en or, le monde

a renoncé aux parités fixes, les taux de change sont déréglementés et fluctuent, et la

valeur des monnaies varie (sauf entre les monnaies européennes rattachées à l’Euro,

même si celui-ci bouge par rapport aux autres monnaies). Ensuite, parce que, depuis les

années 1980, les taux d’intérêt ont été déréglementés et sont eux aussi instables.

Pour faire face à cette double instabilité, s’est développée une industrie financière

globalisée qui, en se réclamant de « l’innovation financière », a proposé des produits de

couverture permettant notamment aux entreprises de s’assurer contre les variations de

prix (des taux de change et des taux d’intérêt). En somme, on a libéralisé les prix pour se

protéger ensuite contre leurs variations ! En est résultée une explosion folle de la sphère

financière, car de la couverture à terme on est passé bien sûr à la spéculation, le risque

étant transféré, selon des chaînes longues et complexes, à des spéculateurs qui en jouent.

C’est au cœur de cette logique folle qu’a surgi la crise des subprimes : des créances

immobilières américaines accordées imprudemment à des ménages fragilisés. Ces

subprimes ont pris leur source dans les produits dérivés de crédits, liés au surendettement

massif des ménages américains.

Les alertes à propos des déséquilibres du système n’avaient pourtant pas manqué. Les

crises, mexicaine en 1994, japonaise en 1995, asiatique en 1997 et 98, russe en 1998,

brésilienne en 1999 et argentine en 2001 avaient montré que le système financier était

fragile. En 1998, mon gouvernement avait alerté sur les risques encourus et fait des

propositions de réformes. Peu d’entre elles ont été retenues. Et, dans le climat de

déréglementation et de dérégulation qui imprégnait les milieux économiques et politiques

de l’époque, le monde financier a continué à tourner comme il l’entendait, en dédaignant

le risque et en se dérobant au contrôle. Quant à ces crises localisées, elles n’étaient pas

tenues pour alarmantes, en dépit de leur ampleur, parce qu’elles survenaient à la

périphérie du système et dans des pays jugés vulnérables.

Le monde s’est réveillé en 2008 avec une crise violente, qui surgissait cette fois au cœur

même de l’empire financier, à Wall Street, dans la première économie de la planète.

Rapidement, il a été clair que la tempête qui emportait ou menaçait les plus grands

établissements de la Place pouvaient conduire l’ensemble du système à la banqueroute.

D’où l’intervention massive des Banques centrales et des Etats. Et si celle-ci a stoppé la

panique, il est trop tôt pour affirmer que la crise financière est finie. Il faudrait pour cela

être certain que le système est assaini. Ce qui n’est pas le cas.

2 – Depuis, la crise est devenue économique, et donc sociale. En explosant, la bulle

financière a projeté ses éclats sur la sphère productive et sur le monde des échanges. Le

Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l’Organisation de Coopération et de

Développement Economique et nos instituts statistiques nationaux s’accordent tous,

malgré quelques écarts, sur le même diagnostic : avec une chute du PIB global de près de

3 points d’une année sur l’autre et une croissance mondiale en 2009 à peine supérieure à

zéro, nous connaissons la plus grave crise économique depuis les années Trente.

La récession touche particulièrement les Etats-Unis, au centre du séisme, et les pays

développés qui ont laissé prospérer sans frein le capitalisme financier.

Mais le ralentissement n’épargne pas les pays émergents et notamment la Chine, si

dépendante de ses exportations et qui place aux Etats-Unis une bonne part de ses

ressources en devises. Or, en Chine, une croissance économique ramenée à 6 % peut

avoir des répercussions sociales plus brutales que si la récession atteint -3 % en France,

où la situation sociale est pourtant déjà tendue.

Quant aux pays en développement, ils seront durement frappés par la baisse des prix des

matières premières, par les retraits de capitaux privés et par une éventuelle réduction de

l’aide publique au développement.

Ce passage de la crise financière à la sphère économique était en tout cas inévitable. Il y a

eu d’abord l’impact mécanique de la tourmente. Celle-ci a entraîné de très lourdes pertes

de valeurs que le FMI, dans sa dernière estimation —à mon avis modeste— a évalué à

1.500 milliards de dollars. De plus, les banques et autres établissements de crédit, frappés

directement ou ébranlés dans leur confiance, ont rapidement restreint les transactions

interbancaires et les prêts aux entreprises et aux particuliers, opérant ce qu’on a appelé un

« credit crunch ». Du coup, l’activité économique s’est rétractée, provoquant une

multiplication des faillites et des vagues de licenciements. Les secteurs de la construction

et du logement ont subi de plein fouet le marasme de l’immobilier lié à la crise des

subprimes. La consommation a fléchi à cause des situations d’insolvabilité et en raison de

l’épargne de précaution inspirée par la peur du chômage et le climat d’instabilité. Car la

progression de la crise a naturellement engendré une perte de confiance chez tous les

acteurs de la vie économique, laquelle est alors entrée dans une spirale descendante.

Or l’économie était déjà déséquilibrée par sa financiarisation. Au cours des trente

dernières années, la sphère financière a progressivement imposé sa loi à la sphère

productive.

Pour assurer des revenus considérables aux actionnaires et aux acteurs financiers —avec

ces gratifications dont des exemples spectaculaires et scandaleux nous sont offerts

régulièrement par la presse de nos pays— il a été réclamé aux entreprises des taux de

rentabilité et des marges de profit déraisonnables par rapport aux normes anciennes :

souvent de l’ordre de 20 % ou plus. En conséquence, beaucoup d’entreprises ont orienté

leur gestion vers le très court terme (et la recherche du profit maximum), ont opéré des

délocalisations (vers les pays à faible coût de main d’œuvre), ont liquidé des

établissements jugés peu rentables (selon les nouvelles normes) et recherché à comprimer

leur masse salariale.

Cette évolution que les gouvernements ont —selon les cas— encouragée, tolérée ou

négligée, a créé un déséquilibre excessif dans la répartition des revenus entre le capital et

le travail —au détriment du second bien sûr— qui, outre son caractère injuste et ses

implications sociales, a entraîné une insuffisance de la consommation et de la demande.

Et c’est justement pour modérer l’impact sur l’activité économique de l’austérité salariale

—impact inévitable dans des pays comme les nôtres où les salariés représentent plus de

80 % de la population active— qu’on a recouru à l’expédient de l’endettement. Aux

Etats-Unis, les autorités monétaires (la FED), financières (les banques, les compagnies

d’assurances, les sociétés hypothécaires), politiques (l’Administration Bush) ont

systématiquement poussé les couches moyennes et populaires à s’endetter, même

inconsidérément, par exemple pour acheter leur logement. Il est donc logique que tout ait

commencé aux Etats-Unis par la crise des subprimes. Il est cohérent aussi que les pays les

plus touchés soient ceux qui ont joué le plus de la déréglementation financière (Grande-

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%