Prise en charge après chirurgie cardiaque des douleurs aiguës

Mini-revue

Prise en charge après chirurgie cardiaque

des douleurs aiguës, persistantes et chroniques

Stéphane Donnadieu

Unité d’évaluation et de traitement de la douleur, hôpital européen Georges Pompidou, 20 rue Leblanc, 75015 Paris

La majorité des interventions de chirurgie cardiaque se prati-

quent par sternotomie ou thoracotomie. Ces incisions, la mise

en tension des structures ostéoarticulaires en regard, la pré-

sence de drains sont à l’origine de la douleur aiguë postopéra-

toire contrôlée par des antalgiques morphiniques en autoadmi-

nistration, parfois associés à des anesthésies locorégionales

thoraciques. La persistance des douleurs au-delà du 5

e

jour

amène à envisager une complication locale ou générale, mais

les plus fréquentes sont les douleurs de la ceinture scapulaire en

association avec des douleurs myofasciales. La rééducation

associée à des infiltrations locales en est le traitement principal.

Les douleurs chroniques, évoluant depuis plus de 3 mois, tou-

chent environ 15 % des opérés. Elles sont essentiellement d’ori-

gine neuropathique par lésion d’un nerf intercostal lors d’une

thoracotomie ou de la confection d’un greffon avec l’artère

mammaire interne. Elles entraînent un retentissement émotion-

nel et comportemental important, nécessitant pour leur soulage-

ment des traitements par anticonvulsivants et antidépresseurs,

une psychothérapie et un projet de réinsertion sociale. Une

antalgie postopératoire efficace, des voies d’abord chirurgical

plus limitées, le dépistage des personnalités à risque sont

actuellement les moyens de prévention reconnus des douleurs

chroniques.

Mots clés :chirurgie cardiaque, douleur aiguë, douleur chronique,

antalgie

Les douleurs postopératoires se rangent en trois catégories selon leur

durée :

–les douleurs aiguës postopératoires précoces de décroissance rapide, dépas-

sant rarement les 5 premiers jours. Leur mécanisme est essentiellement noci-

ceptif, lié à l’abord chirurgical,

–les douleurs persistantes au-delà de la période postopératoire immédiate,

pouvant atteindre plusieurs semaines, mais ne perdurant pas au-delà du troi-

sième mois. Les séquelles ostéoarticulaires en représentent une part importante,

Correspondance et tirés à part :

S. Donnadieu

Sang Thrombose Vaisseaux 2005 ;

17, n° 2 : 93-9

STV, vol. 17, n° 2, février 2005 93

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

–les douleurs chroniques présentes depuis au moins trois

mois, dont la description peut être très différente de la

douleur postopératoire initiale. Leur retentissement émo-

tionnel est souvent important, avec risque d’autonomisa-

tion de cette douleur comme maladie à part entière. Une

participation neuropathique est fréquemment retrouvée, de

même qu’un terrain favorisant.

La chirurgie cardiovasculaire est pourvoyeuse de ces trois

types de douleurs [1]. Étant donné les grandes différences

dans les voies d’abord et les techniques chirurgicales, seu-

les les douleurs liées à la chirurgie cardiaque sont abordées

dans cet article.

Douleurs précoces

Mécanismes

La principale incision pratiquée en chirurgie cardiaque

reste la sternotomie, qui induit des douleurs d’origines

osseuse, articulaire et musculaire. Les douleurs osseuses

sont provoquées par des fractures de côtes favorisées par

l’ostéoporose. Très douloureuses, entravant la ventilation et

la kinésithérapie précoce, elles sont diagnostiquées par la

palpation d’un point douloureux exquis, parfois la percep-

tion d’un craquement à la pression. Les signes sont parfois

difficiles à mettre en évidence sur une radiographie prati-

quée « au lit ». Les contraintes appliquées aux cartilages

chondrocostaux par les écarteurs se traduisent au niveau de

la paroi thoracique antérieure au maximum par des luxa-

tions chondrocostales, facilement palpables en parasternal,

mais le plus souvent uniquement par des douleurs bien

localisées. Cette souffrance positionnelle se rencontre aussi

sur les articulations costovertébrales, entraînant des dorsal-

gies avec parfois des irradiations basses empruntant le trajet

des nerfs articulaires postérieurs, d’autant plus qu’il existe

une hypertrophie dégénérative de ces massifs articulaires

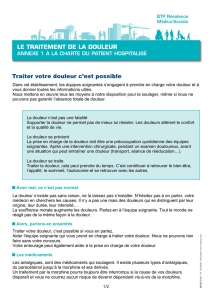

(figure 1).

Les douleurs myofasciales sont fréquentes, touchant aussi

bien la paroi antérieure que postérieure ainsi que la région

scapulaire. Les muscles impliqués sont le pectoral, les

dentelés, le trapèze, l’élévateur de la scapula, le rhomboïde.

Ces muscles sont douloureux et contractés à la palpation.

Le mécanisme des douleurs myofasciales est complexe :

arc réflexe segmentaire déclenché par les influx nocicep-

tifs, hyperalgésie secondaire, acidose locale des muscles

impliqués dans le geste opératoire.

Les drains médiastinaux et pleuraux participent aux dou-

leurs postopératoires précoces, entraînant des douleurs pos-

térieures augmentées par les mouvements ventilatoires am-

ples et par la toux. Une traction sur les fils d’attache de ces

drains est une source de douleur facilement évitable par une

meilleure fixation.

Les douleurs thoraciques postopératoires précoces peuvent

être le premier signe d’une complication : épanchement

péricardique, pleural, pneumopathie, embolie pulmonaire,

infection pariétale, œsophagite dont le traitement est à la

fois étiologique et symptomatique.

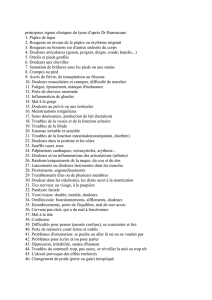

Syndrome du pectoral

Traumatisme chondral

Fracture de côte

Entorse chondrale

Myalgie intercostale

Syndrome de Tietze

Luxation costale

Figure 1.Étiologies des douleurs pariétales après thoracotomie.

STV, vol. 17, n° 2, février 2005

94

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

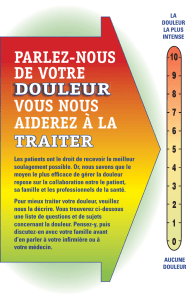

Évaluation

Après chirurgie cardiaque, les opérés sont dirigés directe-

ment en réanimation ou en salle de surveillance post-

interventionnelle (SSPI). Si le patient est extubé et cons-

cient, l’évaluation de la douleur se fait par une méthode

d’auto-évaluation, utilisant soit une réglette (Échelle Vi-

suelle Analogique, EVA), soit plus souvent une échelle

numérique simple (0 = absence de douleur, 10 = douleur

maximale imaginable). Les valeurs doivent être notées sur

la pancarte de surveillance comme tout autre paramètre

vital, à intervalles réguliers et après chaque administration

d’antalgique. Le contrôle de la douleur est une des condi-

tions de sortie de SSPI.

Lorsque le patient est encore sous l’effet de l’anesthésie,

l’évaluation est essentiellement comportementale : aspect

du visage, manifestation d’agitation, profil hémodynami-

que. Il n’existe pas encore d’outil parfaitement validé de

mesure de la douleur chez ces patients. La sédation est

poursuivie jusqu’au réchauffement du patient et à l’obten-

tion d’une hémodynamique stable. L’apparition de la dou-

leur est prévenue par l’administration de morphine sous-

cutanée ou intraveineuse (IV).

Moyens antalgiques

Le soulagement de la douleur postopératoire ne se limite

pas à la prescription de médicaments antalgiques. Il com-

prend également les moyens non médicamenteux que sont

le confort de l’opéré par une bonne installation, un position-

nement sans tension des sondes et drains, et la mobilisation

indolore précoce.

Trois méthodes sont pratiquées pour l’antalgie médicamen-

teuse postopératoire :

–l’administration d’antalgiques par voie intraveineuse et

particulièrement l’autoadministration de morphine par

voie IV,

–l’administration régionale d’anesthésiques locaux,

–l’antalgie par voie périmédullaire.

L’antalgie par voie IV est la plus commune. Elle associe

des antalgiques non morphiniques (paracétamol injectable,

Néfopam, Acupan

®

) à des morphiniques. Lorsque le pa-

tient est maintenu sédaté pour ventilation mécanique, les

morphiniques les plus utilisés sont le sufentanil et la mor-

phine. Toutefois l’emploi, tout comme au bloc opératoire,

d’un morphinique rapidement métabolisé comme le rémi-

fentanyl (Ultiva

®

), est proposé par certaines équipes en

veillant à un relais précoce par la morphine pour éviter un

état hyperalgique. Lorsque le patient est conscient, en ven-

tilation spontanée, la méthode de choix est l’autoadminis-

tration de morphine (PCA) dont les réglages habituels sont

des bolus de 1 mg toutes les 5 minutes. La PCA est débutée

après une « titration » en morphine permettant d’atteindre

un taux de morphine suffisant pour obtenir une antalgie qui

sera ensuite auto-entretenue.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) injectables

utilisés dans ce cadre sont le kétoprofène (Profénid

®

) pour

les AINS non sélectifs et le parécoxib (Dynastat

®

) pour les

AINS inhibiteurs sélectifs de la cox-2. Leur emploi après

chirurgie cardiaque doit être très prudent du fait d’effets

délétères possibles sur la fonction rénale d’un patient à

l’hémodynamique instable.

L’administration régionale d’anesthésiques locaux est très

utile car n’ayant que peu de retentissement sympathicolyti-

que et permettant de réduire les morphiniques par voie

systémique. Les deux techniques les plus employées sont

les blocs intercostaux réalisés en fin d’intervention et le

bloc paravertébral avec mise en place d’un cathéter qui peut

être placé chirurgicalement en fin d’intervention. Ce der-

nier bloc est particulièrement indiqué en cas de thoracoto-

mie latérale. Le bloc intrapleural n’est plus recommandé du

fait de la présence des drains thoraciques modifiant la

résorption des anesthésiques locaux. L’anesthésique local

maintenant le plus répandu est la ropivacaïne (Naropeine

®

à 0,2 %) de longue durée d’action (8 heures) et peu cardio-

toxique aux posologies habituelles.

L’antalgie par voie périmédullaire correspond à l’adminis-

tration de morphine intrathécale directement dans le liquide

céphalorachidien à la dose de 0,5-1 mg, procurant une

antalgie d’environ 20 heures. Les effets secondaires sont

une dépression respiratoire tardive (après la 12

e

heure) et

une rétention d’urines, qui sont de peu de conséquences

pour les patients séjournant en réanimation. Des nausées et

un prurit peuvent également survenir.

L’autre technique d’antalgie périmédullaire est la péridu-

rale thoracique réalisée par ponction d’un espace entre T4

et T6 et introduction d’un cathéter dans l’espace péridural

pour une antalgie prolongée par l’administration d’anesthé-

siques locaux. Cette technique est la plus efficace pour la

réduction des douleurs postopératoires après thoracotomie.

Elle pose néanmoins le risque d’hématome périmédullaire

chez un patient ayant des troubles de la coagulation (anti-

coagulation, thrombopénie).

Quelques patients restent hyperalgiques en postopératoire

malgré une antalgie a priori bien conduite. Outre la pré-

sence d’une complication à rechercher systématiquement,

il existe des facteurs favorisants : douleur préopératoire

intense et prolongée, prise antérieure d’opiacés, addiction à

des stupéfiants ou au cannabis, pathologie psychiatrique.

Le médicament de choix est alors la kétamine (Kétalar

®

),

anesthésique général dissociatif utilisé pour son effet blo-

queur de la transmission de la douleur à des doses beaucoup

plus réduites que pour l’anesthésie générale (0,3 mg/kg par

STV, vol. 17, n° 2, février 2005 95

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

voie intraveineuse et administration continue de 2 mg/kg/j).

La kétamine à cette posologie n’a pas de retentissement

hémodynamique particulier. La surveillance porte essen-

tiellement sur l’apparition d’hallucinations.

En dehors de toute hypotension, l’administration de cloni-

dine (Catapressan

®

) est utile pour réduire un état d’agita-

tion ou atténuer des frissons intenses (300 lg/24 heures en

continu).

La cryoanalgésie des nerfs intercostaux a été une méthode

recommandée dès 1976 pour diminuer la douleur post-

thoracotomie, principalement en chirurgie pulmonaire.

L’application d’une température de -75 °C à l’extrémité

d’une aiguille positionnée par le chirurgien en fin d’inter-

vention au contact des nerfs intercostaux laissait supposer

un blocage durable de la conduction nerveuse sans lésion

neurologique irréversible, source de désafférentation. Les

résultats ont été contradictoires [2] et cette méthode est

maintenant abandonnée.

La douleur lors de pansements et de l’ablation des drains

thoraciques peut être importante et représente une cause

d’anxiété chez nombre d’opérés. L’obtention du statut de

médicament par le mélange équimoléculaire d’oxygène et

de protoxyde d’azote (MEOPA, Kalinox

®

, Médimix

®

)etla

possibilité de son administration en inhalation dans le cadre

d’un protocole infirmier, sans présence médicale à proxi-

mité immédiate, permet la réalisation quasi sans douleur de

ces gestes. Son usage est donc à développer dans les servi-

ces de chirurgie après une courte formation des personnels

amenés à manipuler ce mélange gazeux médicinal. Pour

certains patients, une prémédication à base d’anxiolytique

et de morphine à action rapide par voie orale (Actiskénan

®

,

Sevredol

®

) est donnée trois quarts d’heure avant le geste.

Douleurs persistantes

Les causes infectieuses sont exceptionnellement responsa-

bles de douleurs prolongées. L’observation de la cicatrice

et des téguments adjacents, la recherche de signes cliniques

d’infection, les bilans biologiques (numération formule

sanguine, protéine réactive C) ainsi que les examens d’ima-

gerie permettent d’en faire rapidement le diagnostic, guidé

éventuellement par des prélèvements bactériologiques diri-

gés.

Les douleurs ostéoarticulaires sont beaucoup plus fréquen-

tes. La constatation d’une consolidation insuffisante de la

sternotomie peut en expliquer certaines. Au niveau des

deuxième et troisième cartilages, une douleur parasternale

spontanée et provoquée par la palpation réalise le syndrome

de Tietze. Une injection loco dolenti d’anesthésiques lo-

caux et de corticoïdes en est le traitement. La figure 1

résume l’ensemble des causes de douleurs pariétales après

thoracotomie.

Une douleur de l’épaule peut évoluer vers un syndrome

d’épaule douloureuse bloquée, d’étiologie imprécise, évo-

luant sur plusieurs mois, dont la meilleure prise en charge

semble être la prescription d’antalgiques puissants pour

permettre une kinésithérapie précoce.

Une algodystrophie du membre supérieur est possible avec

d’abord une phase inflammatoire, suivie d’une phase d’en-

raidissement, principalement au niveau de l’articulation

scapulo-humérale. La scintigraphie osseuse à des temps

précoces et tardifs et l’IRM aident à poser le diagnostic. Le

traitement est semblable à celui de l’épaule douloureuse

bloquée mais comprend en plus la prescription de calcito-

nine.

Les douleurs myofasciales siègent principalement au ni-

veau des muscles dorsaux paravertébraux et des trapèzes.

Une contracture douloureuse est constatée à leur palpation.

Des injections peu profondes de faibles volumes d’anesthé-

siques locaux dans les zones musculaires douloureuses

peuvent améliorer les douleurs en y ajoutant des benzodia-

zépines myorelaxantes. La physiothérapie, bien que d’effi-

cacité non démontrée, est souvent utilisée. L’acupuncture

peut également être préconisée (figure 2).

Douleurs chroniques

Épidémiologie

La douleur chronique après chirurgie cardiaque se définit

comme une douleur intéressant le site chirurgical, diffé-

rente de la douleur préopératoire, survenant dans des délais

variables et persistant plus de trois mois.

Figure 2.Traitement de douleurs myofasciales par acupuncture.

STV, vol. 17, n° 2, février 2005

96

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Sur un groupe de 349 opérés en chirurgie cardiaque [3],

28 % des opérés se plaignaient un an après l’opération

d’une douleur thoracique. Cette douleur était qualifiée de

modérée pour 30 % d’entre eux (score sur l’échelle visuelle

analogique (EVA ≥30) et de forte (EVA ≥55) pour 4 %.

Sur le suivi d’une cohorte de 1080 opérés en chirurgie

cardiaque, Brice [4] rapportait une prévalence de douleurs

pour 39,3 % des opérés au 28

e

mois. La douleur pouvait

intéresser le thorax mais également être associée à une

douleur du membre inférieur, siège du prélèvement d’un

greffon saphène.

La possibilité de survenue d’une douleur chronique, du fait

de sa fréquence, fait partie de l’information du futur opéré.

Étiologies

Les douleurs neuropathiques représentent la majorité des

douleurs chroniques après thoracotomie [5]. Leur méca-

nisme principal est une lésion nerveuse intercostale par

section, contusion, coagulation, induisant, par un phéno-

mène de désafférentation, une hyperexcitabilité neuronale

faite d’activités exagérées tant spontanées qu’induites.

Avec le temps, ces phénomènes s’étendent au niveau mé-

dullaire et probablement central. Le diagnostic repose sur

des signes cliniques très évocateurs. À l’interrogatoire, le

patient se plaint de douleurs sur le trajet de la cicatrice, et

dans son prolongement antérieur de douleurs continues à

type de « brûlures, de picotements », avec des douleurs plus

intenses qualifiées « de décharges électriques, parfois en

éclair » spontanées ou déclenchées par un simple frôle-

ment. Une sensation de « gonflement » dans la région sous-

mammaire est souvent rapportée.

L’examen de la sensibilité superficielle dans le territoire

douloureux, par comparaison avec le côté non opéré, mon-

tre une allodynie (douleur induite par un stimulus non

douloureux), une hyperpathie (douleur intense provoquée

par un faible stimulus nociceptif) dans une zone où la

sensibilité discriminative est fortement diminuée. Ces dou-

leurs seraient plus fréquentes en cas de pontage utilisant

l’artère mammaire interne par rapport à l’utilisation d’un

greffon saphène [6].

Toute autre est la douleur du névrome, diagnostiqué sur la

palpation d’un point très douloureux, limité, sur le trajet de

la cicatrice. La responsabilité des fils métalliques de la

contention sternale est souvent évoquée par les patients qui

voient sur la radiographie thoracique les « pointes » de ces

fils auxquels il est tentant de rattacher l’origine des dou-

leurs. Toute décision d’ablation des fils doit être précédée

d’un test d’infiltration aux anesthésiques locaux et d’une

discussion avec l’opérateur sur l’opportunité de cette réin-

tervention. Bien que non publiés, les résultats en paraissent

décevants et l’ablation doit s’insérer dans un traitement

plus large de la douleur chronique.

Évaluation

L’évaluation de la douleur chronique nécessite beaucoup

plus qu’une simple réglette de mesure de l’intensité de la

douleur. En effet, la douleur chronique comporte toujours

des composantes cognitives et émotionnelles dont l’appré-

ciation peut se faire par l’emploi d’autoquestionnaires

comme le « questionnaire de la douleur de l’hôpital Saint-

Antoine », des questionnaires d’anxiété et de dépression et

des indicateurs de qualité de vie [7]. Cette évaluation res-

semble à une expertise multidisciplinaire où le concours

d’un psychiatre ou d’un psychologue est souvent indispen-

sable.

Traitements

Une douleur chronique peut rarement être soulagée par une

seule prescription thérapeutique du fait des retentissements

psychologiques induits, principalement à type d’anxiété et

de dépression. Cette douleur peut avoir également des

conséquences professionnelles, sociales et personnelles,

qui aggravent encore le handicap induit par la douleur et qui

sont à considérer chacune attentivement. De plus les diffé-

rents mécanismes peuvent s’intriquer, impliquant des trai-

tements spécifiques différents [8].

Techniques antalgiques

Parmi les diverses techniques antalgiques se trouvent :

–les infiltrations d’anesthésiques locaux. Leur principale

indication est le névrome. L’infiltration après application

prolongée sous un pansement occlusif de crème anesthési-

que EMLA

®

, utilise des anesthésiques locaux (lidocaïne :

Xylocaïne

®

, ropivacaïne : Naropeine

®

) associés à 50 mg

d’Hydrocortancyl

®

. Une nouvelle infiltration est parfois

répétée quelques semaines plus tard ;

–la stimulation électrique transcutanée. Elle consiste en

l’application d’un courant formé d’ondes biphasiques sur

un territoire douloureux à visée antalgique. Les électrodes

sont placées sur le métamère ou le tronc nerveux intéressé.

Les zones d’allodynie et d’anesthésie sont à éviter. Le

placement doit être effectué au plus près du nerf intercostal

à stimuler. La prescription de la location de l’appareil, pour

être prise en charge, doit être rédigée par une structure

d’évaluation et de traitement de la douleur. Les séances

durent environ deux fois deux heures par jour. La stimula-

tion électrique transcutanée représente un traitement non

médicamenteux des douleurs neuropathiques dont le rap-

port bénéfice-risque est très favorable ;

–les médicaments antalgiques. La composante neuropathi-

que des douleurs chroniques est peu sensible aux différents

STV, vol. 17, n° 2, février 2005 97

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6

6

7

7

1

/

7

100%