Le suivi des CIN après une conisation

©

Le suivi des CIN

après une conisation

Auteur : Lucie Alexandre

Master 2 Biologie-Gestion

Université de Rennes 1

UFR Sciences de la Vie et de l’Environnement

Tuteur : Professeur Jean Levêque

UFR Sciences Médicales – Rennes

Mars 2014

P a g e | 1

Le suivi des CIN après une conisation – Lucie ALEXANDRE – Master Biologie-Gestion ©

Remerciements

Je tiens à adresser mes remerciements au Professeur Jean Levêque (professeur des universités à

l’UFR des Sciences Médicales et praticien hospitalier) pour la confiance qu’il m’a accordée durant ce

projet.

«Le tuteur chercheur a pour rôle de conseiller l'étudiant, l'orienter dans ses recherches

bibliographiques, l'aider à comprendre les articles, en faire une synthèse de manière logique et

rigoureuse. Il ne peut vérifier toutes les citations et interprétations de l'étudiant. Il ne peut donc

s'engager vis à vis d'éventuelles erreurs ».

P a g e | 2

Le suivi des CIN après une conisation – Lucie ALEXANDRE – Master Biologie-Gestion ©

Le suivi des CIN après une conisation

Lucie Alexandre

Master Biologie-Gestion, UFR SVE Sciences de la vie et de l’environnement, Université de Rennes 1,

Campus de Beaulieu, Bâtiment 13, 263 avenue Général Leclerc, 35042 Rennes cedex, France.

Résumé :

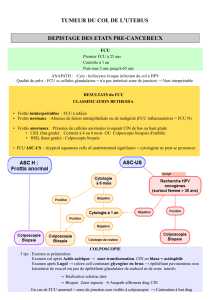

Les néoplasies intra-épithéliales cervicales (CIN) susceptibles d’évoluer vers le cancer

invasif du col utérin sont dues à une infection persistante à un ou des Human Papilloma Virus

(HPV) à haut risque. Le dépistage en prévention a permis une diminution de ce cancer de 80

%. Quand ce dernier n’est pas suffisant et que les femmes sont touchées par des CIN, une

procédure permettant leur prise en charge tout en préservant la fertilité est la conisation. Le

problème aujourd’hui réside en le suivi post-conisation de ces patientes. Il va donc être

démontré ici l’importance de ce suivi afin que les médecins travaillent sur la recherche d’un

protocole de suivi bien organisé.

Sommaire

Introduction ........................................................................................................................................... 3

I. Rappels sur les néoplasies intra-épithéliales cervicales (CIN) ......................................................... 5

1. Histoire naturelle ........................................................................................................................ 5

2. Thérapies .................................................................................................................................... 6

II. Conisation ...................................................................................................................................... 8

1. Techniques ................................................................................................................................. 8

2. Indications .................................................................................................................................. 9

3. Objectifs ..................................................................................................................................... 9

III. Le suivi des CIN après conisation .............................................................................................. 11

1. Les risques ................................................................................................................................ 11

2. La surveillance après conisation ............................................................................................... 14

Conclusion ............................................................................................................................................ 16

Bibliographie ........................................................................................................................................ 17

P a g e | 3

Le suivi des CIN après une conisation – Lucie ALEXANDRE – Master Biologie-Gestion ©

Introduction

Etat des lieux

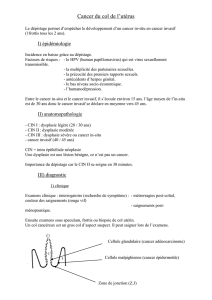

Le cancer du col de l’utérus est en septième position des cancers les plus fréquents dans

les pays développés, quant aux pays en voie de développement, ce cancer occupe la seconde

position (Kardakis, 2012). En se concentrant sur les femmes vivant dans les pays développés,

il représente le deuxième cancer le plus fréquent chez elles (Van Hentenryck et al., 2012). En

termes de chiffres, il y a environ 500 000 nouveaux cas et 275 000 décès liés à ce cancer

chaque année dans le monde (Ramirez et al., 2013). La majorité de ces cas et de ces décès,

qui représentent environ 85 %, surviennent dans les pays en voie de développement (Jemal et

al., 2011). Ce cancer est souvent diagnostiqué chez des femmes en âge de procréer et plus

précisément, 28 % de ces diagnostics se font chez les femmes de moins de 40 ans (Kardakis,

2012).

L’infection persistante par le Human Papilloma Virus à haut risque (hrHPV) est une des

principales causes de l’apparition d’un cancer utérin. Cette infection est une des maladies les

plus fréquemment transmises sexuellement. Elle apparait généralement chez les jeunes

femmes de moins de 25 ans et survient très précocement après les premiers rapports sexuels.

Cependant, grâce à une haute clairance virale chez la femme jeune ayant une infection

récente, l’infection est transitoire : si elle provoque des lésions (Cervical Intraepithelial

Neoplasia ou CIN1 ou 2 ou 3) en règle générale celles-ci disparaissent du fait de la clairance

virale. A l’inverse, existent des infections dites transformantes, où la clairance virale ne se fait

pas, où l’infection persistante par des virus oncogènes est responsable de lésions qui vont

s’aggraver en conduire au cancer invasif. Pour ces cas les plus graves allant jusqu’au décès

des patientes dans les pays développés, 80 % concernent les femmes âgées de 35 à 55 ans

(Van Hentenryck et al., 2012).

Prévention

Dans les pays développés, la création de programmes de dépistage bien organisés afin de

détecter les « dysplasies » cervicales (ancien nom français désignant les CIN) a permis de

diminuer de 10 fois environ l’incidence de ce type d’infection et la mortalité due à ce cancer

(Van Hentenryck et al., 2012). Cette diminution est due à une détection et donc une prise en

charge plus tôt des lésions pré-invasives et des néoplasies intra-épithéliales cervicales,

notamment chez les femmes en âge de procréer (Lee and Jun, 2010). Le taux de diminution de

cancer s’élève ainsi à 80 % grâce à ces programmes de dépistage du col accompagnés de la

gestion adéquate des lésions cervicales. C’est à 30 ans que les CIN atteignent leurs pics

P a g e | 4

Le suivi des CIN après une conisation – Lucie ALEXANDRE – Master Biologie-Gestion ©

d’incidence. A ce stade, il est donc nécessaire d’étudier les effets que les différents

traitements pourront avoir sur une grossesse (Arbyn et al., 2008).

Cancer utérin et grossesse

Depuis les années 1980, l’augmentation du nombre de jeunes femmes traitées pour une

CIN est réelle et concomitante de l'avancement de l’âge de la première grossesse. Il est donc

évident qu’il y a un réel intérêt à étudier le devenir obstétrical suite à une chirurgie cervicale

(Van Hentenryck et al., 2012). Toutefois, il est rare qu’un cancer du col de l’utérus soit

compliqué par une grossesse. En effet, parmi les femmes atteintes d’un cancer utérin,

seulement 1 à 3 % commencent une grossesse au moment du diagnostic (Lin et al., 2013).

Mais malgré la rareté de ce phénomène, ce type de cancer reste le cancer le plus fréquent chez

les femmes enceintes. L’étude de son incidence montre que 0,1 à 12 sur 10 000 femmes

enceintes sont touchées par ce cancer. Par contre, de 1,3 à 2,7 sur 1 000 femmes enceintes

présentent des CIN. L’enjeu actuel est de bénéficier du suivi des femmes enceintes et de

profiter des consultations prénatales pour effectuer des frottis et dépister les lésions cervicales

essentiellement les CIN (Han et al., 2013), en notant que les indications de conisation lors de

la grossesse sont exceptionnelles. En effet, la grossesse n’aggrave pas les CIN, et leur

traitement attend le plus souvent la période post-natale.

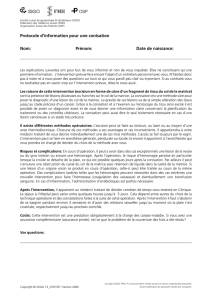

Le suivi post-conisation

Environ 30 000 conisations sont effectuées tous les ans en France, et ces conisations faites

chez des femmes en âge de procréer ont des conséquences sur la grossesse : le col utérin est le

verrou de la grossesse et toute atteinte de ce verrou a des répercussions potentielles en premier

lieu les accouchements prématurés. Des décisions sont à prendre concernant aussi bien la

prise en charge des CIN conciliant un traitement optimal des lésions que l’épargne cervicale,

ainsi que le suivi qui doit se faire après une intervention et après une grossesse. Afin d’en

savoir un peu plus sur ce phénomène, une première partie décrira le cancer utérin afin de

connaitre l’histoire naturelle ainsi que les traitements qui existent à ce jour. La conisation

étant le traitement de référence en cas de présence de CIN durant une grossesse, la deuxième

partie servira à définir les différentes techniques existantes puis les indications et leurs

objectifs. Une troisième partie permettra de discuter du suivi après une conisation en prenant

connaissance des risques suites à cette procédure et les moyens utilisés pour les surveiller.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%